Figure n° 1. Entrée du stade olympique d’Amsterdam. Tour de Marathon.

Crédit : Paul Dietschy.

Le stade olympique d’Amsterdam peut aisément être considéré comme le joyau des stades néerlandais du xxe siècle, ce « siècle des stades »1. Seul De Kuip (« La Bassine » ou « La Baignoire »), s’en approche. Mais ce célèbre temple du football rotterdamois est plus récent (bâti en 1936) et possède une histoire beaucoup moins riche. L’arène amstellodamoise, conçue en un temps record pour les Jeux olympiques de 1928, a une histoire bel et bien mouvementée. Il faillit même être démoli dans les années 1990.

Pour retracer l’histoire de l’enceinte, il convient d’abord de rappeler les différentes phases de sa construction son intégration dans le tissu urbain (années 1920) puis son extension (années 1930) jusqu’à sa rénovation (années 1990). Il s’agit aussi d’examiner les conditions d’utilisation du stade olympique. Plus qu’un complexe olympique et omnisport le stade a, au fil des décennies, servi de lieu où s’est incarné le « roman national » des Pays-Bas. Il est aussi un stade de quartier.

1. Genèse et Jeux

Selon une légende olympique c’est la rencontre entre deux barons qui serait à l’origine des Jeux olympiques d’Amsterdam. Pierre de Coubertin, président du Comité International Olympique (CIO), et Frederik (Frits) van Tuyll van Serooskerken, dirigeant du CIO et président du Comité Olympique National (Nederlands Olympisch Comité, NOC) auraient convenu d’un commun accord que Paris en 1924 et Amsterdam en 1928 accueilleraient les Jeux2. Lors d’une réunion à Rome le 2 juin 1921, le CIO confirma le choix de Paris. Il y eut un moment de doute concernant Amsterdam, Los Angeles se proposant sa candidature. Finalement, en 1923, le CIO trancha en faveur de la capitale néerlandaise3.

Mais rien n’était prévu pour l’organisation et le financement de Jeux. Il n’y avait pas non plus de stade adéquat. Tout cela changea en 1925 lorsque la Chambre des représentants discuta d’une proposition de financement. Un petit parti calviniste, le SGP (Parti politique réformé), s’opposa au projet. Les « hommes frères » rejetaient la participation des femmes4, critiquaient le sport pratiqué le dimanche et considéraient les Jeux modernes comme une version contemporaine d’un spectacle païen de l’Antiquité grecque. Une majorité au parlement rejeta ensuite le projet de financement. Le projet des Jeux néerlandais était dès lors en péril. Si l’événement put finalement avoir lieu, ce fut grâce au NOC, qui lança une collecte nationale de fonds. L’appel rencontra un grand succès et recueillit 1,5 million de florins (environ 12 millions d’euros de nos jours). Ce montant s’avéra suffisant pour l’organisation ainsi que pour la réalisation de diverses infrastructures. En plus du stade olympique, celles-ci comprenaient notamment un restaurant, un complexe de tennis, deux grandes salles de sport ainsi qu’une piscine – car la baignade dans l’eau ouverte du Singelgracht, comme prévu initialement, fut, après réflexion, jugée malsaine5.

La réalisation de l’arène olympique fut aussi laborieuse que le projet de financement. À cette époque les Pays-Bas ne disposaient que d’un seul stade plus ou moins adapté à l’accueil de grands événements sportifs. Ce complexe, simplement appelé Het Stadion (« Le Stade »), inauguré en 1914, se trouvait à la limite sud d’Amsterdam, dans une zone où l’urbanisation rencontre les polders. Il avait été réalisé selon les dessins de l’architecte Harry Elte (1880-1944) et pouvait accueillir jusqu’à 25 000 spectateurs. Même si l’enceinte était relativement récente, et remplissait ses fonctions, l’organisation des Jeux souhaita créer dans ces environs une arène plus moderne et plus à même d’accueillir la compétition. Initialement, il était envisagé de rénover Het Stadion. L’architecte Jan Wils en fut chargé. Mais les plans de rénovation ne virent jamais le jour. Après un examen plus approfondi, ni Wils, ni la ville d’Amsterdam ne semblaient particulièrement enthousiastes à l’idée de rénover et d’agrandir ce stade. Parallèlement la ville avait en outre lancé un grand projet d’expansion urbaine – le Plan Zuid – d’inspiration rationaliste. Hendrik (Hein) Berlage, son architecte, désirait s’approprier l’espace du Het Stadion. Finalement, un accord fut trouvé : le propriétaire du stade – NV Het Nederlandsch Sportpark – accepta de quitter les lieux en échange d’un permis de construire pour une nouvelle enceinte. Wils fut contacté de nouveau – au grand dam de ses collègues qui s’attendaient à un concours, une procédure courante. Ce choix s’explique par le fait que Wils était autant un architecte reconnu qu’un sportif passionné. Aux Jeux olympiques de Paris il avait été membre du jury de la section architecture des concours d’art. Par la suite il avait écrit avec le vice-président du NOC un livre intitulé Bâtiments et terrains pour la gymnastique, les jeux et les sports6. Ce manuel était une étude approfondie de la construction de terrains de sport pour la future Olympiade d’Amsterdam.

Les conceptions architecturales de Wils s’étaient forgées au côté de l’influent architecte Berlage pour qui il travaillait depuis 1914. Berlage avait introduit le modernisme dans l’urbanisme néerlandais. Dans son cabinet Wils fut influencé par les idées de l’architecte américain Frank Lloyd Wright qui déjà avait impressionné Berlage, lors d’un séjour aux États-Unis autour 1900. Wils s’inspira du langage conceptuel du maître américain : des auvents saillants, de longues bandes horizontales et le regroupement des cadres dans différents projets de construction en témoignent. Une deuxième source d’inspiration fut la rencontre avec De Stijl (Le Style). Ce mouvement artistique, fondé en 1917, comprenait des peintres tels que Theo van Doesburg et Piet Mondrian. De Stijl avait pour ambition de produire un art universel et objectif, centré sur l’espace, la lumière et les proportions, appelé « la nouvelle image ». Dans cette quête avant-gardiste de l’universalisme la « dématérialisation » (plâtrage et peinture blanche) était l’un des concepts clés. L’inspiration provenait à la fois du cubisme français (formes géométriques en couleurs primaires) et du futurisme italien (esthétique des machines et négation du passé). Finalement, les influences de De Stijl et de Lloyd Wright sont visibles dans la conception architecturale du stade olympique7.

Pour la conception du projet Wils s’inspira également de plusieurs stades olympiques, notamment ceux de Stockholm (1912), Anvers (1920) et Paris (1924). Dans une comparaison critique, le stade de Stockholm fut qualifié de « très bien aménagé et convivial », tandis que celui d’Anvers était jugé imparfait (« tribunes inégales »). Quant au stade olympique Yves-du-Manoir, situé dans la banlieue parisienne de Colombes, il donnait « l’impression d’être immensément grand, avec deux puissantes tribunes assises dotées de toitures magnifiquement conçues et reliées à des tribunes debout plus basses ». Cette arène impressionnait, certes, mais selon Wils, elle manquait clairement « d’intimité 8 ». Avec ces trois exemples en tête, Wils décida d’abandonner les éléments massifs de tours et de portes intégrés aux tribunes, caractéristiques de Stockholm et d’Anvers. Et, à l’instar de Colombes, il opta pour une enceinte fermée de forme ovale. L’architecte avait prévu également des toitures sans colonnes pour les longues tribunes, mais cette option s’avéra extrêmement coûteuse, si bien que des colonnes durent finalement être ajoutées. Comparé à Colombes et ses 45 000 places, la capacité du stade d’Amsterdam, avec environ 32 000 sièges (dont 6 000 temporaires), était certes plus modeste, mais offrait une ambiance nettement moins impersonnelle : les spectateurs autant que les athlètes pouvaient s’y sentir à l’aise. Sous les tribunes, des espaces furent aménagés pour des bureaux, des entrepôts et des ateliers. Les deux longues tribunes étaient reliées par une galerie circulaire comprenant un poste de police et un de pompiers, ainsi que quarante vestiaires destinés aux hommes et aux femmes.

Wills proposa pour l’extérieur des lignes épurées et des contours fluides. Particulièrement remarquable était la construction géométrique du balcon au-dessus du portail d’entrée. Sur la façade du balcon figuraient les cinq anneaux olympiques ainsi que la devise Citius, Altius, Fortius (Plus vite, Plus haut, Plus fort). La façade était dominée par des lignes horizontales, accentuées par des auvents en béton – conformément au style de Wright. La façade était recouverte d’un parement nécessitant deux millions de briques, créant ainsi un magnifique contraste avec les deux halls de sport situés sur l’esplanade (une salle d’escrime et un bâtiment dédié aux sports de force) et le restaurant à l’arrière du stade, à l’allure futuriste. Ces bâtiments étaient recouverts d’un enduit blanc – un clin d’œil à l’abstraction et au principe de « dématérialisation » cher au mouvement De Stijl. En contrepoint à l’horizontalité dominante et contrairement aux stades de Stockholm et d’Anvers, Wils plaça la tour à l’extérieur du stade, sur l’esplanade. Il ne s’agissait pas d’un bloc massif de maçonnerie, mais d’une tour élancée de plusieurs dizaines de mètres de haut, construite en nervures de béton et en plaques de brique, avec de fines ouvertures de verre. De cette manière, le stade et son environnement étaient élégamment reliés. Au sommet de cette tour, appelée Tour de Marathon, se trouvaient quatre balcons où pouvaient se tenir des joueurs de trompette. Tout en haut, une vasque fut installée. C’est là qu’en 1928, la Flamme olympique fut allumée – probablement une idée de Wils lui-même – marquant une première dans l’histoire des Jeux olympiques et inaugurant un rituel qui allait devenir un élément incontournable de l’événement. Auprès des Amstellodamois la vasque reçut le surnom de « cendrier des pilotes de la KLM » - l’aéroport national se trouvant à seulement cinq kilomètres. La Tour de Marathon, totem du complexe sportif, fut largement reproduit sur des cartes postales et affiches. En outre, ce design particulier fut repris dans d’autres stades, à Montevideo (1930), Florence (1932), Turin (1933) et Helsinki (1938) 9.

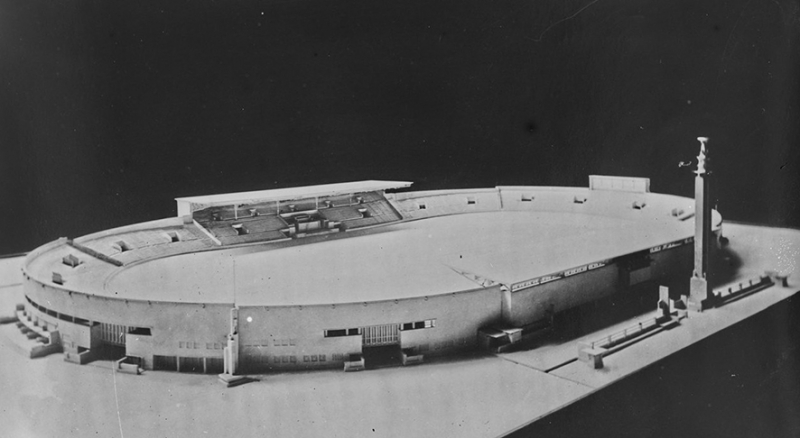

Figure n° 2. Maquette du stade olympique d’Amsterdam œuvre de l’architecte Jan Wils.

Crédit : Gallica/Rol.

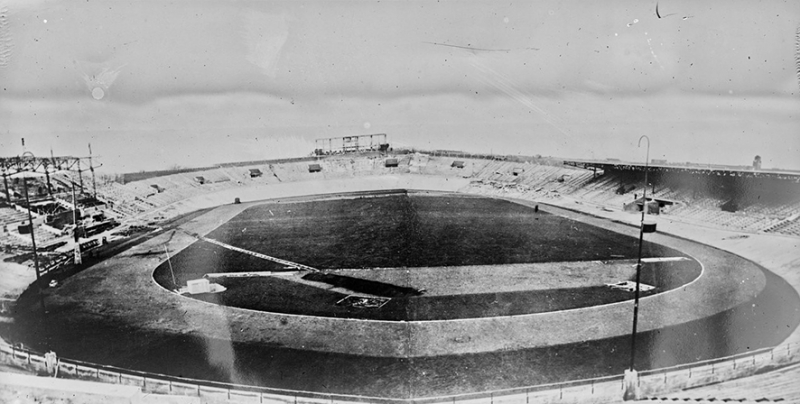

Figure n° 3. Achèvement de la construction du stade olympique d’Amsterdam (1928).

Crédit : Gallica/Rol.

Figure n° 4. Vue aérienne du stade olympique d’Amsterdam (1928).

Crédit : Gallica/Rol.

Contrairement au stade de Colombes bâti sur un complexe sportif existant dans un environnement périurbain quelque peu désordonné, mêlant industrie et campagne, le stade olympique d’Amsterdam était situé en bordure de la ville dans une zone inoccupée. Il représentait un concept entièrement nouveau. À l’ouest du stade se trouvaient un canal et un plan d’eau. Du côté est s’étendait une vaste esplanade accueillant la Tour de Marathon et les halls sportifs. Au nord, aligné dans l’axe longitudinal du stade, se dressait le restaurant, le terrain de cricket, des courts de tennis et le stade nautique. Le plan d’eau et les terrains de sport mettaient en valeur la façade en brique. Ainsi, l’architecture dialoguait avec son environnement, à cheval entre les polders et la ville. Cette rencontre entre olympisme, cadre naturel et tissu urbain, semblait répondre à un vœu de longue date de Coubertin qui favorisait une symbiose entre sport et environnement10.

Les travaux de terrassement commencèrent en 1926. Le 18 mai 1927, le prince Henri posa la première pierre et, un an plus tard, le 1er mai 1928, le stade fut achevé.11 L’urbaniste Wieger Bruin ne tarit pas d’éloges sur le travail de Wils : « C’est une architecture de surprise, avec des contrastes élémentaires saisissants : ludique dans un cadre fixe, frais, audacieux (la tour !) ; contre le massif bâtiment en briques du stade, les légers pré-bâtiments enduits de blanc ; sous de lourdes masses de briques, de si fines colonnes en béton. (…) Beau ? Laid ? Laissons cette question ouverte. (…) Je ne pense pas que la beauté formelle ait été l’objectif, mais uniquement l’expression. Un bâtiment sportif expressif, c’est certainement le stade. Ce stade est vivant12. »

Le complexe fut terminé à temps pour les Jeux olympiques, qui se déroulèrent en deux phases. Le 17 mai, le tournoi de hockey commença par un match d’ouverture entre les équipes des Pays-Bas et de la France. Et le 28 juillet eut lieu la cérémonie d’ouverture officielle. En tout, 46 pays étaient représentés avec 3 014 participants (dont 290 femmes). Outre les épreuves d’athlétisme, le tournoi de football disputé du 27 mai au 13 juin permit de remplir le stade pour les matchs disputés par les Pays-Bas, l’Allemagne, pays qui faisait son retour dans l’arène olympique et dont les supporters pouvaient aisément se rendre à Amsterdam et, enfin, les deux matchs de finale joués par l’Uruguay et l’Argentine13. Les organisateurs néerlandais avaient plaidé le maintien de la compétition de football auprès des dirigeants du CIO qui voulaient exclure le football du programme olympique pour cause de professionnalisme14. Bien leur en avait pris : les recettes du tournoi de football rapportèrent 538 860 florins, presque un tiers des revenus générés par les Jeux olympiques, loin devant les épreuves d’athlétisme (278 576 florins). La cérémonie de clôture, le 12 août, se déroula en présence de la reine Wilhelmina. Amsterdam reçut des félicitations des délégations étrangères et des médias pour la bonne organisation des Jeux15.

Figure n° 5. Le but uruguayen assiégé lors de la deuxième finale du tournoi olympique de football, stade olympique d’Amsterdam, 13 juin 1928.

Crédit : Le Miroir des Sports, 19 juin 1928.

2. Sports et événements

Le stade olympique avait été construit dans un but précis, et après l’été olympique de 1928, il connut une nouvelle phase. D’abord sur le plan architectural : il fut partiellement démonté. Les deux salles de sport sur l’esplanade, conçues comme des bâtiments temporaires, furent démolies. Le stade nautique disparut également, malgré des protestations de la population. Mais la piscine n’était pas incluse dans les plans d’urbanisme de la municipalité.16 Progressivement, au cours des décennies suivantes, l’environnement du stade fut marqué par l’expansion urbaine. Les polders disparurent de la vue et des blocs résidentiels encerclèrent l’anneau de Wils. Le stade lui-même subit aussi d’importantes modifications. En 1929, il accueillit un match expérimental sous lumière artificielle17. À cet effet, 64 lampes Philips furent suspendues à des câbles en acier au-dessus du terrain. Cinq ans après, des mâts d’éclairage fixes furent installés. Les quatre arches caractéristiques devinrent rapidement des éléments permanents du complexe18. Plus importante fut la décision, en 1936, de construire d’un deuxième anneau. L’augmentation du nombre de places assises était jugée nécessaire pour rendre l’exploitation viable. La principale source de revenus était constituée par les matchs à domicile de l’équipe nationale de football. En 1931, pour un match contre l’Allemagne, la fédération nationale de football ne reçut pas moins de 140 000 demandes de billets, alors que la capacité existante, augmentée de tribunes en bois autour de la piste de cyclisme, était de seulement 32 000 places. Ce n’est que lorsque la ville de Rotterdam annonça en 1934 la construction d’un nouveau stade – le futur De Kuip – d’une capacité pouvant atteindre 65 000 places que la capitale se réveilla et décida d’agrandir le stade olympique. C’est alors que Jan Wils fut à nouveau sollicité.

Cette extension fut un véritable défi. La solution la plus évidente était d’ajouter un deuxième anneau qui serait suspendu au-dessus du premier. Mais, elle s’avéra impossible à réaliser car cela obstruerait la vue sur la piste de cyclisme. Il fut donc décidé d’augmenter la hauteur des tribunes sur les côtés courts en les prolongeant vers l’arrière. Une solution peu attrayante mais pratique. Le stade fut doté de deux énormes colliers en béton. Ceux-ci s’inspiraient du stade de Pier Luigi Nervi à Florence, construit en 1931. De plus, la toiture au-dessus de la tribune principale fut élevée afin d’assurer une bonne visibilité depuis les nouvelles tribunes en béton. Avec la possibilité de tribunes temporaires sur la piste de cyclisme, la capacité fut portée à 60 000 places. Le stade pouvait désormais rivaliser avec le De Kuip de Rotterdam. Cependant, des critiques se firent jour : le nouveau collier en béton perturbait le concept horizontal original en briques. La Tour de Marathon se détachait désormais moins bien du stade rénové. Et dans les tribunes relativement éloignées du terrain, il faisait souvent froid et venteux. Le journal Handelsblad, lors de l’inauguration, le 20 juin 1937, émit un jugement critique, estimant que l’ensemble faisait penser à un « patchwork19 ». Réussi ou non, avec ces modifications, le stade à colliers servit jusqu’aux années 1990.

Parmi les disciplines sportives, le football figurait le plus souvent au programme. De nombreuses rencontres de légende ont eu lieu dans le stade olympique. Parmi les moments forts, la finale de la Coupe d’Europe entre Benfica et Real Madrid en 1962, qui se termina par une victoire 5-3 des Portugais, emmenés par Eusébio. En plus des matchs à domicile de l’équipe nationale néerlandaise, qui jouait aussi alternativement à Rotterdam (De Kuip), plusieurs clubs d’Amsterdam tels que Blauw-Wit, DWV et FC Amsterdam se produisaient dans ce stade. Lorsque l’Ajax commença à se faire un nom sur la scène européenne autour 1970, l’équipe y disputa de plus en plus de matchs internationaux. La capacité de son propre stade, De Meer, s’avérait insuffisante. Cette tradition prit fin avec l’inauguration, en 1996, de l’Arena (rebaptisé, en 2018, Johan Cruijff ArenA).

Tout en étant dominant, le football n’était pas la seule discipline pratiquée au stade olympique. Au fil des ans, de nombreuses disciplines y ont trouvé leur place : l’athlétisme (y compris la cérémonie en l’honneur de la quadruple médaillée Fanny Blankers-Koen après les Jeux olympiques de Londres en 1948), la boxe, le basket-ball, les courses de lévriers, le hockey, le baseball, un championnat d’Europe de speedway en 1968, et même pendant quelques saisons dans les années 1990, le football américain. Une autre discipline présente de manière permanente fut le cyclisme : courses sur piste (championnats nationaux et mondiaux) ou départ et arrivée d’épreuves sur route. L’un des moments forts fut le départ du Tour de France le 8 juillet 195420. C’était la toute première fois que le Grand Départ se tenait à l’étranger. Le stade servit également de point d’arrivée pour le Tour de Hollande et de lieu de cérémonie pour l’équipe néerlandaise lors du Tour de France.

Loin d’être uniquement un site sportif le stade accueillit de nombreux événements culturels et sociétaux : des défilés de fleurs aux rassemblements de groupes politiques et sociaux variés, allant des communistes aux catholiques. Le 22 mai 1972, le Amsterdam Rock Circus y eut lieu, avec comme grande attraction le groupe britannique de rock symphonique Pink Floyd. Cependant, dans les années suivantes, les organisateurs de concerts préférèrent De Kuip. Le stade prit aussi de l’importance en intégrant le « roman national », à commencer avec la famille royale. L’arène était la seule aux Pays-Bas à disposer d’une loge royale. Des fêtes de la dynastie Oranje y furent célébrées en grande pompe. En 1929, un hommage fut rendu à la reine mère Emma. Et la reine Wilhelmina y organisa ses jubilés de règne. En 1936, ce fut au tour d’une troisième génération des Oranje, avec les fiançailles de la princesse Juliana avec le prince allemand Bernhard zur Lippe-Biesterfeld. Le jeune couple fit quelques tours en voiture découverte, puis présida le défilé de diverses associations. En 1948, le stade fut aussi le lieu des adieux à reine Wilhelmina ainsi que de l’accueil après son intronisation de la nouvelle reine, Juliana.21

Ce lien entre la famille royale et la nation prit également un autre sens avec, dans les premières années de l’après-guerre, l’organisation de commémorations nationales. Quelques mois seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 31 août 1945, une première cérémonie nationale eut lieu. À cette occasion, un spectacle de masse intitulé « Le drame de l’occupation » fut présenté. Sur le terrain intérieur, une carte des Pays-Bas avait été tracée à la craie. Suivant un scénario écrit par l’écrivain A. den Doolaard une pièce de théâtre sur les années de guerre fut jouée. Des milliers de figurants et de militaires reconstituèrent l’invasion et l’occupation, y compris des scènes de camps de concentration et d’exécutions. L’apothéose de cette reconstitution fut l’acte de libération, lorsque le couple royal descendit de la loge pour déposer une couronne, et que tout le stade entonna l’hymne national, le Wilhelmus22.

3. Rénovation

« L’odeur persistante d’urine se dégage de tous les coins et recoins », écrivait le Nieuwsblad van het Noorden en 199223. Au milieu des années 1990, le stade Olympique apparaissait comme une vieille dame usée. L’arène de plus de soixante ans montrait des signes évidents de dégradation. La peinture s’écaillait, la structure en béton était rongée et comportait des fissures. Les plaques de noms avaient disparu. Le déclin du complexe avait commencé au milieu des années 1960. Plusieurs raisons peuvent être avancées. Tout d’abord, d’autres lieux plus modernes et mieux équipés, comme la RAI d’Amsterdam (Rijwiel- en Automobielindustrie) et le Jaarbeurs d’Utrecht, avaient commencé à accueillir de plus en plus d’événements. Et face à cette concurrence, les spectacles sportifs se faisaient de plus en plus rares. Au début des années 1970, le show Motoren in de baan attirait des dizaines de milliers de spectateurs, mais au fil des années, l’intérêt s’estompa. Parmi les rares points forts figurait, en 1991, un Gymnaestrada avec l’arrivée de milliers d’enfants d’écoles. La dissolution en 1982, du club de football résident, le FC Amsterdam, accentua le déclin. Seul l’Ajax y jouait encore occasionnellement pour ses matchs contre Feyenoord et PSV, ainsi que pour la compétition européenne. Mais l’équipe nationale Oranje disputait désormais ses matchs à domicile à De Kuip. Le stade olympique était en train de devenir un souvenir de gloire passée. En 1992, Le Nieuwsblad van het Noorden y voyait une « ruine en béton 24 ».

Dans les discussions sur l’avenir du complexe sportif, la question de la démolition revenait fréquemment. La municipalité d’Amsterdam avait des plans prêts pour une nouvelle extension urbaine dans le sud de la ville, où le stade olympique serait remplacé par des logements. Toutefois, le Service National de Conservation des Monuments, qui avait lancé un inventaire des bâtiments historiques datant de l’entre-deux-guerres, y intégra en 1992 le stade olympique. Fait intéressant, ce furent les colliers en béton de 1937 – considérés comme un ajout de l’École hollandaise – qui servirent d’argument principal pour classer le complexe parmi les monuments25.

Au milieu des années 1990, une opération de sauvetage vit le jour, en partie grâce à l’initiative d’un comité de quartier. Un total de 23 millions de florins (environ 20 millions d’euros en 2025) fut alloué, dont 5 millions collectés par le biais d’une campagne publique. Tout comme dans les années 1920, la population néerlandaise sauva le projet. Les Néerlandais pouvaient adopter une pierre ou un siège. L’architecte André van Stigt fut chargé de la rénovation. En 1998, sur la base des plans de construction originaux de Wils, les travaux de rénovation commencèrent. Le complexe sportif fut entièrement rénové. L’habillage en béton fut démoli – en dépit de son classement - ainsi que la piste. L’espace libéré sous les virages surélevés de la piste fut habilement transformé en bureaux et espaces commerciaux. Les caractéristiques mâts lumineux en demi-cercle, démolis en 1991 en raison de leur instabilité, furent reconstruits. La capacité fut réduite à 22 500 spectateurs (avec la possibilité d’ajouter des tribunes pour atteindre 30 000).

L’espace public autour du stade fut également réaménagé. Le parvis fut adapté aux grands et petits événements et il fut installé un Cruyff Court (petit terrain de football). Les environs du stade furent (ré)intégrés dans l’histoire du complexe sportif et acquirent une fonction patrimoniale. Ainsi, la municipalité honora Jan Wils avec un pont à son nom traversant le canal du stade. Et sur l’ancien terrain du stade nautique un nouveau quartier résidentiel avec mille logements vit le jour sous l’appellation « Quartier olympique ». Le 13 mai 2000, le stade rénové fut inauguré suscitant un grand intérêt public et médiatique. Le prince héritier Willem-Alexander présida la cérémonie d’ouverture, soulignant ainsi la continuité de l’implication de la famille royale avec le stade.

Figure n° 6. L’esplanade et la tour du stade olympique d’Amsterdam (septembre 2024).

Crédit : Paul Dietschy.

Figure n° 7. Vue intérieure du stade olympique d’Amsterdam (septembre 2024).

Crédit : Paul Dietschy.

4. Patrimonialisation ?

De même que le stade dans les premières années d’après-guerre, le parvis devint un lieu national de commémoration. Depuis 2005, une commémoration annuelle y est organisée le 4 mai par le « Comité National de Commémoration Sportive ». La cérémonie se déroule devant la statue de Prométhée, symbole de la volonté et de la révolte humaine. Au cœur de la cérémonie, un hommage aux victimes du sport entre 1940 et 1945, avec chaque année un focus sur une discipline sportive spécifique. Ainsi, en 2024, la commémoration des victimes de la natation a mis notamment en lumière le club amstellodamois « Amis de l’Eau », qui avait perdu 200 membres (juifs) pendant l’occupation allemande. La réunion commémorative comprit un discours officiel, dépôt de gerbes, minute de silence et sonnerie du Last Post. Un livret sur l’histoire du club, écrit par l’historien indépendant du sport et dirigeant du Comité National de Commémoration Sportive, Jurryt van de Vooren, fut édité. Cette cérémonie récente met en lumière la dynamique de la patrimonialisation du sport.

Pourtant, toutes les initiatives de transformation en totem du patrimoine sportif ne réussirent pas. Le projet d’abriter dans le stade rénové le Musée National du Sport échoua. Rien n’aurait pourtant été plus logique que l’histoire du sport néerlandais, à travers des artefacts et des récits, trouva sa place dans l’arène de Wils. Mis à jour et promu sous le nom de « Olympic Experience » le site ouvrit ses portes en 2005. Cette Experience était plus qu’une simple salle d’exposition et servait également de centre de rencontres et d’échange pour des présentations de livres sur le sport, des colloques, commémorations et d’autres événements. L’accent mis sur le sport dans son contexte social était un élément fort, et des dizaines de milliers d’enfants de l’école étaient censés visiter le musée. Finalement, cela ne suffit pas. Un manque de financement à long terme, ainsi qu’une collaboration déficiente avec le secteur du patrimoine et les professionnels du monde muséal, conduisirent à la fermeture de l’Experience. Le musée était trop perçu comme un discours du monde du sport plein de passion mais manquant d’expertise en matière de constitution de collections, de gestion des archives et de narration26. Les collections de l’été 1928, rassemblées avec beaucoup de zèle et d’enthousiasme par divers collectionneurs privés, disparurent en grande partie à l’étranger. De nos jours, l’histoire du sport néerlandais peut être admirée… au Qatar Olympic & Sports Museum. Seuls quelques artefacts de l’été olympique, qui avaient contribué à la renommée du stade, tels qu’un sabot en bois avec les signatures des participants américains et l’invitation officielle pour assister à la pose de la première pierre, ont été conservés27.

Conclusion

En s’approchant de son centenaire le stade olympique d’Amsterdam peut se retourner sur une vie tumultueuse, marquée de hauts et de bas. La fonction sportive exclusive, pour laquelle le stade fut construit entre 1926 et 1928, évolua tout au long du xxe siècle vers une vocation plus large, nationale et patrimoniale. De nos jours, l’aspect sportif a quelque peu décliné et se manifeste surtout lors des journées sportives scolaires ou à travers des compétitions d’athlétisme, à l’instar du Championnat d’Europe d’athlétisme de 2016. L’événementiel a pris le dessus. Le site internet du stade présente l’arène comme un « lieu historique pour un événement inoubliable ». Le stade est mis en avant comme « un lieu d’affaires unique », avec des « événements inoubliables », « des arrangements spéciaux » et un « beau morceau d’histoire ». Des visites guidées, événements publics et rencontres d’affaires viennent donc s’ajouter à sa fonction sportive d’origine.

L’environnement est désormais totalement urbanisé. Sur le parvis se dressent deux bâtiments administratifs. Au nord, autrefois occupé par un terrain de cricket, des courts de tennis et le stade nautique, se trouvent aujourd’hui des blocs d’habitation. Au sud et à l’ouest, où le projet de Wils communiquait avec les polders, rugit désormais la circulation de l’autoroute A10. Et derrière le périphérique les polders ont disparu au détriment de nouveaux quartiers résidentiels. De l’ensemble sportif que Wils avait imaginé dans les années 1920, il ne reste finalement que le stade lui-même. Sa préservation a été un combat de longue haleine. L’ovale en brique est devenu un haut-lieu patrimonial, à la fois sportif, culturel et urbain, et prêt pour un nouveau siècle.