Les études sur les stades en Espagne se limitent à de rares paragraphes, parfois quelques pages, dans des ouvrages généraux ou des articles qui, en contextualisant la phase de modernisation et de popularisation du sport en Espagne dans la décennie 19201, évoquent la multiplication des stades. Depuis le parcours de l’équipe d’Espagne de football aux Jeux olympiques d’Anvers 1920, médaillée d’argent, le football est devenu une discipline sportive qui contribue à la construction de l’identité espagnole et des « nationalismes périphériques » comme les identités basque et catalane. Le mythe de la furia española, construit par les journalistes espagnols et étrangers, associe le style de jeu national au courage, à la bravoure, à la combativité, et à la volonté de gagner2. L’instauration du professionnalisme fait naître la première édition du championnat espagnol de football à la fin de l’année 1928, qui produit « un important effet nationalisant3 ». De fait, les championnats organisés jusque-là ne se déroulaient qu’au niveau régional (Catalogne, Centre pour Madrid, etc.). Le stade constituait un lieu où les sentiments politiques et patriotiques espagnols, notamment régionalistes, pouvaient s’exprimer, notamment en Catalogne4. » Pendant ces mêmes années 1920, Jorge Uría peut même s’autoriser à écrire que « les stades sont les installations ayant la plus grande capacité d’accueil des masses et détrônent même des espaces emblématiques des loisirs espagnols, comme les arènes5 ». Pour Verónica Raffaelli, le football sous la IIe République et la guerre civile devient même « un espace de lutte politique6 ». Quant au régime franquiste, il utilise le football « comme moyen de nationalisation de masse7 » même si peu de travaux appréhendent ce sujet. Malgré tout, Alejandro Quiroga consacre quelques lignes à la politisation du football par le franquisme en présentant ce sport comme un moyen d’endoctriner la population8. De plus, en reprenant les propos de John Hargreaves9, l’historien espagnol livre une piste de réflexion sur la façon dont le régime franquiste, après avoir renversé la République, utilise les stades pour diffuser sa doctrine à la population : « Au début des années 1940, le régime cherchait déjà clairement à transformer les stades de football en une sorte d’“églises patriotiques”, où la “nouvelle” Espagne et ses valeurs pouvaient être célébrées10 ».

En ce qui concerne les enceintes en elles-mêmes, le stade des Corts est le stade le plus souvent évoqué dans les travaux académiques, y compris ceux qui ne traitent pas de l’histoire du sport, notamment à propos du scandale de la Marcha Real. Le 14 juin 1925, un match oppose le FC Barcelone au CD Jupiter pour rendre hommage à l’Orfeó Catalá. Le public barcelonais siffle l’hymne national espagnol, la Marcha Real. Déjà sanctionné par le régime de Primo de Rivera qui lui interdit d’utiliser le catalan pour la rédaction de ses documents institutionnels et de déployer dans le stade des Corts la Senyara, le drapeau catalan, le FC Barcelone se voit imposer la fermeture de son stade pour une durée de six mois11. Pour autant, l’enceinte barcelonaise ne fait pas l’objet d’une étude complète12.

Du côté de la capitale espagnole, Juan Luis Paramio Salcines a consacré quelques pages à l’histoire des enceintes madrilènes depuis la fin du xixe siècle13 où les stades de Chamartín et du Metropolitano constituent la deuxième génération des stades (années 1920 aux années 1940) fruits d’une « réglementation progressive et une rationalisation architecturale14 ». Ils se caractérisent par une augmentation du nombre de place et une amélioration du confort et de la sécurité15. Ils sont des exemples remarquables de la modernisation des stades espagnols au cours du premier tiers du xxe siècle marquée par l’apparition des « premiers signes de commercialisation16 » et du développement rapide du sport, et plus particulièrement du football, dans la société urbaine espagnole17. Les deux écrins madrilènes contribuent à moderniser et à dynamiser la ville de Madrid, qui est en train de devenir une métropole européenne moderne entre 1900 et 193618. Ce sont les seuls stades de la capitale espagnole à accueillir des matchs de la sélection espagnole entre 1927 et 1946 jusqu’à l’arrivée du Nuevo Estadio Chamartín Fútbol en décembre 1947. Ce dernier reste le seul stade madrilène à accueillir les matchs de l’équipe d’Espagne jusqu’à 1972 où l’équipe d’Espagne affronte l’Uruguay en match amical au stade Vicente Calderón.

L’exploitation de sources imprimées, d’articles publiés dans la presse sportive et généraliste espagnole et française, permet d’approfondir les études précédemment mentionnées. Nous compléterons ces données à partir de sources écrites, de photographies publiées dans la presse ou conservées dans les fonds de deux photographes appartenant à la troisième génération des photojournalistes, Gerardo Contreras (1902-1971) et Santos Yubero (1903-1991), à l’Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Les deux photojournalistes ont réalisé des photos de rencontres sportives, en particulier de matchs de l’équipe d’Espagne de football, qui sont pour l’historien des archives complémentaires aux informations rédigées par les journalistes.

Nous nous intéresserons à trois aspects de ces deux stades madrilènes, des années 1920 aux années 1940. En premier lieu, l’article reviendra sur leur origine, leurs caractéristiques, et la façon dont ils sont devenus un lieu d’accueil des grands matchs du football espagnol. En second lieu, il mettra en avant comment ces stades sont des lieux d’expression d’émotions exacerbées à l’occasion des matchs de la sélection espagnole. Enfin, il examinera comment le pouvoir politique se déploie dans les stades sous le franquisme au moment des matchs de la sélection espagnole.

Aux origines des stades de Chamartín et du Metropolitano : de la construction à l’accueil de grands matchs

L’Espagne connaît une vague de construction d’écrins sportifs modernes sur l’ensemble de son territoire au cours des années 1920. L’Estadi Català (1921), la Fuxarda (1921), Les Corts (1922), Sarria (1923) et Montjuïc (1929) sont édifiés à Barcelone, suivis des infrastructures madrilènes comme le Velódromo de Ciudad Lineal (1923), le Stadium Metropolitano (1923) et de l’Estadio Chamartín (1924)19. La plupart des grandes villes espagnoles se dotent également de leur propre stade au cours de la même décennie. À Valence, les campos de Levante (1922) et du Gimnástico (1923) ainsi que le stade de Mestalla (1923) sont construits ; sont édifiés au nord, le Campo de Lasesarre à Bilbao (1922), l’Estadio Torrero à Saragosse (1923), l’Estadio Vetusta à Oviedo (1923) et El Molinón à Gijón (1928) ; au sud, Los Cármenes à Grenade (1924) et la Condominia à Murcie (1924)20. Les villes espagnoles suivent alors une tendance européenne. Wembley est construit à Londres en 1923, Colombes dans l’Ouest parisien en 1924 et San Siro à Milan en 1926.

Trois stades « imposent la norme que d’autres villes ont suivie21 » : le stade des Corts, qui peut accueillir à ses débuts 30 000 spectateurs, propriété du FC Barcelone de 1922 à 195722, et les stades madrilènes de Chamartín et du Metropolitano. Ces enceintes sportives sont construites pour accueillir le plus grand public possible dans un espace hiérarchisé allant des tribunes aux simples gradins23. À la lecture de la littérature scientifique, il n’est pas chose aisée de retracer avec exactitude l’origine du Stadium Metropolitano. Il appartient, de sa fondation à 195024, au Sociedad Stadium25, ou sous une autre dénomination à la Sociedad Metropolitana Alfonso XIII26. La construction du Stadium Metropolitano s’inscrit dans le cadre d’un projet immobilier urbain. Nous pouvons évoquer deux origines possibles du projet et du financement de ce stade. Ce peut être la Compañía Metropolitano Alfonso XIII (CMA), une entreprise de construction notamment spécialisée dans les chemins de fer métropolitains fondée en 1917 avec un capital de 10 000 pesetas27. Concessionnaire du métro de Madrid, elle aurait conduit l’édification de ce stade en créant en 1922 « la Compañía Stadium Metropolitano pour construire un stade » sur des terrains qui appartiennent à la Compañía Urbanizadora Metropolitana (CUM) au nord de Madrid28. Il peut aussi s’agir de la (CUM), une société immobilière fondée en 1918 qui, par ses « administrateurs », fonde Sociedad Stadium 1923 pour pouvoir construire cet équipement sportif 29. Liée à la section immobilière de la CMA, la CUM vend des terrains à construire tout en contribuant à l’aménagement urbain de Madrid par la fondation d’immeubles ou de zones naturelles comme le Parque Metropolitano30. C’est dans ce contexte que le Stadium Metropolitano est édifié, en même temps que l’avenue de la Reina Victoria (environ 1 kilomètre) et les immeubles Titatic, l’Hôpital de la Croix-Rouge et le cinéma Metropolitano31.

José María Castell, l’architecte en charge du projet, est un ancien joueur de football du Madrid FC des années 191032. Le stade est inauguré le 13 mai 1923 par un match entre l’Athletic Club de Madrid, locataire du stade avant d’en devenir propriétaire en 1950, et la Real Sociedad. Des personnalités importantes y assistent : Marie-Christine d’Autriche, reine d’Espagne par son mariage avec Alphonse XII et régente du roi d’Alphonse XIII, Isabelle de Bourbon, infante d’Espagne, Jaime, Juan et Gonzalo de Bourbon, infants d’Espagne33. L’un des rares articles consacrés à l’inauguration du Stadium Metropolitano évoque un stade attractif et moderne, doté d’une belle pelouse et situé non loin d’un massif montagneux, la Sierra de Guadarrama :

L’impression qu’il nous a faite a été formidable : sa largeur, qui empêche le public de déborder sur le terrain, sa capacité, la belle vue qu’il offre (ouvert au nord, il présente un paysage délicieux avec le Guadarrama en arrière-plan), et le gazon fin dont il est recouvert, sont autant de détails qui, ensemble, offrent un aspect idéal34.

Toutefois, les informations manquent pour permettre de cerner avec précision le caractère et la modernité de l’édifice, comme pour l’ensemble des grands stades européens construits dans les années 1920. Il est possible que des travaux aient été entamés dès l’année 1924 pour agrandir le stade et ajouter des infrastructures sportives, en l’occurrence une piscine, un gymnase, une salle d’armes et des courts de tennis35. La tribune est couverte et agrandie ; le stade augmente sa capacité d’accueil de 12 000 spectateurs36. L’édification de ce stade contribue à accélérer la professionnalisation des clubs de football qui ont aussi des sections dans d’autres disciplines. L’Athletic de Madrid37 se dote d’un centre d’entraînement en louant un terrain de 16 000 mètres carrés « dans un autre quartier stratégique de Madrid38 ». Les journalistes ne s’intéressent guère à l’inauguration du stade, ni au match. Ils font l’objet d’une simple brève dans Mundo Deportivo39. Ce qui peut s’expliquer par la hiérarchisation de l’information : l’événement est en effet éclipsé par la finale du Championnat d’Espagne remportée par l’Athletic Bilbao contre le Club Deportivo Europa, 1-0, y compris en France40. Dans l’Hexagone, la médiatisation est également inexistante.

Quant au stade de Chamartín, il est la propriété du Real Madrid de 1924 à 1946, année de sa destruction. Le Real Madrid joue d’abord ses matchs au stade de O’Donnell (1912-1923) puis au Vélodrome de Ciudad Lineal (1923-1924). Il finance finalement en 1923 la construction de sa propre enceinte sur un terrain dont il est propriétaire à Chamartín de la Rosa, ville annexée à Madrid en 1948. La puissance sportive du Real Madrid dès les années 1920 lui permet « d’approcher les milieux financiers et d’affaires » et des élites madrilènes « qui ont parrainé l’inauguration du premier stade de Chamartín41 ». Il est construit sous la supervision du même architecte que le Stadium Metropolitano, José María Castell42 à la carretera de Chamartín 1143. Inauguré le 17 mai 1924 par une victoire 3 à 2, en match amical, du Real Madrid sur le club anglais de Newcastle, le nouveau stade suscite l’enthousiasme. Les journalistes espagnols multiplient les superlatifs pour qualifier la nouvelle enceinte du Real Madrid. A.D. de las Heras évoque dans Mundo Deportivo « une heureuse inauguration du stade de Madrid ». Il multiplie les termes éloquents :

[Le nouveau stade du Real Madrid] est magnifique, il représente un effort énorme de la part du champion madrilène qui, en un temps relativement court, a construit un stade vraiment magnifique44.

Ravengar, pour l’hebdomadaire Madrid Sport, en fait aussi l’éloge soulignant notamment la proximité du public avec le terrain :

Le terrain est tout simplement magnifique et surtout, un caractère lui est extrêmement favorable : la sympathie, car son style et la proximité du public avec le terrain, qui permet d’apprécier clairement toutes les phases de jeux, est la raison pour laquelle il a énormément plu aux spectateurs45.

Les informations diffèrent toutefois d’un périodique à l’autre quant au nombre de spectateurs qui peuvent être accueillis : le stade de Charmatín aurait une capacité maximale oscillant entre 20 00046 et 25 000 spectateurs47, la tribune latérale entre 2 40048 et 2 500 places assises49. En tout cas, le stade est divisé en quatre zones50 dans lesquelles « 26 rangs sont destinés au public »51 et dispose d’un des terrains les plus grands d’Europe avec une longueur de 105 mètres52. Enfin, il n’accueille pas que des matchs de de football tout en disposant d’infrastructures qui en font un complexe sportif omnisport. La revue Deportes rapporte que, comme le Stadium Metropolitano, Charmatín comprend une piscine de 33 mètres de longueur pour 10 mètres de largeur, sept cours de tennis, un gymnase, des salles à manger, des bureaux et une salle de bain53.

Des années 1920 aux années 1940, les rencontres de l’équipe nationale d’Espagne et la finale annuelle du campeonato de España54, équivalent actuel de la Copa del Rey, sont disputées dans différentes villes espagnoles. Mais les plus importants ont lieu à Madrid et Barcelone. Sous tous les régimes politiques, la capitale de l’Espagne est la principale ville hôte des matchs de la sélection nationale. Sept matchs sont joués à Madrid, six ont lieu à Barcelone. Quatre se tiennent au Stadium Metropolitano, en 1927 (Espagne-Portugal, 2-0), 1929 (Espagne-Angleterre, 4-3), 1936 (Espagne-Autriche, 4-5) et 1946 (Espagne-Irlande, 0-1) ; trois à l’Estadio de Chamartín, en 1933 (Espagne-Bulgarie, 13-0), 1934 (Espagne-Portugal, 9-0) et 1935 (Espagne-France, 2-0). Après avoir eu le privilège d’organiser la finale du campeonato de España de 1902 à 1910 puis en 1913, 1918 et 1919, Madrid n’accueille plus aucune finale de cette compétition nationale dans les années 1920. Ce qui ne laisse pas d’étonner car Madrid est une ville en pleine croissance, à la fois une « métropole économique » et une « capitale culturelle », ce qui lui permet de s’affirmer « comme capitale nationale55. ». Plusieurs hypothèses méritent d’être esquissées. S’agit-il d’une incapacité ou d’une non-volonté de la part des propriétaires ou locataires d’accueillir la rencontre footballistique la plus populaire de l’année ? Ou alors, s’agit-il sans doute, sous l’impulsion des fédérations régionales, de vouloir varier la localisation de la finale dans différentes régions d’Espagne pour promouvoir plus massivement la pratique du ballon dans différentes régions ? Ces matchs sont décentralisés très majoritairement au nord, notamment en Galice (Vigo), Cantabrie (Santander), Asturies (Gijón), Pays Basque (Bilbao, Saint-Sébastien), Aragon (Saragosse), Catalogne (Barcelone), à l’est à Valence et au sud, en Andalousie, à Séville. En revanche, de 1931 à 1946, Madrid est à sept reprises le centre du football espagnol, juste devant Barcelone et l’Estadio Montjuïc (six finales organisées56). Cinq finales se déroulent à l’Estadio Chamartín, aussi bien sous la Seconde République (1931, 1932 et 1935) qu’au début du franquisme (1941 et 1942), une aux Vallecas (1940) et la septième au Stadium Metropolitano (1943). Devenant des lieux de rassemblement populaire pour les rencontres footballistiques les plus suivies par les Espagnols, les deux principaux stades madrilènes deviennent aussi l’endroit où les émotions sportives sont exaltées et exacerbées.

Des stades « caisses de résonance » des émotions sportives et populaires et du sentiment patriotique

À la fin des années 1920, le Stadium Metropolitano affiche complet pour la tenue de deux matchs amicaux. Le 29 mai 1927, la rencontre Espagne-Portugal suscite un grand enthousiasme de la part du public qui accueille chaleureusement les deux équipes nationales57. Au contraire, la tension est de mise quand l’Espagne rencontre l’Angleterre le 15 mai 1929 : « Avant même que les équipes n’entrent sur le terrain, le public était dans un état de nervosité, d’anxiété et d’attente que nous, vieux habitués des matches internationaux, n’avions pas eu la chance de voir58. » Au cours des années 1930, sous la Seconde République, le stade Chamartín prend le relais dans l’accueil des matchs amicaux de la sélection nationale. Systématiquement, le stade est complet comme le prouvent les photographies ou les chiffres rapportés par les journalistes. Le 21 mai 1933, l’Espagne accueille la Bulgarie. Après trois rencontres amicales jouées au mois d’avril contre le Portugal, la France et la Yougoslavie, ce match se joue à guichets fermés59 mais la faiblesse de l’adversaire, écrasé 13 buts à 0, ne rend guère la rencontre attractive pour la presse espagnole60.

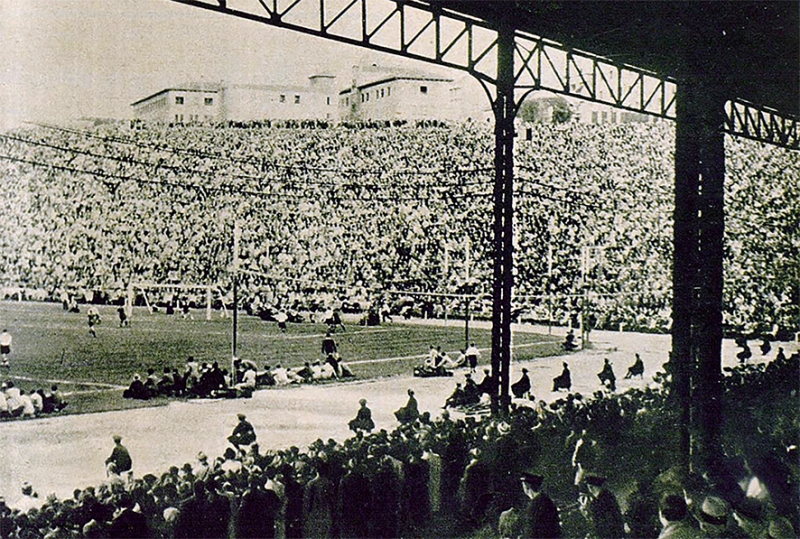

Figure n° 1. Le Stadium Metropolitano pendant le match Espagne-Autriche (4-5) 19 janvier 1936.

Crédit : As, 20 janvier 1936.

Figure n° 2. Le stade Chamartín pendant le match Espagne-Portugal (9-0) du 11 mars 1934.

Crédit : As, 19 mars 1934.

En revanche, lorsqu’il s’agit d’un match dont l’enjeu sportif est très fort, l’intérêt du public augmente. Ainsi, le 11 mars 1934, le stade Chamartín est le théâtre d’un duel entre l’Espagne républicaine et le Portugal dirigé depuis un an par Salazar dont l’enjeu sportif est de taille : il s’agit d’un match aller comptant pour la qualification à la Coupe du monde 1934 organisée en Italie61. Une partie dans laquelle les sentiments patriotiques se confondent avec l’affrontement sportif selon la presse :

C’est extraordinaire. À Madrid, d’innombrables supporters n’arrêtent pas de parler de l’importance de ce match pour les couleurs de l’Espagne62.

L’engouement est tel que les locaux se pressent massivement vers le stade. Les rues sont remplies deux heures avant le coup d’envoi de véhicules qui déposent les supporters à Chamartín qui est rempli trente minutes avant le début du match63. Un match amical contre la France suscite également un important engouement teinté d’un esprit de revanche, le 24 janvier 193564. En effet, les locaux ont affronté deux ans plus tôt leurs adversaires à Colombes où la France bat pour la première fois de son histoire l’Espagne, 1 but à 0. Dans un stade à guichets fermés, entre 20 00065 et « près de 30 000 spectateurs » sont rassemblés66. Toutefois, la victoire espagnole par 2 buts à 0 est critiquée par les journalistes locaux, en raison d’un niveau de jeu jugé faible de la part des locaux67, alors que les dimensions du terrain sont également mises en cause par la presse. As considère par exemple qu’elles sont trop petites et favorisent le jeu de l’équipe de France68. Vers la fin de la période républicaine, le Stadium Metropolitano est à nouveau l’hôte d’un match amical de la sélection espagnole. Celle-ci accueille l’une des nations les plus fortes de la planète football dans les années 1930, la Wunderteam, autrement dit la sélection autrichienne. 30 000 personnes assistent à la rencontre spectaculaire qui s’achève par une victoire autrichienne, 5 buts à 469. Enfin, pour la dernière fois de son histoire, le 23 juin 1946, sous le franquisme, le Stadium Metropolitano accueille un match de l’équipe d’Espagne contre l’Irlande. Le contexte est particulier. L’Espagne est ostracisée sur la scène internationale en raison de ses liens passés avec les puissances de l’Axe70. Dans cette situation d’isolement, la tenue d’un tel match, le seul de l’année 1946 pour l’équipe d’Espagne, reste exceptionnelle. Comme pour les rencontres précédentes, le Stadium Metropolitano est rempli : environ 55 000 spectateurs sont présents dans les tribunes71.

Chaque partie disputée par l’Espagne, non seulement à Madrid mais aussi dans d’autres stades, voit l’affirmation du patriotisme espagnol, notamment avant le coup d’envoi. Il s’exprime d’abord par un geste, le respect de l’hymne national, écouté debout par le public local, comme celui du pays visiteur. La ferveur des Espagnols est remarquée par les journalistes étrangers. Au stade Chamartín, pour le match Espagne-Angleterre de 1929, Masferer, le journaliste de l’Auto, souligne que « l’enthousiasme du public est énorme72 » tandis que Roger Malher, son confrère du Petit Parisien, rend compte de la passion d’un public madrilène qu’il juge déchaîné, non loin du cliché français sur l’impétuosité du peuple espagnol :

L’exubérance espagnole ! Nous la connaissions de longue date. Mais cet après-midi la foule madrilène qui était venue encourager son équipe nationale de football nous en fournit vraiment une démonstration excessive. On ne s’imagine guère en France ce spectacle : des centaines de spectateurs ne pouvant contenir leur joie à la suite d’un exploit d’un des leurs et dévalant sur le terrain pour pouvoir l’embrasser et au milieu d’une indescriptible confusion les carabiniers refoulant cette vague de forcenés souvent à l’aide de leurs crosses de fusil et sans aucune douceur73.

Les supporters étrangers ne sont pas en reste. Pendant Espagne-France en 1935, quelques centaines « de membres du club de “supporters” de l’équipe de France, […] encouragent […] leur équipe et arborent des drapeaux tricolores74 ». Les rencontres internationales font des deux stades madrilènes des lieux où se mélangent passion, enthousiasme et fierté nationale. Cette dimension est renforcée par la présence dans un lieu populaire de personnages centraux du pouvoir espagnol, le chef de l’État et le roi (en dehors de la période républicaine) qui assistent aux matchs de la sélection nationale et aux finales du campeonato de España.

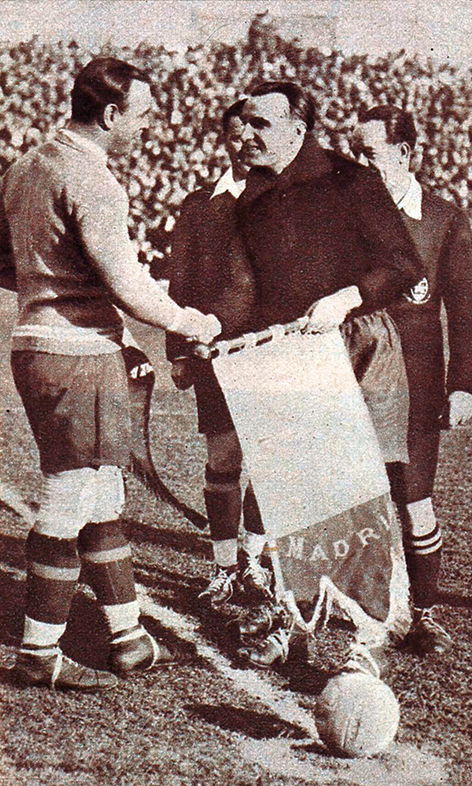

Figure n° 3. Ricardo Zamora et Alexis Thépot échangent les fanions avant Espagne-France, 24 janvier 1935 au stade Chamartín.

Crédit : Le Miroir des sports 29 janvier 1935/Gallica.

Prolonger l’exercice du pouvoir. La présence du chef de l’État, du roi et des ambassadeurs

Les matchs de football deviennent des lieux de représentation voire d’exercice du pouvoir politique. Sous la dictature de Primo de Rivera, le roi Alphonse XIII affiche un goût éclectique, orienté toutefois vers les sports aristocratiques. Il honore de sa présence des spectacles sportifs et pratique certaines disciplines comme le polo75 et le golf76. Pendant les dernières années de son règne, accompagné de deux de ses enfants, Juan et Jacques-Henri (Jaime) de Bourbon, Alphonse XIII assiste ainsi depuis les tribunes du Stadium Metropolitano au succès de la sélection espagnole contre le Portugal le 29 mai 192777. Contre l’Angleterre le 15 mai 1929, l’infant Jacques-Henri de Bourbon est le seul membre de la famille royale présent au stade78.

Dans les années 1930, le président de la République, Niceto Alcalà Zamora, assiste aux matchs de l’équipe nationale depuis le palco presidencial du stade de Chamartín, accompagné d’acteurs politiques comme le ministre des Travaux publics et le maire de Madrid lors d’Espagne-Portugal le 11 mars 193479. Après l’hymne national, lors d’Espagne-Portugal80 et d’Espagne-France81, il est ovationné. Sa simple présence au stade en tant que chef de l’État renforce le caractère national de la sélection tout en permettant de mesurer sa popularité auprès du public et de potentiellement l’améliorer. De plus, le président prolonge l’exercice du pouvoir en effectuant un geste symbolique : la remise du trophée du campeonato de España au capitaine de l’équipe vainqueure de la finale.

Avec la présence d’acteurs politiques et de la monarchie espagnole, le stade est un lieu qui réunit temporairement des élites politiques. Lors des rencontres internationales, des acteurs diplomatiques, ambassadeurs, consuls ou agents diplomatiques, sont également présents dans le cadre de leurs missions pour représenter le pays visiteur, témoignant de l’importance progressive du sport dans les relations internationales. Ainsi, au Stadium Metropolitano, l’ambassadeur du Portugal en Espagne est aux côtés du roi d’Espagne pour la rencontre Espagne-Portugal en 192782. L’ambassadeur d’Angleterre en Espagne assiste au match entre l’Espagne et l’Angleterre depuis la tribune présidentielle83. De même, en présence du président Alcalà Zamora, les ambassadeurs du Portugal en 1934 et de France en 1935 assistent au stade de Chamartín au match aller des qualifications pour la Coupe du monde 1934 entre l’Espagne et le Portugal84 et au match amical Espagne-France85. Si les journalistes espagnols renseignent avec précision l’identité des personnalités politiques, sportives et diplomatiques présentes au stade, ces derniers n’évoquent pas l’accueil réservé à ces personnes, bien visibles. S’agit-il de masquer une éventuelle hostilité exprimée par les locaux sur la présence de ces responsables diplomatiques qui pourrait ternir les relations diplomatiques de l’Espagne avec ses voisins portugais et français ? Ou l’enjeu sportif prend-il totalement le pas sur la politique et conduit le public à rester indifférent à la présence de ces personnalités ?

Pendant la période franquiste, la présence du Caudillo au stade révèle un changement de paradigme politique. Il ne s’agit plus d’assister à une rencontre comme le faisait Niceto Alcalà Zamora. La présence du chef de l’État espagnol est désormais le prolongement du pouvoir d’une dictature militaire, avec une mise en scène visant à produire la figure d’un chef charismatique et exemplaire. Le 20 juin 1943, la finale du campeonato de España qui a lieu au Stadium Metropolitano entre l’Atlético Bilbao et le Real Madrid est suivie attentivement par Franco, avec son épouse. Lorsqu’il arrive au stade, le dictateur est ovationné par le public aux cris de « Franco ! Franco ! Franco ! », ce qui est interprété comme la manifestation « d’un soutien et d’une affection au chef de l’État »86. Le Caudillo parfait sa mise en scène en tant que chef et guide de la nation en prolongeant la tradition inaugurée par Niceto Alcalà Zamora pendant la période républicaine, qui fait notamment la une de Gol !, la remise du trophée au capitaine du club vainqueur de la finale, l’Atlético Bilbao87. Franco assiste aussi aux matchs de l’équipe d’Espagne. Avec son épouse, c’est depuis la même place de la tribune présidentielle du Stadium Metropolitano qu’il suit Espagne-Irlande. La presse rend compte avec précision des faits et gestes du dictateur et des réactions du public, similaires à celles observées pendant la finale du campeonato de España trois ans plus tôt :

L’arrivée de S.E. le Généralissime Franco, accompagné de son épouse, est accueillie avec beaucoup d’enthousiasme et met la foule en ébullition. Des acclamations et des salves d’applaudissements retentissent en son honneur. Le chef de l’État prend place dans la tribune présidentielle [...]88.

Franco affiche son rôle de chef. Il salue la foule en s’efforçant de développer l’image d’une personnalité tutélaire rassemblant le peuple. Le Caudillo est au centre de l’attention. Il est placé au centre de la tribune présidentielle, derrière le drapeau de la Phalange. Figure majeure de l’événement, Franco bénéficie, selon le journaliste de Mundo Deportivo, des « meilleures ovations et [des] applaudissements les plus chaleureux89 ». Son pouvoir est conforté par un signe de respect rapporté par les journalistes qui assistent à la scène. Après que les capitaines des deux équipes ont échangé un fanion et un bouquet de fleurs, le capitaine de l’équipe d’Espagne, Ipiña, offre la composition florale donnée par le capitaine irlandais à l’épouse du généralissime90. Même si nous ne disposons pas de preuve documentaire, nous pouvons supposer que ce geste a été encouragé par la fédération espagnole de football. Le journaliste rapportant les faits précise également l’identité des personnalités qui entourent Franco, preuve que ce n’est pas seulement la figure du chef qui est mise en scène mais aussi le sommet de la pyramide de la dictature franquiste, composé de militaires. Il y a notamment le dirigeant de la Délégation nationale des Sports, José Moscardó, les ministres de la Justice, des Affaires étrangères, de l’Intérieur, le directeur général de la sécurité et le ministre d’Irlande en Espagne91.

Figure n° 4. Franco salue la foule depuis la tribune présidentielle du Stadium Metropolitano lors du match Espagne-Irlande, 23 juin 1946.

Crédit : Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Fonds Gerardo Contreras, Signatura 134533.

Conclusion

L’étude de la construction et des usages politiques des stades du Metropolitano et de Chamartín atteste de la diffusion du football comme spectacle sportif. L’édification de ces deux stades permet d’accueillir un plus grand nombre de spectateurs, et des rencontres footballistiques prestigieuses. Dans le cadre des matchs de l’équipe nationale espagnole, les deux stades madrilènes sont systématiquement remplis. Le football est un spectacle sportif populaire peu coûteux qui reste accessible à l’ensemble de la population. Les deux stades réunissent une foule qui exprime des émotions exacerbées qui marquent les journalistes, notamment étrangers. Ces écrins participent à la formation de la réputation du public espagnol, qualifié d’émotif et de passionné. Enfin, ces deux stades sont utilisés par le pouvoir politique. Ils s’avèrent être à la fois un lieu de réunion des élites politiques, de réunions informelles diplomatiques et un lieu de mise en scène du pouvoir par lequel le chef de l’État profite de l’acclamation du public pour consolider son autorité. Ces deux stades sont alors des lieux publics et populaires où, par leur capacité d’accueil et ce qui se déroule dans les tribunes, se produisent des événements, à la fois sportif et politique92. Qu’il s’agisse du président de la République espagnole dans les années 1930 ou du Caudillo pendant les années 1940, la simple présence du pouvoir, « attachée à se mettre en scène pour affermir sa légitimité93 », transforme une rencontre de football en une manifestation à connotation politique dont la presse se fait amplement l’écho.