Les maisons et les bâtiments ne peuvent être remplis que de la vie des personnes et des événements qui s’y sont déroulés, et l’histoire des murs serait brève si l’on ne racontait que la façon dont ils ont été construits. L’histoire du Népstadion est avant tout l’histoire de personnes et d’événements, de passion et d’exaltation1.

C’est par ces mots que deux personnalités reconnues du monde sportif hongrois, le journaliste László Lukács et le commentateur radio György Szepesi, ont célébré le 20e anniversaire du Népstadion, le grand stade de la capitale hongroise. Des mots qui soulignent son importance identitaire et sociale et, plus généralement, le rôle qu’il a joué dans l’histoire du pays, comme catalyseur des émotions collectives – tragiques ou heureuses – vécues par les spectateurs depuis son inauguration en 1953. Une histoire qui ne peut cependant pas être totalement dissociée des événements du football européen. La construction de stades a souvent été liée à la volonté de la Hongrie de se porter candidate à l’organisation d’une grande compétition, des Jeux olympiques du début du xxe siècle aux récentes compétitions de l’UEFA. Cette contribution vise à donner un aperçu de l’histoire du Népstadion, en soulignant sa conception difficile entre les périodes des Habsbourg et de l’entre-deux-guerres, sa construction pendant les premières années du régime communiste, et la lente dégradation de la structure, démolie en 2017 pour faire place à la « Puskás Aréna », symbole d’une supposée splendeur retrouvée du football hongrois.

Une capitale de stades

La force avec laquelle le football s’est enraciné en Hongrie est particulièrement évidente lorsqu’on observe le développement des installations dédiées au jeu et la rapidité avec laquelle elles se sont répandues. Bien que le football ne soit arrivé dans le pays qu’au milieu de l’année 1897 (à l’exception d’un petit match amical de démonstration), la nouvelle discipline a immédiatement trouvé un terrain fertile parmi les associations de gymnastique de la capitale, obtenant un espace sur le terrain de Csömöri út, une installation construite pour les compétitions sportives du Millénaire2 de 1896 et entièrement rénovée en 18973.

En quelques années, la popularité du jeu a explosé : l’activité liée au football a incité certains clubs, déjà structurés en clubs multisports, à se doter de petits terrains privés où ils pouvaient accueillir quelques centaines de spectateurs. On trouve des exemples de ce type dans toute la capitale au début du xxe siècle : le Ferencváros TC a construit la première installation à Soroksári út, tandis que le Magyar Atlétikai Club, l’une des plus anciennes associations sportives, a élu domicile sur l’île Marguerite. Il ne s’agissait pas seulement d’un phénomène de centre-ville : Újpest, Törekvés et III. Kerület TVE s’implantent dans leurs quartiers respectifs sur de petits terrains. L’émulation, la rivalité et la structuration d’un championnat autour de Budapest encouragent les clubs à créer leurs propres installations. En 1912, on relève dans la capitale magyare une douzaine de stades propriétés des clubs d’une capacité de quelques milliers de spectateurs, parmi lesquels les enceintes des deux clubs les plus importants de l’époque, le Ferencváros TC et le MTK, qui se distinguent par leur capacité. Dans l’ordre chronologique, c’est le club vert-blanc qui prend l’initiative. En 1910, il parvient à obtenir la concession d’un terrain devant Népliget, le grand parc du sud de la capitale, près d’Üllői út, et en 1911, l’équipe inaugure un équipement de 20 000 spectateurs4. Il est rapidement apparu que l’investissement en valait la peine : compte tenu de la capacité double de l’installation « nationale » de Csömöri út, les équipes étaient disposées à payer un loyer aux dirigeants de Ferencváros et, peu après, la MTK ouvre une deuxième installation d’une capacité similaire (25 000 spectateurs), dans le quartier voisin de Hungária körüt5.

Le pays est alors en pleine période du Boldog Békeidők, l’« heureux temps de paix », et la classe dirigeante de la ville voit également dans le sport un moyen de récupérer son rôle au sein de la monarchie des Habsbourg. L’idée d’accueillir les Jeux olympiques à Budapest (en pensant d’abord à 1916, puis à 1920) incite les autorités de la capitale à songer de la construction d’un grand « stade national » près du château de Buda, sur la Vérmező. Mais, dès 1913, les planificateurs se divisent sur le choix du site : Alfred Hajós, l’une des figures les plus importantes du monde du sport, propose la construction d’un grand complexe Art nouveau près de l’ancien hippodrome de la capitale, qui contiendrait non seulement un stade et un vélodrome, mais aussi une piscine olympique et une académie d’éducation physique6. La Première Guerre mondiale a raison du projet d’organiser les Jeux olympiques à Budapest et, une fois le conflit terminé, le pays est confronté à une situation économique et politique extrêmement difficile en raison du traité de paix de Trianon, qui l’a privé des deux tiers de son territoire7.

Les équipements sportifs en Hongrie, tout compte fait, pouvaient néanmoins être considérée comme assez nombreux – du moins dans la capitale – et l’idée d’accueillir les Jeux rejaillit peu après la fin des hostilités. Différents projets sont examinés, désireux d’installer une grande enceinte polyvalente à différents endroits de la ville, de la Vérmező à l’ancien hippodrome, en passant par les îles de la capitale, notamment celles du nord de la ville, moins fréquentées et où il était plus facile de trouver des terrains disponibles pour des projets de grandes dimensions8. Dans une certaine mesure, les organisations sportives hongroises ont également commencé à réunir les fonds nécessaires à l’investissement. Au cours de l’été 1925, la naissance de la ligue professionnelle de football a conduit à la création d’un système fiscal permettant de réserver des ressources pour financer les délégations olympiques et la construction d’un grand stade national9. Cependant, alors que les projets s’accumulaient, entre plans de création de zones sportives uniques et plans plus modestes de construction d’une seule grande arène, ils ne débouchent sur aucune réalisation concrète10. La paix de 1920 avait privé le royaume de la plupart de ses ressources économiques et ses caisses étaient pratiquement vides11. Toutefois, les réalisations immobilières perdurent dans le domaine du football. Le ballon rond est resté très populaire et les installations ont été développées à l’initiative du secteur privé. Les stades d’Üllői út et de Hungária körüt, qui ont été agrandis pour accueillir 25 000 spectateurs, en sont des exemples, tandis qu’à Megyeri út, dans le nord de la ville, un nouveau stade a été construit par Újpest, le troisième acteur du football hongrois, et ce alors que d’autres villes du pays se dotaient elles aussi d’installations aux dimensions plus modestes12.

La situation économique déjà critique est encore aggravée par la crise de 1929. Les pouvoirs politiques, déjà peu enclins à se lancer, sont contraints de réduire les fonds alloués au sport en général. En 1932, la délégation olympique hongroise ne put participer aux Jeux de Los Angeles que grâce à la contribution financière des émigrés hongrois aux États-Unis13. L’absence d’un véritable projet de construction sportive au niveau national relègue le niveau des installations footballistiques magyares d’une position d’avant-garde à une position moyennement basse dans le contexte européen. Juste avant la Première Guerre mondiale, le pays avait une moyenne exceptionnelle de spectateurs dans les stades, et dans les années 1930, il s’est retrouvé – fait plus unique que rare – avec une moyenne plus basse que dans le contexte d’avant-guerre14. Cet effondrement s’explique également par le fait que les installations étaient inadéquates et que des accidents pouvaient se produire. Le 8 mai 1932, la forte affluence occasionnée et la vente de faux billets lors du match Hongrie-Italie à Hungária út provoque à l’ouverture des portes une émeute qui est mal contenue par la police. Commentant le match, qui s’est terminé sur un score de 1 à 1, la presse italienne souligne l’inadéquation du stade hongrois et de la pelouse, déclarant que « les Azzurri ont depuis longtemps oublié de telles antiquités15 ». Le dynamisme des infrastructures privées a sans doute joué un rôle dans ce contexte, qui a fait passer au second plan l’urgence d’un stade national. Cependant, une autre explication possible a été avancée par l’historien Miklós Zeidler : c’est l’élite politique hongroise elle-même, traumatisée par l’impact de la Première Guerre mondiale et de la République des conseils, qui s’est montrée réticente à construire un stade qui aurait favorisé des rassemblements spontanés de dizaines de milliers de personnes16. En ce sens, la multiplication des projets de nouveaux stades entre 1933 et 1935, qui coïncide avec l’ascension politique de Gyula Gömbös, est tout à fait significative. Au cours de cette période, l’idée d’une grande installation polyvalente près de la colline de Géllert, au cœur de la capitale, a fortement émergé, tandis qu’en 1934, un concours annoncé par l’Office national des sports a enregistré la candidature de huit projets différents17. Toutefois, même à cette époque, les projets ne sont restés que dans les cartons car Gömbös souhaitait investir davantage dans le sport de masse que dans les seules infrastructures sportives18. En tout état de cause, la mort du dirigeant en 1936 a empêché la concrétisation d’une impulsion en faveur de la construction d’un stade.

Au début des années 1940, à l’exception de quelques grandes installations, comme la salle de sport de Budapest, la construction d’enceintes sportives modernes était donc au point mort. En février 1944, alors que la situation politique hongroise est compromise par la Seconde Guerre mondiale, de nouveaux projets sont présentés et le projet d’une grande installation près de la colline de Géllert est finalement retenu19. Un projet qui n’a aucune chance d’aboutir : à la fin de l’année, la ville est encerclée par l’Armée rouge.

Le stade du peuple

On recommence à parler de la construction d’un grand stade national peu après la fin du conflit, mais, une fois encore, uniquement sur le papier. Alors qu’Alfréd Hajós avait proposé de commencer immédiatement la construction du stade, la commission nationale des sports, composée de représentants des partis antifascistes, a repoussé tout engagement20. Le dossier est réouvert, en urgence, le 4 mai 1947, après le match entre l’Autriche et la Hongrie au stade Üllői út, qui frôle la tragédie. Le poids de la foule nombreuse entraîne l’effondrement d’une partie des tribunes et 250 personnes sont blessées21. S’il n’y eut pas de morts à déplorer, cette manifestation de la désorganisation du pays suscita tout de même l’embarras. L’inadéquation du site entraîna également l’annulation du match entre l’Italie et la Hongrie B prévu une semaine plus tard, ce qui alimenta les rumeurs selon lesquelles les pays d’Europe de l’Est n’étaient pas disposés à rencontrer les pays occidentaux sur le terrain de sport22. Le parti communiste hongrois profite de l’affaire pour souligner le manque d’attention portée au sport par les autres formations politiques. Dans un éditorial du Népsport, Ferenc Hidas, secrétaire du bureau des sports du parti communiste, parle d’un « signal d’alarme tragique », tout en précisant qu’il est déjà en train d’être corrigé grâce à l’activisme du parti. Dans le plan économique triennal, pour la première fois, affirme Hidas, la proposition de construire un grand équipement, un Népstadion, s’est concrétisée23. Peu importe si le plan triennal prévoit en réalité la construction de centaines de terrains populaires dans tout le pays24, plutôt qu’une seule grande installation. Après mai 1947, il était absolument nécessaire d’assurer au pays que le chantier serait bientôt ouvert. Au départ, en effet, on avait promis l’ouverture de deux chantiers différents. D’une part, une enceinte de taille moyenne d’environ 50 000 places, qui devait être construite sur les anciens terrains de l’hippodrome de Budapest et baptisée Centenaris parce qu’il avait été lancé l’année du centenaire de la révolution de 1848. Et un second, véritablement national, dans la banlieue nord de la capitale, à Aranyhegy, sur la base d’un ancien projet d’Alfréd Hajós. À l’été 1947, il ne reste plus rien de la seconde idée : les difficultés logistiques et la logique même des déplacements urbains découragent une installation à la périphérie de la capitale, au profit du projet d’un stade unique sur le terrain de l’ancien hippodrome25. Au cours de l’été 1948, l’union des partis socialiste et communiste aboutit à la création du parti des travailleurs, dont le programme prévoit la construction d’un stade national. Celui-ci doit devenir un « symbole de paix, d’unité sociale26 ». Le parti des travailleurs, qui prône l’adoption d’un nouvel esprit dans le sport socialiste du pays, organisé autour des syndicats et d’un mouvement sportif de masse inspiré du GTO soviétique27, est le premier à se lancer dans la construction d’un stade national. Le chantier est officiellement ouvert le 13 juillet 1948, inauguré par le président de l’Office national des sports Gyula Hegyi, qui annonce que la démocratie populaire réalisera ce que la Hongrie de Horthy n’a jamais pu faire28. Le projet initial prévoyait un stade d’environ 70 000 places, sur un modèle rappelant celui conçu par Le Corbusier et jamais réalisé à Paris, avec une longue rampe d’accès et un grand virage qui ne se développait que sur trois côtés, sur un modèle rappelant le théâtre grec29. Le premier objectif possible, la construction d’une partie de l’installation de 40 000 places avant l’été 1949, pour le Festival mondial de la jeunesse, s’est également avéré irréaliste. Après la tenue des réunions internationales dans les locaux de Megyeri út, Ernő Gerő, l’un de membres les plus importants du parti communiste, en décembre 1949, explique au Parlement son souhait d’achever les travaux d’ici 195230.

Toujours dans une petite brochure de 1973, à l’apogée du régime de Kádárista, on célèbre l’ouverture du chantier à la participation de « hordes de volontaires enthousiastes qui voulaient participer à la construction du stade ». Mais la réalité était tout autre. En 1950, il est apparu que le ciment n’était pas de qualité suffisante, que la main-d’œuvre était médiocre et que les vols sur le chantier étaient fréquents31. Pour tenter de combler le manque de main-d’œuvre, le gouvernement a fait appel, à partir d’avril 1951, à des brigades de volontaires, enrôlant ainsi des athlètes et des civils pendant les jours fériés pour contribuer à la construction de l’usine32. Il s’agissait d’une stratégie assez courante, ancrée dans une rhétorique du volontariat répandue en Europe de l’Est et dans les mouvements procommunistes d’Europe de l’Ouest.

La réponse à l’appel a été plutôt positive : en peu de temps, environ 5 000 volontaires rejoignent les ouvriers, sans totalement répondre aux attentes du régime33. Des stars du sport hongrois ont ainsi été invitées à se présenter sur le chantier, afin de stimuler l’esprit d’émulation : la stratégie porte alors ses fruits et, en peu de temps, le nombre de travailleurs volontaires a doublé 34. Le recrutement est aussi stimulé par les émoluments accordés aux champions du travail : en février 1952, 75 travailleurs du chantier ont été reconnus comme stakhanovistes35. Malgré ces renforts, l’ouverture a dû être reportée et bon nombre d’ambitieux travaux de transport urbain qui auraient accompagné la nouvelle installation ont dû être abandonnés. En tout cas, elle arriva à temps pour que la candidature de Budapest à l’organisation des Jeux olympiques de 1960 soit officialisée. Un rêve récurrent mais destiné à le rester : la concurrence de Rome et du nouveau stade des Cent Mille s’avère trop forte pour la capitale hongroise, aidée en cela par la candidature encombrante de Lausanne36.

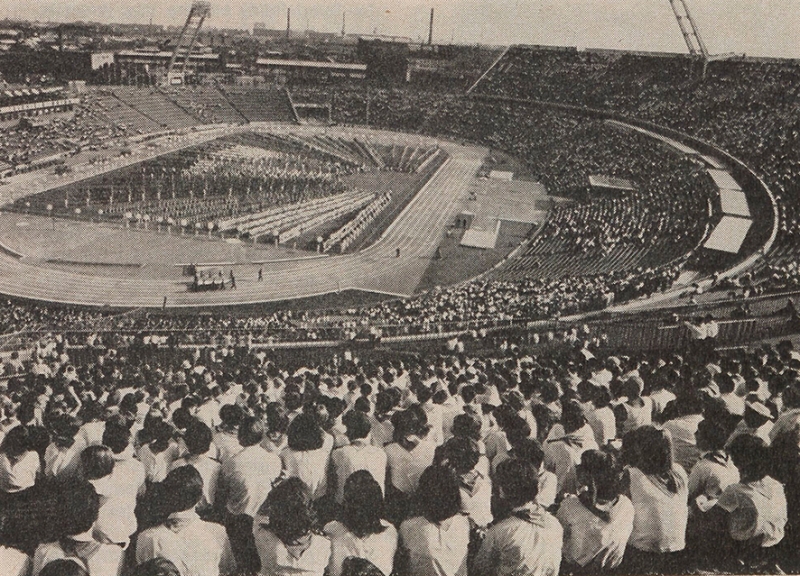

Figure n° 1. Le Népstadion de Budapest pendant le match Hongrie-Angleterre (7-1) 23 mai 1954.

Crédit : Fortepan/Martin Kornél.

Le stade n’en est pas moins inauguré le 20 août 1953, à l’occasion du « Jour de la Constitution », qui avait remplacé le jour férié de la Saint Étienne. Les 80 000 spectateurs qui se sont pressés dans le stade ont pu assister à un grand défilé d’athlètes, à des compétitions de gymnastique et d’athlétisme, ainsi qu’à un match de football entre Honvéd, la meilleure équipe du pays, et le Spartak Moscou37. La présence d’une équipe soviétique était un grand honneur, sans commune mesure avec d’autres exemples similaires à l’époque : les grandes enceintes inaugurées en 1953 à Bucarest (23 août) et en 1955 à Varsovie (Dziesięciolecia) ne l’ont pas été par une équipe soviétique, mais par le Festival de la jeunesse et des étudiants. C’était impossible pour Budapest – le pays avait déjà accueilli l’événement en 1949 – et les dirigeants hongrois souhaitaient vivement qu’une équipe soviétique participe à l’inauguration, ce qui valait reconnaissance implicite du haut niveau des footballeurs magyars38. Depuis lors, le stade a été associé aux événements sportifs les plus importants du pays. Du championnat du monde de basket-ball en 1955 aux grandes manifestations d’athlétisme, en passant par l’éclatante victoire contre l’Angleterre 7-1 en mai 1954, ou contre le Brésil 3-0 en mars 1986. Mais le Népstadion est devenu plus qu’un théâtre de rêves sportifs, s’inscrivant dans l’histoire plus générale du pays. En 1981, c’est dans le stade que fut signée la pacification entre Ferenc Puskás, capitaine de l’Aranycsapat, et la Hongrie de János Kádár, avec un match de célébration disputé 25 ans après le dernier joué par la formation, tandis qu’en 1986 était organisé le premier concert de Queen au sein du bloc de l’Est, démonstration d’ouverture à d’autres démocraties populaires.

Figure n° 2. Festival de jeunesse au Népstadion en 1966.

Crédit : Gallica/Sport et Plein-Air, 1er novembre 1966.

Les stades dans la Hongrie contemporaine

Le Népstadion est devenu la Ferenc Puskás Aréna en 2002, à l’occasion de la rénovation du stade et du 75e anniversaire du joueur hongrois, d’après un projet du ministre de la Jeunesse et des Sports de l’époque, Tamás Deutsch39. Le changement de nom a eu lieu dans une phase particulièrement complexe pour le football hongrois : la chute du régime communiste a entraîné une perte de compétitivité dans la seconde moitié des années 1990, tant au niveau national qu’au niveau des clubs, avec des équipes désormais sponsorisées par des entreprises étrangères telles que Samsung (Vác), Parmalat (Székesfehérvár) ou Kordax (Csepel). Sans compter que la fédération était engluée dans des scandales, conduisant même à une suspension gouvernementale de son autonomie. Il était donc nécessaire de redorer le blason du football hongrois, à la fois par une action décisive – promise par le Premier ministre Viktor Orbán40 – et sur le plan symbolique. Les installations de Vasas, MTK et Kispest-Honvéd ont donc été baptisées du nom de grands noms du football hongrois (Rudolf Illovszky, Nándor Hidegkuti et Sándor Bozsik respectivement), réaffirmant ainsi le lien entre les splendeurs du passé et la Hongrie d’aujourd’hui. De même, une stratégie plus large à l’égard des pays étrangers a été esquissée, afin que le pays revienne au premier plan sur la carte du football continental, peut-être en accueillant une compétition majeure. Puskás était « la figure la plus connue et la meilleure image du pays à l’étranger41 ». Le stade a été rebaptisé au moment où la candidature hongroise à l’organisation de l’Euro 2008 a été officialisée (elle a ensuite été attribuée à l’Autriche et à la Suisse42). Un nouveau nom célébré par un match amical d’une grande valeur symbolique : Hongrie-Espagne, les deux patries du capitaine du Aranycsapat, le « onze d’or ». La mort du joueur en novembre 2006 a également eu des répercussions. Dans un pays en crise économique, avec une classe dirigeante socialiste complètement délégitimée par les fuites d’écoutes téléphoniques et les fréquents affrontements de rue, ses obsèques ont constitué un moment de commémoration et d’union nationale. C’est du stade Ferenc Puskás qu’est parti le cortège qui a accompagné le cercueil jusqu’à la basilique Saint-Étienne, où se sont déroulées les funérailles nationales, retransmises en direct à la télévision. Entre-temps, les projets de rénovation du stade se sont faits plus insistants. Dès 2008, des rumeurs bruissent et font état d’un réaménagement de l’enceinte, notamment parce que la qualification de Debrecen pour la Ligue des champions 2009-2010 avait mis en évidence l’inadéquation du stade avec le contexte européen.

Figure n° 3. Le Népstadion dans son environnement urbain à la fin de l’ère communiste (1987).

Crédit : Fortepan/Záray Péter.

Après 2010 et la victoire électorale de Viktor Orbán, les investissements dans le pays ont augmenté de manière exponentielle, ce qui a conduit à une série d’inaugurations en 2014. La construction est l’un des domaines privilégiés par le gouvernement Orbán pour développer l’économie et attribuer des contrats d’État à des consortiums liés au parti43. En avril de la même année, après avoir été reconfirmé au poste de Premier ministre, Orbán a offert un foyer au club qu’il avait fondé 7 ans plus tôt, la Ferenc Puskás Akádemia, qui avait commencé comme la formation44 de jeunes de Videoton, une équipe de Székesfehérvár, avant de prendre son indépendance. La « Pancho Aréna », située dans le petit village de Felcsút, ville natale d’Orbán, est devenue un cas d’espèce car, en plus d’être une installation architecturalement très appréciée, elle avait une capacité (4 000 spectateurs) presque deux fois supérieure à la population du village. Au même moment, le gouvernement inaugure le nouveau stade de Debrecen, l’une des formations les plus prestigieuses de l’époque et dont le maire, Lajos Kósa, est une figure très importante au sein du Fidesz. Dans son discours d’inauguration, le Premier ministre hongrois a souligné comment, avec de telles constructions, le gouvernement entendait rendre sa grandeur au pays, le plaçait au niveau européen et réaffirmait le début d’une nouvelle ère pour le sport hongrois45. De même, les nouvelles installations du Ferencváros TC et du MTK et Mezőkövesd, dans le nord-est de la Hongrie, ont été inaugurées entre 2015 et 2016. Les nouvelles installations ont, dans la plupart des cas, conservé leur nom précédent, à une exception notable : le « Groupama Aréna » du Ferencváros TC. L’enceinte, qui portait auparavant le nom de grand champion hongrois Flórián Albert, a pris le nom du groupe d’assurance français après 2014 grâce à un généreux contrat de sponsoring, ce qui représente le premier cas de ce genre dans le pays 46. Cette évolution ne plaît pas à tous les supporters. Dans le cas du MTK, les supporters ont exprimé leur mécontentement contre l’allure du nouveau stade, particulièrement moderne mais particulière, sans courbes derrière les buts47. Cela n’a pas empêché la construction d’autres enceintes. Entre 2017 et 2019, les installations de Székesfehérvár et Miskolc ont également été reconstruites, ainsi que Honvéd et Vasas dans la capitale.

Figure n° 4. La nouvelle Puskas Arena qui a accueilli des matchs de l’Euro 2020.

Crédit : Lorenzo Venuti.

Épilogue : du Népstadion à la Puskás Aréna

À ce stade, cependant, il était nécessaire de relever la barre en construisant une nouvelle installation à grande échelle. En 2013, la Fédération hongroise de football a officialisé sa candidature à l’organisation d’une partie du championnat d’Europe itinérant en 2020, en promettant la construction d’un nouveau stade de 65 000 places pour la compétition. Un an plus tard, la candidature a été acceptée par l’UEFA, ce qui a nécessité la construction du nouveau stade à la place du Népstadion, un lieu pourtant historique et mémoriel.

Lors de l’inauguration du nouveau musée Puskás le 25 novembre 2024, Viktor Orbán lui-même a expliqué pourquoi il était si important de le démolir :

Comme symbole monumental de la disgrâce du football hongrois, il nous restait l’arène inachevée. Le football hongrois nous a offert de merveilleuses expériences pendant longtemps, mais chaque fois que nous regardions le Népstadion, nous nous rappelions à quel point nous pouvions être plus grands. Depuis mon enfance, je me suis toujours demandé comment un bâtiment aussi délabré et inachevé pouvait se trouver ici, et je me suis dit qu’il serait bien [...] de le terminer, de construire enfin le stade national, le domicile de l’équipe nationale hongroise de football, d’une manière et selon des normes dignes de sa place dans l’histoire du football48.

En 2017, l’équipement a donc été démoli pour laisser place à la nouvelle « Puskás Aréna », inaugurée en 2019 par un match contre l’Uruguay. Pari réussi. Depuis lors, non seulement la Hongrie a accueilli des matchs de l’Euro, les exploitant d’ailleurs pour revendiquer une meilleure gestion de la pandémie de COVID-1949, mais elle a d’abord obtenu le droit d’accueillir les finales de la Ligue des champions féminine (2019), de l’UEFA Europa League (2023) et le droit d’accueillir la future finale de la Ligue des champions en 2026. Bref, une politique de construction de stades sans scrupule qui, pourtant, avec les bons résultats au niveau des équipes nationales, et globalement au niveau des clubs, a donné de la force à la prétention de Viktor Orbán d’avoir replacé la Hongrie sur la carte du football continental50.