Le nom du Parc des Princes est aujourd’hui associé à celui du Paris-Saint-Germain et au football. De même, renvoie-t-il à l’œuvre innovante en son temps (1972) de l’architecte français Roger Taillibert. Pourtant, le stade actuel est la troisième version d’une enceinte dont l’existence a commencé en 1897. Les princes du Parc furent d’abord les cyclistes dans une enceinte conçue comme un vélodrome à l’air libre. Mais le besoin de pelouse pour accueillir rugbymen et footballeurs fait entrer ces derniers au Parc des Princes. Surtout, l’essor du football comme sport-spectacle à la fin de la Première Guerre mondiale inverse l’ordre des priorités. Certes, le Parc des Princes accueille toujours des compétitions de cyclisme sur piste et l’arrivée de la dernière étape du Tour de France mais, à partir des années 1930, le football y installe durablement ses quartiers. La rénovation nécessaire de l’édifice achevée en avril 1932, donne naissance au second Parc des Princes, toujours un stade vélodrome qui peut dorénavant accueillir 40 000 spectateurs dont 26 000 assis. C’est le 9 octobre 1932 que son terrain de football est officiellement inauguré lors d’un match opposant le Red Star Olympique au triple champion d’Espagne, l’Athletic Club Bilbao.

Ce match ouvre une nouvelle ère pour la pratique du football et son développement dans l’Ouest sportif parisien1. Si le statut du ballon rond en France est alors concurrencé par le cyclisme et le rugby, le début des années 1920, puis l’entre-deux-guerres sont marqués par un développement, certes mesuré, de la pratique du football notamment au sein des classes populaires2. En Europe, de nombreux stades à grande capacité sont construits : Wembley à Londres (1923), le Littoriale à Bologne (1927), le Prater à Vienne (1931), le Berta à Florence et le Mussolini à Turin (1932 et 1933) sont autant d’enceintes qui s’inscrivent dans le paysage urbain et accueillent des matchs de football. En France, les années 1930 sont marquées par la construction d’au moins trois stades pouvant accueillir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs : le Parc des Princes donc, les stades-vélodromes de Bordeaux et Marseille 3, alors que le stade Yves-du-Manoir de Colombes avait été édifier pour les Jeux olympiques de 1924.

Dans cet ensemble, le second Parc des Princes aurait pu ne jamais voir le jour. Un projet d’extension et de rénovation du Conseil de Paris voit le jour en 1919 mais il demeure un serpent de mer durant dix années. L’enceinte souffrait en effet d’un vieillissement certain et nécessitait d’être rénovée, améliorée et surtout réaménagée. Dans un premier temps, il n’en fut donc rien. En cause, la fin du bail de location du premier vélodrome et le plan d’aménagement de l’ancienne enceinte de Thiers. Deux solutions étaient alors possibles : la conservation ou, tout simplement, la destruction du vélodrome. Dans l’attente du verdict, les propriétaires du site, les dirigeants de la société du Parc des Princes et du quotidien L’Auto Henri Desgrange et Victor Goddet, se trouvent dans l’impossibilité de mener de quelconques travaux de rénovation alors qu’ils doivent faire face à la concurrence d’autres édifices comme le vélodrome Buffalo construit et inauguré à Montrouge en 1922. Dans un premier temps, ils parviennent tout de même à conserver l’usage du Parc. Après maints débats au sein du Conseil de Paris, un accord est trouvé entre les partis pour la reconduction du bail de location du Parc des Princes pour les quarante années suivantes, contre une redevance de 4 % sur les recettes produites par l’édifice4. Le déblocage de la situation permet de poursuivre une stratégie de développement autour d’un projet sportif et commercial. Surtout, la rénovation de 1931-1932, impose le Parc des Princes comme the place to be en matière de football à Paris.

Même s’il accueille des matchs d’équipes professionnelles, la nouvelle enceinte s’insère dans un espace marqué par la densité des équipements sportifs aux confins d’un arrondissement bourgeois de Paris (XVIe) et d’une ville pour partie industrielle et ouvrière (Boulogne-Billancourt). Très bien desservi par les transports en commun, le nouveau Parc des Princes concurrence vite le stade de Colombes plus vaste mais plus éloigné où jouent le Racing Club de Paris et l’équipe de France. D’autant que la société concessionnaire du stade (L’Auto) met en place une stratégie commerciale efficace pour faire du Parc des Princes la place-forte du football parisien.

Le football au Parc des Princes et dans son quartier : un outsider ?

Avant 1932 et sa rénovation, la pratique du football, bien que moyennement représentée, s’est déjà inscrite dans le paysage du Parc des Princes. À première vue, sa présence n’est pourtant pas évidente. Si cette arène est connue pour ses nombreuses courses cyclistes et l’arrivée du Tour de France, un premier match de football a été disputé dès 18975. Tourné principalement vers le cyclisme et le rugby, le stade connaît pourtant aussi l’organisation de quelques rencontres de football d’importance. En 1919, on y joue la finale de la Coupe de France. En 1931, quelque temps avant le lancement des travaux de rénovation, l’enceinte accueille la finale de l’éphémère compétition de la Coupe Sochaux, précédant le lancement du championnat professionnel de football de la saison 1932-19336. Des matchs amateurs y sont aussi disputés, couplés à une poignée de rencontres de l’équipe de France de football. Ont été également organisés, dès la fin des années 1910, sous le patronage de l’Union des Arbitres de la Ligue parisienne de football association (LPFA), des entraînements de football association à destination de la jeunesse7.

La pelouse du Parc des Princes n’est pas le seul espace sportif où l’on joue au football. Dans les années 1920, trois terrains de football sont recensés autour de cet espace : un terrain annexe au stade Jean-Bouin, un terrain au vélodrome du Parc des Princes, bien qu’utilisé majoritairement pour des rencontres de rugby et un terrain sommaire, aménagé par les ouvriers des usines proches de Boulogne-Billancourt. Au milieu des années 1930, tout change. Le football s’impose largement et devient omniprésent. En effet, l’aménagement de cet espace urbain, alors en pleine mutation, accorde une grande place aux stades et terrains de sport, dont le football.

Figure n° 1. Vue aérienne du quartier de la porte de Saint-Cloud dans les années 1930.

1. annexe du stade Jean-Bouin, 2. stade Jean-Bouin, 3. vélodrome du Parc des Princes, 4. stade du Foyer Athlétique du XVIe, 5. stade Paul Doumer, 6. stade municipal de la ville de Boulogne-Billancourt.

Crédit : IGN.

Dans la seconde partie des années 1930, six terrains sont en mesure d’accueillir des rencontres de football, à des niveaux de compétition variables : le terrain principal du stade Jean-Bouin ainsi que son annexe, le stade du Parc des Princes, le stade du Foyer Athlétique du XVIe, le stade Paul Doumer (rasé en 1937 pour la construction du stade Pierre-de-Coubertin) et le stade municipal de Boulogne-Billancourt. Un peu plus loin, sur l’île Saint-Germain, un complexe sportif comprenant un terrain de football est également édifié pour les licenciés du Club Olympique de Billancourt de l’usine Renault8. Tous les différents niveaux du football y sont représentés. Équipes amateures, corporatives ou professionnelles sont actives dans cette zone et ont l’usage de ces terrains. Néanmoins, malgré leur multiplication, c’est au sein du nouveau Parc des Princes que le football s’impose au plus haut niveau grâce à sa rénovation.

Le nouveau Parc : entre rénovation et aménagements

Depuis les années 1920, des voix se sont élevées pour réclamer la rénovation du vélodrome du Parc. Le journal Football évoque même un « incommode Parc des Princes9 ». L’équipement sportif, considéré comme très peu esthétique, disgracieux, voire dangereux pour les spectateurs, a besoin d’un réel réagencement et d’une rénovation10. Les travaux, commencés après l’arrivée du 25e Tour de France, fin juillet 1931, s’achèvent en avril 1932. Le stade, par sa rénovation et ses codes esthétiques, s’insère dans le paysage urbain de son quartier. Construit en béton armé, ses extérieurs sont réalisés de manière à lui donner un aspect symétrique. L’intérieur est quant à lui tourné davantage vers l’efficacité que vers l’esthétique. Les deux tribunes couvertes, qui reposent sur une multitude de piliers, ne relèvent pas, comme peuvent l’être celles du stade de Lescure à Bordeaux ou de Gerland à Lyon, de l’Art déco. Elles ne rendent pas non plus compte des progrès de l’utilisation du béton armé comme l’illustre au même moment le toit autoportant de la tribune du stade Berta de Florence11.

En parallèle, l’investissement dans l’installation de projecteurs, au printemps 1933, permet l’organisation de rencontres nocturnes12. Le nouveau Parc des Princes profite également d’aménagements réalisés pour son desserrement et le transport du public qui se rend au stade, ce qui semble, pour une partie de la presse, l’opposer au stade de Colombes, souffrant de son éloignement de l’hypercentre de la capitale13. En effet, le développement du métro est un atout indéniable pour le développement de l’espace sportif des Portes d’Auteuil et de Saint-Cloud puisque deux lignes permettent d’accéder au Parc des Princes depuis Paris (aujourd’hui lignes 9 et 10). Sans compter, qu’à partir de février 1934, est prolongée la ligne 9, permettant de relier la Porte de Saint-Cloud et le Pont-de-Sèvres à Boulogne-Billancourt, la première ligne de métro à relier Paris et la banlieue. Ajoutons à cela huit lignes de bus qui desservent la zone sportive de Saint-Cloud et Auteuil, censées remplacer le tramway qui est supprimé progressivement depuis le début des années 1930 14. En parallèle, le développement de la voiture permet aussi à une part du public de venir plus aisément assister aux rencontres sportives, dans un quartier où l’utilisation de l’automobile est plus commune que dans d’autres arrondissements parisiens. Le stade du Parc des Princes, bien desservi, va également tirer profit de l’ensemble de ces aménagements afin de faciliter et fluidifier la venue d’un public important.

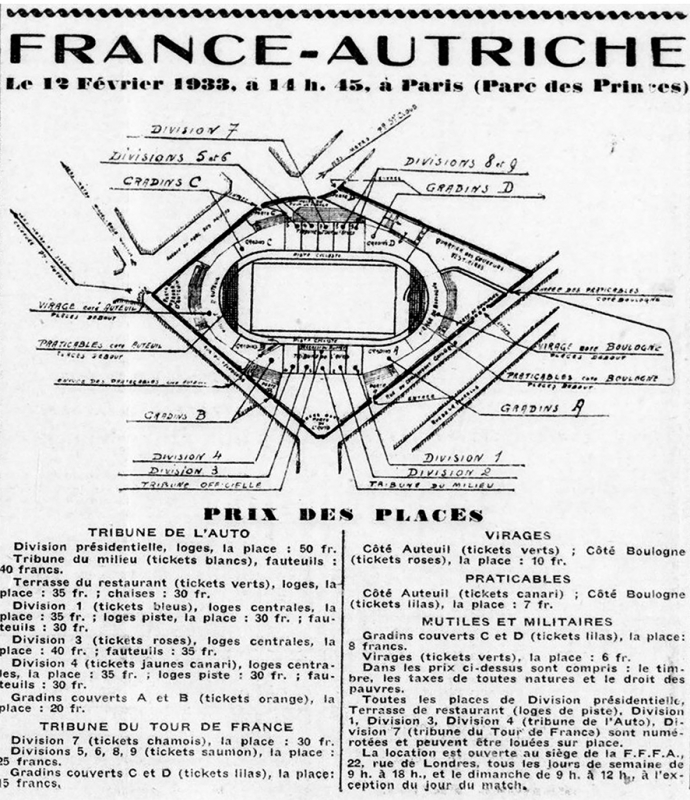

La configuration d’ensemble de l’édifice ne fait pas exception aux dispositions classiques des autres stades. La division sociale est d’une certaine manière respectée15. Présenté dans le Journal L’Auto du 16 mars 1932, il s’organise de la manière suivante : deux tribunes centrales se font face, la tribune officielle L’Auto et la tribune Tour de France, qui rappellent les origines et les usages vélocipédiques du lieu. Leurs configurations offrent aux spectateurs une vue d’ensemble du terrain, tout en étant assis et surtout protégés en cas d’intempérie. À l’inverse, les tribunes Auteuil et Boulogne, situées derrière chaque extrémité du terrain, regroupent les virages, les populaires ainsi que les praticables dans lesquels l’ensemble des spectateurs sont debout. Soulignons qu’aujourd’hui encore, ces deux dernières tribunes portent ces dénominations qui constituent, d’une certaine manière, une part de l’identité historique du stade.

Figure n° 2. Vue d’ensemble du nouveau Parc des Princes (1932).

On voit les deux tribunes couvertes et assises, se faisant face, ainsi que les deux virages, les praticables et les populaires.

Crédit : Agence Mondial MON/Gallica.

Figure n° 3. Plan du nouveau Parc des Princes (Football, 2 février 1933).

Légende : Plan et prix des billets du nouveau Parc des Princes lors de la rencontre internationale France-Autriche (1-2) du 12 février 1933.

Crédit : Gallica/BNF.

Grâce aux travaux de rénovation, le Parc des Princes renforce son attractivité. Les grands évènements sportifs qui y sont organisés bénéficient du nouveau média en vogue dans les années 1930 et qui révolutionne la façon de vivre le sport : la radio. Le premier évènement sportif bénéficiant de cette couverture avait été le match de boxe opposant Georges Carpentier à Marcel Nilles, au vélodrome de Buffalo à Montrouge, le 6 mai 192316. Dès lors, les retransmissions radiophoniques se développent, en direct ou en différé : Jeux olympiques de 1924, Tour de France, Coupe de France de football ou encore Coupe du monde 1938 vont trouver un écho sur les ondes TSF. Pour cette dernière compétition, la direction du Parc des Princes veut faciliter la diffusion des rencontres17. La direction de l’enceinte, consciente du développement grandissant de la radio, adapte le stade à son usage en faisant réaliser les aménagements nécessaires pour placer au meilleur endroit les différents microphones : les diffuseurs ont dès lors la possibilité d’installer leurs micros au niveau de la tribune officielle, ce qui améliore la retransmission. Ainsi, tout en permettant aux reporters de disposer de la meilleure vue sur le terrain, ce dispositif permet indirectement à l’auditeur d’entendre l’ambiance du stade et d’être immergé dans la rencontre, ressentant également les émotions du terrain, même à distance18.

Tableau 1 : Nombre de matchs de rugby recensés au Parc des Princes dans l’entre-deux-guerres.19

Une place croissante pour le football au Parc des Princes

Dès son inauguration, la presse générale et sportive ne tarit pas d’éloges sur le nouveau Parc des Princes. Ainsi, le Miroir des Sports le décrit comme « transformé en stade moderne20 ». L’hebdomadaire Match célèbre le « beau stade du Parc des Princes, maintenant remarquablement conçu pour le jeu du football21 ». De fait, la direction axe désormais principalement sa programmation autour de deux sports : le cyclisme et le football. La première partie de saison, de septembre à fin avril, privilégie l’utilisation du terrain de football considéré comme un sport d’hiver. À l’inverse, d’avril à septembre, l’enceinte retrouve son utilisation d’origine avec la saison de cyclisme et l’ouverture de sa piste. Le rugby, l’athlétisme ou encore le hockey, complètent de temps à autre la programmation sportive. L’autorisation du professionnalisme, à partir de l’ouverture de la saison 1932-1933, fait du ballon rond un élément central au sein du nouvel édifice, et s’insère dans un contexte d’intensification du calendrier des matchs dans l’hexagone. Le lancement du championnat de France professionnel permet également aux équipes venues de province de rencontrer régulièrement les clubs parisiens. Le stade du Parc des Princes tourne désormais le dos aux rencontres et aux équipes restées dans le giron amateur.

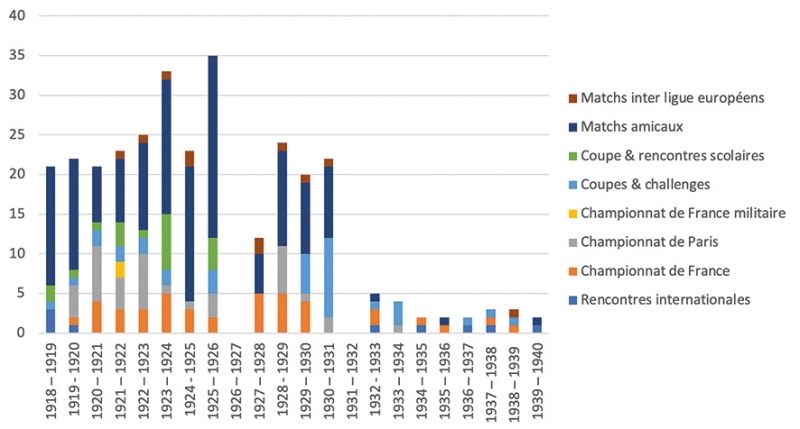

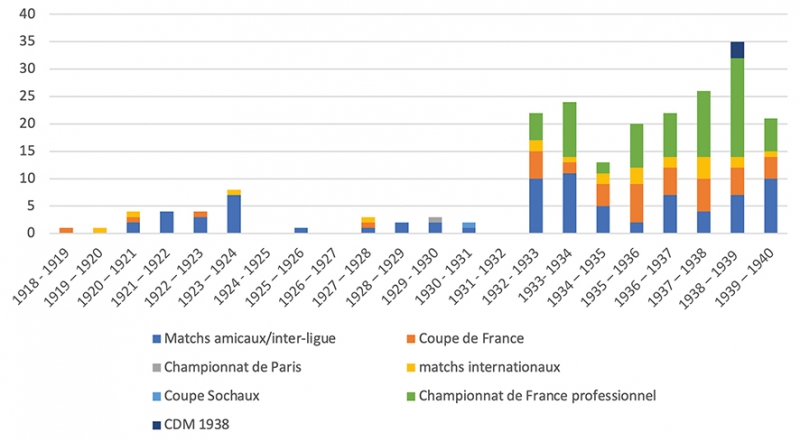

Tableau 2 : Nombre de matchs de football recensés au Parc des Princes dans l’entre-deux-guerres.

En France, la popularisation du football s’inscrit dans un contexte de crise traversée par le rugby, depuis le début des années 192022. Le Parc des Princes offre une bonne illustration de ce changement. Les tableaux 1 et 2 ci-dessus sont révélateurs de la place que prend le football au Parc à partir de sa réouverture en 1932. Des chiffres qui montrent à quel point cette pratique sportive est devenue centrale à Auteuil. Si une baisse de 42 % des matchs de football est constatée lors de la saison 1934-1935 (14 rencontres), par rapport à la saison 1932-1933 (24 rencontres), elle est due à l’installation d’une nouvelle pelouse et à son entretien, avant que le nombre de parties jouées ne reparte à nouveau à la hausse. En effet, une augmentation de 57 % des rencontres est perceptible lors de la saison 1936-1937 (22 recensés). Sur la saison 1938-1939, trente-cinq matchs de football sont recensés, soit une augmentation de 59 %. Elle n’est stoppée qu’en mai 1940 à la suite de l’invasion allemande et du début de la Seconde Guerre mondiale. Dans le même temps, l’organisation des rencontres nationales et internationales, dont les spectateurs parisiens apprécient la programmation régulière, permet à cette arène sportive d’attirer un large public. Autre élément intéressant : les matchs de l’équipe de France de football. Le graphique ci-dessous permet, après le recensement de tous les matchs de l’équipe de France entre 1905 et 1975, de donner une certaine idée de la place progressive que prend cette enceinte dans le football23.

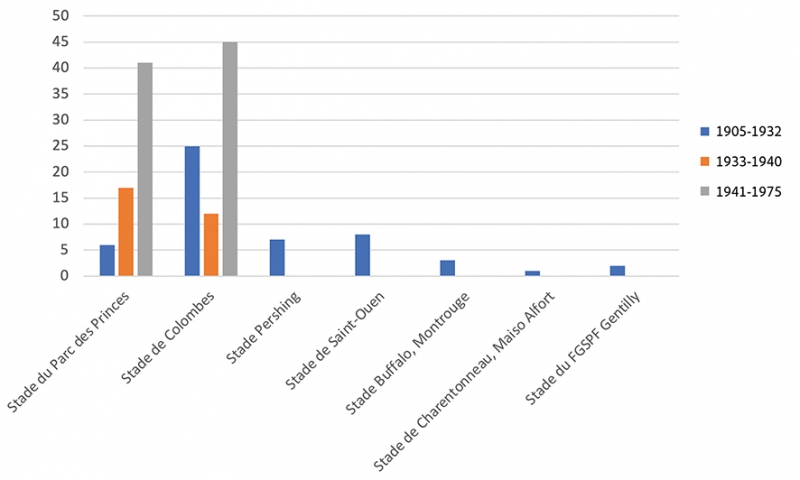

Tableau 3 : Localisation des matchs de l’équipe de France de football joués en région parisienne entre 1905 et 1975.

Si, sur la période comprise en 1905 et 1975, le stade de Colombes accueille le plus grand nombre de matchs de l’équipe de France, l’organisation des matchs de football de l’équipe de France au Parc des Princes est en hausse constante. À noter que la recension des rencontres des équipes nationales disputées à Colombes et au Parc révèle que les rencontres organisées contre les grandes nations du football de l’époque sont plutôt jouées en banlieue (Italie, Angleterre, Tchécoslovaquie24…). En effet, dans l’entre-deux-guerres, un seul France-Angleterre est organisé au Parc contre cinq à Colombes. Ce dernier demeure le stade de l’équipe de France, bien que le Parc des Princes tende à prendre une place toujours plus grande au fil du temps. Toutefois, si le Parc des Princes accueille une part majeure de grands matchs et adopte une stratégie active sur leur programmation, le stade Yves-du-Manoir de Colombes, dont la capacité d’affluence reste bien supérieure à celle du Parc (20 000 places de plus), demeure l’arène des finales et des évènements internationaux de premier plan. Les finales de Coupe de France, majoritairement sont ainsi disputées à Colombes25 ainsi que celle de la Coupe du monde 1938.

Quant aux équipes de clubs ayant joué au Parc, elles sont particulièrement nombreuses. Les sources montrent qu’il n’y a pourtant pas de phénomène d’identification avec un club en particulier. Cette enceinte sportive étant privée, elle n’a pas pour vocation à être la propriété d’une équipe. On ne peut véritablement parler de club résident. Ainsi, le Racing Club de Paris se partage pour ses matchs à domicile entre trois stades parisiens : Buffalo, Colombes et le Parc des Princes26. Si la formation ciel et blanc joue un nombre important de ses rencontres au Parc, il n’en demeure pas moins que « l’âme du club » réside à Colombes, bien que l’ambiance soit plus « chaude » au Parc, comme l’affirment en 1938 deux des vedettes du Racing, Fred Aston et Raoul Diagne : « Colombes c’était un peu notre maison, mais le mieux pour l’ambiance c’était le Parc des Princes27. »

La stratégie commerciale et économique du Parc des Princes

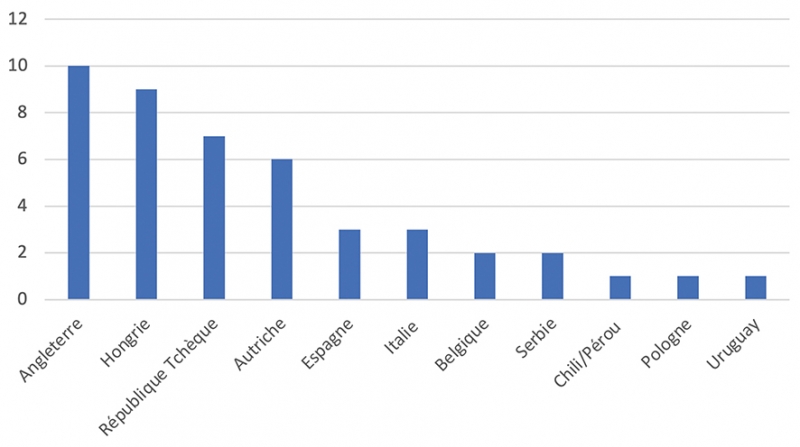

L’enceinte, appartenant à la société anonyme privée du Vélodrome du Parc des Princes, est gérée comme une entreprise commerciale par son directeur Henri Desgrange. La presse joue par conséquent un rôle prépondérant dans l’organisation de rencontres sportives qui bénéficient de la popularisation constante de la pratique du football en France et de la vocation commerciale du stade. Il s’agit en créant l’évènement, d’attirer un vaste public. Au Parc, sont notamment organisées de nombreuses rencontres à caractère européen voire même mondial, très appréciées du public parisien. Ainsi, chaque année, sous le patronage de l’Auto et de Match l’Intran se déroule les matchs Paris-Prague, Paris-Vienne ou encore Paris-Budapest28. De même, dans les années 1930, des sélections Chili-Pérou et de Montevideo sont passées par le Parc de Princes lors de tournées européennes. Le tableau 4, qui recense les différentes équipes et sélections étrangères venues jouées dans l’enceinte du Parc entre 1932 et 1939, semble suggérer que la direction du Parc des Princes privilégie les têtes d’affiche du football européen, c’est-à-dire les équipes anglaises, d’Europe centrale et latines.

Tableau 4 : Nombre de rencontres jouées au Parc des Princes par des équipes étrangères, hors sélections.

La stratégie commerciale du Parc des Princes se mesure également par une politique de mise en réseau de plusieurs enceintes sportives parisiennes. Ainsi, est mis en place un partenariat avec le Vélodrome d’hiver ou Vel’d’Hiv ou encore avec le stade Jean Bouin29. En 1936, un billet acheté pour un match de football accorde à l’acquéreur une réduction de 50 % pour une compétition organisée au Vel’d’Hiv30. Comme pour toute enseigne commerciale, le but est d’attirer et de fidéliser un public. Outre ces offres, le prix des places de chaque rencontre est fixé par la FFFA. Plusieurs opérations de tarif-réduit sont proposées. Les exemples montrent une tarification spéciale et régulière à destination des scolaires qui permet aux enfants d’assister à quelques matchs de Coupe de France, au tarif de 2 francs la place, en virage alors qu’à plein tarif les billets coûtent de 8 et 10 francs31. Ces opérations à tarif réduit permettent au jeune public d’assister à une rencontre de football et aussi de remplir le stade. À cela s’ajoutent également les tarifications préférentielles sur les billets réservés aux militaires en tenue et aux mutilés de guerre, nombreux après la Première Guerre mondiale. D’après les données tarifaires relayées par le journal L’Auto, ces tarifs réduits s’appliquent en général sur les tribunes secondes, les praticables, les virages ainsi que sur une ou deux divisions de la tribune couverte Tour de France. Ainsi, une réduction comprise, en moyenne, entre 33 % et 50 % du prix du billet est appliquée32. Par exemple, lors du match de Coupe de France entre le Racing et Sochaux, en avril 1936, le prix d’entrée en division C et D de la tribune Tour de France est fixé à 10 francs au lieu de 15 et 5 francs, au lieu de 8, en virages33.

Tableau 5 : exemples de tarification spécialement accordée aux militaires et aux mutilés de guerres sur un exemple de quatre rencontres recensées et de la Coupe du monde 1938.

| Rencontres | Dates | Tarifications spéciales accordées |

| France-Autriche (Football, 2 février 1933) | 12 février 1933 |

|

| Paris-Vienne (L’Auto, 27 Mars 1935) | 31 mars 1935 |

|

| Coupe de France : Sochaux-Racing (L’Auto, 4 avril 1936) | 4 avril 1936 |

|

| RC Paris-Sélection de Pologne (L’Auto, 12 mars 1937) | 26 avril 1937 |

|

| Finale Coupe de France 1938 (L’Auto, 8 avril 1938) | 8 mai 1938 |

|

| Billets Coupe du monde 1938 (L’Auto, 10 mai 1938) |

4 juin 1938 9 juin 1938 16 juin 1938 |

|

Autre offre commerciale développée autour de l’enceinte : le cinéma. Le Parc, tire avantage, bien entendu, de la puissance du journal L’Auto. La médiatisation et les avancées technologiques, à l’image des retransmissions radios déjà évoquées plus haut, doivent renforcer l’attractivité du spectacle sportif donné dans l’édifice. Le journal L’Auto possède à Paris un cinéma. Pour ceux qui n’ont pu assister aux rencontres, notamment internationales, possibilité leur est donnée de revoir le match, les jours suivants, sur grand écran. L’idée est de faire vivre, ou revivre, l’expérience du stade au public. Le cadre, l’ambiance ou encore le jeu sont des éléments que doivent ressentir ceux qui n’étaient pas au stade. De façon assumée, l’objectif de ces rediffusions est de donner envie aux spectateurs de se déplacer au stade34.

La place du supportérisme

Si le football s’est imposé au cours du temps comme un sport de premier rang au Parc des Princes, il semble pertinent d’interroger la place des spectateurs et du supportérisme au sein de cette enceinte. La question de l’affluence est évidemment centrale. L’analyse photographique des rencontres de football suggère que, si les rencontres à caractère international ou européen se jouent, la plupart du temps, à guichets fermés, l’affluence aux autres matchs comme le championnat de France ou la Coupe de France est plus irrégulière. Il n’est néanmoins pas rare, lors de grandes rencontres, que des resquilleurs tentent de pénétrer dans l’enceinte obligeant parfois la Garde républicaine à intervenir afin de disperser la foule n’ayant pu entrer. Mieux encore, lors de certaines rencontres, il a pu arriver que des spectateurs montent sur les toits, fenêtres et balcons des immeubles en construction jouxtant le stade afin de pouvoir assister aux matchs35.

Figure n° 4. France-Autriche (1-2), 12 février 1933, une rencontre à guichet-fermé.

Le succès des grandes rencontres disputées au Parc des Princes est tel que des resquilleurs n’hésitent pas à monter dans les immeubles en construction, derrière le stade.

Crédit : Rol/Gallica.

L’engouement est parfois tel qu’il oblige la préfecture de Police de Paris à sommer la direction du Parc des Princes de prendre des mesures de sécurité, en établissant des clôtures plus solides, comme à la suite d’un autre France-Autriche, le 24 janvier 1937, en raison d’un public jugé « extrêmement nombreux et impatient36 ». Le supportérisme parisien est cependant particulier. Hormis le Red Star avec le stade Bauer, aucune autre équipe parisienne, de premier rang, ne dispose d’un stade lui étant propre et destiné à chacun de ses matchs. Pour les supporters, ces changements réguliers n’aident en rien leur structuration et ne leur permettent pas de développer une identité propre à un lieu auquel ils peuvent se rattacher37. Pour preuve, le Racing, qui alterne ses rencontres entre le stade de Colombes et le Parc des Princes, met en place un système d’abonnement ne comptant que pour les matchs de championnat et les matchs amicaux, chiffré à 150 francs qu’il est possible de retirer au sein des permanences du club, dans les deux enceintes38. Toutefois, si l’on rapporte ce prix au nombre de match du Racing par saison, cette offre reste intéressante d’un point de vue financier.

Dans le même temps, des partenariats avec les compagnies de chemin de fer sont mis en place pour le déplacement des supporters provinciaux. Quelques exemples illustrent cette pratique. En avril 1935, l’une des demi-finales de la Coupe de France oppose le Stade Rennais et le SC Fives. Le club Fivois organise alors un déplacement en partenariat avec la Compagnie du Nord. Des trains spéciaux sont affrétés pour acheminer dans la capitale les supporters nordistes. Même chose pour les rencontres internationales. Par exemple, à l’occasion du match France-Hollande du 12 janvier 1936, un système d’autobus et de trains spéciaux est mis en place entre Paris et Amsterdam afin de permettre aux supporters hollandais de faire le déplacement et d’assister à la rencontre malgré les kilomètres séparant les deux pays39. Des mises en réseaux entre stades, clubs et institutions sont organisées afin d’acheminer les supporters au sein des stades. Autre exemple avec la finale de la Coupe de France 1938, opposant au Parc des Princes l’Olympique de Marseille et le Football Club de Metz. Pour l’occasion, des trains spéciaux avec une réduction à hauteur de 60 % sur le billet de train est appliquée pour les amateurs de football venant du nord de l’Hexagone40. Cette même année, la France organise la Coupe du monde. Bien que cette compétition n’ait pas eu le soutien des pouvoirs publics, elle participe, d’une certaine manière, à une organisation commerciale et économique qui se met en place autour du football et plus particulièrement des enceintes prônant le sport-spectacle. Pour l’évènement, des agences de voyages ont la possibilité de bénéficier de tickets pour organiser des déplacements41. Le Parc s’insère ainsi dans un réseau permettant de développer une offre et une économie autour du football et ainsi d’attirer un certain public, venant parfois de très loin.

Conclusion

Si le nouveau Parc des Princes de 1932 n’a pas perdu sa vocation première de vélodrome et de lieu emblématique et historique de la « Petite Reine », il est indéniable que la place prise par le football prise dans cet espace est croissante et participe de manière claire au développement de la zone sportive de l’Ouest parisien. La pratique du football y devient donc centrale et prend la suite de la saison cycliste, entre les mois de septembre et fin avril. Par une programmation quasi constante, le stade du Parc des Princes profite de la médiatisation grandissante du football et de sa structuration commerciale et professionnelle. L’enceinte capte une grande partie des rencontres de football organisées à Paris, toutes compétitions confondues. Néanmoins, si sa montée en puissance est indéniable et indiscutable, il n’en demeure pas moins qu’il reste, au niveau national, dans l’ombre du stade de Colombes.

Depuis, le stade du Parc des Princes n’a cessé de grandir. Détruit puis reconstruit dans sa forme encore actuelle en 1972 par l’architecte Roger Taillibert, qui porte alors sa capacité d’affluence à 45 000 spectateurs, il devient l’antre du nouveau Paris-Saint-Germain. Le déclin progressif de Colombes lui permet également de devenir le stade national français, jusqu’à l’organisation de la Coupe du monde 1998 et l’inauguration du nouveau Stade de France, à Saint-Denis. Par ailleurs, les dernières tergiversations récentes entre la Ville de Paris, propriétaire de l’édifice, et les actuels propriétaires du Paris Saint-Germain, sur la question de l’agrandissement du Parc des Princes, montrent que l’histoire footballistique, architecturale et urbaine de cet édifice est encore loin d’être terminée.