Lorsqu’en octobre 1962 eut lieu le quatrième match amical d’après-guerre entre les Bleus et la Mannschaft ouest-allemande au Neckarstadion de Stuttgart, l’accent fut mis avant tout sur la démonstration de l’amitié franco-allemande – y compris dans le sport et le football – en amont d’un protocole de coopération bilatérale qui se profilait déjà à l’horizon (le futur traité de l’Élysée1). Toutefois, le journaliste Erich Brodbeck profita également de cette occasion pour attirer l’attention sur ce qu’il considérait comme une grave lacune dans le stade et à Stuttgart, « ville sportive » :

Dans le football international, la plupart des matchs internationaux ne se jouent plus que le mercredi. Cela ne changera pas avec l’introduction de la Bundesliga, car à l’étranger, il n’y a pratiquement plus que les mercredis qui sont prévus pour ces matchs internationaux. Il y a maintenant deux possibilités : soit ne plus organiser de matchs internationaux [à Stuttgart], soit les faire disputer sous les projecteurs. […] Le président de la Fédération allemande de football, le docteur Gösmann, a clairement déclaré devant les journalistes sportifs à Hambourg qu’une installation d’éclairage devait être l’une des exigences pour l’appartenance à la Bundesliga. Il n’est donc pas question d’une disposition facultative. L’éclairage est une obligation. Je le souligne encore une fois clairement ici, afin que personne ne puisse dire ensuite, parmi les gens qui sont toujours contre, qu’ils ne le savaient pas. […] L’essentiel, c’est que nous obtiendrons l’installation des projecteurs dans le stade

Des débats comparables sur la mise en place de systèmes d’éclairage eurent lieu à cette époque non seulement en République fédérale d’Allemagne (RFA), mais aussi ailleurs en Europe. Bien que presque toute étude sur un club ou un stade de football mentionne la construction d’un système d’éclairage, les historiens et historiennes du sport ne se sont pas encore véritablement penchés sur l’histoire de la lumière artificielle dans les stades du football européen de haut niveau. Néanmoins, cet article – focalisé sur quelques considérations élémentaires concernant cette même histoire du football en nocturne – peut s’appuyer sur quelques travaux, rédigés entre autres par des géographes du sport2, des spécialistes de l’Europe de l’Est3 et des journalistes4.

Dans ce qui suit, l’accent est donc mis sur quelques réflexions sur l’histoire du football en nocturne dans l’après-guerre. L’analyse s’articule autour de deux hypothèses : premièrement, l’éclairage des stades a été un laboratoire d’expérimentation à la croisée du sport, de l’industrie et de la technique, avec – comme nous le verrons – une nette prépondérance des aspects économiques. Deuxièmement, l’histoire du football en nocturne peut être écrite comme une histoire de concurrence (transnationale), tant entre les entreprises qu’entre les clubs et les villes. Pour cette analyse, l’article s’appuie principalement sur des exemples et sources issus d’un projet de thèse intitulé « Le stade et ses espaces – Une histoire culturelle comparée des stades en France et en République fédérale d’Allemagne des années 1950 aux années 1980 », qui porte notamment sur les stades de Kaiserslautern, Reims, Mönchengladbach et Saint-Étienne5.

« Nous sommes convaincus que le football en nocturne a un brillant avenir6. » – Des années décisives pour l’éclairage des stades de football

Le tout premier match de football en nocturne aurait eu lieu le 14 octobre 1878 à Bramall Lane, le stade de Sheffield United7, mais peut-être même avant. D’autres sports, comme le baseball aux États-Unis8, ont également vu l’organisation de matchs en nocturne à cette époque. La Fédération anglaise de football (FA) a interdit les matchs sous les projecteurs en août 1930 et ne les a officiellement autorisés qu’en 1956 ; les matchs amicaux ont probablement eu lieu au crépuscule dès le début des années 1950. Arsenal, par exemple, a installé des pylônes à Highbury dès 19519. Outre l’Angleterre, qui peut être considérée comme « berceau du football en nocturne » malgré une interdiction de plus de 25 ans, les Pays-Bas ont joué un rôle de pionnier grâce à l’entreprise Philips basée à Eindhoven.

Dans l’Hexagone, selon Le Monde, un match amical entre le Racing Club de Paris et La Gantoise en mai 1948 au stade Buffalo fut « le premier match en nocturne10 ». En 1951, le Parc des Princes fut l’un des premiers grands stades français à se doter d’une telle installation, sous la lumière de laquelle l’équipe tricolore disputa son premier match officiel en nocturne contre la Suède le 26 mars 1952. Parmi les spectateurs, le peintre Nicolas de Staël qui, ébloui par le jeu des couleurs rehaussé par la lumière des projecteurs, entama ensuite une série de tableaux dédiés au football11. En tout cas, pour la France comme pour son voisin allemand, il est fort probable que des matchs aient déjà eu lieu sous des projecteurs durant l’entre-deux-guerres. Pour l’Allemagne, on a longtemps supposé que le premier match sous lumière artificielle avait eu lieu fin décembre 1949 au stade Heinz-Steyer de Dresde, à l’occasion des adieux du joueur international Richard Hofmann. Entre-temps, des preuves ont pourtant été apportées qu’un match entre l’équipe nationale turque et une sélection de la Fédération de football d’Allemagne du Nord avait déjà été éclairé par des projecteurs au vélodrome de Hanovre en 192612.

Les années 1950 et 1960 ont toutefois été décisives pour la généralisation de l’éclairage dans les stades du football – pour presque tous les pays européens – et c’est donc sur ces années que se focalise le présent article. Ceci est également confirmé par les quatre études de cas : le stade Auguste-Delaune à Reims est doté d’une installation Philips en 1954. À Kaiserslautern, la société spécialisée Richard Ott de Wiesbaden construit un équipement d’éclairage en 1963. Le stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne est l’un des derniers stades de la division nationale à recevoir, en 1965, des pylônes mis en place par l’entreprise Ott. En 1966, Philips met en place l’installation de Mönchengladbach, après la montée du Borussia en Bundesliga un an plus tôt. Il est à noter que le développement a commencé plus tôt en France qu’en RFA. Outre-Rhin, c’est plutôt la première moitié des années 1960 – liée au lancement de la Bundesliga en 196313 – qui peut être considérée comme décisive, alors qu’en France, à quelques exceptions près, c’est plutôt le milieu des années 195014. Mais cela ne doit pas occulter le fait qu’en République fédérale, en 1957 par exemple, il existait déjà 17 équipements d’éclairage pour le football d’élite ouest-allemand15.

Figure n° 1. Un pylône d’éclairage dans le stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne en 1975.

Crédit : Archives municipales de Saint-Étienne, 2 FI ICONO 450).

Par ailleurs, des compétitions spécifiques ont joué un rôle clé dans la diffusion et la généralisation de l’éclairage dans les stades du football européen. C’est par exemple à l’initiative de Ludwig Mohler, président des Offenbacher Kickers, que la Coupe allemande de football en nocturne a vu le jour en RFA. Huit clubs s’y affrontaient en mai et juin en matchs aller-retour16. Bien qu’après la première édition, les Offenbacher Kickers aient prévu d’élargir la compétition pour en faire une véritable ligue de football en nocturne, avant-poste d’une future Bundesliga17, les organisateurs ont mis fin à cette coupe après sa deuxième édition en 1958 en raison du manque d’affluence. Dans le pays voisin, la Coupe Drago devint à partir de 1955 « un véritable support d’expérimentation pour le développement des rencontres à la lumière artificielle, afin d’en étudier précisément les tenants et les aboutissants dans une compétition officielle18 ». De même, la Coupe latine (1949-1957)19 peut être considérée comme une compétition disputée sous lumière artificielle.

En Angleterre, fut disputée entre 1955 et 1960 la Southern Professional Floodlit Cup, qui devint plus tard la Football League Cup ; aux Pays-Bas, en 1972-1973, la Kunstlichtcompetitie entre six équipes20. Ces différentes initiatives nationales ont rapidement débouché sur la proposition anglaise de créer une « ligue européenne de football en nocturne ». Cependant, les représentants de différentes fédérations européennes rejetèrent finalement cette idée. Le secrétaire général de la FA, Stanley Rous, déclara qu’« après avoir examiné en détail une douzaine de propositions pour une compétition internationale de clubs sous la lumière artificielle […], nous sommes arrivés à la conclusion qu’il n’est pas conseillé de créer une nouvelle compétition en plus de celles qui existent déjà21 ». En effet, la véritable compétition du football en nocturne, avec ses « nuits magiques22 », était et restait la Coupe des clubs champions européens, organisée à partir de 1955.

Parallèlement à ces évolutions, des débats ont continué à être tenus dans les années 1950 et 1960 sur le bien-fondé et la nécessité réelle des systèmes d’éclairage dans le football de haut niveau, et notamment sur leur généralisation pour les rencontres officielles. Les défenseurs de l’idée mettaient en avant la flexibilité temporelle au sein de la semaine sportive23, la possibilité pour les clubs de générer des revenus supplémentaires, les perspectives de diffusion de matchs en nocturne à la télévision (en couleur)24, la concurrence entre les villes pour acquérir du prestige et obtenir le titre de ville la plus sportive25, la nécessité de réagir à « l’évolution des conditions de vie, de travail et de logement dans les villes26 », sans oublier l’attrait particulier et l’intensité accrue des matchs disputés en nocturne. En revanche, les opposants critiquaient surtout le manque de standardisation et d’uniformisation des installations, l’influence de la lumière artificielle sur le déroulement du jeu et l’inégalité entre les clubs qui en résultait27, les coûts élevés de construction et d’entretien ainsi que la vulnérabilité de l’équipement technique. Enfin, les experts craignaient pour la sécurité et la santé des joueurs, des spectateurs et des arbitres28.

Ces arguments sont tous entremêlés et ne peuvent pas toujours être distingués de manière nette. Deux aspects semblent toutefois saillants : la dimension financière et l’enjeu de l’uniformisation. En ce qui concerne le premier, l’éclairage des terrains est devenu un instrument de lutte contre la crise (financière) des « longues années 1960 », qui touchait presque tout le football européen de haut niveau29. Un nouveau type d’activité consistant à remplir le stade pendant la semaine avec des matchs amicaux contre des adversaires « exotiques30 » est apparu et s’est développé. Cela ne doit cependant pas faire oublier les difficultés rencontrées par les clubs et les villes pour réunir les fonds nécessaires à la construction des installations d’éclairage. Pour ce qui est du deuxième aspect, on peut constater que l’appel à la standardisation était lié aux efforts constants de contrôle de la part des fédérations. Celles-ci imposaient des directives précises pour l’utilisation de l’éclairage, insistaient sur la régularité parfaite et l’homologation des installations électriques, sur l’autorisation et la surveillance stricte des matchs en nocturne31. Le nettoyage, un contrôle technique régulier, la préparation à la gestion des pannes soudaines pendant les matchs en nocturne et surtout les exigences minimales en matière d’intensité lumineuse de l’équipement jouaient un rôle central. La définition et l’adaptation permanente de l’éclairement lumineux (en lux) sont devenues le moteur du développement des systèmes d’éclairage et ont été donc décisives aussi bien pour le sport que pour les entreprises.

« Le combat de David contre Goliath » – L’industrie électrotechnique et la concurrence (transnationale) pour la construction de systèmes d’éclairage

Dans la deuxième partie de cet article, nous aborderons la perspective de l’industrie et la féroce concurrence qui a opposé les entreprises du secteur. Outre la discussion sur la puissance d’éclairage nécessaire et l’utilisation des sources de lumière appropriées, qui allaient des lampes à incandescence classiques aux lampes à xénon utilisées pour la première fois en 1962 au Rosenaustadion d’Augsbourg, en passant par les lampes à ballon fluorescent utilisées surtout en France32, les experts – entreprises, ingénieurs, institutions spécialisées dans l’éclairage, architectes, etc. – ont débattu du meilleur emplacement des pylônes.

En effet, il existait différentes possibilités d’installer des projecteurs dans un (grand) stade. En particulier, la solution des quatre pylônes aux quatre coins d’un stade s’opposait à l’installation de sources de lumière sur les toits des tribunes. Alors que la première solution fut le mode d’installation préféré des années 1950 et 1960, la seconde n’était initialement applicable qu’aux grands stades rénovés, car les toits des tribunes devaient avoir une hauteur minimale de 18 mètres et une stabilité suffisante. Ce n’est qu’à partir des années 1970 que l’installation de projecteurs sur les toits des tribunes s’est peu à peu imposée. Au début, il existait également une autre solution, qui n’était cependant utilisée que dans des cas exceptionnels : construire plusieurs mâts pas trop hauts parallèlement au terrain33. Pour des raisons esthétiques, il était également possible – en application d’un brevet suisse – de construire des pylônes escamotables pendant la période sans matchs en nocturne34. Ce procédé a par exemple été utilisé au stade Adolphe-Chéron de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).

De plus, au début des années 1960, la société Richard Ott de Wiesbaden a pu proposer une innovation technique. Au lieu des systèmes à quatre pylônes, Ott déposa des brevets pour un système à seulement deux pylônes, qui seraient aussi puissants que l’éclairage classique, mais qui permettraient aux clubs et aux municipalités de réaliser des économies considérables grâce à la suppression de deux pylônes – un poste de dépenses important lors de la construction d’un équipement d’éclairage. En avril 1966, l’inauguration de la « première construction à deux pylônes du monde35 » a eu lieu au stade de la Gurzelen à Bienne en Suisse. Deux ans plus tard, en 1968, le stade Bieberer Berg à Offenbach-sur-le-Main a également été doté d’une telle installation. Comme seul Ott possédait les brevets nécessaires, la concurrence tenta par tous les moyens de mettre en avant les inconvénients de ce système, en particulier des effets d’ombre défavorables36.

Dès la seconde moitié des années 1950, une concurrence internationale acharnée opposait des entreprises de renommée mondiale telles que Siemens, Philips ou AEG(-Telefunken) à l’entreprise spécialisée Ott de Wiesbaden – et ce, au-delà de la question du nombre de pylônes. Bien que Philips et Siemens aient tenté de convaincre la société Ott de rejoindre leurs entreprises respectives dans le secteur de l’éclairage, le « David des entreprises37 » a réussi à rester indépendant et à s’imposer comme la dernière des petites entreprises dans ce domaine38. Son fondateur, Richard Alfons Ott (1921-2012), était arrivé à Wiesbaden à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il avait été « dénazifié39 » et s’était fait remarquer comme cofondateur de la section locale du parti libéral-conservateur allemand CDU à Wiesbaden. Dans un premier temps, le « dieu de l’éclairage des premières années »40 fit enregistrer dans la capitale du Land de Hesse un commerce de gros d’articles électrotechniques en tant qu’activité commerciale, qu’il a ensuite transformé successivement en une entreprise spécialisée dans le domaine des systèmes d’éclairage pour le sport. À la fin des années 1960, l’entreprise avait fait construire plus de 220 installations dans 18 pays41, dans des stades « d’Accra au Koweït42 ».

Figure n° 2. Une publicité de la société Richard A. Ott en 1963.

Crédit : Archives fédérales de Coblence, B 157/6618).

L’une des raisons pour lesquelles les clubs et/ou les villes ont opté pour un système Ott était le prix généralement plus bas que l’entreprise de Wiesbaden pouvait offrir en comparaison avec les global players. Ces derniers faisaient de leur côté la promotion d’une qualité supérieure de leurs installations. Parallèlement, on observe également un travail d’influence des entreprises en question, généralement dissimulé au grand public. Ce lobbying est visible, par exemple, dans le cadre de la procédure de sélection de la société Ott par la ville de Saint-Étienne pour la mise en place de l’éclairage du stade Geoffroy-Guichard.

Alors que certains dans la ville se demandaient encore s’il ne fallait pas plutôt confier la construction du système d’éclairage à une société française plutôt qu’à une entreprise allemande43, Walter Nicolini, dirigeant d’athlétisme et fonctionnaire du service de la topographie et du cadastre de Wuppertal, qui avait rendu visite à Saint-Étienne un an auparavant dans le cadre du jumelage entre les deux villes, adressa directement un courrier à son homologue français, Alfred Vaillant44. Dans sa lettre, Nicolini vantait avec insistance les mérites de la société Ott et évoquait les bonnes expériences que la ville avait faites avec l’éclairage de cette entreprise à Wuppertal. C’est avec la même intention que Karl-Heinz Brinkop, président du 1. FC Kaiserslautern, télégraphia à la ville de Saint-Étienne45. En revanche, Jean Chamant, vice-président de l’Assemblée nationale, fit entendre un autre son de cloche au maire de Saint-Étienne. Il s’était engagé en faveur de Siemens et recommanda à Michel Durafour d’attribuer à cette société de renommée mondiale la réalisation du projet46.

Outre ces tentatives d’influencer la décision de l’extérieur, la municipalité stéphanoise s’était également renseignée auprès d’autres mairies sur l’entreprise Ott. Ces villes n’étaient pas seulement en concurrence pour se disputer le titre de ville la plus sportive, mais elles échangeaient également des informations et coopéraient en arrière-plan. Ainsi, Saint-Étienne s’informa sur Ott entre autres à Stuttgart et auprès de sa ville jumelée Wuppertal et envoya même en juin 1965 une délégation à Francfort-sur-le-Main, Stuttgart et Berlin pour y examiner les équipements d’Ott. Voici le bilan après le retour de la délégation stéphanoise :

Les stades visités, dont les réalisations ne sont pourtant pas récentes, possèdent un éclairage très supérieur à la moyenne (intensité – couleur – etc.). Les installations sont solides, bien faites et souvent élégantes. M. Richard Ott nous a impressionnés par son sens de l’organisation. Sa réputation en Allemagne semble très grande. […] Les prix proposés sont inférieurs aux propositions des marques concurrentes. M. Ott, sachant que la France ne possède pratiquement pas de stade convenablement éclairé, ne nous a pas caché qu’il tenait à faire un effort tout particulier pour l’éclairage du stade municipal Geoffroy Guichard, dans un but publicitaire47.

De son côté, Richard Ott profita d’une lettre de recommandation d’Alfred Vaillant, directeur général des services techniques, après la fin des travaux à Saint-Étienne, pour faire la promotion de ses installations dans d’autres villes, par exemple à Berlin48. En outre, Ott fit appel à des joueurs célèbres pour promouvoir son entreprise auprès des clubs et des administrations municipales – entre autres aux deux champions du monde ouest-allemands de 1954, Fritz Walter et Max Morlock :

Selon des informations confidentielles émanant de cercles du sénat [de Berlin], l’explication du fort soutien du sénateur de la Jeunesse et des Sports envers l’entreprise Ott réside dans le fait que le footballeur Fritz Walter est l’agent commercial de Richard Ott et qu’il recevrait 10 000 DM [à l’époque environ 12 330 francs] pour chaque équipement d’éclairage qu’il procurerait49.

Hormis quelques exceptions, on constate que le monde du sport (dirigeants, joueurs, etc.) s’est plutôt prononcé pour les installations Ott, tandis que le monde politique a plutôt préféré les équipements de Siemens ou de Philips et s’est engagé en leur faveur. Sur la base de cette concurrence pour les contrats de construction, de véritables « guerres d’éclairage50 » ont éclaté dans les différentes villes possédant un stade du football de haut niveau. Les entreprises ont utilisé des moyens allant jusqu’à la limite de la légalité (et même au-delà). C’est dans les années 1960 et au début des années 1970 que la concurrence a été la plus féroce autour des contrats prestigieux d’équipement en projecteurs du stade olympique de Berlin, puis de celui de Munich. Dans les deux cas, cette concurrence a pris la forme d’une « guerre des expertises51 », dans laquelle l’évaluation technique se mêlait à des agendas commerciaux et politiques.

En 1963, l’éclairage existant au stade olympique de Berlin devait être transformé en un équipement à la pointe de la technologie, en raison notamment de l’admission du Hertha BSC Berlin en Bundesliga. Il s’agissait de réfléchir à la manière d’équiper le stade d’un système d’éclairage conforme aux progrès techniques de l’époque, sans nuire à l’image architecturale globale du stade. En plus de la concurrence entre les fabricants, un réseau complexe d’acteurs opposés rendait la tâche extrêmement compliquée : au niveau politique, le ministère fédéral des Finances et du Trésor à Bonn ainsi que le sénat de Berlin, et en particulier le sénateur de la Jeunesse et des Sports Kurt Neubauer, étaient impliqués avec leurs administrations respectives. Alors que le stade olympique relevait certes de la compétence du Land de Berlin, qui se prononçait clairement en faveur d’une installation Ott, l’État fédéral avait le droit de gestion sur l’ensemble de l’ancien Reichssportfeld (parc olympique) et penchait plutôt pour un système Siemens. De plus, dans ce jeu de pouvoir entre Berlin et Bonn, le monde du sport ainsi que l’architecte Werner March, qui possédait un droit d’auteur sur le stade, jouèrent un rôle considérable.

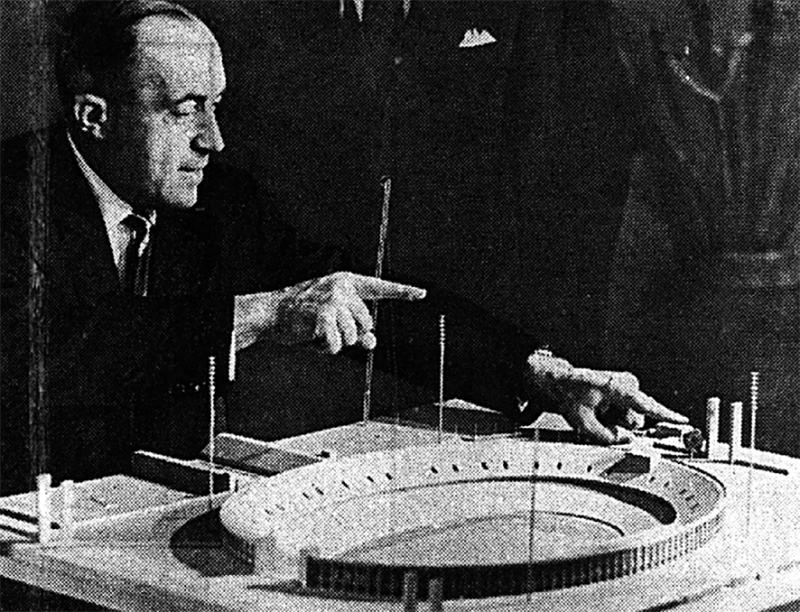

Figure n° 3. Werner Dollinger, ministre fédéral du Trésor, devant la maquette du système d’éclairage du stade olympique de Berlin en 1965.

Crédit : Der Tagesspiegel, 5 novembre 1965.

Les interventions et les accusations mutuelles des deux camps n’ont cessé de retarder le processus d’adjudication. Le Bundestag organisa plusieurs séances de questions-réponses sur ce sujet et discuta même de la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire. Richard Ott adressa plusieurs lettres de protestation aux chanceliers Ludwig Erhard et Kurt Georg Kiesinger52, tandis que Siemens menaça de « faire intervenir le maire de Berlin [Willy Brandt] si Siemens n’obtenait pas gain de cause53 ». L’affaire fut ponctuée de divers actes de sabotage (supposés ou réels). Au mois de janvier 1964, environ quatre semaines avant la décision pour l’installation d’éclairage de Berlin, à Leverkusen, un pylône de la société Ott s’effondra, des vis ayant probablement été enlevées intentionnellement54. Ce qui donna lieu à des discussions sur la solidité de ces pylônes dans d’autres villes, par exemple à Kaiserslautern55. Les concurrents d’Ott en profitèrent pour attirer l’attention sur les irrégularités constatées dans d’autres stades équipés par Ott, tandis que Richard Ott s’est défendu et a lancé des contre-attaques, notamment contre Siemens56.

Le marché de Berlin fut finalement remporté par la société Ott après de longues et très âpres négociations, de sorte que le premier match en nocturne au stade olympique de Berlin put enfin avoir lieu le 15 novembre 1966. Cependant, le ministère fédéral de l’Économie et des Finances décida finalement en 1972 de se séparer définitivement de l’entreprise Ott et fit démonter son installation en 1973-1974, à l’exception des mâts. Les expériences menées à Berlin ont sans doute été déterminantes dans la préférence accordée à la société Siemens lors de l’attribution du contrat pour l’installation de l’éclairage dans le stade olympique de Munich. Cet échec, les litiges persistants autour de l’installation de Berlin, pour laquelle plus de 35 décisions de justice ont été rendues jusqu’en 1973, ainsi que des problèmes avec d’autres équipements, ont entraîné des difficultés financières pour la société Ott, qui a finalement dû être liquidée pour cause d’insuffisance d’actifs dans la seconde moitié des années 1970.

Au lieu d’une conclusion : perspectives et pistes de recherche

Dès le milieu des années 1970, un glissement progressif s’est fait sentir dans le discours sur l’éclairage. Ce changement était notamment lié à la « décennie de crise57 » des années 1970 et aux « chocs pétroliers » sans compter d’autres raisons. En premier lieu, les marges de manœuvre financières des villes, qui étaient les principaux financeurs des installations, se réduisaient de plus en plus58. Cette situation peut être illustrée par les nombreuses plaintes des villes françaises et ouest-allemandes contre ce qu’elles considéraient comme des exigences excessives et de plus en plus élevées des chaînes de télévision en matière de puissance lumineuse dans le contexte du développement de la télévision couleur. Ainsi, en juillet 1970, des représentants de différentes villes, de l’audiovisuel public et de l’industrie se sont réunis à Mönchengladbach pour discuter de l’éclairage des stades. Les villes s’en prirent alors violemment à la norme de 1 875 lux exigée par les diffuseurs pour la télévision couleur59.

En second lieu, dans le sillage du premier rapport du Club de Rome « Halte à la croissance ! » (« The Limits of Growth », 1972), les questions environnementales et énergétiques ont eu des répercussions sur la construction et la modernisation des installations d’éclairage. Dans le contexte de l’augmentation des coûts de l’électricité et surtout de la première crise des prix du pétrole en 1973-1974, des débats se sont engagés sur le lien entre l’éclairage artificiel et l’efficacité énergétique60. Comme mesure symbolique – l’électricité et l’éclairage artificiel ne jouaient par exemple qu’un rôle insignifiant dans les économies d’énergie par rapport au chauffage – la Fédération allemande de football (DFB) décida d’interdire les matchs en nocturne à la mi-novembre 197361. Cette mesure fut toutefois rapidement critiquée62, ce qui amena le DFB à faire marche arrière et à ne maintenir l’interdiction que pour les matchs amicaux et les rencontres disputées les autres jours de la semaine, sauf le samedi63. Alors que le monde du football ouest-allemand débattait des économies d’énergie à réaliser, la France, qui avait déjà beaucoup plus misé sur l’énergie nucléaire que la RFA64, se montrait peu impressionnée et la Fédération française de football décida même, fin 1973, d’organiser pour la première fois en 1974 une finale de la Coupe de France en nocturne65. Néanmoins, la question de l’efficacité énergétique est restée d’actualité par la suite et a refait surface, par exemple, à l’été 202266.

Finalement, l’installation de projecteurs sur les toits des tribunes s’est progressivement imposée dans les stades du football de haut niveau, mettant ainsi fin à une longue discussion sur le meilleur emplacement des projecteurs. Un lien entre la fin de cette phase d’expérimentation (technique) et la disparition de la société Ott n’est d’ailleurs pas totalement à écarter. Comme auparavant dans d’autres domaines de l’électrification67, les grandes entreprises électrotechniques se sont imposées à long terme dans le domaine de l’éclairage des installations sportives. Les discussions sur la mise en place d’une deuxième division à deux groupes (1974), puis à poule unique (1981), illustrent bien toutes ces évolutions pour le cas ouest-allemand. Alors qu’au début de la Bundesliga, il existait encore un large consensus sur la nécessité de prévoir un éclairage artificiel dans les stades, les édiles et les dirigeants des clubs ne se voyaient plus disposés, « pour des raisons de politique énergétique et financière68 », à répondre aux exigences de la DFB concernant l’installation de systèmes d'éclairage modernes comme condition d’admission dans la deuxième division. L’association des villes allemandes a résumé cette situation par la formule suivante : « Quatre pylônes [dans un stade] ou dix nouveaux logements – ce n’est pas seulement une question de coûts et de bénéfices69. »

Compte tenu de ces glissements discursifs, on pourrait conclure en se demandant dans quelle mesure les années qualifiées de « Trente Glorieuses » par Jean Fourastié, entre 1945 et 1975, ont été trente années décisives pour le football en nocturne. La généralisation de l’éclairage après la Seconde Guerre mondiale, en tant que nouveauté (relative), a constitué un champ d’expérimentation à la croisée du sport, de l’industrie et des progrès techniques. De plus, elle peut être appréhendée comme une histoire de concurrence, tant entre les entreprises qu’entre les clubs et les villes. Cependant, on ne constate pas seulement une concurrence, mais aussi une coopération, du moins en ce qui concerne les villes. C’est ce que révèlent les innombrables correspondances entre les administrations municipales pour échanger des expériences et des informations – ce qui ne concernait pas seulement la question du football en nocturne, mais aussi la gestion et l’aménagement des stades en général. En outre, l’histoire de l’éclairage après 1945 met en évidence la dépendance financière des clubs de haut niveau vis-à-vis des municipalités, que Nils Havemann a déjà relevée dans son étude sur la Bundesliga70 et qui peut être appliquée cum grano salis au cas français.

À l’avenir, il semble intéressant de poursuivre ces premières réflexions sur l’histoire du football en nocturne. Voici quelques pistes de recherche possibles : tout d’abord, il serait certainement prometteur de jeter un coup d’œil dans les archives des entreprises, par exemple de Siemens ou de Philips, et d’y chercher des références au football en nocturne. Ensuite, une analyse des publications et des prises de position de différentes associations d’éclairage – on pense ici par exemple à l’Association française de l’éclairage (AFE), à la Lichttechnische Gesellschaft (LiTG) ou à la Commission internationale de l’éclairage (CIE) – ainsi que des revues spécialisées – par exemple Lux. La revue de l’éclairage, Das Licht ou Internationale Licht Rundschau – pourrait apporter des enseignements supplémentaires. Enfin, dans une perspective mémorielle, on pourrait examiner dans quelle mesure les pylônes et les anciennes installations d’éclairage servent aujourd’hui d’ancrage à la nostalgie des supporters et présentent « une fonction mémorielle et un facteur d’identité71 ».