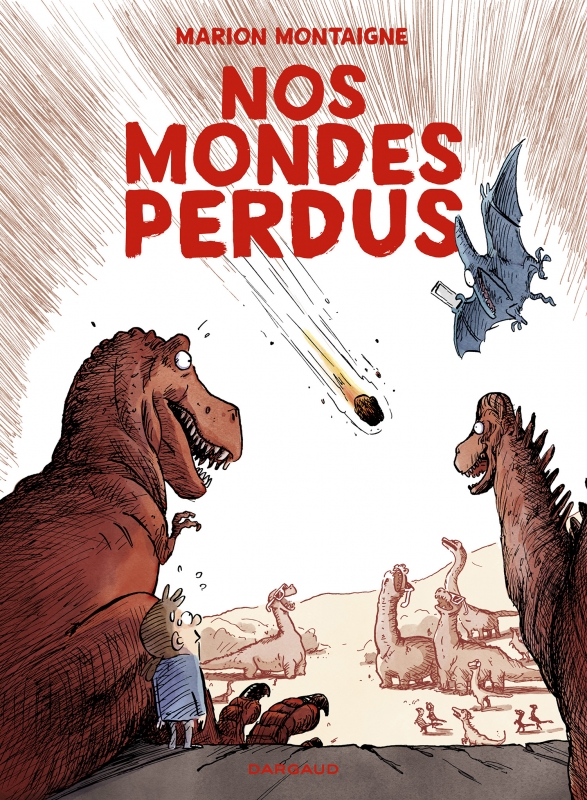

Marion Montaigne, Nos mondes perdus, Paris, Dargaud, 2023, couverture.

Je ne sais pas trop d’où me vient ce goût pour la vulgarisation. Je crois qu’il m’est arrivé dans ma jeunesse d’être extrêmement apaisée ou rassurée par une explication enfin logique. Comme je suis plutôt anxieuse, je cherche, je crois, à me rassurer en cherchant du sens et des explications claires, logiques. Si quelque chose s’explique, elle doit pouvoir se maîtriser ou se soigner, notamment dans le cas d’une maladie.

Je pense aussi que j’ai toujours détesté me sentir bête. Le mépris par le savoir. En fait, je me sens quotidiennement bête, mais j’ai appris en rencontrant des chercheurs·euses passionnés, que souvent ce n’est pas moi le problème ou une quelconque bêtise de ma part, mais plutôt le refus du savant de réfléchir à la manière d’expliquer correctement ses découvertes.

Il m’est arrivé de faire face à un chercheur qui ne voulait pas simplifier son objet de recherche, particulièrement complexe. Il m’a dit, en substance : « Cela m’a pris sept ans pour comprendre ce sujet, je ne peux pas le résumer en deux minutes. » Il était également irrité par les représentations de certains phénomènes scientifiques à l’adresse des jeunes, trop imagées, comme l’effet nouille ou « spaghettification », comme l’appellent les astronomes. Dans l’idée, quand on s’approche d’un trou noir, le temps se dilate, et cela est souvent illustré par un personnage qui s’étire. Cela l’énervait : « Ce n’est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c’est que tu meurs. » Super. Merci. Il existe une chaîne YouTube américaine où un chercheur doit expliquer son domaine de recherche d’abord à un enfant de cinq ans, puis à un adolescent de quinze ans, ensuite à un universitaire, et enfin à un confrère1. Eh bien je pense que ce chercheur ne voulait s’adresser qu’à ses confrères.

Je trouve cela très triste pour le reste de la société, qui a peut-être contribué avec ses impôts et ses infrastructures à permettre ces recherches. Il le doit aux gens, même si ce n’est pas facile pour lui. Il peut dire : « Purée, je ne sais pas comment t’expliquer ça. » Mais pas exclure ainsi les autres. Je trouve ça injuste. C’est un débat que j’ai même avec des chercheurs devenus amis. Ils me disent que parfois, certains de leurs collègues ne comprennent pas pourquoi je suis invitée à leur congrès… ou pourquoi je suis reçue une journée dans leur labo… Quel intérêt ?

Je comprends que ce ne soit pas simple pour certains d’expliquer ce qu’ils font, ou qu’ils ne soient pas à l’aise pour le faire, mais quand je sens cette distance de la part de la « classe sachante », je trouve cela méprisant. De leur côté, il y a évidemment une exigence : celle d’être précis et exact. Pour certains, simplifier serait un peu comme mentir ou falsifier. Mais ils doivent se rappeler qu’ils ne s’adressent pas à leurs pairs lorsqu’il s’agit de vulgarisation. Il s’agit de transmettre une étincelle, pas une thèse complète.

Je ne dis pas que je manque de facultés, mais je n’aime pas qu’un sachant méprise l’ignorant. Particulièrement en science.

Un jour, une journaliste m’a demandé si j’avais fait une sorte d’étude de marché et découvert qu’il y avait un manque de vulgarisation scientifique en BD, et si j’avais décidé de m’engouffrer dans la brèche. C’est mal connaître mes piètres connaissances sur l’état de la BD. Je crois que je suis allée sincèrement vers ce que je trouve vraiment fascinant. Ensuite, j’essaie de l’expliquer avec mes mots, comme si les lecteurices étaient des amis assis à ma table et qu’ils me demandaient de leur raconter ce que j’avais compris d’une visite de labo.

J’essaie vraiment de transmettre l’émerveillement, que l’on se dise : « C’est incroyable de voir cela. » ou « Incroyable que cela se passe ainsi. ». C’est une satisfaction intellectuelle, un véritable gai savoir. Cela ne coûte rien et me met particulièrement en joie. Et je crois que les plus grandes satisfactions professionnelles que j’ai ressenties sont après avoir posté une note bien faite sur mon blog. J’ai remarqué que cela me mettait dans une grande joie, comme si la vie se goupillait bien ce jour-là.

J’ai toujours mis de l’humour dans mes BD, je n’arrive pas à faire du drame. Ça ne fonctionne pas. Ça finit toujours par partir en gag. De toute façon, je pense en gag. Mon cerveau cherche le truc absurde, même dans des situations assez dramatiques. Je me pose parfois la question du rôle de l’humour chez moi, mais je n’ai pas vraiment de réponse. Dans ma famille, nous utilisons beaucoup l’humour pour faire passer des choses dramatiques, tristes, ou un peu d’agressivité. Je trouve que le rire permet aussi de dédramatiser cet univers dans lequel on vit et qui, dès l’école, apparaît terriblement sérieux. On nous fait comprendre que le bac S (à mon époque), c’est pour l’élite. En rire un peu permet peut-être à ceux qui n’ont pas eu cette « grâce » intellectuelle de relativiser, d’être moins intimidés.

Lorsqu’on traite de science, on aborde aussi parfois la maladie, les accidents, la mort, des expériences bizarres. Alors bon, autant en rire. D’ailleurs, il faut rire de ce que l’on a en commun : la peur de la mort, de ce qui fait mal, de nos corps qu’on ne contrôle pas.

Et j’aime le langage parlé. J’écris souvent comme je parle. Et, oui, je suis « trash ». Je trouve la nature elle-même assez trash, et omniprésente. Je sais que c’est une notion qui dépend beaucoup de notre environnement. C’est normal, on n’a pas le même rapport à ça quand on a vu ses grands-parents dépecer un lapin ou quand on a grandi en ville.

Avec le temps, je me suis peut-être désensibilisée. J’ai vu, entendu dans des labos, lu des articles, ou vu des photos et vidéos de choses encore bien plus trash que ce que je fais en dessin. Parfois, j’ai envie de dire aux gens : « Si vous saviez ! J’y suis pourtant allée mollo ! Passez une semaine avec un véto de campagne et je pense que mes BD vous paraîtront mignonnes ! ». Comme le dit Mary Roach, une autrice que je cite souvent : « Le début et la fin de la vie sont très trash, entre les deux on fait tout pour ne pas y penser. » Hélas, moi j’aime bien venir nous le rappeler en bande dessinée !

Le processus de création d’une BD est long et frustrant. Je me bats à mon bureau pour faire tenir des idées et des explications en une ou deux pages, en quelques cases, et parfois j’enrage parce qu’avec Word, en termes d’espace, j’aurais pu en raconter beaucoup plus. Le dessin et la mise en scène obligent à dilater l’information parce qu’on ne peut pas mettre des kilomètres d’informations dans une bulle. Certaines BD le font, mais je n’aime pas trop ça. Il faut mettre en scène. Plutôt qu’une phrase qui dit ce qui se passe, mettre le dessin à l’épreuve des faits.

Et cela prend du temps, de la page, de la longueur. Du papier.

Et vous y pensez quand vous faîtes un livre de 220 pages comme ma dernière BD, Nos mondes perdus. J’ai l’impression qu’en 220 pages je n’ai raconté que 5 % de tout ce que j’ai lu et/ou appris. Le plus dur est de faire des choix, des raccourcis, de simplifier sans trop trahir.

Faire tout ce travail de recherche et de documentation m’a permis d’aller dans des laboratoires et de rencontrer des chercheurs ; certains sont devenus de bons amis. Ce sont même des référents qui reviennent régulièrement m’aider pour divers sujets. Baptiste Sandoz, par exemple, biomécanicien et très bon professeur, est devenu un ami. Il m’a aidée sur des sujets traitant d’accidentologie, de force d’accélération, m’a emmenée à un congrès. En retour, j’ai servi de « cobaye » – on ne dit plus cobaye d’ailleurs, on dit « sujet d’expérimentation ». Un autre, virologue, le Dr Vabret, m’a régulièrement encouragée à traiter des sujets que je trouvais trop compliqués pour moi : le Covid, le sida, ou encore l’outil génétique Crispr Cas9. C’est un super vulgarisateur aussi.

Tous sont relativement jeunes et ont compris qu’il fallait ouvrir les labos au grand public. Mieux vaut leur entrouvrir la porte via une BD que la fermer totalement. Avec les conséquences que l’on sait en termes de théories du complot.

Sur un autre plan, je suis particulièrement fière de la BD Dans la combi de Thomas Pesquet (Dargaud, 2017). En fait, toute cette BD clignote « milieu viril » alors que je suis une petite femme. Et ça n’a pas posé de problème. En fait, je voulais montrer que ce n’était pas la question. Femme ou pas, si un sujet m’intéresse, j’y vais. Hélas, quand une femme traite un sujet bien féminin, on dit qu’elle est « girly ». Quand elle fait l’inverse et réussit… ben on ne dit rien. Il n’y a pas de terme.

C’est « marrant ».