Entretien mené par Margot Renard et Axel Hohnsbein

Benoît Peeters est le scénariste, avec le dessinateur François Schuiten, du célèbre cycle de bandes dessinées Les Cités obscures. Il est également théoricien de la bande dessinée et des relations texte-image. Pour ce dossier sur la bande dessinée et le partage des savoirs, nous lui avons proposé d’effectuer un pas de côté par rapport à l’exercice habituel de l’entretien : choisir et commenter un ensemble d’images produites au xixe siècle, qui ont trait de près ou de loin à la vulgarisation des savoirs, des sciences et des techniques, et ont eu une importance particulière dans l’élaboration de sa réflexion et sa pratique de chercheur et de scénariste.

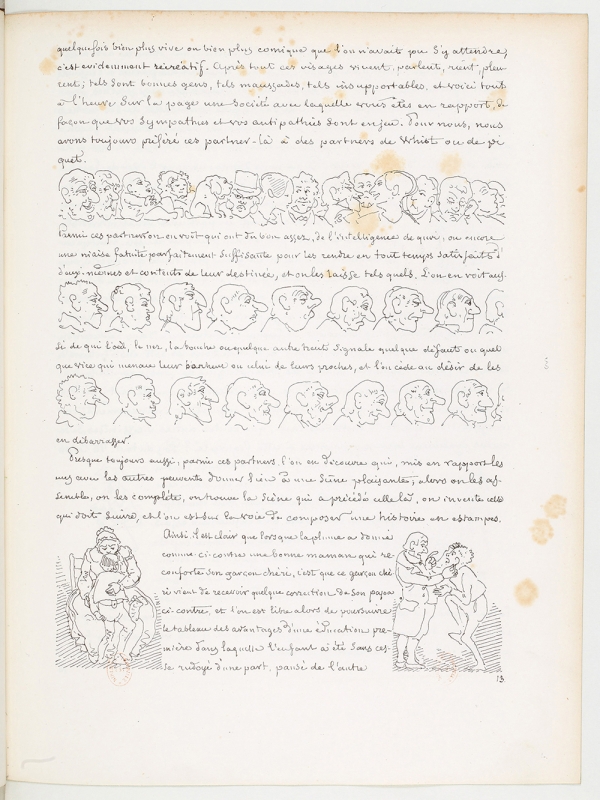

Figure 1. Rodolphe Töpffer, Essai de physiognomonie, Genève, autographié chez Schmidt, 1845, p. 13.

Bibliothèque nationale de France, Paris. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Margot Renard et Axel Hohnsbein : La première image choisie (Figure 1) pour cet entretien est une gravure de Rodolphe Töpffer tirée de son Essai de physiognomonie de 18451, un ouvrage étonnant ancré dans les savoirs de son temps.

Benoît Peeters : Rodolphe Töpffer est un homme aux talents multiples : pédagogue, écrivain, critique d’art, et surtout inventeur et premier théoricien de la bande dessinée. Il avait à cœur de transmettre par le dessin. Bien que son œuvre ne se conforme pas strictement à la forme actuelle de la bande dessinée, elle intègre de manière frappante des exemples graphiques à son propos. Son Essai de physiognomonie de 1845, bien que répondant à des théories d’époque comme celles de Lavater sur la physiognomonie, développe une théorie fascinante de la narration dessinée. La bande dessinée naissante, la « littérature en estampes » selon Töpffer, ne part pas d’un modèle de narration littéraire, mais des transformations du visage humain, de types qu’il définit de façon remarquable en distinguant les traits permanents des traits non permanents du visage. Bien avant les travaux de Will Eisner, Scott McCloud ou Jean-Christophe Menu, Töpffer pose les bases d’une réflexion sur la bande dessinée qui considère l’énergie graphique comme le premier moteur de la bande dessinée. L’usage du dessin par Töpffer, qui endosse à la fois les rôles de théoricien et d’illustrateur, est tout aussi remarquable. Il intègre une démonstration historique et scientifique à son travail graphique : le dessin joue à la fois le rôle d’exemple et de contrepoint, ouvrant parfois une perspective oblique à ses propos. Contrairement à la bande dessinée didactique actuelle, où les rôles de savant, scénariste et dessinateur sont souvent séparés, Töpffer assume tous ces rôles grâce à la technique de l’autographie, qui lui permet de tracer texte et dessin sur la même page avec un seul instrument. Il maîtrise l’art de placer l’exemple au moment opportun, conférant à ses pages un équilibre et une pertinence comparables à celles d’une bande dessinée moderne. Cette maîtrise provient de sa pratique des carnets de voyage, mi-écrits mi-dessinés, où les exemples sont parfaitement intégrés. Derrière l’apparente spontanéité de son trait se cache une maîtrise littéraire, graphique et compositionnelle rarement réunie chez un seul individu.

Quelle a été la réception de cet ouvrage ? Est-il repris, cité par d’autres dessinateurs, d’autres pédagogues ?

B. P. : Cet essai, réalisé par Töpffer à la fin de sa vie, a probablement été tiré à 500 exemplaires. On ne sait pas comment ils ont été diffusés et l’influence de ce texte est longtemps restée faible sinon nulle. Des réimpressions ont été faites tardivement – parfois le texte était réimprimé sous forme typographique, ce qui dénaturait l’œuvre. Plus récemment une réédition en fac-similé a été publiée par Thierry Groensteen2. Problématiser l’approche de Töpffer est un exercice compliqué pour les chercheurs contemporains, dans la mesure où la physiognomonie en tant que discipline pseudo-scientifique est devenue obsolète : Töpffer produit une sorte de critique de la physiognomonie de Lavater à partir d’une physiognomonie pratique, qu’il invente par le dessin. D’une certaine façon, elle ne concerne presque que le dessin et non le visage réel. Cette théorie se positionne par rapport à un art émergent dont les applications ne se développeront qu’au xxe siècle. Dans les années 1970-1980, quelques spécialistes ont commencé à parler d’une sémiotique visuelle qui se dessinait chez Töpffer et se révélait plus adéquate pour approcher la bande dessinée que la sémiologie d’inspiration linguistique qui avait prévalu jusqu’alors. Certains de ses concepts étaient probablement si novateurs et si étranges qu’ils n’avaient pu jusqu’alors être utilisés ni par les historiens d’art, ni par les scientifiques. Il y a une trentaine d’année, même à Genève, et malgré sa gloire persistante, Töpffer n’était pas réellement considéré comme l’inventeur de la bande dessinée et encore moins comme son premier théoricien.

En quoi cet Essai de physiognomonie a-t-il été important pour votre réflexion ?

B. P : La première fois que j’ai lu l’Essai de physiognomonie, j’ai été très impressionné parce qu’il reprenait de zéro des questions qui avaient été mal posées par la sémiologie classique. Les sémioticiens voulaient s’appuyer sur le langage pour retrouver les unités minimales, linguistiques, phonèmes et monèmes, et identifier des équivalents dans les arts visuels. Ça ne fonctionnait pas du tout. En repartant de Töpffer, il m’a semblé qu’on arrivait à des résultats beaucoup plus spécifiques. La distinction entre traits permanents et traits non permanents rencontre par exemple les questions que se posent les dessinateurs : comment rendre un personnage immédiatement identifiable tout en évitant qu’il devienne un simple masque ? Je me souviens d’avoir parlé du contenu théorique de l’Essai de physiognomonie au Japon devant plusieurs auteurs de manga fascinés par cette manière de problématiser l’identité et les métamorphoses du visage et du personnage. L’Essai de physiognomonie est donc une œuvre très importante, mais l’intérêt qu’elle suscite a été tardif. Parfois, des textes n’ont pas de valeur d’usage immédiate et sont donc lus distraitement. Leur pertinence se révèle bien plus tard. Borges ne dit pas autre chose : « chaque écrivain crée ses précurseurs »3. Les auteurs de bande dessinée moderne tels que Art Spiegelman et Chris Ware ont conféré, d’une certaine façon, toute son importance à Töpffer, car ils y ont vu bien plus qu’un ancêtre lointain et sympathique.

Savez-vous pourquoi il a gardé ce nom de « physiognomonie », alors qu’il sape de l’intérieur cette théorie ?

B. P. : La physiognomonie de Töpffer est effectivement critique. Il fait le même usage de la phrénologie de Franz Joseph Gall en s’en moquant dans Mr. Crépin. Je crois que le mot physiognomonie avait alors une très grande puissance. Il est utilisé par Goethe, par Balzac aussi, qui le considère comme l’un des fondements de la Comédie humaine. Reprendre ce mot, c’était peut-être essayer d’infléchir sa signification. Aujourd’hui, ce terme un peu barbare agirait plutôt comme un repoussoir pour le lecteur. On lui préférerait certainement une formule telle que « théorie du visage dessiné »…

Töpffer est un personnage complexe, moderne et réactionnaire à la fois. Il entretenait un rapport ambigu avec ses histoires dessinées, parce qu’il avait le sentiment qu’elles pourraient nuire à sa réputation. C’était un homme politique engagé, très conservateur sur le plan de la politique genevoise, qui tenait à sa légitimité de critique d’art et d’écrivain. Il y a aussi chez lui, toujours, ce ton assez insolite, vagabond, comme dans les Réflexions et menus propos d’un peintre genevois, qui l’amène probablement à ne pas être pris au sérieux par les communautés littéraires et scientifiques. Nombre de ses intuitions, sur l’apprentissage du dessin ou sur le daguerréotype naissant, méritent pourtant d’être étudiées avec attention.

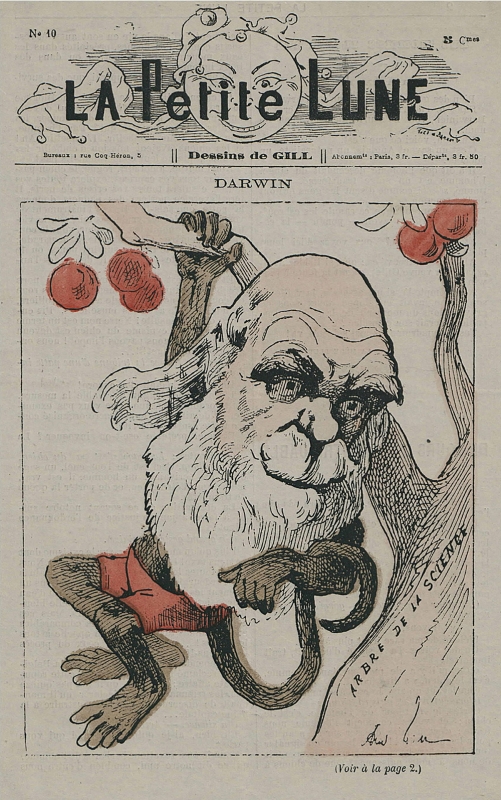

Figure 2. André Gil, « Darwin », La Petite Lune, n° 10, août 1878.

Bibliothèque nationale de France, Paris. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Vous avez également choisi des images qui traitent de la réception des travaux de Charles Darwin au xixe siècle.

B. P. : Cette caricature de Gill (Figure 2) est un dessin parmi des dizaines, peut-être des centaines parus dans le monde anglo-saxon, francophone et certainement en Allemagne, en Espagne et ailleurs, caricaturant Darwin au moment de la parution de L’Origine des espèces, mais surtout au moment du deuxième volume, The Descent of Man (La Filiation de l’homme et la sélection liée au sexe). Ces caricatures sont souvent acerbes et méchantes, et donnent au vieux Darwin des caractères simiesques. Le plus extraordinaire est que la caricature de presse et la bande dessinée ont beaucoup contribué à la popularisation d’une théorie compliquée. On retrouvera ces phénomènes au xxe siècle, par exemple avec Einstein. Une théorie scientifique complexe peut être adoptée par la communauté savante, mais son adoption par le grand public passe assez largement par la moquerie. Il y aurait donc une fonction quasi-pédagogique involontaire de la moquerie, qui favorise au fond la première intellection d’une idée révolutionnaire. C’est-à-dire que même si cette idée est jugée révoltante, elle intrigue et passe peu à peu dans les esprits. On trouve énormément de variantes de ce type d’image. Parfois c’est une protestation véhémente ou haineuse, comme les caricatures au moment de l’affaire Dreyfus, mais ce peut être aussi une moquerie plus anodine, qui joue un rôle important et finalement positif. Il est amusant de se dire que des auteurs qui n’avaient pas lu les gros livres difficiles de Darwin se sont progressivement familiarisés avec sa théorie par le biais d’articles de presse plus ou moins sérieux, mais aussi à travers cette production dessinée. Ce sera aussi le cas pour les théories de Freud.

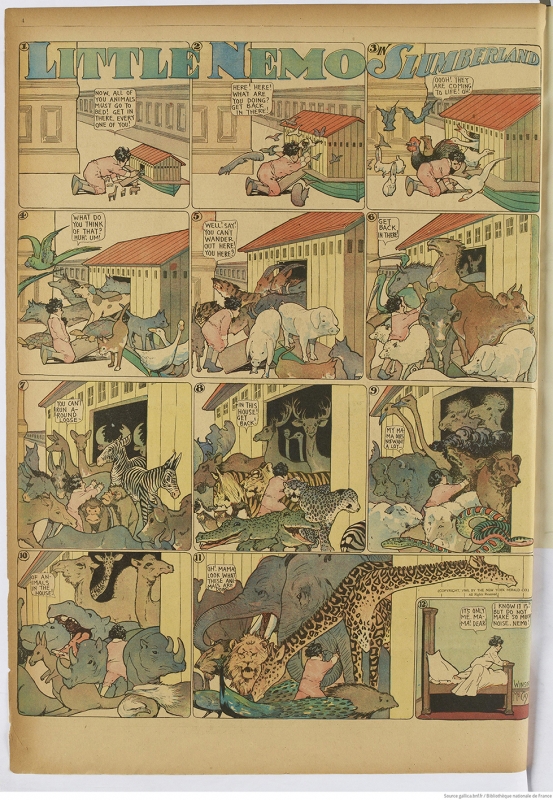

Figure 3. Winsor McCay, Little Nemo in Slumberland, planche parue dans The New York Herald, 3 janvier 1909.

Bibliothèque nationale de France, Paris. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Quelle relation établissez-vous entre cette caricature et la planche de Little Nemo ?

B. P. : Une chose m’a frappé ici : le passage d’une narration séquentielle qu’on pourrait dire mécanique, s’appuyant notamment sur le modèle du chemin de fer contemporain, apparu dans les années 1820, à un modèle dynamique, biologique, germinal. Dans un cas il s’agit de se déplacer, dans l’autre de se métamorphoser : ce sont deux moments, obéissant à deux logiques très différentes. C’est remarquable dans l’œuvre de Winsor McCay, dont nous avons sélectionné une planche en lien avec la théorie de l’évolution (Figure 3). Son œuvre est fondée avant tout sur le rêve comme porte ouverte à l’imaginaire, au fantastique, au délire et à la monstruosité. Il n’y aurait pas eu de McCay sans le darwinisme. La folie, le vertige sont présents dans cette magnifique page de Little Nemo in Slumberland. Le jeu graphique est incroyable : l’arche elle-même occupe de plus en plus d’espace, l’enfant est de plus en plus perdu, les jouets non seulement s’animent, mais en s’animant ils grossissent, ils se transforment. Les éléphants prennent beaucoup de place dans Little Nemo. McCay joue aussi avec les girafes, qui annoncent pour les amateurs de bande dessinée ce fameux problème : comment faire entrer une girafe dans une page de bande dessinée4 ? Autre aspect éblouissant, le rapport entre la grille stricte de bande dessinée, c’est-à-dire la régularité de la division en douze cases – ce que Franquin appelait le « gaufrier » –, et la façon dont McCay parvient à créer ce tableau global, qui happe le regard au premier coup d’œil.

Hors de tout souci didactique, on acclimate ainsi le public à des découvertes technologiques ou à des ruptures épistémologiques extrêmement sophistiquées. McCay ne se préoccupe pas de vulgariser les théories de Darwin, mais il produit une matière narrative joyeuse, qui met en scène cette nouvelle donne. Une série de jeunesse de McCay, The Tales of the Jungle Imps, présentait déjà cet aspect, un peu à la façon des Histoires comme ça de Rudyard Kipling. Il y brodait de façon fantaisiste sur le développement de telle ou telle espèce, en montrant par exemple comment le homard a obtenu ses pinces, la girafe son long cou, le tigre ses rayures… Ce sont évidemment des explications bouffonnes, mais elles contribuent à transmettre le savoir, ici l’idée d’un monde instable, à travers l’accomplissement graphique. Cela illustre la manière subtile avec laquelle un auteur perçoit et réagit à l’évolution du monde qui l’entoure. Hergé par exemple, dans l’album L’Île noire, introduit dès la version de 1937 un poste de télévision. À cette époque, personne n’y a accès. Hergé s’en sert pour créer un piège narratif et un gag. La recherche du didactisme ne fait pas tout, il faut aussi considérer le rôle du dessin, qui favorise une acclimatation joyeuse : quelque chose frappe l’imagination du dessinateur, qui lui donne envie de transformer un sujet sérieux en comédie. C’est peut-être une leçon pour le développement de la bande dessinée du réel et de la bande dessinée de vulgarisation actuelle. Cette production a d’abord été portée par du désir, de l’énergie graphique et de l’humour.

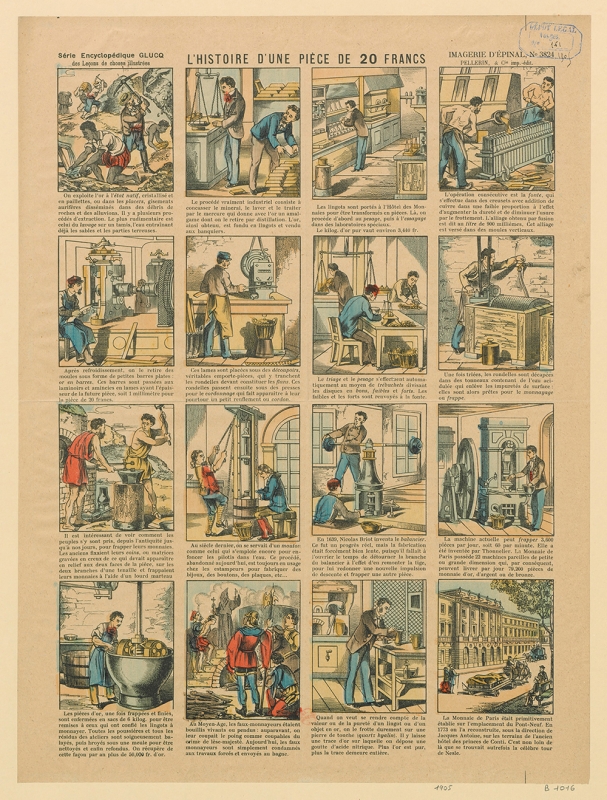

Figure 4. L’histoire d’une pièce de 20 francs, Imagerie d’Épinal, Pellerin & Cie, n° 3824, Série encyclopédique Glucq des leçons de choses illustrées.

Bibliothèque nationale de France, Paris. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

La planche suivante est issue de l’imagerie Pellerin à Épinal5 (Figure 4). Elle vulgarise un procédé technologique mais dans un format nettement moins onirique ou satirique.

B. P. : C’est l’histoire d’une pièce de 20 francs, illustrée par une série de 16 images accompagnées de légendes de taille presque uniforme. La composition est assez habile et permet aux images d’adapter leur taille selon la longueur du texte. Cette page, datant d’environ 1880, présente un dispositif très proche de la bande dessinée. On pourrait presque parler de bande dessinée du réel ou didactique. Le procédé est simple : sans le texte explicatif, la page ne serait pas vraiment intelligible. La mise en scène est néanmoins très précise, utilisant l’image pour détailler un processus de fabrication. On croit parfois que la bande dessinée du réel et la bande dessinée didactique sont des inventions du xxie siècle. Pourtant, les colporteurs du xixe siècle proposaient déjà des images au contenu relativement austère, dépourvues d’éléments romanesques et de personnages marquants. Cette utilisation de l’image séquentielle vient en partie d’une tradition religieuse didactique – je pense par exemple aux chemins de croix. Le dessin aide ici à comprendre des concepts complexes. Ces images suivent des contraintes précises : un texte court et une narration répartie en un nombre constant d’images, abordant divers sujets historiques, religieux ou techniques selon un même modèle. Bien que le niveau esthétique ou philosophique ne soit pas comparable aux exemples précédents, la diffusion massive des images d’Épinal a familiarisé adultes et enfants avec une lecture combinant texte et image. Ils étaient ainsi plongés dans le petit univers miniature des cases, facilitant la compréhension des dispositifs présentés. Cette foi dans l’image me semble importante.

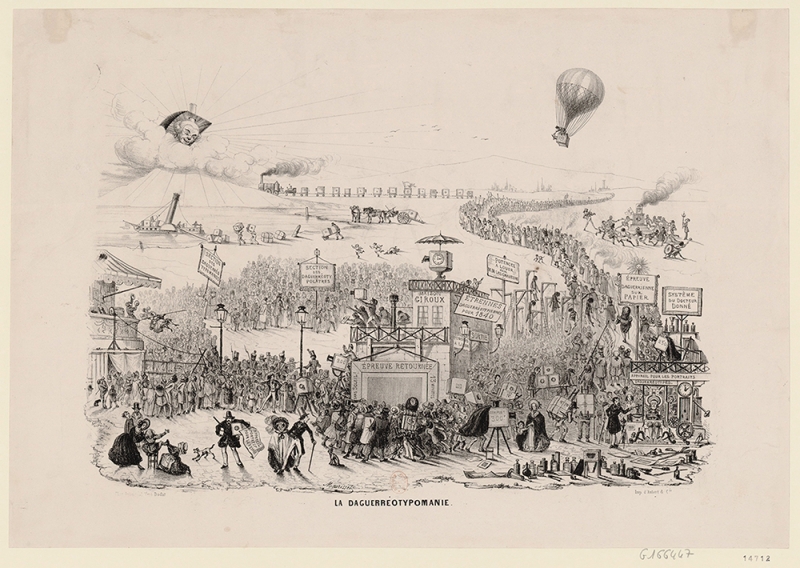

Figure 5. Théodore Maurisset, La daguerréotypomanie, lithographie, Chez Aubert, v. 1839.

Bibliothèque nationale de France, Paris. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

L’image suivante est une œuvre de Théodore Maurisset, La Daguerréotypomanie (Figure 5). Elle date de l’année de la présentation du daguerréotype, 1839.

B. P. : La photographie, tout comme le darwinisme, figure parmi les sujets les plus représentés et caricaturés par le dessin. C’est une sorte de revanche des dessinateurs, graveurs et caricaturistes face à une technique qui, en devenant un art, menace de les chasser de leur domaine. C’est la mise en scène d’une lutte médiologique. Avec l’invention du daguerréotype, une catégorie d’images radicalement nouvelle apparaît, provoquant un vrai choc. En réaction, une résistance s’organise par le biais du rire et de la moquerie, émanant d’une corporation qui se sent menacée. Maurisset, caricaturiste et dessinateur plutôt renommé, réagit immédiatement au dépôt du brevet du daguerréotype en 1839. Le changement de paradigme est immédiat, de l’ordre de ce que l’IA représente pour nous. Dans cette image, Maurisset décrit la folie daguerrienne de façon visionnaire. On y voit, par exemple, un ballon qui semble anticiper la photographie aérienne, bien avant que Nadar ne l’entreprenne. On remarque également des potences destinées à « messieurs les graveurs », dont Maurisset fait partie, car il perçoit d’emblée toutes les applications possibles de la photographie. Cette image est donc une satire pédagogique très bien documentée. Bien que Maurisset soit opposé à la photographie naissante, il la popularise de manière spectaculaire, jusque dans la mise en scène des nombreux produits nécessaires à la réalisation des épreuves. Cette image, à la manière du célèbre Panthéon Nadar6, invite à une lecture approfondie, comme beaucoup d’images du xixe siècle. Le dessin est très riche en détails et pourrait être décomposé en un petit récit qui rendrait l’ensemble plus immédiatement lisible. Probablement publiée dans tout le pays, cette image rend tangible la révolution daguerrienne, un moment où Régis Debray voit l’acte de naissance de la modernité tant il marque un changement profond dans le régime des images7. La perception instantanée de cette révolution, quelques semaines après la présentation du procédé, est tout simplement sidérante.

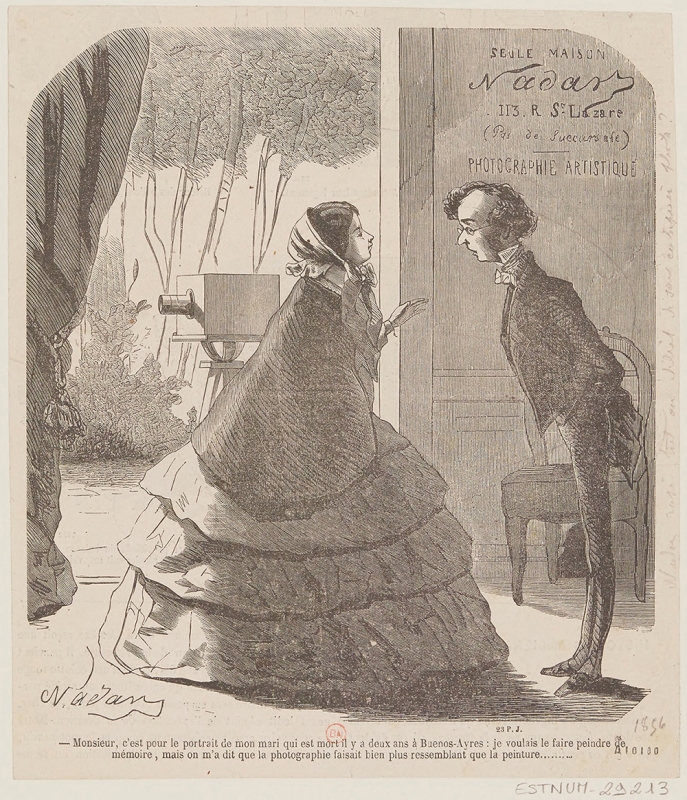

Figure 6. Nadar, Monsieur, c’est pour le portrait de mon mari…, gravure sur bois, 1856-1860.

Bibliothèque nationale de France, Paris. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Nadar a quant à lui le double statut de dessinateur et photographe.

B. P. : Le cas de Nadar est fascinant. Il traverse tout le xixe siècle : né en 1820, il meurt en 1910. Il commence sa carrière comme journaliste dans la petite presse, fréquentant la scène de la vie de bohème, avant de se convertir à la photographie. Il évolue aussi du monde des ballons à celui du plus lourd que l’air, dont il deviendra un promoteur et un propagateur infatigable. L’image que j’ai choisie (Figure 6) est riche d’ambiguïtés, car, en plus de la moquerie, elle propose une publicité pour Nadar photographe, réalisée par Nadar dessinateur. On y lit : « La seule maison Nadar au 113 rue Saint-Lazare, photographie artistique ». Le dessin est employé pour raconter une scène dont le photographe a été témoin à ses débuts, à une époque où certains n’avaient pas encore compris la nature exacte de l’image photographique. Dans son livre Quand j’étais photographe, Nadar raconte des anecdotes similaires à celle illustrée ici. L’image montre une dame élégante et assez jeune s’adressant à la personne qui l’accueille dans l’atelier : « Monsieur, c’est pour le portrait de mon mari qui est mort il y a deux ans à Buenos Aires, je voulais le faire peindre de mémoire, mais on m’a dit que la photographie faisait bien plus ressemblant que la peinture… ». Cette image met en scène avec autant d’humour que de brio la transformation profonde de l’idée de portrait induite par la photographie : c’est une modification ontologique doublée d’un vrai bouleversement social. Un portrait peint était une chose solennelle, réservée à une certaine élite. Avec la photographie, le portrait se démocratise, devenant accessible à presque tous.

Dans les Cités Obscures, vous décrivez la façon dont le périodique L’Écho des Cités évolue pour prendre le nom de La Lumière8. Ce journal fictif présente un frontispice qui évoque la presse spécialisée photographique de l’époque : y a-t-il un lien avec le journal de la société héliographique, qui a réellement existé en 1851 et qui s’appelait aussi La Lumière ?

B. P. : Oui, en partie. Nous racontons dans L’Écho des Cités un ensemble d’anecdotes, des faits divers survenus dans le monde obscur. Mais parallèlement nous jouons sur les transformations médiatiques ou médiologiques d’une presse où l’imagination est reine et où le dessin peut amplifier les choses, dans un désir de réalisme. Ardan, anagramme de Nadar inventé par Jules Verne, devient aussi un personnage du monde des Cités Obscures, illustrant le passage du monde de la gravure à celui de la photographie. Entre mon travail de chercheur, de biographe et de scénariste, il existe des interactions constantes, d’autant que François Schuiten lui-même, nourri par les revues du xixe siècle, est tout à fait curieux de ces sujets (il a été notamment passionné par Paris, capitale du xixe siècle de Walter Benjamin). Toutes ces thématiques nous intéressent l’un et l’autre, même si la série Les Cités Obscures n’est pas du tout didactique. Beaucoup de contenus scientifiques et de réflexions artistiques sont entrés dans nos albums, plus ou moins transformés par la fiction. Il n’y a jamais chez nous le désir de restituer tel quel un savoir, nous l’incorporons à la matière fictionnelle et le traitons avec une certaine liberté. Je ne sais pas si le mot de « légèreté » convient, notre travail est tout de même assez documenté, mais en tout cas il n’y a aucune volonté de vulgarisation. Nous cherchons plutôt à transposer de façon vivante des choses qui nous passionnent. Nous avions par exemple réalisé au Botanique à Bruxelles une exposition qui s’appelait « Les Métamorphoses de Nadar », et traitait de son œuvre tout en lui rendant hommage de façon très libre. Cela nous avait passionnés, comme l’exposition Machines à dessiner présentée en 2016 au Musée des Arts et Métiers : nous y dialoguions avec des machines conservées dans les réserves.

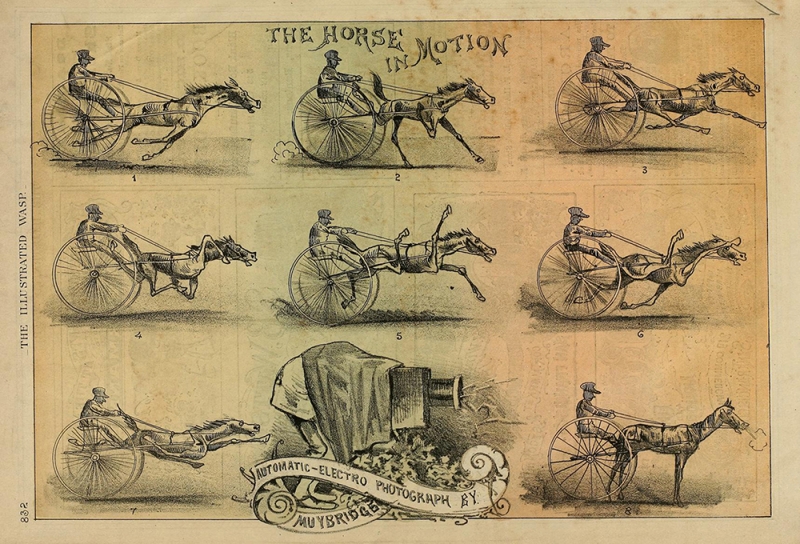

Figure 7. F. Korbel and Bros, d’après Eadweard Muybridge, The Horse in Motion, The San Francisco Illustrated Wasp, vol. 2, n° 104, 28 juillet 1878.

California State Library.

Vous avez aussi choisi une caricature des travaux de Muybridge, parue dans le journal San Francisco Illustrated (Figure 7).

B. P. : Muybridge est un personnage aussi intéressant que Nadar. La question de la représentation du mouvement du cheval est une obsession dans un monde où le cheval a la même importance que l’automobile au xxe siècle. Leland Stanford, grand constructeur de trains qui a fait sa fortune dans les trains et la conquête de l’Ouest, accueille les expériences très complexes de Muybridge, qui sollicitent beaucoup de savoirs de l’époque. On arrive enfin indiscutablement, avec des temps de pose très raccourcis, à avoir la preuve que les jambes du cheval se détachent du sol lorsqu’il galope. Muybridge se fait alors conférencier itinérant, inventant même certains dispositifs de projection d’après ces expériences. Cette nouvelle représentation de la course du cheval bouleverse les artistes : Ernest Meissonier corrige certains de ses tableaux, Edgar Degas est très troublé, tandis qu’Auguste Rodin, qui a assisté à la démonstration, estime que la liberté de l’artiste reste entière. La caricature s’en mêle, comme en atteste cette représentation burlesque du mouvement du cheval, dont les jambes s’embrouillent dans toutes les directions. Comme pour d’autres exemples évoqués, le rôle vulgarisateur de la caricature est remarquable ici, car le nom de Muybridge apparaît très visiblement, côtoyant les mentions « Automatic Electrophotograph » et The Horse in Motion. Cette caricature reprend à peu près le format des séries photographiques de Muybridge, sans moquer l’appareil photographique en tant que tel. Par-delà l’ironie, donc, ce dessin consacre la découverte. La comédie, la blague, est en fait une des manières les plus efficaces de faire passer l’idée. Cela m’évoque le travail de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici dans la bande dessinée Le Monde sans fin. Indépendamment des débats de fond, cet album est une réussite parce que le savant est mis en scène de manière un peu moqueuse : l’équilibre entre humour et didactisme est excellent. J’ai lu des albums pesants à force de didactisme et d’autres qui abusent de la moquerie, au risque que le savoir ne passe plus. Dans Le Monde sans fin comme dans cette séquence du San Francisco Illustrated Wasp, le message survit à la moquerie.

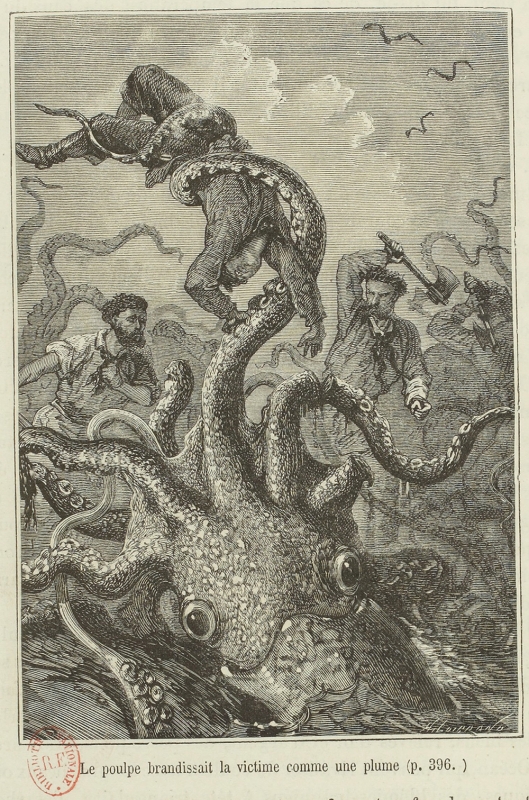

Figure 8. Hildibrand d’après Édouard Riou, dans Jules Verne, Vingt Mille Lieues sous les mers, Paris, Hetzel, 1871, p. 400.

Bibliothèque nationale de France, Paris. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Nous arrivons à présent à deux images illustrant les récits de Jules Verne.

B. P. : Verne est le dernier grand romancier du dénombrement du monde. Je suis frappé par sa volonté d’assimiler tous les savoirs de son temps par un travail méthodique de documentation. Il s’informe constamment, à tel point que lorsqu’il entame un roman, il dispose généralement déjà d’un dossier sur le pays, ou le sujet, ou l’invention qui le préoccupe. Il cultive en même temps un lien au mythe tout à fait fondamental. Dans ce combat situé à la fin de Vingt mille lieues sous les mers (Figure 8), qui oppose l’équipage du Nautilus au Kraken, nous trouvons une dimension voisine des récits de Moby Dick ou de Jonas. Ce sens du mythe assure sa permanence par-delà le caractère un peu vieilli de son écriture. Le rapport très fort de Jules Verne aux quatre éléments complète à merveille un savoir d’allure positiviste. L’image représentant le poulpe géant nous a profondément inspirés pour Le Retour du capitaine Nemo et le projet de sculpture de François Schuiten et Pierre Matter que nous avons appelé le Nauti-poulpe9. Michel Serres a montré combien Jules Verne ou Zola étaient plus proches de la science de leur temps quand ils plongeaient droit dans l’imaginaire que lorsqu’ils essayaient de la restituer au premier degré. C’est pourquoi le Nautilus, par exemple, peut garder sa pertinence, exactement comme la fusée lunaire hergéenne – pur signe graphique – conserve la sienne, quelles que soient les évolutions technologiques. La force de Jules Verne est de ne pas s’être laissé embarrasser par une explication technique qu’il ne pouvait pas donner. Il aurait été impossible à l’époque de faire fonctionner ce sous-marin, mais justement, cette audace, ce raccourci, cette façon d’aller droit vers l’image la plus pure, fait que l’objet n’est pas démodé, ni démodable.

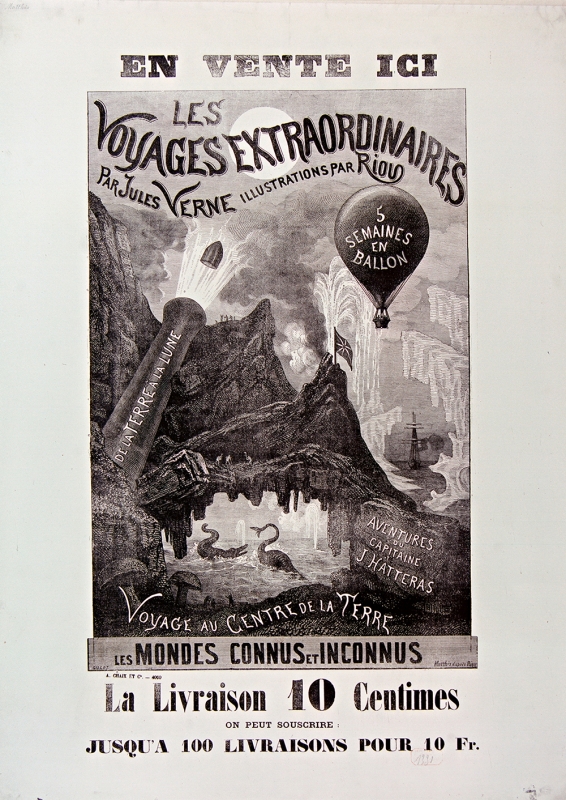

Figure 9. Charles-Émile Matthis d’après Édouard Riou, Gillot, En vente ici : Les voyages extraordinaires par Jules Verne, illustrations par Riou, 1886.

Bibliothèque nationale de France, Paris. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

C’est ce qui en fait le grand nom du Magasin d’éducation et de récréation.

B. P. : Oui, et qui fait cette association étrange et forte avec Pierre-Jules Hetzel, dont on voit dans cette image publicitaire (Figure 9) une très belle incarnation. Le projet d’Hetzel est plutôt didactique, il s’agit de transmettre à travers la fiction l’état du savoir de son temps. Il trouve en Jules Verne quelqu’un qui accomplit ce désir et qui le transcende complètement. Cette image magnifique dessinée par Riou rassemble plusieurs des grands romans du début de l’œuvre de Verne. C’est aussi une image impossible : tout se produit simultanément, le voyage au centre de la Terre, le voyage en ballon, le voyage dans les airs, le canon vers la lune, les créatures étranges, l’exploration du pôle, tout se mêle et prend une dimension fantastique. Il faut aussi souligner l’association parfaite du récit et de l’image : le lettrage est absolument inséparable de la puissance de l’image.

La revue de vulgarisation scientifique La Nature adopte le même type de police, tout à fait romantique et assez proche d’un monde à la Grandville.

B. P. : C’est une image vraiment remarquable, tout comme le titre : Voyages extraordinaires dans les mondes connus et inconnus. Le connu, c’est probablement la dimension propre au Magasin d’éducation, et l’inconnu, c’est l’appel du romanesque et du mythe. Cette combinaison fait de Vingt mille lieues sous les mers et L’île mystérieuse des romans capitaux dans l’œuvre de Verne, parce qu’ils sont aussi porteurs d’une part de négativité. La sagesse y cohabite avec l’hybris. Pensons par exemple à la cruauté presque incompréhensible du capitaine Nemo dans le premier roman, dont on ne trouve l’explication qu’à la fin de L’île mystérieuse. Cette part de violence, Jules Verne a dû la faire accepter à Hetzel, et c’est grâce à cela que nous aimons profondément ces romans encore aujourd’hui, parce qu’ils ne dépeignent pas un monde édulcoré.

Cette part de violence, je la retrouve chez Hergé ou chez Jacobs : l’alcoolisme du capitaine Haddock, par exemple, au moment de la première rencontre avec Tintin, n’est pas atténué, on assiste à la confrontation d’un jeune héros positif et d’un être dangereux pour lui et pour les autres. C’est ce qui fait la beauté de l’œuvre : derrière son côté lisse en apparence, elle accueille chez Hergé une part de rêves et de cauchemars, tout comme les apparitions fantasmatiques qui sont légion chez Jules Verne. Chez McCay aussi il y a du terrifiant. C’est quelque chose que la bande dessinée du réel et les œuvres de vulgarisation auront tendance à éliminer, en présentant une sorte de monde en aplats, alors que ce sont les aspérités qui nous font adhérer. Si une œuvre prétend rendre compte d’un savoir mais refuse d’envisager sa face obscure, je pense qu’elle ne parle pas à l’imaginaire et risque de manquer son rôle de transmission.

C’est aussi probablement ce qui fait le succès de certaines bandes dessinées, telles que Dans la combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne : elle y moque ce côté bon élève, cette figure de l’homme lisse et parfait que présente Thomas Pesquet.

B. P. : Oui, et le mordant de son dessin est très loin de l’image médiatique de Thomas Pesquet. Le dessin est porteur lui-même d’une dimension ironique, le spationaute redevient un être normal. Elle insiste aussi sur l’ensemble des épreuves qu’il a traversées : il y a l’image publique, glorieuse, mais il y a aussi tout ce qui a été préparé sur le plan médical et sportif, toutes les contraintes de vie auxquelles il a été exposé. C’est ce qui fait le charme et l’utilité du livre, qui justifie pleinement son existence par rapport à un documentaire ou une séquence télévisuelle. Le travail de Marion Montaigne donne une autre incarnation à Thomas Pesquet. La caricature montre ici qu’elle n’a pas perdu sa pertinence. Un mode de représentation n’efface pas les qualités d’un autre, de même que le dessin animé ou le jeu vidéo n’ont pas remplacé la bande dessinée. On peut parfaitement survivre à l’apparition des nouveaux médias quand on continue à explorer son domaine et de ses spécificités. On perd beaucoup en revanche lorsque l’on court après l’évolution technologique. C’est ce que fait la bande dessinée dite « augmentée », qui introduit des animations discrètes ou du son : autant réaliser un dessin animé ou un jeu vidéo.

Ces pas de côté dont vous parlez, qu’opèrent Jules Verne ou Winsor McCay, font parfois la réussite de certaines bandes dessinées de vulgarisation, ou au contraire leur échec lorsqu’elles refusent le second degré et affirment frontalement leur ambition didactique.

B. P. : Les œuvres en aplat, notamment celles qui séparent le savant du dessinateur, en ayant recours à des intermédiaires, présentent un risque important. Les meilleurs livres naissent de la complicité directe entre le savant et le dessinateur, ou de la mise en scène d’un personnage comme Thomas Pesquet, dont l’impertinence et l’humour permettent d’éviter le piège des « têtes parlantes », ce schéma répétitif et ennuyeux : dans ce modèle, le savant discourt dans de grandes bulles ponctuées de moments humoristiques, ce qui finit par lasser. Parfois, ces œuvres ressemblent à des essais déguisés et le texte surcharge la page. L’approche didactique pose aussi la question du mercenariat : ce nouveau champ, qui connaît de grands succès de librairie, génère des commandes exécutées par des personnes parfois peu sensibles au sujet. Réaliser un reportage ou un documentaire sur une île lointaine par passion est très différent de travailler chez soi à une commande. Le déclin des sciences humaines classiques et une certaine paresse de lecture peuvent réduire la bande dessinée à une fonction édifiante, au détriment à la fois du savoir et de l’art de la bande dessinée. Mais ce n’est pas une fatalité. Par exemple, dans la collection « Histoire dessinée de la France », on trouve des œuvres remarquables, témoignant d’une réelle intelligence du médium de la part de l’historien Sylvain Venayre et des dessinateurs avec qui il a collaboré. La réussite de ces bandes dessinées relève cependant du petit miracle, et on ne peut pas s’attendre à ce que toutes les bandes dessinées didactiques soient des réussites, surtout face à l’inflation opportuniste de la production actuelle.

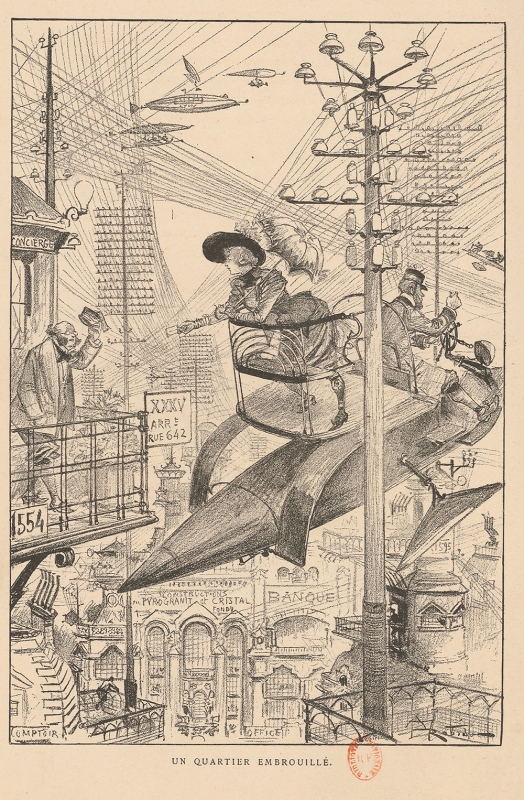

Figure 10. Albert Robida, « Un quartier embrouillé », La Vie électrique, Paris, Librairie illustrée, 1892, hors texte en regard de la p. 128.

Bibliothèque nationale de France, Paris. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Passons à présent à ces deux dessins d’Albert Robida, dont le premier est réinterprété par François Schuiten et vous-même dans Revoir Paris10, une histoire d’abord parue en deux tomes en 2014 et 2016.

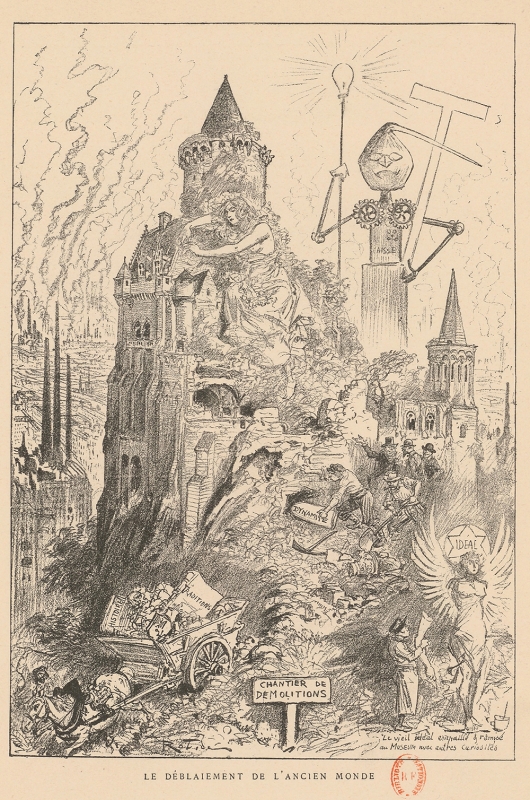

B. P. : Moins connu que Verne, Robida est pourtant une figure intéressante à plus d’un titre. C’est un écrivain et un dessinateur. Il a composé des livres où l’image est placée exactement là où il faut. Elle est d’ailleurs plus puissante que le texte : il y a une part de folie dans l’image, qui provoque la rêverie, contrairement aux descriptions qui s’ancrent plus souvent dans le didactisme. Cette image (Figure 10) provient de La Vie électrique, troisième roman de la trilogie du Vingtième siècle11. Robida me fascine car la dimension euphorique de son œuvre cohabite avec la satire et la nostalgie. C’est un visionnaire : que l’on pense par exemple au téléphonoscope, à l’enseignement à distance, aux taxis volants... Mais il reste aussi un amoureux du vieux Paris, auquel il rend hommage à de nombreuses reprises. Il formula à la fin de sa vie des commentaires extrêmement négatifs sur l’évolution du monde moderne. Cela n’empêche pas que l’œuvre suscite la jubilation au premier coup d’œil, effet que nous avons essayé de reproduire dans Revoir Paris. Si on creuse la question du projet de Robida, on s’aperçoit cependant que le message est beaucoup plus ambigu, à l’image de Paris au xxe siècle de Verne, où la dimension nostalgique et l’amertume sont très fortes. Mais si l’on oublie l’intention, si l’on oublie même le texte pour se concentrer sur l’image, on est saisi par la drôlerie et la poésie des détails, notamment l’omniprésence chez Robida des tenues élégantes. Les chapeaux des dames ne s’envolent jamais, la politesse est de mise jusque dans les airs, alors même que le développement massif de l’électricité génère des embouteillages dans ce « quartier embrouillé ». Dans cette autre image, Le déblaiement de l’ancien monde (Figure 11) on perçoit de façon beaucoup plus explicite la dimension critique négative. Elle illustre cette nostalgie d’un monde perdu, un peu la même que chez Baudelaire. Avec François, nous avions depuis longtemps envie de rendre hommage à Robida, à notre façon et à notre échelle. Dans Revoir Paris, nous l’avons fait de façon très explicite, en renvoyant à la source.

Figure 11. Albert Robida, « Le déblaiement de l’ancien monde », La Vie électrique, Paris, Librairie illustrée, 1892, hors texte placé en regard de la p. 206.

Getty Research Institute, Los Angeles.

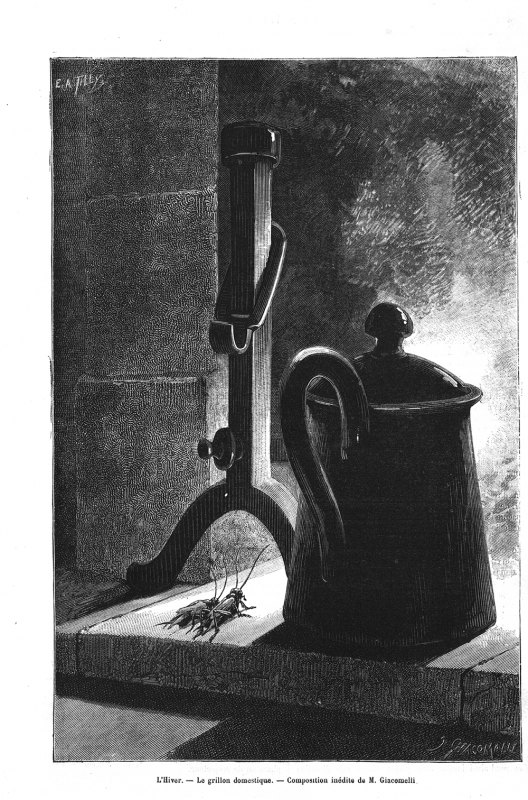

Figure 12. Auguste Tilly d’après Hector Giacomelli, « L’hiver – Le grillon domestique – Composition inédite de M. Giacomelli », La Nature, premier semestre, 1883, p. 41.

Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris. (Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers - https://cnum.cnam.fr).

Vous avez retenu une autre image produite par l’illustrateur et peintre Hector Giacomelli (Figure 12). Pourquoi ?

B. P. : Giacomelli est un illustrateur tout à fait particulier de l’époque, un dessinateur animalier réputé qui se situe idéalement entre didactisme et poésie. Cette image pourrait être reliée à une imagerie symboliste ou surréaliste car la cafetière, reproduite de façon réaliste, est aussi démesurée qu’une tour par rapport à ces grillons dangereusement proches du feu. L’image échappe profondément au didactisme, comme les oiseaux de Giacomelli, qui frappent d’abord l’imagination par leur beauté. Giacomelli réalise une image aboutie, autosuffisante et puissante à partir d’une commande qu’il transgresse, en l’occurrence l’illustration des quatre saisons. Cette image déjoue le risque premier de la vulgarisation et du didactisme, qui serait le retour à une instrumentalisation du dessin, dont on diminuerait la puissance poétique et humoristique pour en faire un simple vecteur de sens, de communication.

Ce dessin de Giacomelli renvoie aussi un peu au conte, forme littéraire qui contient aussi une part de didactisme plus ou moins dissimulée.

B. P. : Bruno Bettelheim publie dès 1976 Psychanalyse des contes de fées ; aujourd’hui se multiplient aussi les lectures féministes et les lectures liées aux abus subis par l’enfance12. Il est évident que si cette dimension avait été explicite, le conte n’aurait jamais pu traverser le temps. Il faut que le conte se présente sous un jour crypté, pour nous donner l’envie de le relire et de l’interpréter. C’est ainsi qu’il peut avoir des résonances profondes. Dans les grandes bandes dessinées qui ont traversé le temps, il y a de cela. Lorsque je travaille avec François Schuiten à l’élaboration d’un scénario, nous suspendons assez rapidement notre jugement : nous travaillons pour ainsi dire dans une chambre d’échos, une phrase en appelle une autre, un dessin présente une image énigmatique. Nous nous laissons entraîner dans une histoire dont les thèmes nous sont familiers mais dont le sens nous échappe partiellement. D’une certaine façon, notre collaboration produit un résultat dont aucun de nous deux n’est propriétaire. On pourrait penser que le scénariste se situe davantage du côté du sens, tandis que le dessinateur creusera l’aspect esthétique, mais ce n’est pas vraiment le cas. Chaque dessin doit être porteur d’autre chose que ce qu’il est supposé exprimer. Il faut s’engager avec une sorte d’imprudence dans le travail du texte et des situations. Tout autre chose que la transmission, le didactisme, la vulgarisation. De fait, comment, dans une bande dessinée du réel, dans une bande dessinée de non-fiction, donner toute sa place aux résonances intimes, comment cultiver une part d’étrangeté, de folie ? Comment rendre compte de ces éléments qui sont au cœur des grandes découvertes scientifiques, techniques ou philosophiques en laissant sa place à l’imaginaire ?

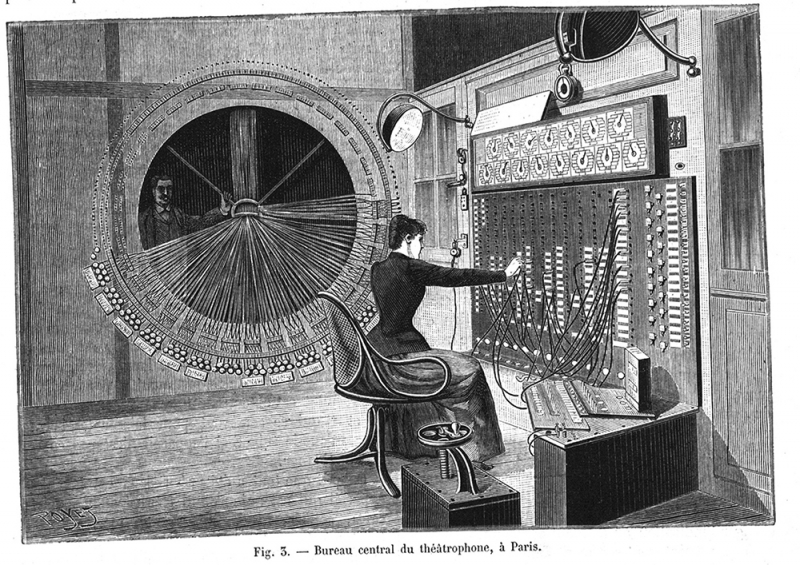

Figure 13. « Bureau central du théâtrophone, à Paris », La Nature, deuxième semestre, 1892, p. 57.

Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris. (Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers - https://cnum.cnam.fr).

Vous avez retenu une autre image (Figure 13) issue de La Nature, illustrant le fonctionnement du théâtrophone.

B. P. : Elle me fait penser à une scène de notre album Brüsel où une opératrice téléphonique joue avec les câbles. François Schuiten et moi-même sommes des amateurs de technologies visibles. Rien de plus neutre qu’un smartphone, par exemple, qui concentre un grand nombre de fonctions, réalise des opérations extraordinaires, mais se présente comme un petit rectangle noir qui ne nous dit rien de ce qu’il fait, alors que les technologies représentées dans les revues du xixe siècle exhibent leur dispositif et font spectacle. La fête foraine n’est jamais très loin, et l’on est frappé par la présence de cette employée dans l’image, tout à la fois active et élégante. C’est le type d’image qui nous parle pour la création des Cités obscures. Plusieurs de nos histoires sont nées de rêveries à partir de ces gros recueils, notamment de L’Illustration, mais aussi de La Nature et de quelques recueils du Tour du monde. François Schuiten connaît bien ces reliures, il en possède une riche collection. C’est en les feuilletant que nous nous sont venues beaucoup d’idées. Le vaisseau du désert, par exemple, que l’on voit dans La Route d’Armilia, ou encore un personnage de l’histoire de Brüsel, directement inspiré d’Arsène d’Arsonval, l’inventeur de l’électrothérapie. Nous alimentions le récit en feuilletant ces volumes. François photocopiait des dizaines et des dizaines d’images, qui ont formé un dossier relié auquel nous revenions dès que nous avions besoin de développer une scène. Parfois, nous décontextualisons tellement ces images que nous finissons par oublier la référence initiale, d’autres fois la source reste visible. Les lecteurs sont souvent admiratifs de l’imagination à l’œuvre dans les Cités obscures, mais il s’agit plutôt d’une forte sensibilité à des éléments visuels oubliés que nous nous amusons à recomposer.

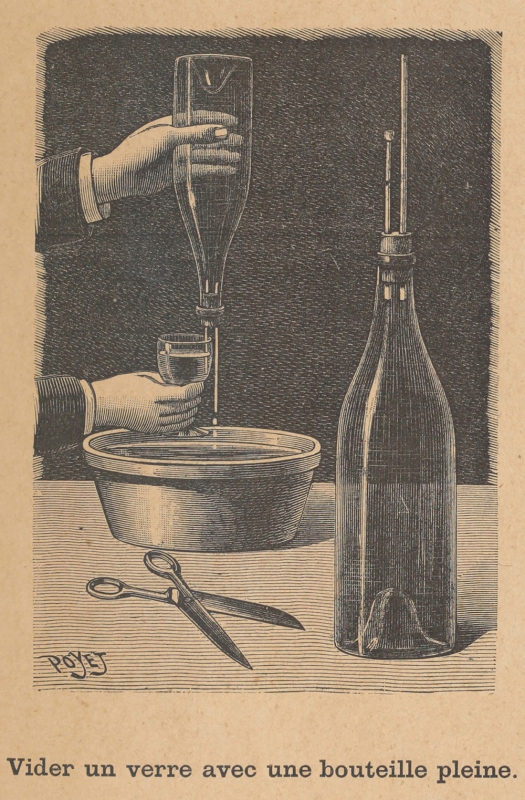

Figure 14. Tom Tit, La Science amusante, Paris, Larousse, 1893, p. 113.

Bibliothèque nationale de France, Paris. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Enfin, vous avez choisi une image que Max Ernst a peut-être utilisée dans ses collages (Figure 14). Lui aussi avait été frappé par les gravures de La Nature et des ouvrages de science amusante de la fin du xixe siècle.

B. P. : Tom Tit (de son vrai nom Arthur Good, ingénieur français des Arts et manufactures) est un auteur très intéressant. Il propose dans ses ouvrages de la science amusante, l’idée étant que l’on puisse reproduire chez soi des petites expériences scientifiques. Le dessin a souvent une part d’étrangeté qui excède le didactisme. Ce lien entre le jeu, l’imaginaire et la pédagogie reste quelque chose de charmant. J’ai longtemps possédé ces petits volumes mais ils ont disparu en 2016 dans l’incendie de mon appartement. Je ne suis pas du tout bricoleur, donc je n’ai jamais essayé de reproduire ces expériences, mais je les aimais beaucoup pour leur côté poétique et bizarre.