Depuis sa création en 1911, l’Association Sportive Biterroise (ASB), aujourd’hui connue sous le nom d’AS Béziers Hérault (ASBH), a marqué l’histoire du rugby français. Ses stades, bien plus que de simples infrastructures sportives, ont joué un rôle fondamental dans le parcours du club au plus haut niveau. Témoins des évolutions du club et de son environnement, ces enceintes ont incarné à la fois les heures de gloire et les défis du déclin, tout en reflétant les espoirs de renouveau. Elles se sont imposées comme des marqueurs identitaires pour Béziers, mêlant ambitions sportives, transformations sociales et enjeux économiques. Chaque période a vu ces lieux influencer les performances sportives de l’ASBH, tout en participant à la mutation de la ville et à son rayonnement sur le rugby français. Cet article s’interroge sur la place des stades de Béziers dans la construction de l’identité du club, tout en analysant leur rôle dans les dynamiques sociales, architecturales, économiques et sportives qui ont façonné le rugby biterrois.

Figure n° 1. Les tribunes en bois du stade de Sauclières dans l’entre-deux-guerres.

Crédit : Collection Christian Guiraud.

Le stade de Sauclières : un temple du rugby avant l’avènement du professionnalisme (1911-1989)

Le club voit le jour en 1911, à une époque où le rugby s’enracine progressivement dans le sud de la France, grâce à une mobilisation collective portée par Louis Viennet1 et Jules Cadenat2, fondateurs du club et figures locales influentes. Louis Viennet investit personnellement la somme importante de 20 000 francs tandis que Jules Cadenat contribue en offrant 20 louis d’or. Ce financement, complété par d’autres contributions, a permis l’acquisition d’un terrain situé entre les rives de l’Orb et le canal du Midi, où poussent des saules, arbres qui inspirent le nom des Sauclières (ici stade de Sauclières). On y aménage un terrain d’honneur pour les rugbymen, un terrain annexe avec une piste d’athlétisme, et quelques courts de tennis, dans l’esprit d’un club pensé à l’origine comme omnisports. Cependant, le rugby s’impose rapidement comme la discipline dominante, reléguant les autres sections au second plan. Le rachat et l’installation des tribunes en bois du concours hippique marquent un tournant, consacrant la naissance du Stade Sauclières.

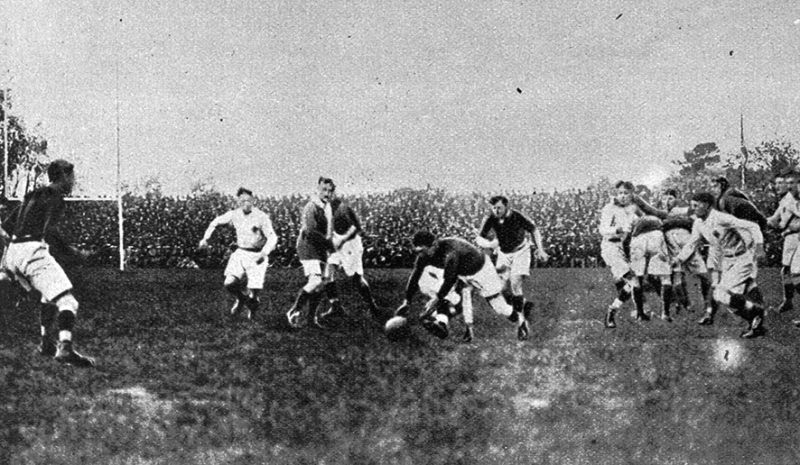

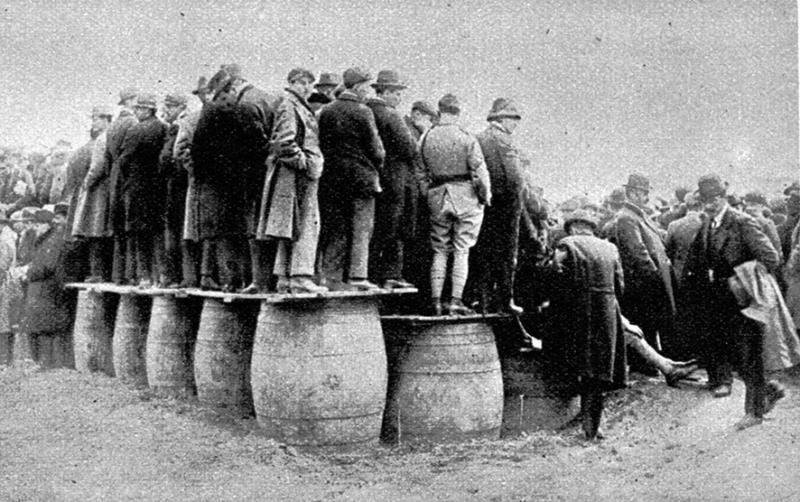

Grâce à cet équipement et aux bonnes performances de l’ASB, le lieu s’impose rapidement comme un bastion du rugby français, au point d’accuillir un événement sportif majeur. L’entregent de Jules Cadenat et le travail du président Henri Bru permettent au stade d’être choisi pour accueillir la finale du championnat de France 1921 entre Perpignan et Toulouse, attirant près de 20 000 spectateurs venus assister à cette confrontation de premier plan. Les supporters des deux camps, arrivés tôt dans la matinée, s’entassent sur des gradins improvisés, construits à partir de tonneaux recouverts de planches, tandis que le Plateau des Poètes et les berges du canal du Midi deviennent le théâtre de pique-niques festifs arrosés de vins locaux. L’ambiance est bon enfant et, cinq heures avant la rencontre, la quasi-totalité des spectateurs est déjà rassemblée à l’intérieur du stade. La recette s’élève à 140 000 francs, un succès pour Henri Bru, avec des places variant de 15 à 30 francs en tribune et 5 francs pour les populaires. La sécurité, assurée par la cavalerie des gendarmes, permet de maintenir l’ordre malgré quelques spectateurs ayant forcé les barrières, sans qu’aucun incident majeur ne soit à déplorer. Ce succès populaire et médiatique renforce la légitimité de l’ASB sur la scène du rugby français3. Dans cette dynamique, l’arrivée du régiment du 502e de chars de combat à Béziers joue un rôle déterminant, en faisant s’établir dans la ville des sportifs d’exception qui intègrent l’équipe locale et élèvent son niveau de jeu4. Cet apport, combiné au développement des infrastructures comme le Stade de Sauclières, permet à l’AS Béziers d’atteindre ses premières demi-finales du championnat de France en 1924 et 1929, marquant le début de son ascension vers les sommets du rugby français. À partir des années 1930, le Parc des Sports de Sauclières entre dans une phase de modernisation significative, avec la construction de tribunes en dur garnissant les virages et augmentant considérablement la capacité du stade, désormais capable d’accueillir entre 25 000 et 30 000 spectateurs. Cette capacité d’accueil place Sauclières juste derrière le stade de Colombes, alors considéré comme le plus impressionnant du rugby français5. Deux ans plus tard, le club omnisports de l’ASB intègre une section de football, issue du Stade Béziers Sport, fondé en 1911, puis du Stade Olympien Biterrois en 1918. En 1932, il devient donc officiellement l’Association Sportive de Béziers à la suite d’un rapprochement avec le grand club omnisports de la ville, mais cette union ne dure qu’un an. Cependant, l’histoire du football à Sauclières était loin d’être terminée6.

Figure n° 2. Phase de jeu de la finale du championnat de France de rugby US Perpignan-Toulouse (5-0) disputée au stade de Sauclières le 17 avril 1921.

Crédit : Le Miroir des Sports, 21 avril 1921/Gallica.

Figure n° 3. Spectateurs assistant à finale du championnat de France de rugby Perpignan-Toulouse disputée au stade de Sauclières le 17 avril 1921.

Crédit : Le Miroir des Sports, 21 avril 1921/Gallica.

En 1933, après l’absorption de quatre clubs locaux, le club redevient le Stade Olympien Biterrois. Deux ans plus tard, en 1935, il prend le nom d’Entente Sportive Biterroise avant de réintégrer l’AS Béziers en 1939 et de retrouver la pelouse de Sauclières. Commence une cohabitation parfois difficile avec le football, surtout pour les adeptes du ballon rond. Jules Cadenat s’en prend très vite à l’entraîneur de la section football pour avoir osé utiliser la pelouse de Sauclières sans autorisation. Une anecdote révélatrice des tensions persistantes entre les deux sections, illustrant combien le football à Béziers n’avait ni les mêmes droits ni le même poids que le rugby7. Malgré ce handicap, le football connaît également des moments de gloire. Entre 1955 et 1957, les footballeurs biterrois restent invaincus à domicile pendant 45 rencontres consécutives, une performance qui ouvre à la section les portes de la première division lors de la saison 1957-1958. L’ASB est cependant reléguée immédiatement après cette unique saison en Division 2. Malgré ses belles performances, le football à Béziers ne parvient jamais à égaler la popularité du rugby, qui reste le sport roi dans la ville. Cette réalité pèse sur le développement du club, dont le déclin s’amorce avec une relégation en Division 3 lors de la saison 1986-1987, suivie d’une descente en Division 4 en 1987-1988, conduisant à sa disparition en 1990 avant de renaître sous le nom d’Avenir Sportif Béziers en 20078.

Alors que les footballeurs tentent de faire succomber la ville aux charmes du ballon rond, les rugbymen entament leur ascension vers les sommets du rugby français. Le début des années 1960 marque une première période faste pour l’ASB, ponctuée par l’accès à quatre finales en cinq ans et la conquête d’un premier titre en 1961. Ce succès constitue un prélude à l’avènement du « grand Béziers » dans les années 1970. Porté par un jeu collectif et des tactiques innovantes, le club domine le rugby français de 1971 à 1984, remportant dix titres de champion de France en treize ans. Le stade de Sauclières devient en semaine un véritable laboratoire d’expérimentation d’un rugby novateur, où l’on peut observer les machines du « sorcier de Sauclières », Raoul Barrière, telles que les portes de saloon9 ou un joug à dynamomètre10, avant de se muer en forteresse imprenable chaque dimanche. Cette suprématie se traduit par deux records d’invincibilité, inscrivant cette période dans les annales du rugby. Le premier s’étend sur 11 ans, de 1958 à 1969, période durant laquelle Béziers reste invaincu à domicile. Le second dure onze ans et neuf mois (du 5 janvier 1969, défaite 8-9 contre Brive, au 11 octobre 1981, défaite 10-19 contre La Voulte). Le stade de Sauclières a aussi été le théâtre du record du monde de points marqués pour un club de rugby. En effet, le 16 décembre 1979, lors d’un match contre Montchanin, Béziers remporte une victoire écrasante 100 à 0, établissant un exploit historique. Ce jour-là, l’ailier Michel Fabre inscrit également 11 essais11, un exploit de plus du « grand Béziers12 ».

De nombreuses légendes sportives sont alors associées au stade de Sauclières. L’une des plus célèbres concerne le fameux tunnel d’entrée sur le terrain, où les adversaires étaient plongés dans l’obscurité totale. Selon la légende, les lumières y étaient volontairement éteintes, et les Biterrois en profitaient pour faire résonner des cris et des bruits intimidants. Cette histoire d’obscurité a été évoquée pour d’autres stades, mais elle a trouvé un écho particulier à Béziers où elle était largement reprise en raison de la domination totale du club13. Certains racontaient qu’au-delà de cette intimidation psychologique, quelques coups auraient pu être portés aux joueurs de l’équipe visiteuse, bien que cela relève du mythe selon le capitaine Richard Astre14. Cependant, la légende perdure dans les récits de nombreux adversaires et supporters… Alain Estève15, « l’ogre de Béziers », souvent le premier incriminé dans ce genre d’histoires, rappelle qu’il se contentait de tousser pour faire passer des messages. Ce genre d’intimidation renforçait la crainte suscitée par Béziers, où beaucoup d’équipes arrivaient déjà en victimes expiatoires. Olivier Saïsset, ancien troisième ligne l’AS Béziers, affirme lui : « C’est vrai qu’il y avait un peu d’esbroufe. On a eu quelquefois à fermer la trappe. C’est une trappe au sol, à glissière. Alors, quelquefois, on s’amusait à la fermer. On avait l’air de dire à nos visiteurs : regardez, là, vous êtes là, vous ne pouvez plus partir. C’est marrant. C’est marrant, surtout quand on en est l’auteur. Quand on le subit, ça devait être un peu moins drôle16. » À cela s’ajoute l’influence du public biterrois, réputé pour sa ferveur, voire son hostilité, y compris pour les matchs de football, une atmosphère redoutée même par l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Éric Di Meco, pourtant peu enclin à se laisser impressionner, qui a plusieurs fois souligné la difficulté de jouer à Béziers en raison de cette ambiance particulièrement hostile. Cette pression ne se limite pas aux joueurs adverses, elle pèse aussi sur les arbitres, pris pour cible par un public enflammé. Parmi leurs chants célèbres, les supporters entonnent un refrain intimidant destiné au directeur de jeu, « L’arbitre au Canal17 ! », visant à déstabiliser l’homme au sifflet. L’atmosphère hostile, combinée à l’excellence des joueurs sur le terrain, fait de Sauclières un lieu où peu d’équipes osent rêver de victoire. Cette domination impressionnante ne passe pas inaperçue outre-Manche. En 1978, la BBC se déplace au stade de Sauclières pour réaliser un reportage intitulé « The Béziers Phenomenon ». Nigel Starmer-Smith, ancien demi de mêlée de l’équipe d’Angleterre, encourage même le « Quinze de la Rose » à prendre exemple sur le club biterrois, mettant en lumière son influence internationale et son style de jeu novateur18. Béziers incarnait alors la capitale incontestée du rugby et Sauclières en était le temple sacré. Cet héritage de domination transparaît également dans la presse, qui ne manque pas de souligner, à sa manière, l’invincibilité des Biterrois à Sauclières. Tour à tour, Béziers est décrit comme un bastion, une forteresse, une citadelle, une Bastille ou encore le village d’Astérix, résistant avec fierté aux assauts adverses19. Une référence historique revient aussi sans cesse dans les discours de Raoul Barrière, l’association de cette équipe aux Cathares et au sac de de 1209. « Nous sommes les Cathares du rugby ! Nos ancêtres sont morts à Béziers pour ne pas avoir livré les leurs au pouvoir. À l’époque du Grand Béziers, nous nous sommes encore dressés contre le pouvoir, contre l’orthodoxie, son autorité, son jeu imposé. Chaque dimanche à Sauclières, on faisait passer le message. Nous ne serons plus jamais les victimes…20 » Un sentiment partagé par les adversaires eux-mêmes, à l’image du légendaire Jean-Pierre Rives qui déclare : « Je n’ai jamais gagné à Béziers car ils étaient une des plus grandes équipes de l’histoire. Gagner à Sauclières est une des rares choses qui ne m’a pas été permise dans ma carrière. Pendant des années, quand je voyais le panneau Béziers sur l’autoroute, j’accélérais21. » Jean Pierre Bastiat, troisième ligne de l’US Dax, résume en quelques mots la situation : « Imprenables à l’extérieur, invincibles à Sauclières22 ». Cependant, les années 1980 marquent la fin de cette période dorée. Après un dernier titre en 1984, le club amorce un déclin progressif. Une réflexion sur l’avenir du club et de ses infrastructures s’engage alors. À la fin de la saison 1983-1984, le maire, Georges Fontès, annonce l’édification d’un nouveau stade, destiné à faire rayonner le club et la ville, tout en réglant le problème des inondations récurrentes du stade de Sauclières.

Le stade de la Méditerranée : ambition et désillusion (1989-2019)

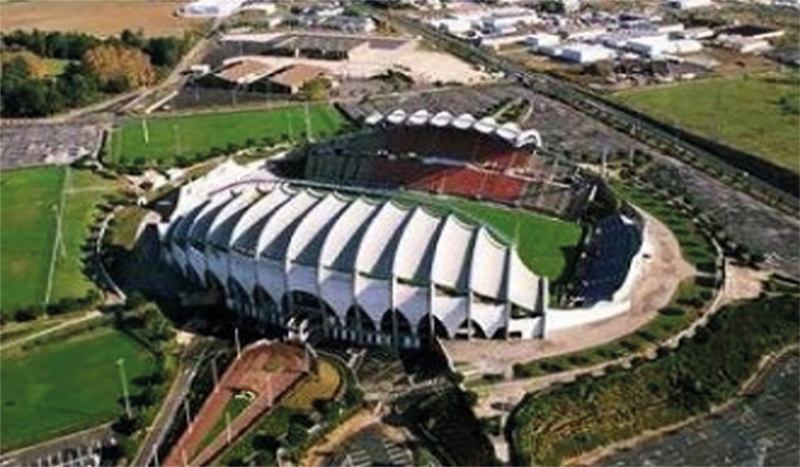

Figure n° 4. Photographie aérienne du stade de la Méditerranée au début des années 1990.

Crédit : Zurban.

Inauguré en 1989, le stade de la Méditerranée marque un tournant dans l’histoire de l’ASB. Avec une capacité de 20 000 places, dont 13 000 assises, ce projet ambitieux coûte 110 millions de francs (environ 26 millions d’euros aujourd’hui23). Il s’agit d’un investissement pionnier pour un rugby pas encore pleinement professionnel. À son inauguration, c’est tout simplement le plus grand stade dédié uniquement au rugby de l’Hexagone. Le projet s’inscrit dans une perspective de modernisation, mais aussi dans celle de l’organisation des Jeux méditerranéens de 1993. Cet événement international renforce la nécessité de doter la ville d’infrastructures modernes et capables d’accueillir des compétitions de grande envergure. Le stade de la Méditerranée devient alors un symbole de cette ambition, servant à la fois le rugby local et la reconnaissance de Béziers sur la scène internationale. Conçu par l’architecte Jean Balladur, neveu de l’ancien Premier ministre Édouard Balladur et célèbre notamment pour ses réalisations à La Grande-Motte, son travail suscite des commentaires variés. Critiqué par les partisans d’une architecture internationale privilégiant le rationalisme et l’orthogonalité, il est également considéré comme dépassé par de nombreux architectes des nouvelles générations, qui qualifient parfois son style de formaliste, voire maniéré. Malgré ces critiques, la forme elliptique du stade de la Méditerranée, inspirée à la fois d’un coquillage et d’un ballon de rugby, séduit dans un premier temps le monde du rugby français. À l’origine conçu pour offrir une capacité de 35 000 places avec des tribunes entièrement couvertes, ce qui lui valait le surnom de « petit Parc des Princes », le stade dut finalement voir son projet drastiquement révisé en raison de contraintes budgétaires, réduisant ainsi sa capacité à 20 000 places. Cette adaptation, combinée à des espaces plus restreints et à des finitions simplifiées, confère à l’ensemble une impression d’inachèvement, mais le stade demeure malgré tout fonctionnel et moderne pour son époque, constituant ainsi une avancée significative, notamment en matière d’exposition aux inondations. En adoptant une enceinte plus contemporaine, Béziers affirme sa volonté de s’inscrire dans une nouvelle ère, celle d’un rugby professionnel en devenir24. C’est dans ce contexte ambitieux que s’inscrit le match inaugural, organisé le 16 août 1989 pendant la traditionnelle Féria de Béziers, opposant l’ASB au Stade Toulousain25. Cependant, ce moment, censé célébrer l’entrée du club dans une nouvelle ère, est assombri par une tournure inattendue. Un violent orage s’abat sur la ville ce jour-là, transformant la fête en un véritable fiasco, alors qu’on avait quitté le stade de Sauclières en raison de ses fréquentes inondations. Les tribunes sont inondées, les voitures embourbées dans des parkings non aménagés, et même les plafonds de la tribune présidentielle s’effondrent par endroits… Malgré ce départ chaotique, le stade de la Méditerranée parvient à s’imposer comme un lieu majeur du rugby national et même international.

Un stade adapté au rugby spectacle

En effet, en 1990, le stade accueille une demi-finale du championnat de France opposant Toulouse et le Racing Club de France (14-21). En novembre 1994, les légendaires All Blacks affrontent une sélection du Languedoc-Roussillon, renforçant l’aura internationale du stade. En 1999, lors de la Coupe du monde de rugby, il accueille deux rencontres : un match opposant les Fidji à la Namibie et une victoire du XV de France contre le Canada (33-20). Le stade de la Méditerranée accueille également des événements prestigieux, tels que la finale de la première édition du Challenge européen, un duel franco-français entre Bourgoin et Castres (18-9), et une demi-finale de H-Cup en avril 2002 entre Castres et le Munster, établissant au passage un record d’affluence avec 20 300 spectateurs. Ces rendez-vous confirment la capacité du stade à s’intégrer dans la dynamique des grandes compétitions internationales26. Pourtant, ce succès sur la scène internationale contraste fortement avec les performances locales. En dehors d’une demi-finale contre Bègles en 199127 et d’une remontée en première division en 1996 sous la direction de l’ancien demi de mêlée Richard Astre devenu entraîneur28, l’ASB s’éloigne du gotha du rugby français, jusqu’à connaître une chute brutale avec une rétrogradation en Fédérale à l’issue de la saison 2008-200929. Pendant que le club s’enfonce sportivement, la ville de Béziers et les différentes gouvernances du club, notamment la présidence de Louis Nicollin, qui a été la seule à permettre à Béziers de rivaliser économiquement depuis l’avènement du professionnalisme, s’efforcent d’adapter le stade aux exigences de cette nouvelle ère. Entre 2006 et 2008, plusieurs travaux significatifs sont entrepris : 20 loges d’une quinzaine de places sont installées dans les tribunes, accompagnées de deux loges latérales de 41 places chacune. Une brasserie de 430 m² est aménagée dans la tribune d’honneur, tandis qu’une bodega voit le jour sous la tribune de face. En 2016, de nouveaux aménagements sont réalisés, comprenant notamment la rénovation des quatre parkings, désormais dotés de toits recouverts de panneaux solaires. Malgré les efforts déployés pour moderniser l’enceinte et répondre aux exigences croissantes du rugby professionnel, le stade de la Méditerranée devient de plus en plus obsolète face à l’évolution des infrastructures sportives des grands clubs professionnels. Tandis que des enceintes modernes voient le jour, à l’image de la Paris La Défense Arena, joyau de modernité du Racing 92 inauguré en 2017, le stade biterrois donne l’impression d’être figé dans une autre époque. Son architecture vieillissante, ses tribunes trop éloignées du terrain atténuant l’intensité des rencontres, et son nom dépourvu de lien avec son riche passé historique rendaient inévitable une transformation. Toutefois, avant de tourner la dernière page de son histoire, le stade de la Méditerranée a tout de même eu l’honneur d’accueillir une finale mémorable, où l’équipe de France des moins de vingt ans a été sacrée championne du monde après une victoire (33-25) contre les Anglais30.

Le stade Raoul-Barrière : héritage et résilience (depuis 2019)

Le stade de la Méditerranée n’avait jamais su trouver sa place dans l’histoire du club. Privé de grandes victoires pour asseoir sa légitimité, il est souvent pointé du doigt comme le symbole d’un club en perte de repères, accusé d’avoir, de plus, tourné le dos à son histoire en effaçant visuellement les traces de son passé. Les tentatives de reconnexion avec la culture du club, comme la stèle célébrant les champions de France, le monument dédié à Pierre Lacans ou encore la statue d’Armand Vaquerin, n’ont jamais réussi à combler ce vide. Ces hommages, bien qu’honorables, sont restés épars et déconnectés, incapables de donner au stade une véritable identité. Seul le changement, plus radical, du nom de l’enceinte en 2019, après le décès de l’entraîneur emblématique Raoul Barrière, pouvait symboliquement réconcilier le club avec son passé. Profitant de cette dynamique, certains défenseurs d’une culture de club perdue y voient une opportunité de créer l’identité du stade. Un projet de redécoration est alors envisagé, avec pour ambition de transformer l’enceinte en un espace visuellement cohérent et profondément ancré dans l’histoire du club. L’ambition initiale reposait sur la mise en place d’une scénographie structurée visant à retracer l’histoire du rugby biterrois et à proposer une expérience enrichie aux supporters. Le projet prévoyait l’attribution de thématiques spécifiques aux différentes loges et espaces communs du stade, en mettant en avant les titres remportés par le club, les figures marquantes telles que les internationaux et entraîneurs emblématiques, ainsi que les événements majeurs ayant façonné l’ASBH. Toutefois, la mise en œuvre de ce programme n’a pas répondu aux attentes initiales. Les loges, bien que renommées, n’ont pas été accompagnées d’un travail scénographique approfondi permettant de donner un véritable sens à ces désignations. Par ailleurs, la décoration du stade s’est limitée à l’ajout de visuels disséminés de manière disparate, sans ligne directrice claire ni logique d’ensemble. Cette exécution partielle et le manque de cohérence dans l’aménagement ont conduit à un résultat perçu comme inabouti, empêchant le stade de devenir un véritable marqueur identitaire du club. Malgré des insuffisances persistantes dans la culture club, le renouveau symbolique du stade Raoul-Barrière marque une période de véritable renaissance pour l’ASBH. Après un nécessaire assainissement des finances, longtemps dans le rouge, le club a retrouvé un nouvel équilibre. Ce redressement accompagne une dynamique sportive enclenchée depuis plusieurs années, qui a culminé sous la direction de l’entraîneur Pierre Caillet. Lors de la saison 2023-2024, l’équipe a réalisé un parcours remarquable qui a permis à Béziers d’atteindre les demi-finales, où elle s’est inclinée in extremis contre Vannes, futur pensionnaire du Top 14. Parallèlement, un tournant décisif dans l’histoire du club s’est opéré avec le rachat de l’ASBH par le fonds d’investissement Strangford Capital, porté par les anciens All Black, Andrew Mehrtens, Springbok, Bob Skinstad, et l’ancien propriétaire d’écurie de Formule 1, Eddie Jordan31. En plus de ce changement de direction, le club a franchi une étape importante avec l’inauguration d’un campus flambant neuf au stade Raoul-Barrière, le 25 mai 2024. Développé par l’association ASBH, cet espace moderne, s’étendant sur une surface de 800 m2, met à disposition des équipements de pointe pour favoriser la formation et le développement du rugby à Béziers. Ce bâtiment, qui faisait cruellement défaut en raison de la vétusté des installations existantes, répond à un besoin essentiel du club en permettant aussi aux joueurs de s’entraîner en cas d’intempéries grâce à un terrain couvert, comblant ainsi une lacune majeure. De plus, situé à seulement 100 mètres du stade, il optimise les déplacements et améliore les conditions de préparation des athlètes. Grâce à ce nouvel outil, le club dispose désormais des infrastructures nécessaires pour rivaliser avec les grandes équipes du rugby français et accélérer son développement. À l’horizon des prochaines années, Nicolas Cristofol32, stadium manager de l’ASBH, met en lumière les évolutions récentes et les perspectives ambitieuses pour le stade :

Le stade a bénéficié d’une transformation remarquable grâce aux subventions municipales, avec une pelouse hybride chauffée parmi les meilleures de France, un habillage moderne, un éclairage LED de pointe et un écran géant. Le club dispose également d’infrastructures qui lui permettent d’envisager l’obtention du label Bronze, sur les futurs labels développés par la Ligue Nationale de Rugby, et du label Argent en cas d’optimisation de l’expérience client. Ces labels apporteront des revenus supplémentaires via les droits télévisés associés. Pour atteindre ces objectifs, il faut exploiter pleinement les espaces du stade afin de développer des espaces premium comme des loges, des zones d’hospitalité, et des services annexes tels qu’un musée, une boutique agrandie ou des chambres d’hôtel. Il est essentiel de valoriser les espaces inexploités pour accueillir et proposer des séminaires, des concerts et d’autres événements variés, tout en offrant des expériences innovantes comme par exemple des simulateurs et en diversifiant l’offre de restauration. Ces initiatives visent à transformer le stade en un lieu de vie dynamique, emblématique et rentable tout au long de l’année, inspiré des modèles NBA33.

En conjuguant modernisation des infrastructures, renouveau sportif et nouvelles ambitions, l’ASBH semble prête à écrire un nouveau chapitre de son histoire, où le stade Raoul-Barrière pourrait bien devenir l’épicentre de cette renaissance.

Figure n° 5. Sur la droite de la photographie, le campus, avec le stade Raoul-Barrière en arrière-plan.

Crédit : Beber du Cap.

Conclusion

Au cours de son histoire, les stades de Béziers ont donc tour à tour représenté la grandeur et la décadence du club. Le stade de Sauclières, sanctuaire d’une époque glorieuse, a symbolisé la domination et l’esprit indomptable du « Grand Béziers », forgeant un lien unique entre le club, ses supporters et la ville. À l’inverse, le passage au stade de la Méditerranée, bien qu’ambitieux, a mis en évidence les dangers d’une modernité déconnectée de ses racines, affaiblissant l’identité collective et coïncidant avec un déclin sportif. Aujourd’hui, le stade Raoul-Barrière représente une tentative de réconciliation, où l’héritage du passé nourrit un avenir porté par une nouvelle dynamique. Ainsi, ces enceintes transcendent leur rôle fonctionnel pour devenir des miroirs de l’évolution sociale, économique et sportive du rugby biterrois, symbolisant un club en constante transformation, guidé par ses racines et ses ambitions.