Janvier 2022 a marqué le retour des tribunes debout en Angleterre et au Pays de Galles, un événement venu consacrer 28 années de lutte menée par les associations de supporters de football à travers la Grande-Bretagne. L’entrée en vigueur des recommandations du rapport Taylor en août 1994 avait contraint tous les clubs des deux premières divisions anglaises à équiper l’intégralité de leurs gradins de sièges1. Jusqu’alors, les terraces, les tribunes aux billets bon marché situées derrière les buts où se massaient les partisans les plus démonstratifs, étaient conçues pour suivre le spectacle sportif debout. La liberté de mouvement qui découlait de cet agencement favorisait la sociabilité entre les personnes qui occupaient cet espace ce qui, par conséquent, permettait à des groupes, organisés de manière plus ou moins formelle, de voir le jour, et à une culture « supportériste » de prendre forme. Or, la reconfiguration des enceintes sportives qui avait pour objectif de contenir les mouvements de foule et d’endiguer le hooliganisme était, selon les fans, incompatible avec leur manière de vivre un match de football. Cet article propose d’étudier leur discours sur le réaménagement de l’espace qu’ils avaient investi. Pour ce faire, nous analyserons un corpus de fanzines publiés à Leeds au cours des années 1990. Il conviendra de les mettre en regard avec When Saturday Comes – magazine de football indépendant qui documentait la culture des tribunes en Angleterre – afin de comprendre comment cet activisme local s’articulait à une lutte nationale. Ces fanzines constituent un objet d’étude qui nous permet d’accéder à la parole des fans et qui, par conséquent, nous donne à voir le positionnement politique des supporters dans un contexte où le parti conservateur, mené par la Première ministre Margaret Thatcher, cherchait à imposer « la loi et l’ordre » dans les stades. Ainsi, nous nous interrogerons sur les représentations de l’expérience du stade promue dans ces tribunes et la dimension militante qu’elles revêtent.

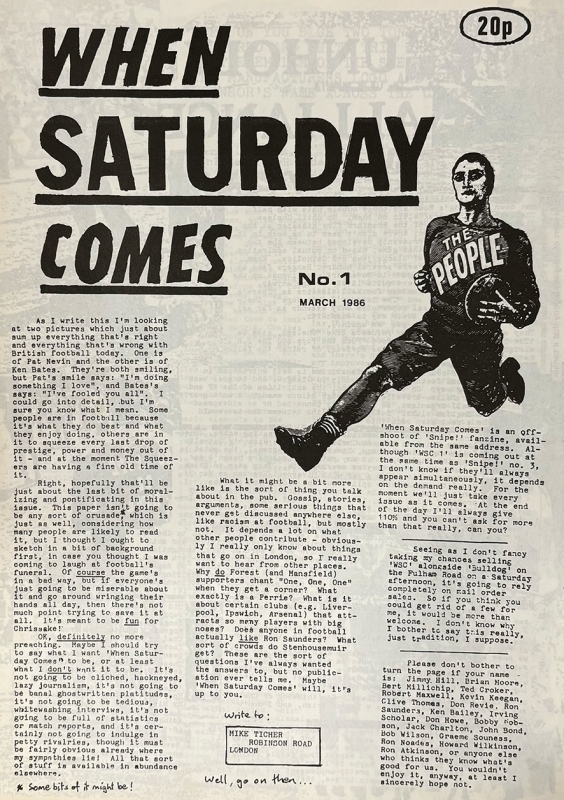

Figure n° 1. Couverture du premier When Saturday Comes (mars 1986).

Crédit : photographie Aurélien Gérard/When Saturday Comes/Leeds Central Library.

Avant toute chose, il conviendra de revenir sur le contexte dans lequel s’ancrait cette politique d’encadrement et de répression du supportérisme en Angleterre. Nous aborderons dans une première partie la question du hooliganisme, le drame de Hillsborough, et le déploiement des mesures sécuritaires dans les stades de football anglais. Ensuite, nous mettrons en lumière l’incompatibilité entre le fait de suivre un match de football assis sur un siège et la vision du supportérisme exprimée dans des publications éditées par les fans eux-mêmes et à destination de leurs pairs. Pour finir, nous appréhenderons la culture des tribunes comme une force conservatrice qui se positionnait en garde-fou contre l’aseptisation et les dérives économiques et sécuritaires qui caractérisaient le football anglais depuis les années 1990.

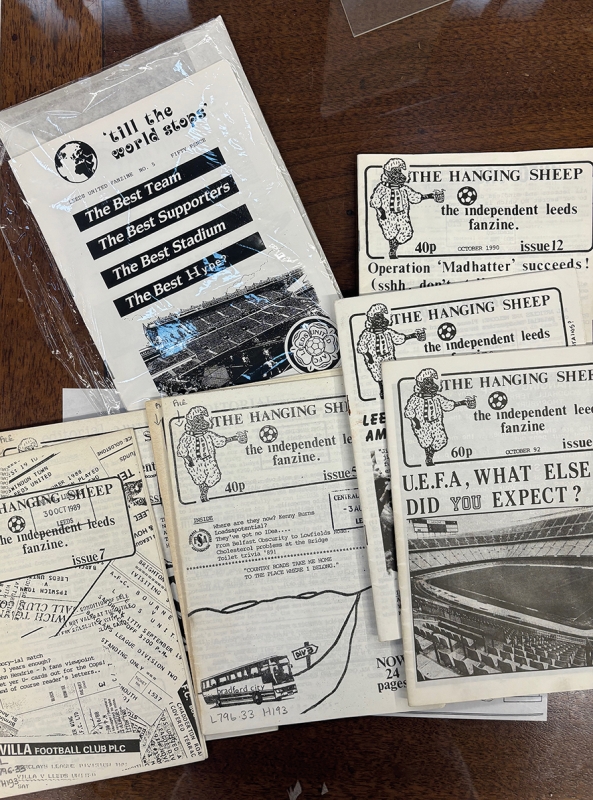

Figure n° 2. Fanzines de supporters de Leeds conservés à la Leeds Central Library.

Crédit : photographie Aurélien Gérard/Leeds Central Library.

De l’émergence du hooliganisme au drame de Hillsborough : les conditions d’un virage sécuritaire

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte d’autonomisation des adolescents et de baisse de fréquentation des stades, de jeunes garçons anglais ont pris possession des sections des stades que leurs aînés avaient désertées. Hors du contrôle de leurs parents, ces adolescents ont très vite investi la plupart des tribunes populaires et ont établi les règles et les codes qu’il était de rigueur d’adopter au sein de ces espaces. C’est ainsi que les premiers groupes de fans se sont formés. Leur apparition est venue bouleverser les conventions des stades : il n’était désormais plus question de changer de tribune avec les supporters adverses à la mi-temps pour mieux regarder son équipe attaquer2. La terrace était devenue le territoire qu’ils s’étaient approprié et qu’ils ne devaient pas quitter.

Alors que les agressions de joueurs et d’arbitres devenaient de moins en moins fréquentes à partir des années 1960, le nombre d’envahissements de terrain et de bagarres entre groupes de supporters augmentait considérablement. Ces comportements violents n’étaient plus nécessairement motivés par un fait de jeu ou une erreur d’arbitrage, et les affrontements entre fans n’étaient plus le fait de personnes isolées ou de petits groupes. Charger en masse la partie du stade où les supporters adverses se trouvaient afin de voler des écharpes ou des calicots était devenu une fin en soi. Face à ce phénomène, les autorités ont cherché à séparer les fans locaux des fans visiteurs dès 19673.

Jusqu’ici, la ségrégation n’était pas imposée mais se faisait naturellement : elle résultait de la volonté des supporters eux-mêmes qui préféraient se regrouper pour suivre le match entre eux et ne pas se mélanger aux partisans de l’équipe adverse. Or, face à l’arrivée d’un nouveau mode de supportérisme, dont la violence était la clé de voûte, les sections allouées au public de chaque équipe furent strictement délimitées par des grillages, ou bien par des cordons de policiers et de stadiers. Cette séparation des fans, progressivement adoptée par tous les clubs au fil des années 1970, a toutefois eu pour conséquence de renforcer la cohésion au sein des groupes de hooligans, ce qui les a conduits à adopter des comportements de plus en plus hargneux et agressifs. La protection que leur assuraient les grillages les a incités à davantage manifester leur hostilité puisqu’ils savaient que le risque de confrontation était limité4. Le mouvement hooligan a continué à se développer et à prendre de l’ampleur tout au long des années 1970 et 1980. Ce faisant, les clubs et la police ont cherché à endiguer ce phénomène en réaménageant les stades de football afin d’y maintenir l’ordre. Puisque la violence était principalement localisée dans les gradins derrière les buts où des bandes de jeunes supporters s’étaient établies, ils ont été modifiés en profondeur. Ainsi, en 1977, le stade d’Old Trafford à Manchester a été le premier dans lequel des grillages ont été installés tout autour de la tribune populaire afin d’empêcher les hooligans de rentrer sur le terrain et d’accéder aux tribunes adjacentes pour charger les supporters adverses. Or, cet encagement s’est révélé être un accomplissement pour les hooligans mancuniens qui se targuaient auprès de leurs rivaux de leur comportement si violent qu’il nécessitait des mesures inédites. Nous en voulons pour preuve le chant « We hate humans5 (On déteste les humains) » au travers duquel ils expriment leur fierté à être traités comme des animaux en raison de leur dangerosité – tout en se réappropriant le discours de la presse tabloïde et des pouvoirs publics à leur égard.

Ces grillages, progressivement installés au pied de toutes les terraces du pays, ont été un facteur déterminant de l’événement le plus meurtrier que le football anglais a connu. Le 15 avril 1989, au stade de Hillsborough à Sheffield, se jouait la demi-finale de Coupe d’Angleterre qui opposait Liverpool à Nottingham Forest. Quelques minutes avant le début du match, de nombreux supporters de Liverpool faisaient encore la queue pour accéder à leur tribune. Ce faisant, David Duckenfield, le commissaire de police en charge de la sécurité du match, a ordonné l’ouverture d’une porte de sortie afin que tous les fans puissent être à l’intérieur du stade pour le coup d’envoi de la rencontre. Un flux de spectateurs s’est alors dirigé vers le vomitoire donnant accès à la partie centrale de la tribune déjà bondée, et délimitée de toute part par des grillages. Lorsqu’une barrière d’appui a cédé sous la pression de la foule, des dizaines de personnes ont été précipitées les unes sur les autres. Le dispositif destiné à prévenir les envahissements de terrain a ce jour-là empêché les supporters de Liverpool d’échapper à un mouvement de foule qui a causé la mort de 97 personnes.

Avant que l’enquête indépendante menée par le Hillsborough Independent Panel entre 2009 et 2012 ne conclue à la culpabilité de la police du Yorkshire – qui a réécrit 116 témoignages afin que ceux-ci corroborent leur version des faits et n’entachent pas la réputation de ses agents – et ne permette la réouverture de l’enquête, les fans étaient tenus pour responsables du drame. La version officielle rapportée par la police affirmait que le mouvement de foule avait été causé par des hooligans ivres et sans billets qui avaient pénétré de force dans le stade. Dans son édition du 19 avril 1989, le tabloïde conservateur The Sun déclarait que des fans de Liverpool avaient « fait les poches des victimes, uriné sur de braves policiers et frappé ceux qui portaient secours aux personnes écrasées6. » Ce n’est qu’en 2012 que le journal a présenté ses excuses pour sa couverture fallacieuse de cette catastrophe. Toutefois, depuis la publication de cette une, la population de Liverpool, stigmatisée dans les pages du Sun, boycotte massivement ce tabloïde.

Deux jours après le drame de Hillsborough, le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher a commandé un rapport à Lord Peter Taylor, alors juge à la cour d’appel britannique, afin d’établir la vérité sur les causes du drame et de proposer des solutions pour renforcer la sécurité des stades dans un contexte où le hooliganisme avait été propulsé au rang de priorité absolue. Le 18 janvier 1990, le rapport Taylor était publié. Il préconisait le retrait des grillages ainsi que la fin des tribunes debout dans l’optique d’empêcher tout mouvement de foule. Tous les stades des deux premières divisions anglaises devaient être intégralement équipés de sièges pour le début de la saison 1994-1995 : un changement impopulaire auprès des supporters, profondément attachés aux terraces.

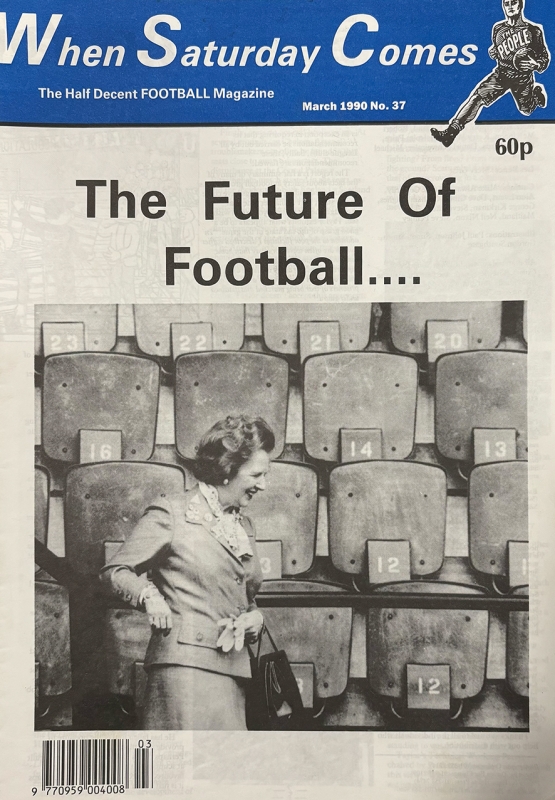

Figure n° 3. Couverture du magazine de football indépendant When Saturday Comes (mars 1990). Margaret Thatcher en une.

Crédit : photographie Aurélien Gérard/When Saturday Comes/Leeds Central Library.

Une vision du supportérisme enracinée dans les terraces

Dans le septième numéro de Marching Altogether, un fanzine édité par les membres de Leeds Fans United Against Racism and Fascism, se trouve un article dans lequel le groupe prend position contre les recommandations contenues dans le rapport Taylor qui venait alors de paraître. S’ils saluaient l’incrimination des stades vétustes, du harcèlement de la part des policiers, du racisme, et du hooliganisme, ils se montraient néanmoins réticents au réaménagement de la section d’Elland Road qu’ils occupaient. Leur défense des tribunes debout s’articulait à une affirmation de leur vision du supportérisme qui ne pouvait prendre forme que dans ces gradins : la densité de la foule et la liberté de mouvement qu’ils y trouvaient créaient les conditions nécessaires pour vivre le plus intensément possible un match de football. Ce modèle de supportérisme était également ancré dans une démarche militante comme l’illustre la phrase qui conclut l’article : « c’est encore NOTRE jeu – nous méritons mieux7 ». Ainsi, les supporters, à la fois auteurs et lecteurs des fanzines, se posaient en garants du football populaire : celui des terraces dont les dirigeants des clubs, de la fédération, et les membres du comité de Peter Taylor apparaissaient déconnectés. Ce discours est venu renforcer le clivage entre les supporters et les autorités du football dont le fanzine présentait l’impact sur le sport comme néfaste. En effet, les fans accusaient Peter Taylor et son comité de venir profondément altérer l’expérience du stade, et voyaient, a priori, les recommandations de leur rapport comme peu efficaces pour prévenir une nouvelle catastrophe. Selon les fans qui éditaient Marching Altogether, l’inaction prolongée des autorités du football, et les infrastructures délabrées étaient davantage responsables du drame de Hillsborough que l’absence de sièges dans les terraces.

L’incompatibilité entre leur pratique du stade et le fait d’assister à un match de football assis était de nouveau établie dans la quinzième édition de Marching Altogether, distribuée aux abords d’Elland Road au début de la saison 1992-1993. Dans un article sur le projet de rénovation de la tribune Lowfields, située le long du terrain et dont la partie basse permettait de suivre la rencontre debout, il est dit que « les sièges en plastique rendent pratiquement impossible le fait de se moquer efficacement de Paul Allen et Paul Stewart » respectivement joueurs de Tottenham et de Liverpool8. Ces deux équipes s’étaient déplacées à Elland Road en août 1992, et Leeds avait remporté 5-0 la rencontre contre la première, et fait match nul 2-2 contre la seconde. Marching Altogether corrélait l’activité en tribune aux succès sportifs du club : si aucun des deux joueurs mentionnés n’était parvenu à marquer, cela tenait au fait qu’ils avaient été décontenancés par les chants que leur étaient destinés. En ce sens, suivre une rencontre autrement que debout ne permet pas aux fans d’adopter collectivement un comportement qui perturbe l’équipe adverse pour mieux mener celle qu’ils soutiennent à la victoire.

Le fanzine défend un supportérisme actif, et dont l’objectif est d’influer sur le résultat sportif de la rencontre. À ce titre, une distinction s’opère entre les supporters et les spectateurs qui, assis, suivent le match de manière passive. Le mouvement de balancier que font les corps des fans situés dans les terraces en réaction aux actions du jeu ainsi que les gestes motivés par des accès de joie ou de fureur ancrent cette partie du public dans une pratique démonstrative. Se tenir debout leur garantit le sentiment d’implication dans la rencontre. Il convient également de garder à l’esprit que la terrace culture a émergé et pris forme dans des espaces qui ont été conçus pour suivre le match debout. Ainsi, tous les codes et toutes les pratiques qu’impliquait cette culture reposaient sur les conditions de suivi qu’offrait une place dans les gradins. En somme, deux pratiques du stade s’opposent. Assis, on y va pour être diverti, et regarder un spectacle. Debout, on s’y rend pour prendre part à une activité sociale, s’impliquer dans la rencontre en encourageant son équipe, et s’engager dans un match parallèle avec les supporters adverses9.

On retrouve ces deux visions concurrentes de l’expérience du match de football dans le neuvième numéro de ‘till the world stops, publié à l’automne 1992. La tension entre un supportérisme actif et une pratique du stade passive nous est donnée à voir dans un article qui s’ouvre sur un échange entendu dans la tribune populaire d’Elland Road, à la mi-temps d’un match. Un homme, décrit comme brusque, disait à une personne plus jeune que cette saison allait être sa dernière au stade si l’on installait des sièges dans les gradins10. En adoptant cette posture, l’homme plus âgé affirmait la radicalité de son supportérisme d’une part, et son attachement au stade tel qu’il le connaissait depuis des années d’autre part. Ces deux éléments lui conféraient une forme d’autorité et rendaient légitime son choix de ne plus se rendre au stade bien que celui-ci ne concordait pas avec le comportement attendu d’un supporter, chez qui la fidélité et la présence au stade constituent les éléments fondamentaux de l’ethos. L’appréhension du supportérisme de cet homme met en lumière le fait que pour une certaine frange du public, la plus réfractaire au rapport Taylor, les conditions de suivi d’une rencontre primaient sur le fait même de se rendre au stade. Cette conception n’était toutefois pas partagée par le moins expérimenté des deux. Moins radical que son interlocuteur, l’installation de sièges dans les gradins ne déterminait pas sa présence ou son absence au match.

Bien que deux visions de la pratique du stade soient mises en regard, elles ne sont pas présentées au lecteur comme se valant l’une l’autre : il y a d’un côté, celle du membre expérimenté de la tribune, et de l’autre, celle d’un jeune homme, érigé en étendard d’une nouvelle génération de supporters encore en phase d’apprentissage des codes de la terrace culture. Le rapport hiérarchique établi entre les deux fans rend davantage légitime la position de l’homme plus âgé : ses années d’expérience en font une figure d’autorité en tribune et, par conséquent, ses opinions sont celles qu’il conviendrait d’adopter. En outre, en étant qualifié de « brusque Yorkshireman » il revêt toutes les qualités valorisées dans le milieu des supporters de football : fort ancrage local, robustesse, et virilité.

Si l’on en croit les différents fanzines en circulation à Leeds, sa position était partagée par une partie importante du public. Motivé par l’attachement aux gradins mais également par une hausse considérable du prix des billets, ce courant de pensée a marqué un tournant dans l’histoire des tribunes anglaises, et a constitué une défaite pour les fans qui défendaient un supportérisme actif. Dès lors, la culture qui avait pris forme dans ces sections des stades a été mise au ban du football anglais, et les partisans ont été remplacés par un public davantage passif et enclin à un nouveau mode de consommation du spectacle sportif. Il convenait alors de le regarder assis et les démonstrations de joie ou de fureur, inhérentes au supportérisme, se sont vues être petit à petit proscrites.

Le supportérisme : une force conservatrice contre le football moderne

L’attachement des fans aux terraces et leur hostilité à l’égard des changements qui ont transformé le football anglais dans les années 1990 révèlent le conservatisme de leur pratique du stade. À Leeds, cette opposition au « football moderne » s’est organisée en réaction aux modifications qu’a connues Elland Road, et qui avaient pour objectif de renouveler partiellement son public.

À la fin de la saison 1991-1992, au terme de laquelle Leeds a remporté le championnat de première division, l’espace Banqueting Suite était inauguré dans la tribune ouest d’Elland Road. Ce nouveau lieu, destiné à la réception et à la restauration d’une clientèle plus aisée, a détourné le stade de sa fonction première : désormais, on ne s’y rend plus pour assister à un spectacle sportif mais pour dîner, négocier des contrats, ou en célébrer la signature. Ainsi, en élargissant son offre de services, le club a fait d’Elland Road un lieu où les membres de l’élite économique locale pouvaient se retrouver, à l’écart du reste du stade. Par ailleurs, attirer ce nouveau public était un moyen pour Leeds United de se défaire des stéréotypes qui étaient alors associés à ses supporters : prolétaires, racistes, et violents. Il convient toutefois de noter qu’Elland Road n’est pas un cas unique. Les sections dédiées à l’accueil d’une clientèle aisée se multiplient partout en Angleterre pour amortir la perte en revenus issus de la vente de billets, l’installation de sièges ayant en effet engendré une diminution de la capacité totale d’accueil des stades.

La création de cet espace de convivialité haut de gamme s’est faite au détriment de l’esthétique du stade. La façade bleue où était inscrit en doré « Leeds United A.F.C » au-dessus des armoiries de la ville – que le club avait adoptées en guise de blason à sa création en 1919 – a laissé place à un mur de briques rouges sur lequel était écrit « Leeds United Banqueting Suite ». Construite en 1957, en même temps que la tribune ouest, cette façade était, dans l’imaginaire des supporters, associée aux succès que le club a connus dans les années 1960 et 1970, et aux photographies des joueurs victorieux qui posaient devant11. À cet égard, ce projet marquait la rupture entre le club et ses supporters de longue date.

La nouvelle direction que le club de Leeds a prise vis-à-vis de la démographie de son stade s’observait également dans la manière dont la tribune Lowfields a été rénovée en 1993. Initialement nommée d’après la route qui la borde, elle est sobrement rebaptisée « tribune est » après les travaux : l’ancrage local est effacé au profit d’un nom générique et ordinaire. Cela révèle la volonté du club de prendre ses distances avec les quartiers ouvriers du sud de Leeds dans lesquels son stade est implanté, et ce afin d’attirer un public qui pourrait être réticent à aller dans cette partie de la ville qui souffre de sa réputation. Vingt loges présidentielles ont été intégrées à la tribune est dans le cadre de son réaménagement. On les retrouve ainsi d’un bout à l’autre de cette partie du stade qui accueillait jusqu’alors certains des partisans les plus fervents dans ses gradins situés au bord du terrain.

Il convient de noter que dans les années 1990, le phénomène de « gentrification » du football s’observait à une échelle plus large que celle d’Elland Road. La saison 1992-1993 a vu la Premier League remplacer la Première Division. L’essor des chaînes de télévision payantes et la mise aux enchères des droits de retransmission du nouveau championnat ont conduit à un embourgeoisement du football anglais. Pour redorer son image, mais également pour générer davantage de revenus, le sport se vendait désormais aux CSP+ et aux familles de classe moyenne. En raison des tarifs prohibitifs et d’un bouleversement des codes de la pratique du stade, la classe ouvrière s’est vue être progressivement mise à l’écart d’un espace qu’elle avait investi et duquel elle avait fait émerger un mouvement culturel qui était alors l’un des piliers de la socialisation des membres de la communauté locale.

Les fanzines nous donnent accès à la parole des supporters, témoins des changements qui ont profondément impacté le spectacle sportif et les modalités pour le suivre. When Saturday Comes, magazine de supporters sans affiliation à un quelconque club, et dont l’objectif était de documenter la culture des tribunes à l’échelle nationale, dénonçait l’américanisation du sport dès son tout premier numéro publié en mars 1986. Dans un article intitulé « The American Nightmare » la rédaction du fanzine dénonçait la volonté de la télévision anglaise d’américaniser le football autant que faire se peut, et de chercher à le promouvoir à tout prix. Le ton trop lisse et poli de la BBC ne correspondait pas aux attentes des fans qui ne retrouvaient pas la partisanerie qui constituait à leurs yeux l’essence du football, et qui aurait plus justement rendu compte de l’expérience du match telle qu’elle était vécue au stade. Ce décalage mettait dès lors en lumière la volonté des chaînes de télévision de cibler un public plus mesuré, et de se démarquer de la rudesse traditionnellement associée à ceux qui fréquentent les tribunes des stades.

Les supporters, dont la pratique permettait d’adopter pendant 90 minutes un comportement proscrit le reste du temps, s’opposaient au contrôle de la partisanerie, et à la neutralité qui, de leur point de vue, aseptisaient le sport. Dans le paragraphe qui conclut cet article, l’auteur met en lumière l’incohérence des experts des plateaux de télévision et de Margaret Thatcher, Premier ministre issue du Parti Conservateur. S’ils annonçaient vouloir moderniser le football, la vision qu’ils promouvaient était plutôt celle d’un football suranné, en d’autres termes, celui d’avant l’émergence du supportérisme : « et bien qu’ils parlent de faire vivre le jeu avec son temps, ils rêvent toujours, en vain, de l’époque du Bovril et des casquettes gavroche12 » Afin d’ancrer cette vision dans une époque révolue et dépassée, le fanzine a convoqué à deux éléments emblématiques du public du début du xxe siècle. Le premier est le Bovril, un extrait de bœuf qui se substituait à la viande en temps de guerre et qui, dilué dans de l’eau bouillante, permettait au public de se réchauffer à la mi-temps. Tombé en désuétude, il évoquait dans les années 1980 une période qui allait de l’avant-guerre aux années 1950. Le deuxième élément est la casquette gavroche, qui disparaît progressivement des photos de la foule à partir des années 1950. Il convient de garder à l’esprit qu’au moment où le hooliganisme était au pic de son intensité, le public de l’entre-deux-guerres, idéalisé, était régulièrement invoqué par le gouvernement conservateur comme un modèle vers lequel tendre. Or, à cette période, le football anglais n’était pas exempt de toute violence : des incidents avaient lieu mais ils prenaient une autre forme, et n’étaient pas le fait du supporters organisés. Il s’agissait plutôt d’attaques dirigées vers l’arbitre si le public estimait que les décisions prises étaient injustes, ou bien vers les joueurs adverses qui avaient causé du tort à ceux de l’équipe que les supporters soutenaient13.

Le clivage entre les fans et les pouvoirs publics était un thème fréquemment abordé par la rédaction de When Saturday Comes. Le fanzine se montrait particulièrement hostile envers Margaret Thatcher et ses ministres qui menaient une politique agressive envers les classes populaires, et dont l’arsenal législatif destiné à endiguer le hooliganisme a bouleversé la pratique du stade. Ce faisant, en mars 1990, deux mois après la publication du rapport Taylor, le fanzine publiait une double page intitulée « Are you sitting comfortably? » dans laquelle ils prenaient position contre le réaménagement des terraces.

Tout au long de l’article, on y affirme que Peter Taylor n’a pas saisi assez finement les enjeux de l’activité des fans en tribune, et que son rapport ne permet pas de résoudre les problèmes de sécurité et de violence dans les stades anglais. Pour le démontrer, le fanzine rapporte tout d’abord une déclaration de Taylor qui disait ne pas être convaincu que la culture supportériste disparaîtrait si les fans suivaient le match assis. L’auteur de l’article ironise en demandant si cette réflexion est le fruit d’années d’observation ou bien un simple manque de compréhension de sa part14. Le caractère superficiel du rapport est davantage mis en avant lorsque les supporters rappellent qu’en dépit du fait que les recommandations du rapport concernaient l’ensemble des stades des quatre premières divisions, Peter Taylor n’en avait visité que huit pour la première, quatre pour la deuxième, deux pour la troisième, et aucun pour la quatrième. Dès lors, la rédaction de When Saturday Comes fait ressortir le manque d’approfondissement et de connaissance du terrain de Peter Taylor. En ce sens, son rapport est présenté comme défaillant, et les recommandations émises comme peu efficaces pour régler les problèmes qu’elles cherchaient à résoudre. Toutefois, sur décision de la fédération anglaise de football, les restrictions sur les tribunes debout ne se sont appliquées qu’aux stades des deux premières divisions.

Le fanzine The Square Ball, moins radical que Marching Altogether et When Saturday Comes nous permet de recueillir l’opinion des fans sur l’expérience du match de football au lendemain de l’installation de sièges à Elland Road. Dans une démarche caractéristique du fanzine, l’auteur de l’article « Stand By Your Stand » passe en revue les différents stades dans lesquels il s’est rendu. Ces récits d’expériences de tribunes témoignent de la dimension conservatrice de la terrace culture. En effet, cet article fustige le réaménagement des stades, imposé par le rapport Taylor et permis grâce à l’argent des droits de retransmission de la nouvelle Premier League sur la chaîne payante Sky15. Emblème de la modernisation du football anglais, la Premier League est pensée comme un produit que l’on vend au plus offrant, et qui ne se consomme plus sur les chaînes en clair. Au stade, ce championnat se regarde assis – parfois dans de nouvelles infrastructures qu’il a fallu construire à plusieurs kilomètres du quartier dans lequel le club était historiquement implanté – et les supporters se remémorent les matches suivis dans les terraces comme le fait l’auteur de l’article.

En ce sens, la vision du supportérisme portée dans les fanzines est conservatrice : opposés à la modernisation du football, caractérisée par sa marchandisation et les politiques sécuritaires impulsées par Margaret Thatcher, les fans souhaitaient maintenir le sport qu’ils suivaient dans l’état dans lequel ils l’avaient toujours connu. Si les fanzines publiés à Leeds témoignent de cet attachement aux terraces, ce combat local à l’échelle d’Elland Road reflète un mouvement plus vaste, à savoir, celui des supporters anglais mobilisés contre le bouleversement des codes et des pratiques qui prévalaient jusqu’alors dans les tribunes.

Conclusion

La fin des tribunes debout en Angleterre a mis en exergue l’affrontement de deux appréhensions du football. D’un côté, le football moderne avec la Premier League en figure de proue, et de l’autre, celui des terraces. Cette vision, portée par les fans, nous est donnée à voir dans les magazines qu’ils éditaient. Populaire et active, la culture supportériste y apparaissait indissociable des tribunes debout : espaces dans lesquels elle a vu le jour, et où les règles et les codes qui la régissaient ont émergé. À Elland Road, l’opposition à l’installation de sièges dans les gradins s’ancrait dans un mouvement national qui transcendait les rivalités entre les clubs afin de défendre leur pratique du stade. Malgré le remplacement des terraces par des tribunes où il fallait impérativement s’asseoir, les fans de football anglais ont continué à promouvoir leur vision du supportérisme en démontrant que les tribunes debout n’étaient pas la cause de la violence entre partisans d’équipes adverses, ni des failles de sécurité dans les stades malgré le discours de Taylor et des pouvoirs publics sur la question.