Si les arènes et autres « temples » du football ont déjà fait l’objet de nombreux ouvrages1, rares sont les études ayant porté sur des stades plus ordinaires, là où se pratique le « football du dimanche2 ». L’intérêt que l’on porte aux premiers peut relever de considérations architecturales3 permettant de les inscrire aujourd’hui dans un processus de patrimonialisation des espaces sportifs actuellement en vogue4. Il peut aussi tenir aux compétitions internationales ou championnats nationaux qu’ils hébergent, et sont ici généralement associés au nom de l’équipe résidente. Si le stade de Wembley fait écho à l’édition 1966 de la Coupe du monde5, Geoffroy-Guichard demeure à jamais le « chaudron » des Verts de l’Association Sportive de Saint-Etienne6, le stade vélodrome celui de L’Olympique de Marseille7 et le stade Félix Bollaert (pourtant rebaptisé depuis) celui du Racing Club de Lens et de ses supporters « Sang et or8 ». Lieu de déroulement des matchs, le stade de football peut ainsi revêtir une dimension mémorielle particulière, au gré des exploits (et plus rarement des défaites) réalisés par telle ou telle équipe. La victoire des Bleus en 1998 renvoie ainsi, dans les imaginaires collectifs, au Stade de France. Et l’on pourrait multiplier les exemples à l’infini9, sur l’ensemble des continents de la « planète football10 ».

Et s’il en était de même pour les terrains de football ordinaires ? À l’exception peut-être du défi architectural et esthétique lié à leur édification, ces terrains de football étonnent d’abord par leur nombre mais également leur densité, confirmant le caractère précoce de l’ancrage du football-association dans les grandes agglomérations (où l’on rencontre également des stades de dimension modeste), les villes moyennes ou cette France aujourd’hui qualifiée de « périphérique », confirmant s’il en était encore besoin, la dimension populaire du football11. Si certaines installations sont partagées par plusieurs clubs, notamment en zone urbaine, le stade de football est souvent celui d’un seul club. De ses équipes engagées dans les différents niveaux de compétition, de ses supporters qui se pressent chaque week-end autour de la main courante, derrière les buts, ou dans l’unique tribune qui abrite également les vestiaires des joueurs et des arbitres. De ces mêmes aficionados du football amateur venant observer les exploits de leur progéniture ou des vedettes locales (étoiles montantes ou anciennes gloires ayant frayé avec le professionnalisme), avoir tout au long du match un avis autorisé sur les choix tactiques de l’entraîneur ou sur des décisions arbitrales, toujours mauvaises lorsqu’elles ne sont pas prises en faveur des siens. Le tout se terminant immanquablement à la buvette, parfois rebaptisée « club-house »… Telle est la vie du football ordinaire, dont la presse locale se fait l’écho après chaque journée de championnat, mais qui reste encore « invisible », sauf pour celles et ceux qui l’ont vécue ou la vivent encore, en tant que joueur, entraîneur, arbitre, supporter ou simple spectateur. Et ce football-là, bien peu médiatisé, souvent vilipendé au regard de ses dérives, mérite que l’on s’y attarde un peu, au prisme des stades justement. Parce que la « passion du football » s’y exprime tout autant. Le stade René Corbelle, cadre des exploits de l’Étoile Sportive de Bully-les-Mines (ES Bully) fait partie de ceux-là.

Un stade emblématique du football en pays minier dans les années 1920 ?

L’une des singularités du football-association dans le nord de la France tient sans doute à son caractère précoce, et le pays minier n’échappe pas à la règle12 : à la veille de la Première Guerre mondiale, les premiers clubs s’organisent autour de championnats USFSA13 régionaux et locaux, autour de stades de fortune. La densité des petites villes minières14, l’exploitation du charbon par les Compagnies et les politiques de contrôle social (sur fond d’hygiénisme) qu’elles déploient dans les corons puis les cités minières expliquent cette intrication remarquable associant la ville (l’espace social), le stade (l’espace sportif) et les fosses d’exploitation (l’espace industriel15). Dans le prolongement de la Grande reconstruction16, l’édification d’un stade par la Compagnie des mines de Béthune à proximité des fosses 1, 1bis et 1ter de Bully-les-Mines (là où a débuté l’extraction dès 185217) s’inscrit dans le projet de réaménagement du carreau : raval des puits, nouveaux bureaux et ateliers et bains-douches destinés aux mineurs sont complétés par la construction d’un complexe sportif inauguré en 1920. Ce dernier va devenir le lieu des rencontres disputées par la section football de l’Étoile Sportive de Bully, société omnisports (« athlétisme, gymnastique et football ») fondée le 30 septembre 1920 à l’initiative de Claude Perussel, ingénieur des mines et directeur des travaux du fond à la compagnie de Béthune18. Considéré comme l’une des installations les plus modernes du département, ce complexe répond aux normes d’hygiène et de salubrité qui gouvernent alors les projets de reconstruction des villes et des équipements publics : une première vue d’ensemble19 permet de le situer : proche de la gare de Bully-Grenay, encadré par les cités minières de la fosse n° 1 et du « parc à meules », bordé par les routes nationales qui entourent la ville, il est considéré par Gabriel Hanot comme « LE monument sportif de la région » :

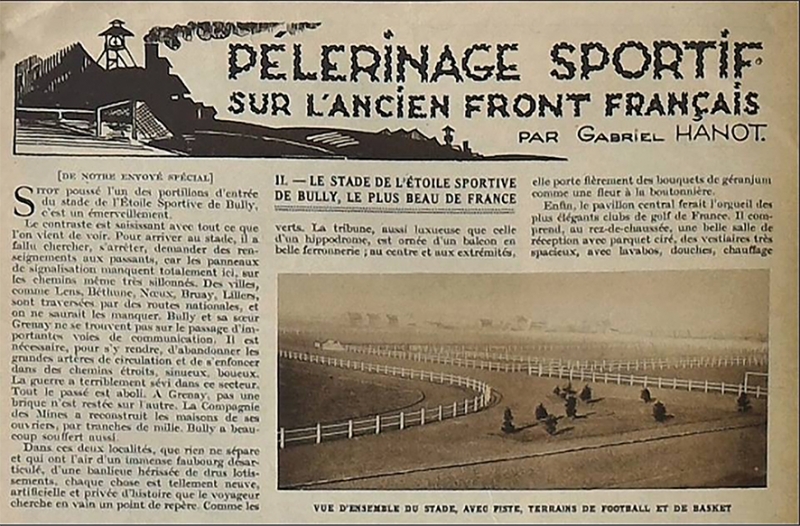

« Le stade de l’Étoile Sportive de Bully, c’est le monument sportif de la région, c’est le modèle qu’on cite en exemple, c’est la curiosité du pays […] La tribune, aussi luxueuse que celle d’un hippodrome, est ornée d’un balcon en belle ferronnerie ; au centre et aux extrémités, elle porte fièrement des bouquets de géranium comme une fleur à la boutonnière. Enfin, le pavillon central ferait l’orgueil des plus élégants clubs de golf de France20 […] ».

Outre le pavillon d’entrée d’inspiration Art déco (traduction des choix architecturaux qui président à la reconstruction des villes sinistrées21) il se compose d’une salle de boxe et de gymnastique, de cinq terrains (dont l’un dédié aux matchs de l’équipe première, les autres étant réservés aux entraînements et équipes de jeunes), de vestiaires équipés de placards individuels et de douches collectives. L’aménagement d’une tribune en 1922 et la présence d’une main courante autour de la piste en cendrée entourant le terrain d’honneur22 permet d’accueillir un public de plus en plus nombreux23. L’engouement du public pour les matchs de football et l’émergence d’un supportérisme plus organisé se traduisant d’ailleurs par de nombreux débordements, que les instances de la Ligue du Nord de Football-Association (LNFA) peinent à endiguer24. Le soutien financier de la Compagnie des mines, dans la droite ligne d’un paternalisme sportif qui a fait la preuve de son efficience dès la fin du xixe siècle25, permet de recruter les joueurs les plus talentueux. Faisant ses débuts à l’ES Bully avant d’être repéré par l’Olympique Lillois en 1933 et entamer une carrière pro, Jules Bigot (1915-2007) ne dit pas autre chose :

« Quand on rencontrait les ingénieurs dans la ville, on s’écartait pour leur laisser le passage libre. Lorsqu’ils les apercevaient, certains changeaient même de trottoir […] Les Mines voulaient occuper le personnel, pour qu’il ne pense pas à embêter le monde avec les revendications sur les salaires et les conditions de travail26 […] ».

Figure n° 1. Vue d’ensemble de la compagnie des Mines de Béthune, de la fosse n°1 et du terrain des sports.

Crédit : Gallica.

Figure n° 2. Article de Gabriel Hanot sur le stade de Bully-les-Mines. Le Miroir des Sports, 4 janvier 1927.

Crédit : Coll. part.

La configuration de cette infrastructure sportive27 ne doit pas surprendre, tant elle s’inscrit dans les projets successifs d’aménagement des cités minières par les compagnies. Le rachat avant-guerre à bas prix des terres agricoles leur permet de disposer au lendemain du premier conflit mondial d’un foncier considérable, mis à contribution dans l’édification d’un habitat pavillonnaire et de « cités-jardins » plus aérées et aux voiries moins rectilignes. Le temps des corons et de l’horizontalité de leurs barres monotones s’estompe quelque peu pour laisser place à des cités plus modernes où les œuvres sociales des compagnies sont désormais inscrites dans la pierre : dispensaires, écoles ménagères et églises sont ici prolongés par des équipements sportifs, au même titre que les salles des fêtes. La vocation omnisports du complexe de l’ES Bully illustre on ne peut mieux cette politique de contrôle social bien connue désormais mais qui rompt justement avec une lecture par trop doloriste des mondes ouvriers28 : on peut certes y pratiquer un grand nombre de sports, mais également assister aux rencontres de football, se promener dans le parc tout proche, et disposer ainsi d’un « temps à soi » dont les activités sont certes proposées par les compagnies, mais dont on peut in fine faire libre usage. Principalement dédié aux sports, le stade est aussi le théâtre d’autres manifestations collectives, à l’image de la fête des Sokols polonais du 31 juillet 192729. En présence des autorités civiles, militaires et religieuses et d’un nombreux public massé dans l’unique tribune, défilés et démonstrations des sociétés de gymnastiques se succèdent au cours de la journée30.

Figure n° 3. Fête des Sokols polonais, stade de Bully-les-Mines, 31 juillet 1927.

Crédit : Agence Agence Rol/Gallica.

Figure n° 4. Tribune officielle du stade de Bully-les-Mines, fête des Sokols polonais, 31 juillet 1927.

Crédit : Agence Rol/Gallica.

Le stade René Corbelle, « lieu de mémoire » de l’ES Bully (des années 1930 à nos jours) ?

Bénéficiant d’un stade « à demeure » et des ressources financières de la Compagnie autorisant la pratique de « l’amateurisme-marron31 », L’ES Bully devient rapidement l’un des clubs-phares du pays minier, disputant les premiers rôles dans les compétitions régionales : champion d’Artois (4e division) à l’issue de la saison 1920-1921, l’équipe première accède chaque année au niveau supérieur pour intégrer le groupe de Promotion Honneur Artois Picardie en 1925, puis accéder à l’élite régionale (DH) trois années plus tard. Mais ce sont surtout ses parcours en Coupe de France qui retiennent l’attention dans les années 193032. Sans entrer dans le détail de ses éditions successives, l’ES Bully fait moins figure de « cendrillon de la Coupe » que d’épouvantail pour des clubs plus capés, ayant basculé dans le professionnalisme en 1933. Entre 1927 et 1936, l’équipe atteint à cinq reprises le stade des 1/32es de finale, passées les phases éliminatoires organisées par la LNFA. Lors de l’édition 1932-1933, l’ES Bully est défaite face à l’OGC Nice en 1/16es33. Ces bons résultats enregistrés avant-guerre suscitent l’intérêt des clubs pros de la région et entraîneront le départ des joueurs les plus en vue, en dépit des avantages offerts par la compagnie :

« Les joueurs de l’US Bully étaient employés aux Mines, mais ne descendaient pas. À 14 ans, les galibots pouvaient déjà descendre. Les jeunes polonais se mettaient d’ailleurs en devoir de suivre les traces de leur père. Mais les ingénieurs faisaient remonter les bons joueurs. Ils leur donnaient des places dans les ateliers centraux par exemple […] L’entraînement se déroulait après la demi-journée de travail, mais par la suite, les gars qui allaient à l’entraînement étaient libres pour le reste de la journée34 […] ».

Le basculement dans un « football de guerre » change paradoxalement peu la donne, même si les conditions d’organisation des championnats et des déplacements en « zone interdite » sont plus complexes qu’ailleurs35. Les difficultés des clubs de l’hexagone à recomposer des équipes là où les « mineurs-joueurs » de l’ES Bully sont finalement protégés par leur emploi fictif : régulièrement déclarés dans les effectifs de la compagnie, ils échappent ainsi au STO et peuvent s’aligner dans les compétitions maintenues par le régime de Vichy. Éliminée lors des phases finales de la Coupe Charles Simon (1/4 de finale lors de l’édition 1942, 1/8e de finale l’année suivante, 1/32e en 1944), l’équipe de l’ES Bully intègre le Championnat de France de la poule de Zone Nord en 1941-1942, en se classant à la neuvième place à l’issue de la saison. On peut s’étonner de la mansuétude des autorités allemandes s’agissant de l’organisation de rencontres de football dans une région de statut particulier. Comme le soulignent Étienne Dejonghe et Yves le Maner, le football (tout comme le cinéma) sert ici d’exutoire, en offrant aux populations locales éprouvées par l’Occupation et les restrictions quotidiennes, une parenthèse qui, le temps d’un match, permet d’échapper aux malheurs de la France « vert de gris36 ». Quant aux projets de réforme du football professionnel imaginés par le Colonel Pascot, en charge du Commissariat Général à l’Éducation Générale et aux Sports à partir d’avril 1942 (CGEGS37), ils ne peuvent qu’aller dans le bon sens, selon le président de l’ES Bully : ce dernier voyant dans la suppression du professionnalisme un moyen de mettre fin au « pillage » dont sont toujours victimes les clubs amateurs :

« À l’époque de l’amateurisme intégral, nous disposions de huit équipes et nos recettes atteignaient en moyenne 10 000 francs. En 1938, nous n’encaissions pas plus de 1 000 francs et il ne nous restait plus que quatre équipes. D’autre part, le racolage nous a particulièrement atteint : Desfossé, Bourbotte, Povolny et Battut nous ont quittés. Le professionnalisme est immoral, notre jeunesse ne jouait plus que pour l’argent et nous-mêmes avons dû céder38 ».

Perturbés dès l’hiver 1943-1944 (aux restrictions de circulation des équipes s’ajoutent les réquisitions des mineurs pour travailler le dimanche), les championnats de football sont arrêtés en avril avant que de reprendre timidement, passés les combats de la Libération du Pas-de-Calais, se soldant par l’arrivée des troupes anglaises à Bully le 2 septembre 1944. Le temps de la « seconde reconstruction39 » est aussi celui d’un changement d’appellation du stade40 : la création par ordonnance le 14 décembre 1944 des Houillères du Nord -Pas-de-Calais, la recomposition des anciennes compagnies en neuf groupes et l’âpreté des combats pour la Libération de l’Artois peuvent expliquer le choix de René Corbelle.

Né à Bully-les-Mines le 2 janvier 1897, ancien commerçant, ancien combattant de la Grande guerre (affecté au 103e Régiment d’Artillerie lourde, qui s’illustrera à Verdun (mai 1916), Saint-Quentin (novembre 1917) puis Épernay (novembre 1918), décoré de la Croix de guerre, il sera le premier président de la section de supporters de l’ES Bully. Engagé dans la Résistance puis les FFI, il participe aux combats de la Libération de l’Artois et meurt au cours d’un engagement à Auchy-les-Mines le 2 septembre 1944a.

a. Service historique de la Défense, Caen (AC 21P48531) et Fort de Vincennes (GR 16P141951).

À l’image du stade Julien Denis à Calais (joueur du Racing décédé en avril 1915) ou de celui de la Libération à Boulogne-sur-Mer (inauguré en 1956), ce choix mémoriel renvoie ici à une période particulièrement douloureuse pour une population du pays minier, par deux fois dans « la main allemande », entre 1914 et 1918, 1940 et 194441. C’est toutefois une autre forme de mémoire, sportive celle-là, qui présidera à l’inauguration d’un terrain synthétique, situé à proximité du terrain d’honneur, le 2 décembre 2017, baptisé du nom d’André Strappe : international français (23 sélections)42, né à Bully-les-Mines le 23 février 1928, il évolue à l’ESB avant de rejoindre l’équipe professionnelle du LOSC de 1948 à 1958, puis celle du HAC (1958-1961), du FC Nantes (1961-1963), du SEC Bastia et enfin de La Berrichonne de Châteauroux (1970-1971), avant d’entamer une carrière d’entraîneur.

Figure n° 5. Vue aérienne du stade René Corbelle dans les années 1930.

Crédit : coll. part.

Éléments de conclusion

À l’image du stade René Corbelle, les stades où se joue l’ordinarité du football amateur sont légion. Si l’ES Bully a connu son heure de gloire lors d’une saison 1948-1949 qui propulse son équipe première dans le nouveau championnat de France amateurs (CFA) créé par la FFF, elle connait ensuite les affres de la relégation en Division d’Honneur (1954) pour évoluer aujourd’hui en R3, qui correspond au dernier niveau des compétitions de Ligue, avant les championnats de District. Les bons parcours enregistrés lors des éditions de la Coupe de France ne sont plus que de lointains souvenirs43…

Pour autant, le stade René Corbelle est encore là, dans une configuration proche de celle de 192044. Comme pour des milliers d’autres équipements sportifs45, il sert de théâtre à la mise en scène d’un « football du dimanche » qui à ce jour, constitue encore un véritable « angle mort » d’une histoire du football pourtant foisonnante. Si l’onomastique de ces terrains permet d’en lire la dimension mémorielle, ils peuvent aussi être regardés pour ce qu’ils disent des émotions collectives offertes lors des matchs de football qui s’y jouent chaque week-end, et inviter ainsi l’historien à déplacer son regard du côté des sensibilités46.

Figure N° 6 : Vue aérienne du stade René Corbelle aujourd’hui.

Crédit : coll. part.