En visitant au printemps dernier la remarquable exposition de la Cité de l’architecture et du patrimoine intitulée « Il était une fois les stades 1 », nous ne pouvions que penser au chemin parcouru par ce lieu singulier. Flâner au milieu des plans, des vieilles photographies, des maquettes, des objets ou des extraits de vidéos brassant plus d’un siècle de constructions sportives en France apparaissait en effet comme une reconnaissance culturelle pour un lieu qui a longtemps eu mauvaise presse. Le thème de la table ronde soulignait également ce changement de paradigme. Avec son « Jour de Match, jour de fête2 », la Cité de l’Architecture anticipait à sa manière l’engouement populaire de cet étonnant été olympique et rappelait que le stade pouvait être un extraordinaire lieu de communion.

Le stade lieu n’a en effet pas toujours été au goût du jour. Et sans les travaux précurseurs de certains3, les conseils avisés d’une archiviste municipale et le soutien sans faille de notre directeur de recherche, nous n’aurions sans doute pas osé faire du stade de Colombes le cœur de notre étude doctorale il y a près de 20 ans. Aborder ce lieu comme un espace de pratique et de spectacle sportif, analyser ses usages et ses usagers, observer ses liens avec son club, sa ville ou sa nation ou encore alterner entre la démarche monographique et la problématique plus globale du grand stade national, nécessitait cependant un corpus d’archives susceptible d’appréhender toutes les dimensions de ce lieu mythique.

Nous tâcherons de retracer en ces pages ce voyage singulier dans les archives du stade de Colombes. Nous essaierons de les présenter dans leur diversité et de déterminer leur utilité comme leur intérêt pour démêler les caractéristiques d’un objet historique complexe parce que pluriel. Nous présenterons ainsi trois niveaux d’archives : les sources liées aux pouvoirs publics, les sources sportives puis les archives complémentaires. L’ordre de présentation n’est pas un classement par degré d’importance. Il suit simplement le rythme de nos recherches dont nous essaierons ici de saisir les mécanismes et les adaptations archivistiques.

Une originalité du stade de Colombes : le rôle secondaire des archives des collectivités territoriales

L’histoire d’un stade en France a de grandes chances de commencer dans les archives municipales de la ville concernée tant les pouvoirs municipaux ont pris en main ces constructions sportives dans l’entre-deux-guerres (Lyon, Marseille, Bordeaux…). Il nous semblait donc logique de commencer notre quête à Colombes lorsque nous avons envisagé ce travail. D’emblée cependant, le modèle municipal a volé en éclat et la particularité colombienne s’est révélée aux archives municipales puis au musée d’Art et d’Histoire de la ville. Malgré une volonté évidente de mettre en valeur le patrimoine local par des expositions fréquentes, des publications fondatrices et la constitution d’une collection intéressante autour du stade, les archives locales ne peuvent masquer l’évidence : Colombes n’est pas le stade de la ville bien que son nom lui colle indéniablement à la peau.

Le stade n’est cependant pas totalement absent des documents colombiens. Nous avons ainsi pu exploiter les procès-verbaux du conseil municipal ou les magazines locaux pour collecter toute référence au champ de courses puis au stade afin de comprendre le rapport local au stade et son impact sur la ville (taxes versées finançant le bureau de bienfaisance local, utilisation par les scolaires ou pour des fêtes et célébrations locales, plaintes des riverains…). Le musée d’Art et d’Histoire possède pour sa part un fonds intéressant et longtemps inédit sur la question du stade puisqu’il compile depuis de longues années, par quelques achats ciblés et divers appels aux dons, de nombreux objets pertinents qui mettent en valeur l’aura sportive de cette ville de la banlieue ouest : billets et programmes de match, coupures de presse, photographies et cartes postales originales (série Armand Noyers), médailles des Jeux de 1924, vase de Sèvres récompensant les vainqueurs, maillots ou matériel sportif offrent ainsi un large panorama de ce qui peut être utile à la compréhension d’un tel lieu. Sans être municipal, Colombes a donc suscité un réel intérêt chez ceux qui ont en charge l’histoire et la mémoire locales. Les archives des différents travaux préparatoires aux expositions de la ville ont ainsi orienté la suite de nos recherches car plusieurs cartons (DS 29, DS 40, « JO 1924 », « RCF et stade de Colombes », « olympisme »…) rassemblent des copies de documents originaux dont certains se trouvent par exemple aux Archives du département de la Seine, nous poussant ainsi à rentrer dans Paris afin de travailler… sur un stade de banlieue !

Les archives du département de la Seine sont en effet précieuses pour comprendre, directement ou indirectement, les mécanismes qui ont abouti à la construction du stade de Colombes. Les cartons VR 152 à 160 compilent ainsi les travaux préparatoires de la préfecture de la Seine aux Jeux olympiques.

Figure n°1. Construction des tribunes du stade de Colombes, 23 août 1923.

Crédit : Agence Rol/Gallica.

Ces documents permettent notamment de mieux saisir les rapports du département et de la municipalité parisienne au sport et plus spécifiquement au stade olympique qui devait voir le jour sur les terrains parisiens pour 1924. Les éléments uniquement dédiés au projet municipal colombien sont peu nombreux dans ce corpus. L’essentiel est ailleurs. En analysant les courriers entre le Comité olympique français, l’administration parisienne et les élus de la capitale ou de sa banlieue, en étudiant les procès-verbaux des commissions ou sous-commissions préfectorales consacrées aux réflexions sur le projet de stade olympique ou en examinant les débats internes aux différentes assemblées locales ou nationales, nous avons notamment pu percevoir les prémices de la question des infrastructures sportives au sein des pouvoirs publics, dans le contexte de l’inquiétude nationale autour de la question du redressement français après la saignée de la Grande Guerre. La richesse de ce fonds d’archives facilite tout simplement l’analyse de la chronologie du projet de stade olympique de 1920 à 1924.

Nous avons par exemple pu observer ce triptyque central de l’histoire de bien des stades en France et qui se structure autour des questions de l’emplacement (études des sites potentiels par les services municipaux parisiens), du financement (premiers devis et estimations par le service des Promenades) et du modèle architectural à construire. Sur ce point notamment, les croquis, esquisses et dessins de projets de l’architecte des Promenades Léopold Bévières ou de certains candidats du concours architectural autour d’un stade olympique (février 1922) témoignent des premières recherches majeures en matière de stade, dans une démarche à la fois improvisée, idéalisée mais véritablement fondatrice du rêve français de grand stade monumental et central. Indispensables pour les années 1920-1924, les archives du département de la Seine ne permettent toutefois pas d’aller au-delà de l’olympiade parisienne. Seule l’exploration du patrimoine du Racing Club de France (RCF) pouvait nous aider à combler ce manque.

Les archives du monde sportif : la clef de voûte de l’histoire du stade de Colombes

Aux premiers temps de nos recherches, les archives du Racing se trouvaient au magnifique siège de la rue Éblé avant d’être transférées dans le non moins séduisant golf de la Boulie. Elles ont été la pierre angulaire de notre travail doctoral. Elles ont d’abord complété notre approche sur les étapes conduisant à la construction du stade en ayant cette fois l’angle du club ayant remporté la course au stade olympique en avril 1922. À ce titre, les annuaires du club permettent notamment de mesurer la sphère d’influence du RCF dans les milieux politiques et économiques et le poids des acteurs racingmen dans la réalisation du stade (architecte, entrepreneurs…).

Au-delà de la période donnant naissance au stade olympique (1920-1924), nous avons utilisé la richesse des procès-verbaux du bureau et du comité du Racing Club de France ou des magazines/bulletins du Racing pour étudier le stade sur un temps long, de la fin du xixe siècle à 1972. À la manière d’un journal intime, les archives du club facilitent l’approche monographique car elles assurent un suivi presque quotidien du site sportif, du champ de courses (1883) aux premières utilisations du stade du Matin (1907-1910) à la reprise du bail locatif (1910-1924) jusqu’à l’accès à la copropriété puis l’unique propriété (1979) ou la vente au département des Hauts-de-Seine (2002). Malgré quelques zones d’ombre – notamment sur la question financière – ce siècle de documents divers est d’une évidente richesse pour comprendre le poids d’une telle infrastructure sportive pour le Racing Club de France (budget, entretien, travaux, publicités, gestion et répartition des terrains, projets d’agrandissements, rapports avec les fédérations et les clubs…).

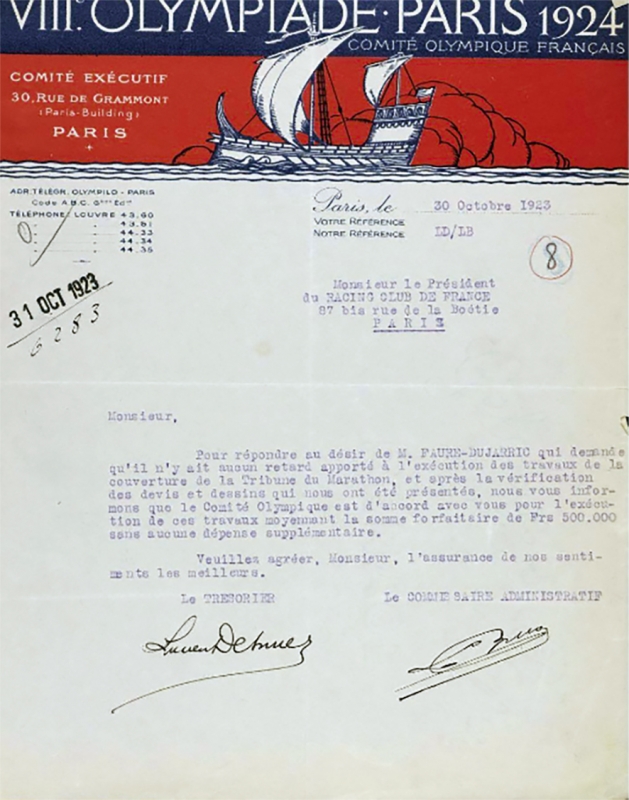

Figure n° 2. Lettre du Comité des Jeux de Paris 2024 au président du Racing Club de France au sujet de la construction de la tribune Marathon, 30 octobre 2023.

Crédit : ADHS 190J332.

La présence de nombreux plans, photographies ou croquis du stade et de son quartier ont un intérêt à la fois architectural et urbain, soulignant autant la fonctionnalité interne du stade que l’indéniable problème de son accès voire de sa localisation. Certaines esquisses ou projets d’agrandissement démontrent également la volonté du club d’être, selon les époques, une alternative plus ou moins crédible au projet de stade de 100 000 places souhaité par la France sportive. Les archives du Racing sont désormais consultables aux Archives départementales des Hauts-de-Seine4. C’est un réel soulagement car les équipes de Pierre Chancerel possèdent en effet les conditions idoines à leur bonne conservation et à leur valorisation5.

D’autres instances sportives ont pu alimenter notre réflexion autour du stade de Colombes. Dans la même logique que les archives départementales de la Seine, les 9 volumes des procès-verbaux des commissaires et du comité exécutif du Comité national olympique-Comité du sport français (CNO-CSF) de 1921 à 1926 ont aidé à comprendre les interactions entre le monde sportif et les différents interlocuteurs de la question du stade entre 1920 et 1924. Nous n’avons cependant pas trouvé d’éléments sur la gestion du site jusqu’à la fin des années 1970 car le Comité national des sports (CNS) ne semble pas avoir conservé de traces liées à son passé de copropriétaire (1925-1979). Récemment cependant, un ensemble conséquent de photographies inédites des Jeux de 1924 a été restauré et présenté au public6.

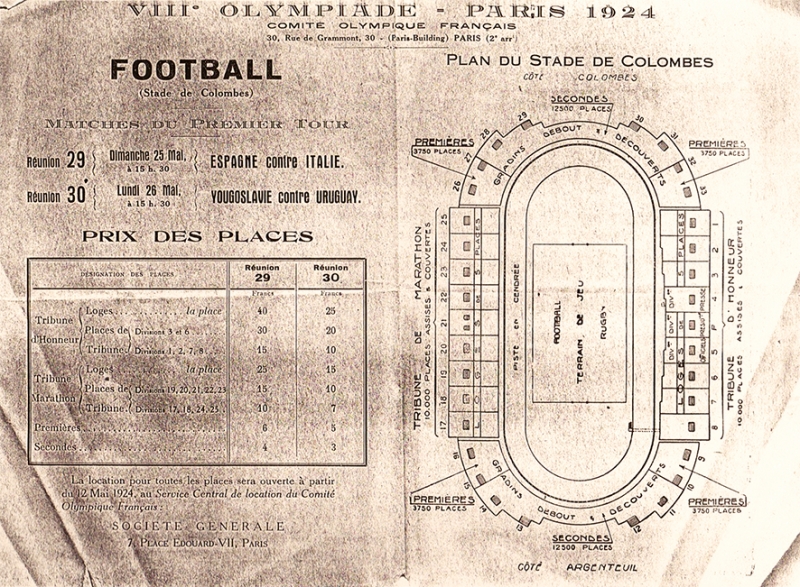

Pour conclure ce panorama sportif, rappelons le faible impact des archives fédérales dans nos travaux. Ainsi, les sources disponibles à la Fédération française de football (ex : PV du bureau Fédéral de la Fédération française de football ou de son magazine fédéral) n’ont joué qu’un rôle mineur, précisant seulement certains aspects de l’exploitation du site (prix des places, déplacements des supporters, mise en place du calendrier sportif…). L’utilisation de fonds d’archives extra-sportives a donc été nécessaire pour répondre à certaines de nos interrogations.

Des sources complémentaires à l’histoire du stade de Colombes

La Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris a ainsi été ainsi une étape obligatoire dans la compréhension architecturale du grand stade en France au xxe siècle. Outre une collection d’ouvrages plutôt pertinente au sein de sa bibliothèque, la Cité conserve surtout de nombreux projets de stades du xxe siècle. Sont ainsi disponibles les travaux pour l’Exposition universelle de 1937 (Fonds Georges-Henri Pingusson, fonds Boutterin), les réflexions des années 1940 (Fonds Perret, Auguste et Perret frères : Parc olympique national, Montesson, Vincennes, 1943-1945) ou des années 1950-1960 comme ce grand stade espéré par le pouvoir gaulliste dans le Bois de Vincennes (Fonds Georges Bovet, Fonds Henry Bernard, Fonds Jacques Carlu…). Ce voyage architectural sur plusieurs décennies souligne évidemment les grandes étapes de l’histoire des stades. Il démontre aussi l’obsolescence rapide et évidente du stade de Colombes face aux ambitieux projets qui étaient censés le remplacer.

Ce feuilleton du grand stade est également observable dans la presse sportive ou généraliste. Cette source a donné une linéarité à notre travail en jouant le rôle d’un double fil rouge. De la fin du xixe siècle aux années 1970, nous avons ainsi épluché nombre de titres de presse avec Colombes et le stade monumental comme focales. La presse sportive se fait en effet l’écho des grands débats autour de cette thématique, soulignant autant les ruptures que les continuités dans les rêves de grand stade ou dans la perception négative de Colombes. L’Auto et L’Équipe ont aussi constitué notre base quotidienne pour traverser plus de soixante ans de sport à Colombes, dont cinquante comme stade national (1924-1972)7. Ces journaux ont aidé à mieux cerner les usages et l’exploitation du site (calendrier sportif, estimations des affluences, types de manifestations accueillies, recettes…), démontrant le poids de Colombes dans l’histoire du sport à plusieurs échelles, du local à l’international et sur près de cinq décennies. C’est notamment à partir de ces analyses que nous avons pu le définir comme le stade national du sport français de 1924 à 1972.

Même s’il faut rester méfiant sur ses visions parfois orientées et partisanes, la presse nous a néanmoins permis de collecter des informations sur les spectateurs, leurs déplacements, leurs habitudes ou leurs comportements. Pour les finales de Coupe de France de football dans l’entre-deux-guerres, la presse locale8 ou certains bulletins de supporters (ex : Le billet du Club des supporters du Stade Rennais pour la finale de la Coupe de France 1935) complètent les seuls journaux nationaux dans la définition du supporterisme (déplacement, comportement, habitudes, prémices d’un merchandising sportif…) pour les grandes messes sportives à Colombes, retraçant ainsi les préparatifs et le grand jour des migrations annuelles vers Colombes.

Figure n° 3. Vue aérienne du stade de Colombes avant la finale du tournoi olympique de football, 9 juin 1924.

Crédit : Agence Rol/Gallica.

Les archives photographiques disponibles en ligne sur Gallica (fonds photographique de l’Agence Rol : 499 photos sur le stade de Colombes entre 1908 et 1914, disponibles sur www.gallica.bnf.fr) et tous les résumés de rencontres sportives disponibles à l’INA (finales de Coupes de France, rencontres du XV de France, documentaires de René Lucot « La coupe du monde 1938 » et « Vive le Football »…) sont évidemment indispensables à une bonne approche de l’histoire du stade. Elles illustrent par exemple la lente urbanisation du quartier ou l’évolution architecturale quand les autres sources (ex : plans) sont défaillantes. Elles permettent surtout de mieux observer la composition des foules sportives (omniprésence des hommes, groupes sociaux, mélange des supporters, manifestations de soutien…) et la gestion de la sécurité.

Figure n° 4. Plan du stade et tarifs des places pour le tournoi olympique de football.

Crédit : Coll. part.

Les quelques photographies disponibles aux Archives de la préfecture de Police témoignent elles aussi visuellement des difficultés d’accès au stade pour une rencontre internationale de rugby et enrichissent l’estimation du dispositif policier un jour de match. La Série F consacrée à l’Ordre public entre 1900 et 1985 (Sous-série FF « Manifestations sportives et culturelles, études des cartons 9, 15, 20, 25, 31 et 33), la Série GB 110 ou les rapports de quinzaine sur « La situation à Paris » des Renseignements généraux pendant la Second Guerre mondiale9 alimentent la thématique de la sécurité (circulation, gestion des parkings, craintes des débordements…), confirmant au passage l’absence de violences majeures à Colombes.

Il a par contre été bien plus délicat d’appréhender efficacement la question du centre des Indésirables de 1939, quand le stade de Colombes a été utilisé par les autorités militaires pour rassembler les ressortissants autrichiens et allemands vivant en France afin d’enquêter à leur sujet avant de les transférer éventuellement vers des camps français (ex : Vernet…). Des journaux comme Le Petit Parisien, L’Auto, Le Matin ou Le Petit Journal n’offrent ici qu’une version officielle et faussée de l’événement où, à l’exception notable du Populaire et de sa journaliste Madeleine Paz, les conditions d’accueil précaires sont rarement présentées. L’USC Shoah foundation a heureusement recueilli les témoignages de plusieurs ressortissants allemands parqués à Colombes : ces derniers sont disponibles au mémorial de la Shoah et sont retranscrits par le musée d’Art et d’Histoire de Colombes qui conserve aussi quelques copies des archives militaires de Vincennes.

Conclusion

Le corpus d’archives du stade de Colombes se caractérise donc par une extrême diversité, mêlant notamment l’ensemble du maillage administratif des pouvoirs publics, les archives du monde sportif (RCF, CNOSF, fédérations…) et une multitude de sources annexes liées aux particularités du lieu (presse sportive, Cité de l’architecture, archives de Police…). S’il présente sans doute des caractéristiques communes avec les sources utilisées pour d’autres stades de l’Hexagone, son originalité est évidente en raison des multiples dimensions du site de Colombes et de son incroyable longévité. Propriété d’un club et stade national à la fois, accueillant autant l’élite internationale que les plus simples amateurs, Colombes est en effet une enceinte atypique qui a nécessité de fait une quête d’archives originales.

Dans ce travail doctoral, nous n’avons cependant que peu exploité les sources orales et les souvenirs de ceux qui ont arpenté ce lieu. Craignant initialement de perdre une partie de la réalité de l’histoire du stade en utilisant des souvenirs parfois fantasmés ou reconstruits de certains acteurs, nous n’avons accordé qu’une place limitée à ces mémoires du stade dans notre parcours doctoral. Nous tentons depuis quelque temps de pallier ce que nous considérons désormais comme un manque. En rencontrant pendant des mois de nombreux anciens du stade olympique et en collectant leur mémoire pour une future publication, nous espérons à l’avenir apporter un nouveau regard sur ce stade atypique, en donnant cette fois la parole à Ceux de Colombes.