Dans les grandes villes autant que dans les petites communes, le stade est bien implanté : de façon physique par la surface qu’il occupe ou parfois par sa silhouette imposante ; fonctionnellement dans les pratiques sportives ou récréatives qu’il permet ; affectivement dans les esprits par les souvenirs d’évènements qui s’y sont déroulés ou auxquels tout un chacun a pu assister ou participer.

Le stade peut donc être vu et considéré comme un objet patrimonial à plusieurs titres. Il peut tout d’abord être le cadre d’un patrimoine mémoriel immatériel ; comme lieu architectural, il peut constituer un patrimoine matériel et culturel en tant que tel. Ces deux aspects se complètent aussi bien qu’ils peuvent entrer en concurrence et représenter des enjeux contradictoires notamment à l’occasion des évolutions fonctionnelles, techniques et architecturales que subissent fréquemment les enceintes sportives pour les adapter à de nouvelles fonctions. Ces évolutions conduisent parfois au renouvellement complet des infrastructures voire à leur destruction pour les remplacer par de nouvelles. L’obsolescence et la régénérescence heurtent ainsi de plein fouet la dimension patrimoniale.

Nous nous intéresserons plus particulièrement ici à l’objet matériel « stade » sans toutefois laisser de côté l’aspect mémoriel, car, nous le verrons, les deux peuvent être intriqués.

Le stade, un objet architectural

Présentée à la Cité de l’architecture et du patrimoine dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024, l’exposition « Il était une fois les stades »1 a révélé au public que les stades en France ont, non seulement, une histoire, mais qu’il y a aussi une histoire architecturale des stades. Depuis la construction du stade de Gerland à Lyon en 1913, jusqu’aux stades actuels de Bordeaux, Lille ou Nice, le xxe siècle et le début du xxie sont jalonnés par les apparitions successives d’édifices qui sont les témoins de leur époque. Au-delà de leurs caractéristiques techniques et de leur qualité architecturale, certains occupent également une place importante dans les esprits, en étant indissociables de l’histoire locale, d’équipes ou de clubs sportifs, et participant à la notoriété de ces derniers. Pour autant, l’architecture sportive n’est toujours pas vue par les historiens de l’architecture comme une catégorie en tant que telle, ni comme un objet d’études.

Comme nous avons eu l’occasion de le démontrer dans l’ouvrage Les sports en France2, le programme et la conception du stade ne sont pas les mêmes selon les périodes. Il convient de se défaire de l’image omniprésente aujourd’hui du stade comme enceinte de football ou de rugby. Les premiers stades ont été conçus pour l’athlétisme qui était, à partir de la fin du xixe siècle, la discipline sportive par excellence et dont la fédération nationale était la première de toutes. Dans les années 1920, les stades se sont adaptés progressivement à l’organisation de courses cyclistes en étant dotés de pistes ou en étant conçus comme de véritables vélodromes. À partir des années 1960 et 1970, le football et le rugby ont pris le dessus, faisant passer au second plan, voire en excluant les autres disciplines. Le second Parc des Princes, celui de 1932 est avant tout un stade-vélodrome où arrive au mois de juillet de la même année, le Tour de France. Il en va de même de son homologue de Marseille qui conserve encore aujourd’hui son nom de « Vélodrome » qui suffit à le désigner, mais qui témoigne de sa première destination. Après une période pendant laquelle les stades résonnent des cris des supporters des équipes de football ou de rugby, au xxie siècle, les stades sont désormais devenus des lieux accueillant des manifestations de toute nature, parfois bien éloignées du sport.

Figure n° 1. Construction d’une tribune du stade Gerland à Lyon (s. d.).

Crédit : Agence Rol-Gallica.

Le stade, un objet d’identification sociale et culturelle

Comme d’autres équipements, les stades sont avant tout des lieux du sport dans le sens où ils permettent des pratiques sportives qui, elles-mêmes, agrègent des groupes sociaux autour d’elles : athlètes, supporters, spectateurs, curieux, etc. Les stades sont des marqueurs d’une identité locale qui peut parfois s’étendre à une échelle plus grande, nationale voire internationale, notamment en fonction des succès d’équipes ou de clubs, particulièrement de football ou de rugby. Le plus souvent situés dans les marges urbaines, les stades sont au fil du temps « rattrapés » par l’extension des agglomérations et, dans leur environnement, se constituent des quartiers dont ils sont souvent le point d’ancrage et d’attraction.

À Nantes, le stade Marcel-Saupin (d’abord dénommé Malakoff du nom du quartier dans lequel il est implanté) est construit en 1937 par Camille Robida (1880-1938) et entièrement rénové dans les années 1950 et 1960. Enceinte mythique du Football Club de Nantes, le lieu est pourtant délaissé dans les années 1980 au profit du stade de la Beaujoire (Berdje Agopyan, architecte), inauguré pour l’Euro de 1984, qui deviendra à son tour très popularisé autant par le football que par le rugby. La destruction du stade Marcel-Saupin est envisagée, mais la dimension patrimoniale attachée au lieu, situé au cœur de la ville de Nantes, conduit à sa sauvegarde partielle. Seule la tribune nord est conservée, les trois autres étant remplacées par un programme immobilier qui comprend des bâtiments hébergeant la Maison des sciences de l’homme et l’Institut d'études avancées, une résidence de tourisme, un restaurant et des bureaux. Le terrain garde donc une fonction sportive et festive, mais amoindrie en raison de la pression foncière.

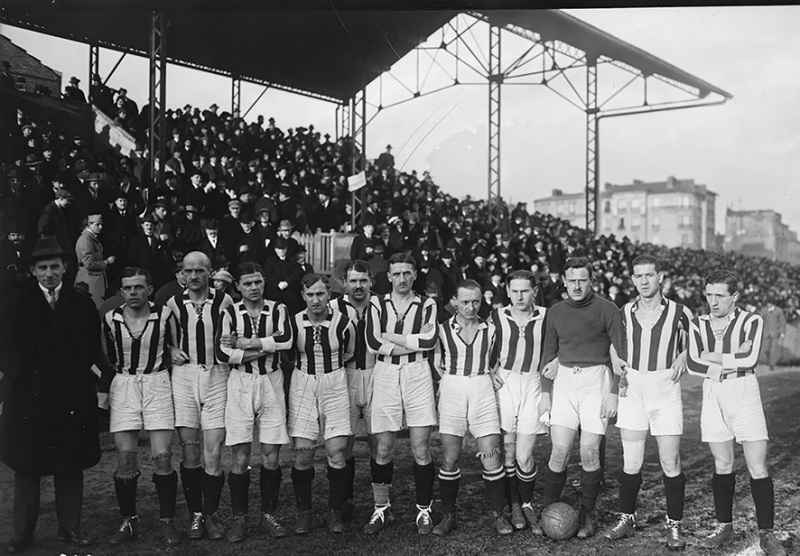

Le stade Bauer à Saint-Ouen-sur-Seine est lui aussi indissociable du club local de football, même si celui-ci, le Red Star Football Club, créé en 1897, ne s’installe dans cette commune de la banlieue parisienne qu’en 1909. Les tribunes ne sont édifiées qu’à partir des années 1920. Les aménagements successifs ne seront toujours que très modestes, ce qui n’empêche pas le stade Bauer, baptisé du nom d’un résistant, de faire vibrer les spectateurs aux exploits de leur équipe locale. Devenu vétuste au début des années 2000, le stade Bauer est au centre de débats sur sa rénovation ou sur la construction d’une nouvelle enceinte. L’attachement du public au stade Bauer est d’ordre mémoriel par la place qu’il occupe au cœur de la ville de Saint-Ouen et dans l’identité de la ville. Vendu à un groupe privé, le stade fait l’objet au cours des années 2020 d’un projet de rénovation et d’agrandissement de sa capacité, dont la viabilité économique repose sur la construction, sur un de ses côtés d’un programme immobilier privé baptisé « Bauer Box » qui regroupe des bureaux, des commerces, un centre sportif et ludique. Selon les promoteurs et les architectes du projet, ce dernier est conçu pour mettre en valeur le rapport patrimonial du stade avec la ville et favoriser son ouverture.

Figure n° 2. L’équipe de Cracovie au stade de Paris (puis Bauer) à Saint-Ouen-sur Seine, 31 décembre 1922.

Crédit : Agence Rol-Gallica.

Le stade, un objet historique au statut ambigu ?

Les deux exemples des stades Marcel-Saupin et Bauer, entre conservation et transformation, opérations par lesquelles sont préservés à la fois les aspects historiques et architecturaux ne peuvent pour autant pas être généralisés, car la rénovation de certains équipements sportifs ne prend pas en considération ces aspects. L’organisation et l’accueil de grands évènements, tels que Coupe du monde de football, de rugby, ou Jeux olympiques conduit à choisir entre deux scénarios : 1) la construction de nouvelles enceintes ; 2) la rénovation des existantes. La première option si elle préserve provisoirement les anciens stades laisse peser des incertitudes quant à leur avenir ; c’est par exemple le cas du stade Lescure à Bordeaux remplacé pour le football et les grandes compétitions par le stade Matmut-Atlantique, et qui, bien que dévolu aujourd’hui à l’équipe de rugby de Bordeaux-Bègles, attend des décisions quant à son avenir. La seconde option entraîne de lourdes conséquences sur les bâtiments, en dépit du fait qu’ils puissent posséder une dimension historique incontestable. Dans la dernière décennie, des projets de grande ampleur ont touché des stades célèbres et en ont modifié les formes et l’architecture de manière parfois radicale, au point que l’on peut parler de destruction.

Figure n° 3. Le stade Lescure à Bordeaux dans les années 1930.

Crédit : Droits réservés.

Le stade Vélodrome de Marseille n’est pas seulement lié à l’histoire de la ville et de son club de football, l’OM, mais il est également connu de la France entière, et même, hors des frontières hexagonales. Au-delà de sa renommée acquise grâce aux succès du club qu’il abrite, le Vélodrome a représenté, à l’époque de sa construction dans les années 1930, un des exemples les plus modernes et les plus aboutis, avec le stade Lescure de Bordeaux. Henri Ploquin, son architecte, est un des concepteurs ayant contribué à l’évolution et à l’amélioration de l’architecture sportive3, et le stade Vélodrome est sans doute son chef-d’œuvre. Déjà lourdement rénové à l’occasion de la Coupe du monde de 1998, le stade Vélodrome a subi une reconstruction totale pour l’Euro 2016. Il ne demeure ainsi plus aucun vestige du bâtiment de 1937 dont Jean-Pierre Buffi avait conservé dans son projet de 1995 la façade monumentale de l’entrée. Prenant en compte l’attachement des supporters marseillais au site du boulevard Michelet, le projet de reconstruction de l’agence SCAU, adossé à un programme de rentabilité financière et commerciale, a donc fait table rase du passé. On peut s’interroger sur la dissociation complète opérée entre la grande histoire de l’Olympique de Marseille, émaillée il est vrai aussi d’échecs et d’affaires, et le stade qui a fait ses heures de gloire.

Figure n° 4. Vue aérienne du stade Vélodrome de Marseille.

Crédit : Droits réservés.

Au début des années 2000, le stade Jean-Bouin dans le 16e arrondissement de Paris, siège du stade Français Paris Rugby4, était beaucoup trop petit pour accueillir un public toujours plus nombreux grâce aux succès du club et à la stratégie promotionnelle de ses dirigeants et propriétaires. Les rencontres nationales et internationales doivent se tenir dans d’autres enceintes : le Parc des Princes voisin, le stade Charléty dans le 13e arrondissement, et même au Stade de France. La Ville de Paris décide en 2013 la reconstruction du stade, confié à l’architecte Rudy Ricciotti, ce qui entraîne la destruction de la tribune d’honneur des années 1930, due à l’architecte Jacques Lambert. C’est aussi la disparition d’une des dernières pistes parisiennes d’athlétisme, Jean-Bouin étant resté avec Charléty, un des rares stades omnisports.

Figure n° 5. Les tribunes du stade Jean-Bouin pendant le match stade français-Carcassonne, 29 octobre 1933.

Crédit : Agence Rol-Gallica.

Le projet de restructuration et d’extension du stade de la Meinau à Strasbourg, par l’agence britannique Populous associée à l’agence française Rey-de Crécy, vise explicitement à augmenter la capacité d’accueil en passant de 26 000 places à 32 000 en construisant notamment une nouvelle tribune d’honneur sur le côté sud dont la location générera de nouvelles ressources. Datant de la reconstruction du stade de 1978 à 1984 par les architectes François Sauer et André Dahan en prévision du championnat d’Europe de football, la structure actuelle est conservée et l’enveloppe extérieure est épaissie pour pouvoir loger des espaces commerciaux, festifs et des services afin de diversifier l’exploitation et amener de nouveaux revenus. L’image de l’équipement, intimement lié au Racing Club de Strasbourg, évolue et est ainsi modernisée tout en conservant une partie substantielle de l’architecture familière aux usagers qui fréquentent le stade ainsi qu’aux habitants du secteur de La Meinau pour lesquels le stade fait partie de leur environnement quotidien.

La rénovation du stade de Colombes pour les Jeux olympiques de Paris 2024, si elle intègre la conservation de la tribune d’honneur des Jeux olympiques de 1924, en modifie totalement l’enveloppe extérieure, sans grand dommage toutefois, tant il est vrai que l’architecture de Louis Faure-Dujarric n’avait pas un grand intérêt esthétique. La solution retenue a le mérite de conserver la toiture métallique d’origine, un des derniers témoins de cette technique de couverture appliquée à nombreuses tribunes d’hippodromes, de vélodromes et de stades d’athlétisme au début du xxe siècle.

Le stade, un objet patrimonial ?

La France s’est dotée depuis le xixe siècle de différents processus de reconnaissance patrimoniale dont le plus important est la protection au titre des Monuments historiques (MH), qui comporte deux niveaux, l’inscription et le classement, ce dernier étant le plus protecteur et le plus encadré5. À l’occasion de l’écriture de l’ouvrage Les sports en France, un bilan a pu être mené des protections d’édifices sportifs au titre des monuments historiques. Ce bilan apparaît bien maigre, révélant que moins d’une centaine d’équipements sportifs sont concernés. Parmi ce faible nombre, au regard des presque 46 000 édifices protégés, figurent un nombre encore plus réduit de stades : trois !

La reconnaissance des stades comme patrimoine matériel est très récente et encore peu développée. Si le stade Gerland à Lyon, œuvre de l’architecte Tony Garnier, a été inscrit au titre des monuments historiques dès 1967, cette protection se justifie par le fait que l’édifice peut être considéré comme le premier stade moderne et ayant joué ainsi le rôle de modèle. Sa protection s’est pourtant heurtée aux réalités financières et évènementielles. Des compromis ont été faits entre la conservation des éléments patrimoniaux majeurs et des aménagements en vue d’augmenter la capacité pour accueillir de grandes rencontres sportives, principalement les matchs internationaux de football. Une grande partie de la configuration actuelle des tribunes est née de ces compromis gommant l’aspect « à l’antique » voulu par l’architecte. La protection au titre des monuments historiques a eu pour effet bénéfique d’interdire les modifications ultérieures et c’est ainsi que fut prise la décision de construire le Groupama Stadium.

Le stade de Firminy est classé monument historique en 1984. Outre son intérêt architectural, les raisons principales de la protection de l’édifice sont à trouver davantage dans le nom de Le Corbusier, son auteur, et dans le fait qu’il soit un des éléments de l’ensemble de Firminy-Vert construit de 1954 à 19736, comme un moyen de régénérer cette ville industrielle et minière.

Beaucoup plus récemment, le stade Lescure-Chaban-Delmas à Bordeaux a été inscrit MH en 2022, venant ainsi reconnaître la première réalisation en France, en 1938, de tribunes intégralement couvertes grâce à l’emploi d’un système de voûtes en béton armé, à une époque où la plupart des couvertures étaient en structure métallique voire en bois. Ayant déjà subi des altérations importantes dans les années 1980 (disparition de la piste cycliste au profit d’une augmentation des gradins) et 1990 (généralisation des places assises pour la Coupe du monde de football de 1998), le stade bordelais a échappé de peu à la destruction grâce à la construction d’une nouvelle enceinte plus grande, le stade Matmut Atlantique, pour accueillir les matchs du championnat d’Europe de football de 2016.

Au début des années 2000 a été créé le label Patrimoine du xxe siècle qui attribue à des édifices construits de 1900 à 2000, une reconnaissance de leur intérêt technique, architectural et artistique mais qui n’est pas une protection. Pour lever l’ambiguïté attachée à l’intitulé de ce label, il a été remplacé en 2016 par le label Architecture contemporaine remarquable (ACR)7 attribué cette fois aux édifices construits il y a moins de 100 ans. C’est-à-dire que ce label n’a pas pour vocation à être attaché de manière pérenne à l’édifice et « tombe » dès que le terme de 100 ans est échu.

Conclusion

La reconnaissance du patrimoine que peuvent représenter les stades en France – patrimoine monumental (au sens de ce qui porte la mémoire d’évènements ou de personnes) ou patrimoine culturel et architectural – est encore de nos jours un sujet de réflexion. Les années 2010-2020 connaissent une accélération et une multiplication des opérations de rénovation et de reconstruction des enceintes sportives qui rentrent en confrontation directe avec les questions patrimoniales. Ce renouvellement massif des installations bouleverse de manière radicale l’architecture des stades, dont l’histoire et l’évolution sont encore mal étudiées et connues. Il y a pourtant un intérêt croissant du public pour la découverte des grandes arènes sportives, en dehors même des manifestations. Aujourd’hui, les « grands stades » peuvent se visiter, à Lyon, Bordeaux, Nice, les consortiums qui en sont les propriétaires ou les concessionnaires cherchant à élargir les sources de revenus pour amortir les investissements colossaux engloutis dans la construction. Les stades rejoignent ainsi les arènes antiques que l’on visite sous la conduite d’un guide qui relate l’histoire des lieux et les faits d’armes.