L’histoire du ticket d’entrée au stade est celle d’une métamorphose d’un objet utilitaire, voire futile, au statut de fétiche identitaire et patrimonial qui finit par être menacé d’extinction par la révolution numérique. Ses tribulations restent largement à écrire, et nos regards se tournent vers les jeunes chercheurs (et les moins jeunes qui les encadrent). En attendant, voici un premier bilan.

Une chronologie à grands traits

Si la légende attribue à un boucher ou un éleveur de porcs de Sheffield, dans la première partie du xixe siècle, l’idée de limiter l’accès à son pré investi par une poignée d’aristocrates pour pratiquer le football, ce sport encore violent et mal dégrossi, il n’existe nulle trace archéologique de ce récit de l’invention du ticket d’entrée. Il est vrai qu’à la même époque, des pionniers des spectacles à caractère sportif inspirés à la fois par l’antiquité et par un nouveau culte du corps, comme Paul Mathevet ou Hippolyte Triat, se mettent à monnayer l’entrée pour assister à leurs performances, mais c’était dans des théâtres plutôt que dans des lieux destinés à l’exercice physique en plein air1.

C’est la codification du football association, avec la précision successive des dimensions du terrain, ainsi que le glissement social du football vers les milieux populaires qui le fait entrer dans l’ère des masses et impose la nécessité d’organiser l’accès au « stade », cet espace événementiel clos et sécurisé. Dans un contexte de croissance économique et de transformations sociales, le match de football passe graduellement du statut de passe-temps à la gratuité conviviale au spectacle nécessitant l’imposition de places payantes. En Angleterre, la mise en place du professionnalisme encore clandestin, autour de l’année 1870, puis officialisé à partir de 18852, s’appuie sur la vente de places comme source de revenus, ne serait-ce que pour entretenir le stade, sa pelouse et ses tribunes, mais désormais aussi pour payer les joueurs. S’impose alors la norme de l’écrin en périphérie urbaine, propice au beau jeu, suivi par des spectateurs installés à des endroits réservés à cet effet.

La somme payée, au tarif unique, souvent assez modeste, donne droit à assister et participer à un spectacle dans une atmosphère de promiscuité : prolétaire ou petit-bourgeois, artisan ou commerçant, tous se tiennent debout appuyés sur des rambardes dont la solidité est éprouvée à des moments de ferveur exacerbée. La promiscuité qui règne sur ces « terraces » n’est pas anodine, car elle est génératrice d’identités collectives fortes et inédites. Les panneaux publicitaires commencent à fleurir autour du terrain, affichant les noms de commerces ou d’entreprises locales, parfois celle du propriétaire du club. Peu à peu, ils feront aussi leur apparition sur le ticket d’entrée.

À partir de 1890, le ticket incarne la rationalisation tayloriste de l’organisation du stade. Les places sont numérotées, hiérarchisées en fonction de la position, et donc de la vision, autour du terrain, avec des tribunes privilégiées, d’honneur, plus chères, mais prisées de la bourgeoisie en pleine ascension et en quête de reconnaissance et de distinction sociale bourdieusienne. Les plus pauvres, souvent les plus fervents, s’acquittent d’une somme modeste pour être installés derrière les buts certes, mais au sein de la communauté réconfortante. Cette forme de ségrégation spatiale, dans un contexte d’affirmation de solidarités spécifiques propres au mouvement ouvrier, favorise par agrégation la création des clubs de supporters3. Étant donné la demande, l’achat du ticket par anticipation devient nécessaire. Dans un premier temps, elle est effectuée uniquement au stade, à des guichets dédiés. S’instaure ainsi un « consentement 4 » : des heures passées dans les queues inconfortables pour obtenir un bout de carton qui se transmute aussitôt en sésame précieux et éphémère, une vraie alchimie !

Les mutations des stades vers la fin du xxe siècle imposent la normalisation de la place assise et sa logique sécuritaire. L’acheteur doit se soumettre à une opération d’identification afin d’éviter les risques de la coprésence. La transformation numérique permet la personnalisation, dont la validité est soumise à l’obligation de décliner son identité au moyen de preuves officielles, mesure longtemps réclamée par les responsables de la sécurité. Cette dernière est devenue, et de loin, en dehors du salaire des joueurs, le premier poste de dépenses pour l’organisation du match de football.

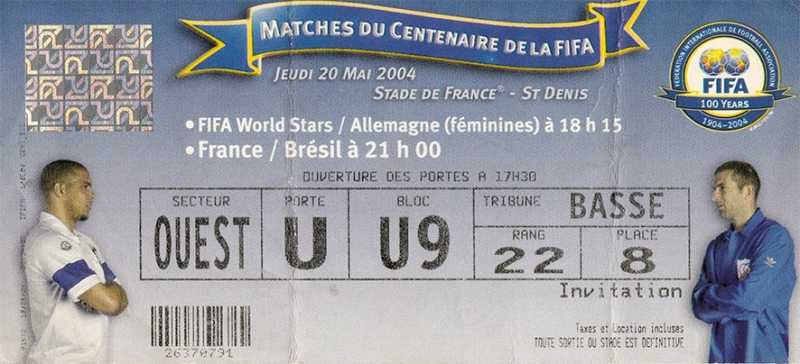

Figure n° 1. Billet d’entrée au match France-Brésil (0-0) disputé le 20 mai 2004 au Stade de France.

Crédit : Collection particulière.

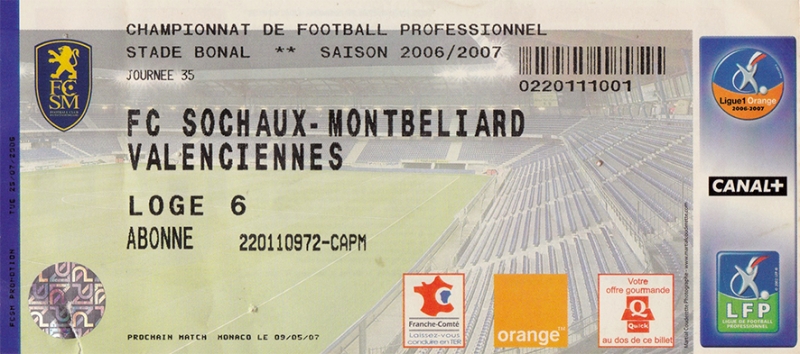

Figure n° 2. Billet d’entrée au match de Ligue 1 FC-Sochaux-Montbéliard-Valenciennes (1-0) disputé le 20 mai 2007.

Crédit : collection particulière.

Figure n° 3. Billet de Liga I (championnat roumain) FC Dynamo Bucarest-FC Botosani 1-0), 14 février 2016.

Crédit : collection particulière.

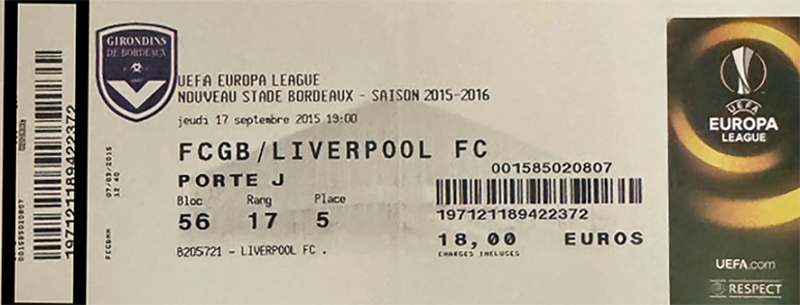

Figure n° 4. Billet d’entrée au match de Ligue-Europa Girondins de Bordeaux-Liverpool FC (1-1), 17 septembre 2015.

Crédit : collection particulière.

Figure n° 5. Billet du match de premier tour de la Coupe du monde 2018, France-Pérou (1-0), Ekaterinbourg, 21 juin 2018.

Crédit : collection particulière.

L’économie du ticket

Comme l’ont rappelé Luc Arrondel et Richard Duhautois, le ticket d’entrée a été, jusque dans les années 1970, synonyme de principale source de revenu du football5. Selon les deux économistes, ce sont les années 1980 qui « vont être marquées par de profonds bouleversements ». La télévision, avec ses offres de diffusion, d’abord en différé, puis en direct, balbutiante lors de la coupe du monde 1966, en couleur avec celle de 1970, va connaître une croissance exponentielle. Le montant des droits de télédiffusion des compétitions nationales et internationales, puis des championnats étrangers relègue la vente des billets d’accès au stade à un statut de ressources secondaires.

Le ticket va se transformer au rythme des mutations. Il est initialement imprimé sur du papier médiocre, à vocation clairement utilitaire et éphémère, avec uniquement des informations nécessaires au contrôle de l’entrée de son détenteur. Sa destinée est d’être jeté par le spectateur en fin de rencontre, comme le ticket du turfiste sur l’hippodrome, puis évacué par l’équipe de nettoyage. Dans les années soixante-dix, sous influence du marketing, le billet est matériellement de meilleure facture, avec des choix de couleurs et de motifs en rapport avec ceux des équipes, imprimé sur papier glacé, avec des emplacements publicitaires. Sa taille se stabilise à un format qui permet de le glisser dans un portefeuille essentiellement masculin. Il se décompose en deux parties de taille inégale, la plus grande ayant vocation à être conservée.

Au xxie siècle, il a encore évolué. À l’interface entre considérations environnementales et société de surveillance généralisée au nom de la sécurité6, le billet devenu contremarque, s’achète désormais par internet ou au moyen d’applications de téléphone mobile et n’existe plus que sur support de smartphone avec un QR code à scanner. Le stadier est cantonné à l’accompagnement du spectateur client passant sous un portique, identifié et pouvant être tracé à postériori. La place elle-même, que le ticket indique, a changé de nature. L’engouement que suscitent certains clubs et les enceintes modernisées dont ils disposent, leur permettent de transformer la place au stade en privilège, en moment festif exceptionnel, en cadeau d’entreprise ou d’anniversaire, en jouant sur un effet « événementiel » avec possibilité de diffuser des images inédites sur les réseaux sociaux. Le tourisme des stades, particulièrement vivace, propose des voyages « all inclusive » avec visite du stade, des fresques du quartier, la rencontre avec des « légendes du club », prestations hôtelières et déplacements locaux compris. Les tickets, numérisés ou imprimés (parfois à postériori), sont les témoins de ces expériences hors du commun. Tout comme ils restent les preuves irréfutables des périples des « groundhoppers », dont la passion est justement de « collectionner » des entrées dans les stades les plus invraisemblables7.

On constate que paradoxalement, la moindre dépendance du football de la billetterie n’a pas amené une baisse du prix du ticket. Bien au contraire : la fameuse « gentrification », ce repositionnement du match de football en spectacle de divertissement pour un public aisé, au bénéfice duquel les spectateurs populaires fournissent une toile de fond sonore et visuelle, a permis de restructurer considérablement la tarification. Aujourd’hui, la distinction sociale dans le stade est poussée à son paroxysme, alors que le discours sur la dimension populaire du football (qui exclut nonchalamment tous ceux pour qui le ticket d’entrée est devenu inaccessible), convoque l’argument simpliste que tous les spectateurs assistent au même spectacle. La multiplication des espaces privés, et privatisables, avec accueil de type VIP, en loges avec nourriture et produits de luxe, sur le modèle des différents salons des aéroports en fonction de la nature du billet, a détruit la coprésence et le brassage social initialement inhérente au public des tribunes.

Effet secondaire de la tarification galopante : en Angleterre mais aussi en Europe médiane, c’est dans les bars et les pubs, parfois aux portes du stade, devant une télévision, que les fans se rassemblent. Le match y devient un rite de consommation alimentaire en espace semi-privé, une alternative tellement prisée que le bar, aux heures de forte affluence, n’a pas d’autre choix que de limiter le nombre de dîneurs-spectateurs par le biais d’un paiement d’un droit d’accès – revoilà le ticket, à un endroit où l’on ne l’aurait pas soupçonné !

Faux billets vendus et vrais billets volés

Sans surprise, le ticket d’entrée au stade, objet rare de convoitise a suscité de nombreuses tentatives de fraude. Les idées n’ont jamais manqué. Avant les années 1990, certains pratiquaient la manipulation de la billetterie pour accroître les recettes du club. Ainsi, un couturier de renom devenu patron d’un club de football parisien8 a été condamné pour avoir pratiqué diverses malversations financières, dont une double billetterie, cumulée, à son insu, aux pratiques d’une partie des stadiers de l’époque. Pour certains, l’entrée au stade sans billet ou avec des billets recyclés a pu constituer une opportunité d’entrée au stade pour les plus modestes spectateurs et un petit complément de revenu pour le stadier9. La contrefaçon et la revente « à la sauvette » deviennent des activités rémunératrices d’autant plus rentables que les prix des billets s’envolent « au marché noir », à une époque antérieure à la généralisation de l’internet. Entre les faux billets de la finale 1966 à Wembley, et les presque 1 000 supporters anglais qui n’ont pu assister à la demi-finale Angleterre Allemagne lors de la coupe du monde « Italia 90 » à Turin, victimes des mafias italiennes qui ont produit des faux billets à grande échelle10, la pratique est constante. À la même époque, l’Olympique de Marseille délègue la vente d’une partie des billets de match à un groupe de supporters, au fonctionnement opaque, en porosité avec le milieu mafieux local11.

En réponse, les organisateurs appliquent à la production des billets, à partir de la fin du xxe siècle et avant la vague de dématérialisation au début du xxie siècle, les normes de la lutte contre la fausse monnaie. Les codes-barres, filigranes, puis hologrammes apparaissent sur tous les billets d’accès aux enceintes sportives, par capillarité avec les autres activités culturelles et de loisirs. Ce n’est d’ailleurs pas sans cohérence avec le fait que la polyvalence des nouveaux stades permet justement d’organiser des concerts de musique ou des représentations théâtrales (même si c’est parfois au prix du sacrifice de la pelouse12).

Du moment que le ticket d’entrée devient un objet dont la rareté excite la convoitise, la répression de la fraude est perçue comme un geste de justice et d’équité. Mais le ticket peut aussi devenir objet de grossière manipulation politique, Quand, par exemple, un ministre de l’Intérieur français tente en 2023 de justifier la faillite logistique de l’organisation de la finale à Paris de la Ligue des Champions incrimine la production, par les supporters anglais, de 18 000 faux billets, à ce jour introuvables, le ridicule est achevé. En revanche, les délinquants qui se sont procuré ce jour-là par la force ou la ruse un ticket régulier pour le Stade de France n’ont pas manqué de mettre en scène leur forfait dans des selfies et autres vidéos triomphantes sur les réseaux sociaux avec le billet devenu trophée au premier plan et les tribunes du Stade de France comme cadre.

De l’objet du désir au fétiche

Le ticket d’entrée est-il voué à disparaître sous le rouleau-compresseur de la dématérialisation ? Comme nous l’enseigne l’anthropologie de la culture matérielle, les humains ont besoin d’objets tangibles, concrets, physiques, pour se souvenir, s’émouvoir, se rassurer, pour y accrocher un lien social, pour donner du sens à des événements et des expériences. Et le monde du football, avec sa multitude d’objets fétiches – joliment appelés memorabilia dans la littérature anglophone – et son armée mondiale de collectionneurs n’y fait pas exception, bien au contraire13

Le ticket d’entrée est l’un de ces objets qui, traditionnellement, se conserve presque religieusement pendant des décennies. Il peut gagner en valeur, selon l’importance du match en question ou la rareté des exemplaires connus, au point d’être vendu par des maisons prestigieuses comme Sotheby’s ou Goldin. Clairement, le QR code d’aujourd’hui ne fera pas l’affaire. La frustration de ne pas pouvoir garder une trace matérielle de ses émotions, de ne pas posséder un artefact pour prouver (ou se prouver quand la mémoire vacille) « qu’on y était » est telle que des officines impriment des versions papier « glamour » des billets dématérialisés, qui enrichiront l’album « papier » classique ou pourquoi pas sous forme de lutrin, objet mythique du bureau du xxe siècle. Par des applications sur smartphone la mémoire du billet d’entrée est répertoriée, partagée sur les réseaux sociaux, géolocalisée, avec des rappels si vous approchez d’une enceinte sportive14. Les boutiques des clubs ne sont pas en reste : certaines proposent des tickets en version « luxe » (en bronze ou métal doré) à l’effigie des matchs légendaires, avec écrin velours et surtout numérotés pour ne rien céder au principe de rareté15.

Nombreux sont les auteurs qui ont souligné à quel point le match de football respecte l’unité d’action, de lieu et de temps. Cela fait de chaque match un moment unique, irréversible, non-réitérable, au point de nous mettre légèrement mal à l’aise lors du visionnement d’un match en différé à la télévision, même quand nous avons pris soin de ne pas connaître le résultat16. La participation au stade n’est rien d’autre que l’occasion saisie de s’inscrire pour toujours dans un moment de l’histoire sociale et culturelle qui s’écrit en direct. Elle ne reviendra jamais, et on le sait en quittant le stade. Il n’y a que le ticket, cette relique tangible que l’on en garde, qui garantit l’immortalité du moment. Pour toujours.