Le terme « sororité » joue un rôle central dans les débats contemporains, imprégnant désormais le domaine de la littérature de jeunesse. Étymologiquement, le mot est associé au latin soror : sœur. Au Moyen Âge, il désignait une communauté féminine, religieuse ou non. Dans l’ouvrage qu’elle consacre aux représentations du féminin dans l’album1 à partir d’un échelonnement des âges, Nelly Chabrol-Gagne utilise le terme « sororité », dans le chapitre consacré aux « personnages féminins vieux ou vieillissant bien2 ». En effet, son analyse d’une illustration de Deux sœurs reçoivent de la visite3 la conduit à la réflexion suivante : « Cet arrêt sur image m’invite à imaginer la vie de ces deux femmes qui restent anonymes dans leur sororité4. »

Ces dernières années, de nouvelles représentations de la sororité émergent, correspondant à trois des âges de la vie d’une femme évoqués par la chercheuse, à savoir la fillette, la femme active, la vieille femme. Afin d’appréhender le plus finement possible la notion de sororité et les enjeux qui lui sont liés, nous nous intéressons à trois œuvres singulières : Anna qui chante5 de Sonia Paoloni et Éloïse Rey pour la fillette ; Zette et Zotte à l’uzine6 de Elsa Valentin et Fabienne Cinquin pour la femme active ; Roule, Ginette !7 de Anne Dory et Mirion Malle pour la vieille femme.

Si le terme « sororité » était dans le dictionnaire, Chloé Delaume remarque qu’il a fallu « attendre le mouvement féministe des années 1970 pour qu’il soit usité [avant de] lentement s’effacer8 », et de revenir dans le contexte #MeToo. Aussi proposons-nous d’observer les représentations de la sororité d’abord dans les ouvrages novateurs des années 1970, puis dans les trois œuvres très contemporaines. Ce faisant, nous considérerons de quelles manières les choix esthétiques contribuent à déconstruire certains stéréotypes de genre, tout en initiant et sensibilisant les jeunes lecteurs et lectrices à la construction féminine d’un espoir politique.

La sororité dans les récits illustrés pionniers

Dans les années 1970, la collection « Du côté des petites filles », aux éditions Des femmes, a pour vocation de diffuser les idées et revendications des mouvements pour les femmes dès le plus jeune âge, dans un but clairement éducatif. Aussi s’engage-t-elle dans la lutte contre les stéréotypes de genre, diffusés dans les collections pour filles de l’époque. « L’intention était d’ouvrir une discussion avec les enfants, de donner des argumentations aux adultes pour ouvrir avec les enfants le chapitre du sexisme9 ». Isabelle Nières-Chevrel note dans son Introduction à la littérature de jeunesse que les albums publiés « feront date dans l’histoire du féminisme10 ». L’histoire vraie des bonobos à lunettes11 et l’Histoire de sandwiches12 sont deux exemples significatifs de représentation de la sororité. Dans ces ouvrages pionniers, des femmes s’organisent pour s’opposer au pouvoir des hommes. Elles mettent ainsi en péril le système établi et revendiquent une société plus égalitaire. Ainsi, L’histoire vraie des bonobos à lunettes se déroule dans une communauté de singes et évoque une révolte féminine face à un système patriarcal inégalitaire. L’histoire met en scène des bonobos, qui ne font que rire et faire du bruit, tandis que les bonobées gèrent les repas et leurs enfants, les bonobins et les bonobines. Un jour, lassées par le comportement de leurs maris, les bonobées quittent le bosquet de palétuviers dans lequel elles vivent avec les bonobos, en trouvent un autre et s’y installent, entre elles, avec leurs enfants. Dans cette nouvelle communauté, il n’est plus question de domination masculine, mais simplement du bonheur de chacun et chacune. Le récit explore donc, dans le monde animal, les rapports hommes-femmes, en « dénonçant la domination des mâles ainsi que leur volonté de réduire leurs homologues féminines aux tâches ingrates, notamment la cuisine, et les garder à leur disposition personnelle13 ».

Le propos est similaire dans l’Histoire de sandwiches, qui se déroule cette fois dans le plus minuscule village du monde, où ne vivent que des petites femmes, dont Ita, la plus petite d’entre elles. L’activité principale des femmes se limite à préparer des sandwiches pour les hommes, qui se trouvent dans la grande maison. Curieuse, Ita souhaite savoir ce qu’ils y font, c’est pourquoi elle se cache dans le camion de livraison des sandwiches et découvre qu’ils écrivent des journaux quotidiens, hebdomadaires, mensuels, ainsi que des annales. Les hommes lui accordent de tailler les crayons. En les observant, Ita réalise qu’ils ne prêtent aucune attention aux sandwiches pourtant préparés avec soin par les femmes. Elle le leur fait remarquer, mais ils ne l’entendent pas. En outre, dans les journaux, leurs écrits concernent seulement leurs exploits ; ils n’évoquent jamais le village, les femmes, ni les enfants. Alors Ita décide de rapporter ceci aux femmes du village, qui s’accordent à faire la grève des sandwiches, ce qui leur dégage du temps pour faire autre chose, notamment discuter et s’organiser, car « la prise de conscience de la nature des occupations des hommes […] provoque leur chute et la baisse d’estime féminine14 ». L’Histoire de sandwiches illustre l’émancipation progressive des femmes, initiée par une fillette. En revendiquant que leur travail ne soit ni minimisé, ni dénigré, elles entrent dans un rapport de force avec les hommes, mettant à mal le patriarcat et influant sur le système sexiste.

L’objectif des éditions Des femmes, à savoir « réveiller les consciences et donc déclencher un processus réflexif sur la situation féminine contemporaine », transparaît à travers les deux récits.

Il s’agit de renverser le pouvoir masculin, soit en démontrant la valeur féminine supérieure, soit en s’affranchissant purement et simplement de la tutelle des mâles pour mener ses propres expériences ailleurs et y fonder une nouvelle communauté. La radicalité de ces solutions […] prend sa source dans le militantisme dont est issue la maison d’édition. Antoinette Fouque ainsi que le groupe Psychanalyse et Politique mènent une lutte, un combat, d’où ne peut sortir qu’un seul vainqueur15.

Les deux ouvrages évoqués illustrent ainsi le principe de sororité de leur époque, prônant l’existence d’une communauté féminine basée sur des rapports de solidarité. En revanche, « le propos idéologique prend souvent le pas sur la visée artistique16 ». Car comme le note Caroline Hoinville à propos notamment de L’histoire vraie des bonobos à lunettes, si « le visuel prévaut, il n’y a pas d’interaction réelle entre les deux composantes, le récit étant livré principalement par le texte17». Plutôt qu’à un album, le livre semble s’apparenter davantage à un récit illustré, ainsi défini par Sophie Van der Linden : « Le texte y est spatialement prédominant, autonome du point de vue du sens. On entre dans le récit par le texte qui porte la narration18 ». Formellement, les trois titres de notre corpus se distinguent de leurs prédécesseurs car ils relèvent de la catégorie des albums iconotextuels, caractérisée par une double narration textuelle et iconographique, et par un rapport significatif entre texte et image.

Si nous nous référons à présent à leurs descriptions promotionnelles, destinées aux médiateurs et médiatrices des ouvrages, force est de constater que le terme « sororité » est lié à celui de féminisme. Le contexte n’est toutefois pas le même que celui des récits illustrés pionniers de la collection « Du côté des petites filles », puisque près de quarante ans se sont écoulés. Les éditions Biscoto évoquent à propos de Anna qui chante, une histoire « absolument féministe […]. Ici les petites filles ne sont pas en concurrence, il est question d’entraide, d’amitié et de sororité19 », tandis que La ville brûle qualifie Roule, Ginette ! d’histoire « féministe, pleine de douceur et d’humour » dans laquelle l’héroïne accède à « la liberté et la sororité20 ».

Comme nous l’avons précédemment indiqué, les albums de notre corpus correspondent aux trois âges de la vie d’une femme : la fillette, la femme active, la vieille femme. Anna qui chante permet d’envisager la sororité d’abord du point de vue de la fillette. L’histoire est celle d’un roi tyrannique, qui opprime son pays. Il tient enfermée sa fille, la jeune princesse Judith, et kidnappe les petites filles du royaume pour lui tenir compagnie, jusqu’au jour où l’une d’entre elles, prénommée Anna, entonne un chant puissant et porteur d’espoir. Dans Zette et Zotte à l’uzine la sororité s’exprime à travers les voix d’ouvrières, précisément celles de deux sœurs exploitées dans une fabrique de vêtements de luxe. Dans cet album, il est question de délocalisation, de conflit social, de grève et de lutte. Enfin, dans un autre registre, Roule, Ginette ! raconte l’histoire d’un couple de personnes âgées vivant dans une maison dans la forêt. L’album permet d’envisager la sororité du point de vue de l’épouse, prénommée Ginette. Cette dernière assume toutes les tâches ménagères pendant que son mari se prélasse, sans jamais l’aider. Un jour, il lui ordonne de lui préparer une galette21 : elle s’exécute, mais il la trouve trop chaude, se fâche une énième fois et lui demande de la poser sur la fenêtre pour qu’elle refroidisse. Soudain, quelque chose d’extraordinaire se produit : Ginette se transforme en galette et se met à rouler sur le chemin, loin de son mari tyrannique. A priori ces trois histoires paraissent bien différentes les unes des autres. Pourtant, elles ont en commun de reprendre des codes littéraires familiers aux jeunes lecteurs et lectrices.

S’adresser aux plus jeunes avec des codes qui leur sont familiers

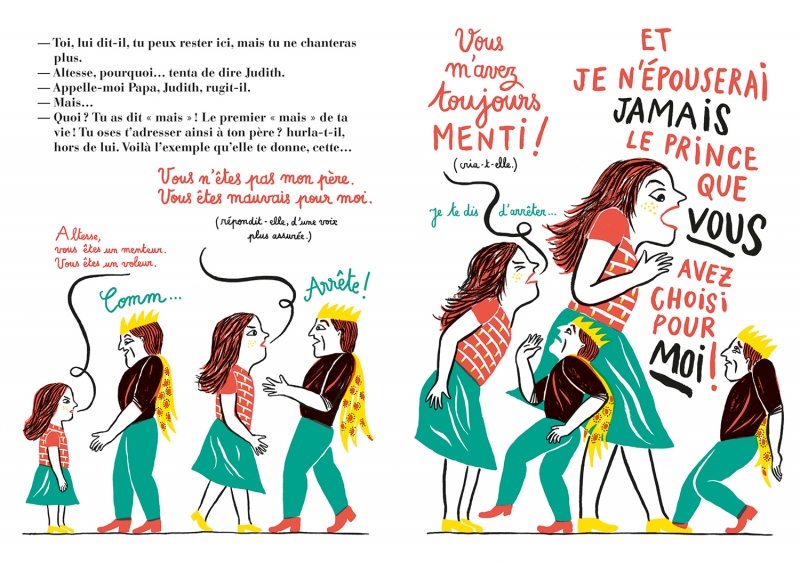

Deux albums, Anna qui chante et Roule, Ginette !, s’apparentent en effet au genre du conte. Le premier se présente immédiatement comme un conte, avec la reprise de formules langagières spécifiques, un récit rapporté par un narrateur externe et l’usage de l’imparfait ou encore la mise en scène de personnages stéréotypés. Le découpage du récit se traduit graphiquement par six grandes images en pleine page : deux vertes, deux rouges et deux jaunes. Cinq chapitres et un épilogue aux intitulés éloquents se succèdent ainsi. Par exemple, la première étape annonce : « Voici l’histoire de Judith, qu’on nomme aussi “La Tristeˮ, et de son père, le Roi du Pays des Sept Collines » (p. 3)22. Ce roi tyrannique tient sa fille enfermée pour la préserver. Elle porte un tee-shirt reprenant le motif des briques des murs entre lesquels elle est retenue. « Judith n’avait pas le droit de sortir de l’enceinte du château car elle aurait pu se blesser. Regarder par la fenêtre lui était interdit car elle aurait pu voir des choses horribles et être malheureuse » (p. 8). Sans l’avoir jamais vue, les habitantes et les habitants du royaume la surnomment Judith-la-Triste. Elle l’est tant que son père décide, pour ses neuf ans, d’enlever une petite fille du royaume, afin qu’elles jouent ensemble. Mais la petite captive ne cesse de pleurer. Aussi est-elle enfermée dans la haute tour du Nord. Plusieurs fillettes se succèdent, mais toutes sont terrorisées, refusent de jouer et subissent finalement le même sort. La quatrième étape du récit s’attache à Anna, l’autre protagoniste : « Il est temps de faire connaissance d’Anna-qui-Chante, et de voir combien elle est puissante » (p. 37). Lorsqu’elle se présente, Anna n’a pas l’air effrayée. Elle révèle à Judith qu’elle est surnommée la Triste, que le royaume vit dans la terreur et qu’elle-même a été enlevée par le roi lorsqu’elle était bébé. Anna chante l’espoir : « Tous les petits papillons ont les ailes trouées de ronds / Le roi est sur son trône / La fille est dans la tour / Elle prépare un cyclone / Et la nuit sera jour » (p. 47). Le chant n’est plus celui d’une princesse qui attend son prince. Il est si puissant qu’il fige le roi. Furieux, il bâillonne Anna. Alors, Judith se rebelle. Sur la double-page suivante (p. 49-50), la petite fille et le roi sont représentés à quatre reprises, de profil. Au départ, elle apparaît plus petite que lui. Puis, au fur et à mesure qu’elle prend confiance, Judith grandit tandis que son père rapetisse (figure 1). L’image donne à voir la relation de cause à effet, renforcée par la taille du texte qui évolue dans les mêmes proportions : les caractères deviennent de plus en plus importants, la typographie cursive laisse place à d’imposantes capitales. Judith ose prendre la parole ; sa bouche s’ouvre au fur et à mesure, laissant finalement entendre son cri de révolte. L’illustratrice Éloïse Rey précise que les « disproportions […] viennent signifier des rapports de force ou des sentiments23 ». La prise de parole traduit l’émancipation de la fillette. Devenu minuscule, le monarque n’est plus le roi tyran et perd tous ses pouvoirs. Judith abandonne alors son tee-shirt de pierres, représenté au sol sur la dernière page du chapitre (p. 53), et soudain les voix des fillettes prisonnières se libèrent et s’élèvent. « Judith n’a plus peur de parler, ni de réfléchir, ni de dire non. Judith n’est plus triste, elle avance. Maintenant, dans tout le pays, on l’appelle Judith-qui-s’est-levée » (p. 65), ce qui souligne son changement d’attitude, du passif à l’actif.

Figure 1 : Anna qui chante, textes : Sonia Paoloni, illustrations : Éloïse Rey

© Biscoto éditions 2016

Sur une double page, Judith et le roi sont représentés à quatre reprises, de profil. D’abord, la petite fille est plus petite que son père, puis elle grandit et s’impose, jusqu’à le surplomber. La taille du texte des dialogues évolue dans les mêmes proportions que les images. La typographie cursive laisse place à d’imposantes capitales. La bouche de Judith s’ouvre au fur et à mesure, laissant entendre son cri de révolte.

Le deuxième album Roule, Ginette ! fait référence au célèbre Roule Galette…24, lui-même adapté d’un conte traditionnel russe Koloblok. La version contemporaine débute de la même façon que Roule Galette… si ce n’est que le tempérament tyrannique du vieil homme est davantage mis en avant : il « se met facilement en colère », dit le texte (p. 10). De plus, l’image est moins lisse que dans la version illustrée par Pierre Belvès, dans laquelle le mari apparaît souriant. Les émotions de Ginette sont évoquées (p. 12) : « Elle sent la colère monter en elle. Elle en a assez de ce vieux, et des ordres qu’il lui donne depuis son fauteuil ! » Dans la version de 1931, la galette laissée sur le rebord de la fenêtre pour refroidir se met en mouvement et s’enfuit. Elle roule, chantonne et rencontre successivement un lapin, un ours et un loup. Elle parvient à leur échapper, mais se fait finalement piéger par le renard et dévorer. Dans Roule, Ginette ! c’est « la Vieille » qui se transforme en galette. Cette métamorphose relève du merveilleux, et renvoie à nouveau au genre du conte. En chemin, comme dans le conte original, elle rencontre lapin, ours, loup et renard, qui espèrent la dévorer. Elle entonne à chaque étape le même refrain, qui fait écho à la ritournelle de Roule Galette… (p. 24) : « Je suis la galette, la galette, avant j’étais prisonnière, maintenant je suis libre et fière, et si t’espères me manger, tu peux toujours te gratter, attrape-moi si tu peux ! » Lorsqu’elle manque de se faire croquer par le rusé renard, miraculeusement, elle se transforme à nouveau, retrouve sa forme humaine et écrase le renard. Ginette poursuit alors son chemin et arrive dans une clairière baignée de soleil, au milieu de laquelle se dresse une grande maison avec un lac. Une dizaine de vieilles femmes chantent, pieds dans l’eau. Ginette les rejoint. L’une d’elles lui explique qu’elles vivent ici ensemble, sans que personne ne leur donne d’ordres. Sur les vingt doubles pages qui constituent l’histoire, trois sont consacrées à représenter la sororité, nous y reviendrons.

En revanche, le troisième album ne prend pas la forme d’un conte. Zette et Zotte à l’uzine raconte l’histoire de deux sœurs qui travaillent dans une fabrique de luxe pour un petit salaire. Zotte aimerait gravir les échelons, mais elle craint de tout perdre, alors elle préfère se contenter de ce qu’elle a, tandis que Zette souhaite changer les choses, renverser le système et lutter pour de meilleures conditions de vie. Elles partagent leurs arguments, sans jamais se disputer. L’autrice, Elsa Valentin, joue avec les sonorités et la langue : la révolution devient la révoluture, la grève générale la « grave généreule », la manifestation la « manifle », le patron le « trapron » et les aisés les « zézés ». L’album se prête à la lecture à haute voix : « Un jour, le trapron, qu’on ne voyait jamais, fit dire par le sous-chef que les zouvrilleuses lui coûtaient très cher et que désormais, à la place des légumes, elles gagneraient des épluchures » (p. 12). Les « zouvrilleuses », unies, décident de faire la « grave ». Malheureusement l’issue du conflit n’est pas celle qu’elles espéraient. « Mais après trois mois l’uzine ferma. Le trapron avait trouvé dans un autre païsse des zouvrilleuses qu’il pouvait payer à coup de lance-miettes » (p. 27). Zotte est finalement victime de la délocalisation. Les jeux langagiers s’annoncent dès la couverture, avec l’allitération en [z] dans le titre, et la représentation de la petite fille espiègle qui tire la langue, brandissant sa pancarte, et donnent le ton résolument joyeux qui sera celui de l’album, malgré la gravité du thème abordé.

À chacun des trois âges de la vie d’une femme, il semble que représenter la sororité dans les albums contribue à déconstruire certains stéréotypes de genre, tout en initiant et sensibilisant les jeunes lecteurs et lectrices à la construction féminine d’un espoir politique.

Les enjeux des représentations de la sororité

La sororité apparaît dans Roule, Ginette ! comme une alternative à une situation conjugale oppressante, teintée de violence, ce qui en soi ouvre sur un espoir, à la différence d’un autre album mettant en scène un couple de personnes âgées : Vite, vite, chère Marie !25 de Niels Mogens Bodecker et Erik Blegvad dans lequel l’héroïne éponyme est une grand-mère asservie par un mari tyrannique qui, de son fauteuil, ne cesse de lui donner des ordres sans jamais un mot gentil, un geste prévenant. Elle exécute seule toutes les tâches automnales : cueillir les pommes, couper du bois, s’occuper du potager, préparer les confitures, préparer du thé, servir du thé… et à la fin de l’album, poussée à bout, elle lui retourne la soupière sur la tête. Mais l’histoire ne dit pas si Marie quitte la maison, ou si son mari se remet en question. Roule, Ginette ! va plus loin dans la mesure où l’album propose une alternative, en se terminant sur une nouvelle vie qui s’offre à l’héroïne placée sous le signe de la sororité. Rien n’est dit de l’histoire de chacune des vieilles femmes que Ginette rencontre. Une phrase suggère néanmoins que certaines d’entre elles ont pu subir également une forme de violence conjugale ; en effet, lorsque Ginette arrive dans la clairière (figure 2), une femme l’invite à se joindre à elles en souriant et lui dit : « Nous vivons ici, toutes ensemble […] et personne ne nous donne d’ordres » (p. 42). Il semble que la quête a priori individuelle de Ginette fait écho à celles des autres femmes. À la différence des albums des années 1970, il s’agit moins ici de dénigrer l’homme que de s’en émanciper. Le récit se termine sur ces mots : « C’est ici, dans cette jolie maison, au milieu d’une clairière ensoleillée et en compagnie de ses amies que Ginette vécut libre et heureuse pour toujours » (p. 45). L’image à fond perdu montre Ginette, cheveux lâchés, entourée de six femmes, chantant (figure 3). Elle s’est émancipée et a retrouvé le bonheur. Au terme de l’analyse de Deux sœurs reçoivent de la visite, Nelly Chabrol-Gagne faisait le lien entre les « personnages féminins vieux ou vieillissant bien26 » et la naissance de « l’Association et la Maison des Babayagas, autogérées, solidaires et citoyennes dans le but d’envisager et d’aménager la vie des vieilles personnes, notamment des femmes, ensemble et dans une dynamique de vie27 », sous l’impulsion de la militante féministe Thérèse Clerc28. La proposition contemporaine des éditions La ville brûle semble faire écho à ce type d’initiative, avec la perspective d’une communauté de vieilles femmes joyeuses.

Figure 2 : Roule, Ginette !, textes : Anne Dory, illustrations : Mirion Malle

© éditions la ville brûle, 2021

L’image en page de droite représente la clairière. Au milieu des arbres sur la droite s’élève une grande maison sur plusieurs étages, avec un grand escalier en bois, menant à une mare. Neuf femmes sont assises côte à côte, pieds dans l’eau. Elles ont différentes couleurs de peau, coiffures et différents âges. Toutes affichent un large sourire.

Figure 3 : Roule, Ginette !, textes : Anne Dory, illustrations : Mirion Malle

© éditions la ville brûle, 2021

Sur une double page, sept femmes sont représentées en gros plan, au bord de la mare, pieds dans l’eau. L’une brode, une autre lit. Deux se tiennent bras dessus bras dessous. Ginette est au centre, cheveux désormais lâchés ; elle chante. Les autres la regardent en souriant.

Les autrices proposent une actualisation du conte, remettant en cause les rôles genrés traditionnels, contrairement à Roule Galette…, qui est accessible dès le plus jeune âge et régulièrement lu en maternelle. Anne Dory précise :

Quand Natha Caputo écrit Roule Galette, elle prend des libertés avec le conte russe en l’adaptant au contexte culturel français des années 50. J’ai suivi le même procédé 70 ans plus tard. Je vois Roule, Ginette ! comme une nouvelle adaptation plus que comme une réécriture29.

L’autrice fait correspondre le conte avec des problématiques contemporaines, ce qui s’apparente à une « forme d’actualisation […] volontaire et assumée comme orientation de lecture30 » selon les termes de Yves Citton et Jean-François Massol. Anne Dory explique :

J’ai été choquée par le texte et les illustrations. […] Et finalement ce qui m’a le plus choquée est de n’avoir gardé aucun souvenir de ce sexisme ! Et pourquoi ? Parce que cela passe pour normal, ce n’est absolument pas interrogé. […] Il n’est pas acceptable de cantonner les femmes à la sphère domestique et de les assigner aux tâches ménagères ; la relation de couple n’est pas une relation hiérarchique ; les femmes sont légitimes à refuser de se plier aux injonctions qui leur sont faites et à fuir des situations oppressives ; la sororité et l’entraide entre femmes sont une des clés de la liberté. Et puis il y a aussi un appel à la contemplation et à l’émerveillement, au bonheur d’être dehors au contact de la nature31.

L’illustratrice Mirion Malle dessine des femmes de toutes corpulences, de toutes couleurs, de tous âges. Le point commun entre toutes ces représentations de femmes est le sourire éclatant qu’elles arborent. Le chant est également associé à la liberté.

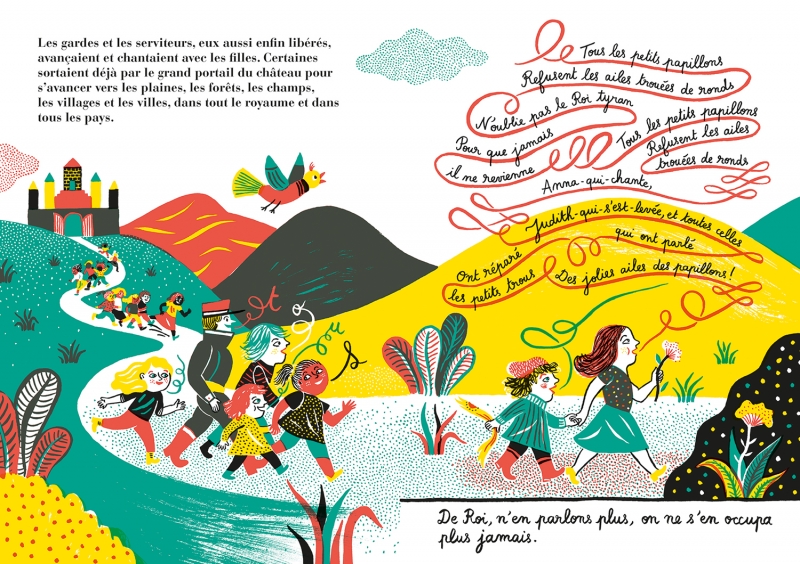

Ce chant fait écho à celui d’Anna, qui incite au soulèvement et résonne pour Judith-la-Triste qui finit par désobéir et refuse de se soumettre plus longtemps. « Le chant d’Anna est un chant de colère, qui parle aux cœurs des jeunes filles désobéissantes et insoumises. C’est un chant de soulèvement, d’émeute32. » Les voix jusqu’alors étouffées des filles, dans un élan de sororité, permettent de combattre l’autorité du roi et de renverser le patriarcat (figure 4). La puissance du chant autorise les petites filles à reprendre leur destin en main, à commencer par Judith, qui s’affranchit lorsqu’elle prend enfin la parole et s’oppose au roi. L’autrice, Sonia Paoloni, explique : « Anna est la voix libératrice qui réveille Judith de sa léthargie et de sa tristesse33. » Les paroles du chant libérateur sont reprises sur l’image à fond perdu jaune consacrée à l’épilogue. Comme le souligne l’illustratrice, l’album traduit « les valeurs féministes [… :] trouver sa voix, libérer la parole, s’entraider et s’émanciper34 ». Comme dans Roule, Ginette ! la sororité s’exprime à travers la parole libérée, faisant écho au contexte contemporain post #MeToo. Ce mouvement social encourage la prise de parole des femmes qui subissent des agressions sexuelles et des viols. Il prend en considération les violences sexuelles et sexistes en général. La thématique grave de Anna qui chante est servie par des illustrations éclatantes. Éloïse Rey explique la technique d’impression qu’elle a retenue, « avec quatre couleurs Pantone, qui sont en effet très vives et peu présentes dans notre paysage visuel [afin] de proposer une expérience visuelle différente aux lecteurs.35 » La luminosité de l’album, associée à la musicalité du chant entonné par les petites filles, donne une représentation véritablement positive de la sororité.

Figure 4 : Anna qui chante, textes : Sonia Paoloni, illustrations : Éloïse Rey

© Biscoto éditions 2016

Un chemin serpente entre les collines, sur l’espace d’une double page. Il part des portes ouvertes du château, représenté au fond à gauche. Une quinzaine de fillettes souriantes s’élance joyeusement sur ce chemin. Au premier plan à droite, Judith mène la marche. Elle donne la main à Anna et ensemble, elles chantent. Dans le ciel, un oiseau coloré suit leur mouvement.

Le dernier album entre en résonance avec les deux autres, car des chants d’insurrection s’élèvent habituellement lors des conflits sociaux. Elsa Valentin explique comment est né Zette et Zotte à l’uzine.

L’humour était […] un moyen de rendre audible un propos politique qui risquait fort de se discréditer s’il était tenu avec sérieux. Il me fallait trouver à mon tour un décalage, et comme une évidence il m’est apparu que ce décalage pouvait commencer par la transformation même des mots éculés devenus inutilisables. C’est ainsi que j’ai commencé à écrire une histoire de trapron et de zouvrilleuses, d’ascenseur-saucisse, de manifle et de révoluture.36.

Les images montrent une forme de joie chez les « zouvrilleuses », malgré des conditions de travail difficiles : « Elles gagnaient des miettes et quelques légumes » (p. 6). Les deux sœurs ne partagent pas le même point de vue. Zotte espère une promotion : « Vaut mieux faire des zeurs-sop pour gagner du beurre dans les zépinards » (p. 9) tandis que Zette appelle à la « révolture » collective. Toutefois elles ne s’opposent pas frontalement ; aucune animosité n’est exprimée. Si le sujet de la délocalisation des usines et du sort des ouvriers peut sembler grave, le ton général de l’album reste joyeux, notamment parce que le groupe trouve une issue heureuse (p. 42, figure 5) :

— Bravo, t’as gagné, dit Zotte à Zette. En plus tu vas être le chef, maintenant, puis tout ça c’est grâce à toi.

— Mais t’as rien compris du tout, ma Zotte ! Y a pas de chef. On décide toutes ensemble et on partage tout. Sinon ça recommence.

Figure 5 : Zette et Zotte à l’uzine, textes : Elsa Valentin, illustrations : Fabienne Cinquin

© L’atelier du poisson soluble 2018

Zette et Zotte sont représentées de dos. Zotte porte une robe près du corps et des escarpins noirs à semelle rouge. Ses cheveux sont coiffés en chignon. En bleu de travail avec une casquette sur ses cheveux courts, Zette passe un bras autour de l’épaule de sa sœur. Elles se regardent et sourient. En arrière-plan flottent les drapeaux rouges de la révolte.

Outre les jeux langagiers, tels que les mots-valises ou encore la dénomination de l’usine, à savoir « Job », la joyeuseté s’exprime dans les illustrations de Fabienne Cinquin :

J’ai semé au fil des pages des références d’univers hétéroclites. Par exemple, le troupeau de moutons au tout début du livre est celui du générique du film de Chaplin Les Temps Modernes (vive le mouton noir !). On peut retrouver sur la couverture l’irrévérence d’une Zazie de Queneau, une Liberté guidant le peuple, des relents de mai 68, le monde du travail vu par Tati dans Play Time, un « requin » dans une piscine de David ockney… et même une Cendrillon qui attend son heure de fortune… ou d’infortune37 !

Effectivement, une fillette en couverture sourit, tire la langue et arbore fièrement une pancarte, sur laquelle est écrit le titre de l’album. En quatrième, la même enfant est représentée de dos et on peut lire sur son écriteau les mots « grave », « révolture » et « manifle ». Lorsque Zette évoque la « grave généreule », l’image fait référence à la toile de Delacroix (figure 6), car l’une des « zouvrilleuses » adopte la même posture que la Liberté guidant le peuple (p. 13). À côté d’elle, on retrouve la fillette qui était en couverture. L’ensemble des femmes qui s’élancent dans l’allégresse derrière elles portent des vêtements rouges, aux couleurs associées à la révolution, ainsi que des ongles au vernis écarlate, du rouge à lèvres ou encore du blush carmin. Par ailleurs, Christian Bruel remarque : « la double-page du festin des riches, les “zézésˮ, est un bel hommage à une planche du livre jeunesse Le Nouvel Abécédaire (2003) de Karl-Philipp Moritz, illustré par Wolf Erlbruch.38 ». En effet, il s’agit de la quinzième image qui correspond à la lettre P (Der Pokal, La coupe), sous-titrée Fastes et excès. Toujours à titre d’exemple, les pages de garde entrent en résonance. Au début de l’album, des moutons gris et blancs symbolisent les ouvrières qui entrent dans l’usine. Sur leurs têtes baissées, on aperçoit seulement des yeux minuscules, sans expression. À la fin de l’album, la couleur noire a disparu. Les moutons ont désormais le mufle ouvert, orienté vers le ciel, et surtout les têtes sont colorées en rouge. Enfin, si Anna qui chante et Roule, Ginette ! s’apparentent à l’univers du conte, Zette et zotte à l’uzine est inspiré d’une histoire vraie, celle des ouvrières de Lejaby, qui se sont battues pour obtenir de substantielles indemnités. Comme un clin d’œil, la marque des vêtements dans l’histoire s’appelle « lezabits » et Fabienne Cinquin leur dédie l’album. Ces jeux de langage indiquent une lecture à différents niveaux de sens, s’adressant de fait à un double lectorat, enfant et adulte.

Figure 6 : Zette et Zotte à l’uzine, textes : Elsa Valentin, illustrations : Fabienne Cinquin

© L’atelier du poisson soluble 2018

Sur une image dominée par la couleur rouge, Zette prend les traits de La liberté guidant le peuple du peintre Delacroix. Elle porte un drapeau ; cinq femmes s’élancent derrière elle, bras levés. L’une d’elle applaudit. Leurs visages expriment la joie. À droite de Zette, en référence au tableau, une petite fille agite un drapeau.

Conclusion

Les trois récits commencent dans des circonstances singulières : une fillette isolée à cause d’un roi tyrannique, des ouvrières exploitées par un patron dans une usine, une femme prise au piège de son couple, sous le joug d’un mari autoritaire. Pourtant, tous trois ont en commun la dénonciation de comportements masculins tyranniques, aux trois âges de la vie d’une femme – au sein d’une relation filiale ou conjugale, ou dans le monde professionnel. L’autoritarisme se manifeste notamment via l’éloquente métaphore du patron-requin dans Zette et Zotte à l’uzine (p. 38-39). Chacune des trois héroïnes refuse la condition subie, à l’instar de Ginette qui chantonne : « avant j’étais prisonnière, maintenant je suis libre et fière » (p. 24). Nourries de l’espoir d’un nouvel ordre social, elles aspirent à l’émancipation. En ce sens, la sororité représente une alternative, un espoir politique. Chacune renverse un système qui ne lui convient pas, qu’il s’agisse de représentations sociales genrées désuètes ou de diverses situations oppressantes. En cela, les trois albums sont résolument antisexistes. La sororité exprimée est associée à l’action, à la joie d’appartenir à des communautés de femmes solidaires, en réponse à une figure masculine dominatrice : roi, patron, époux. Le terme « sororité » n’apparaît pas en tant que tel dans les albums. Comme l’a écrit Chloé Delaume : « Le mot était dans le dictionnaire, mais personne ne l’utilisait : ce qui n’est pas nommé n’existe pas39. » À l’évidence, les ressources esthétiques (iconiques, langagières) propres au genre de l’album sont une alternative à la dénomination car elles permettent de dire et montrer la sororité, grâce à la double narration textuelle et iconographique, sans didactisme. Ces nouvelles représentations s’inscrivent dans l’ère post #MeToo, près de quarante ans après les ouvrages pionniers de la collection Du côté des petites filles et témoignent de l’engagement politique de leurs maisons d’édition qui, à l’instar des éditions Biscoto, se définissent « comme portant des valeurs féministes et antiracistes, qui veille[nt] à lutter contre les stéréotypes oppressifs40 ». Gageons que les représentations de la sororité dans ces albums iconotextuels sont susceptibles de mener à une prise de conscience de son potentiel subversif, chez les jeunes lecteurs et lectrices, citoyens et citoyennes de demain.