Nous remercions les relectrices et les relecteurs pour leurs judicieuses remarques et pour leur écoute.

Jamais la nuit n’a paru aussi noire aux yeux écarquillés d’une écrivaine décidée à passer à l’action subversive.

Françoise d’Eaubonne, L’indicateur du réseau : contre-mémoires, Paris, Encre, 1980, p. 79.

Introduction

Les débats autour du rôle et de la condition des femmes ne cessent de défrayer la chronique, médias et réseaux sociaux servant de relais à de multiples commentaires. Ce contexte d’infatuation verbale, où la parole semble perdre tout contact avec la réalité tangible des faits, est paradoxalement le lieu de l’efficace des discours où les commentateurs sur les réseaux sociaux n’hésitent pas à prétendre détruire, annihiler, effacer (cancel) leurs adversaires.

Dans ce contexte, le mot autrice n’échappe pas à l’épreuve des commentaires, en particulier de la part des réfractaires à l’usage de ce terme réputé nouveau et partisan. Pourtant, et c’est là le premier point qui sera développé, les études diachroniques existent qui montrent que ce mot, loin d’être nouveau et imposé, est au contraire ancien et usité pendant de nombreux siècles avant d’être officiellement banni à des fins d’invisibilisation de la place des femmes dans le champ littéraire et intellectuel1.

Dans un second temps, il convient de renouveler la réflexion sur les mécanismes de légitimation du mot en s’intéressant aux commentaires contemporains sur le mot autrice dans la presse francophone. Une recherche dans la base Europresse montre que c’est entre 2020 et 2024 que le mot autrice connaît un essor considérable dans la presse, un an après l’officialisation de son usage par l’Académie française en février 2019. Les commentaires dans la presse française et francophone ainsi que les remarques de femmes de lettres enrichissent l’approche sémantique et amènent à s’interroger sur le sens contemporain de ce mot. La dérivation morphologique du mot correspond-elle à la simple féminisation d’un nom de métier ou est-elle porteuse d’un sens supplémentaire ? La comparaison avec l’autre forme féminine auteure et l’instabilité de la forme autrice montrent qu’au-delà de la question de l’usage ou de la régularité morphologique, la signification du mot interroge le sentiment linguistique des sujets parlants.

De l’émergence au bannissement (et retour)

Nombreux sont les travaux qui ont permis de mettre au jour le fait aujourd’hui admis que le mot autrice n’est pas un néologisme récent inventé dans le cadre de la féminisation des noms de métiers et de fonctions. Ces travaux montrent en effet que ce mot fut l’objet d’un processus socio-historique d’invisibilisation de l’existence des femmes dans le champ littéraire2. Son usage est attesté dans la culture chrétienne3 et sa disparition provient davantage d’une volonté normative externe que d’une évolution spontanée liée aux changements d’usage. Sans revenir en détail sur la chronologie historique de l’usage du mot autrice, largement documentée, on notera toutefois que c’est en référence aux canons antiques que le mot, pourtant employé et réputé régulier, fut déclaré incorrect. Le Dictionnaire historique de la langue française dans son édition de 1888 indique bien que le mot autrice fut en usage pendant tout le xvie siècle et au début du xviie siècle4. Evain note également que ce qu’il convient d’appeler un effacement est concomitant avec la reconnaissance de l’activité littéraire, faisant des auteurs des personnages reconnus et influents. En d’autres termes, dès lors que la position d’auteur confère à celui qui l’occupe un certain pouvoir, on observe la réticence à employer le féminin du mot, pourtant attesté jusqu’alors. Le mot ne disparaît pas tout à fait et l’on trouve après son bannissement des sursauts pour réhabiliter son usage. D’abord effacé, le mot réapparaît en tant que néologisme. Ponctuellement jusqu’au xxe siècle, des arguments en faveur de l’emploi du mot autrice, ainsi que des arguments pour le maintenir dans la catégorie des mots obsolètes ou incorrects, continuent de susciter les débats.

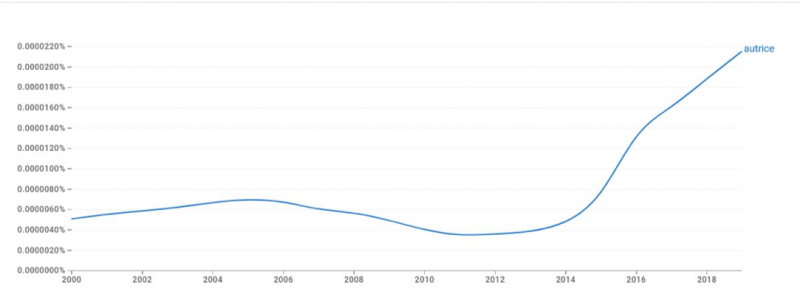

Au début des années 2000, ces débats sont rythmés par les prises de position de l’Académie française et des lexicologues5, les médias entretenant la controverse à l’occasion des éditions annuelles des dictionnaires. Autrice est finalement réhabilité en février 2019 par l’Académie française et c’est à partir de cette officialisation que l’emploi se généralise, dans la presse, mais aussi dans le champ littéraire comme l’illustre la figure suivante, obtenue d’après l’outil Ngram :

Figure 1 : Fréquence du mot autrice dans la base Google Livres (2000-2019)

© Google Ngram, mars 2024

La figure présente un diagramme obtenu à partir de l’outil Ngram de Google afin de connaître la fréquence du terme autrice dans la base Google Livres. La courbe de fréquence du mot autrice couvre la période 2000-2019. On note une augmentation croissante à partir de l’année 2015 jusqu’à l’année 2019, point culminant de la courbe.

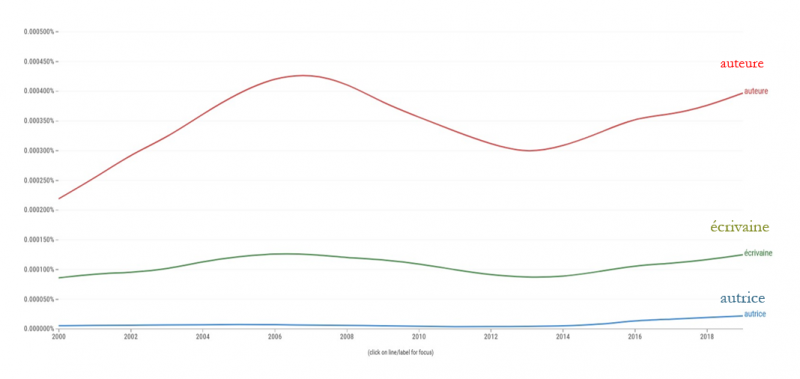

Malgré le net réemploi du mot autrice, y compris dans son sens désuet6, on note au moins deux autres formes dont l’emploi se maintient, concourant à l’instabilité du féminin du mot auteur7. La figure suivante présente les courbes d’évolution de la fréquence de trois termes employés pour désigner la femme qui écrit. On note la prépondérance de la forme auteure d’après les données de Google Ngram. Malgré le net sursaut quant à la fréquence du mot, on note qu’autrice demeure employé minoritairement en comparaison des mots écrivaine et auteure. Se pourrait-il que l’homophonie du mot auteure joue un rôle dans cette prépondérance ? Nous reviendrons sur cette question par la suite.

Figure 2 : Comparaison des trois termes utilisés pour désigner la femme qui écrit

© Google Ngram, période 2000-2019

La figure, obtenue à partir de l’outil Ngram, présente trois courbes de fréquence en parallèle : celle du mot autrice, celle du mot écrivaine et celle du mot auteure. La courbe du mot autrice indique la fréquence la plus basse, celle du mot écrivaine, juste au-dessus, montre une fréquence supérieure. Enfin, la courbe du mot auteure se situe au-dessus des deux précédentes, indiquant un emploi majoritaire. Pour chacun des vocables, on note une augmentation de la fréquence entre 2015 et 2019. Pour le mot auteure, on note également un pic situé sur l’année 2007.

Ce bref rappel des étapes qui ont ponctué l’effacement du vocable autrice jusqu’à son réemploi massif montre que deux idées reçues sont à l’œuvre : d’une part, nous l’avons dit, l’idée que le mot autrice serait une improvisation lexicale d’invention récente – idée relayée notamment dans les médias – et, d’autre part, l’idée que son usage serait imposé par le militantisme alors que les mécanismes de légitimation qui ont présidé à son réemploi se sont largement appuyés sur les dictionnaires et les textes de l’Académie française. Aussi, les conditions de réception du mot autrice sont largement dépendantes des commentaires diffusés dans les médias, et dans la presse en particulier.

Mécanismes de (dé)légitimation dans la presse

Pour mieux cerner cet aspect, nous nous appuierons sur une recherche dans la base Europresse dans la presse française et la presse francophone. Une recherche sur la fréquence d’usage du mot depuis l’année 1900 jusqu’à l’année 2023 montre que les premières occurrences datent de la période 1990-1999 (5 occurrences dans le titre ou dans le texte entier dans la presse nationale française). Le premier article issu de ces résultats date de 1998 et concerne le débat sur la féminisation des noms. Pour la période 2000-2023, l’emploi du mot est nettement plus fréquent. Une recherche plus précise dans la presse française et dans la presse francophone permet de voir la distribution de la fréquence sur cette période8. Le mot autrice, d’après ces résultats, est bien plus fréquemment employé dans la presse nationale française, même si on note un net sursaut entre la période 2000-2009 et la décennie suivante dans la presse belge francophone.

Tableau 1 : Occurrences du mot autrice dans la presse française et dans la presse francophone entre 2000 et 2023

| Source | 2000-2009 | 2010-2019 | 2020-2023 |

| Presse française | 20 | 2 491 | 45 294 |

| Presse canadienne francophone | 2 | 138 | 3 032 |

| Presse suisse francophone | 9 | 129 | 1 305 |

| Presse belge francophone | 4 | 637 | 4 476 |

| Presse africaine francophone | 0 | 18 | 285 |

© Europresse

D’après l’étude d’un corpus d’articles de la presse française de la fin des années 1980 jusqu’en 2001, Itsuko Fujimura constate que l’emploi du féminin pour les noms de métiers de titres et de grades est loin d’être institué dans la presse et dans le monde académique, en particulier pour les noms de professions intellectuelles9. Ainsi, les médias et la presse en particulier semblent s’adapter aux tendances normatives plutôt que les transformer. Pourtant, et bien qu’ils ne soient pas un facteur déterminant de changement en matière de norme linguistique, les médias diffusent des prises de position qui contribuent à entretenir un débat perpétuel au sujet de la féminisation des noms. On pourrait donc valider a priori l’affirmation suivante :

les médias sont devenus les institutions par excellence de production de l’interdiscours dominant dans la société concernée, supplantant largement dans cette fonction des institutions comme les partis politiques ou même l’École. Les médias, singulièrement aujourd’hui la télévision, sont bien des lieux de production de discours fonctionnellement promotionnels : même s’ils ne créent pas de toutes pièces de la matière représentationnelle (socioculturelle), ils en sont les principaux pourvoyeurs, sélectifs bien entendu, c’est-à-dire filtrants, minorants, mais aussi redondants et emphatiques, avec une tendance appuyée, on le sait, à la conformité et au figement10.

Tout d’abord, on note que la question de la légitimité du mot autrice est évoquée dans la presse principalement à l’occasion des éditions annuelles des dictionnaires. Par exemple lors de l’entrée du mot autrice dans l’édition du Petit Robert parue à l’automne 2000. Autrice est en usage entre guillemets dans Le Monde (09/11/2001) et dans L’Express l’année suivante (14/02/2002). Le Figaro – qui se montre globalement rétif à la féminisation des noms – relaie le débat entre les choix des lexicographes et les positions de l’Académie française au mois de mars11 puis au mois d’avril 200212. Le titre de ces deux articles montre la direction donnée au questionnement. « Féminisation : le rappel à l’ordre de l’Académie française » oppose diamétralement l’institution et l’ordre d’un côté et la féminisation de l’autre, créant ainsi une vue axiologique selon laquelle féminisation est synonyme de désordre. Le titre du mois d’avril « Madame “la” maire ? » combine marque interrogative et guillemets pour accentuer le caractère inattendu (et donc, potentiellement inopportun) du déterminant féminin.

Sur la période 2010-2019, dans les titres de la presse nationale française, on peut distinguer deux catégories de textes : ceux dont les auteurs emploient le mot autrice et ceux dont l’objectif est de susciter ou d’entretenir le débat. Dans cette dernière catégorie, qui nous intéresse particulièrement ici, on note un net déclin des articles à visée polémique à partir du mois de mai 2019. En outre, la plupart des articles liés au débat sur le nom autrice tendent à souligner la légitimité du terme ou bien à en expliquer l’origine. Il faut attendre le mois de novembre 2019 (soit près de huit mois après l’officialisation du mot par l’Académie française) pour trouver un article à visée polémique : « Pourquoi je ne suis pas une autrice » paru dans la version en ligne du journal Libération. Il serait vain de chercher à détailler ici l’ensemble des discours de presse au sujet du nom autrice. Nous nous bornerons à faire ressortir les traits les plus saillants des articles dont les auteurs se prononcent en défaveur de la féminisation. On remarque toutefois que même lorsqu’il s’agit d’articles à visée explicative ou descriptive, le simple fait de remettre sur le devant de la scène la question du mot autrice contribue à interroger à nouveau la régularité linguistique de ce mot.

Dans un article paru dans le journal Le Temps, l’écrivain Daniel Zufferey mentionne la sonorité des mots autrice et écrivaine en ces termes : « Je ne comprends pas qu’une femme qui écrit et ayant un tant soit peu d’oreille puisse se laisser sans rire qualifier ‘‘d’écrivaine’’ ou d’“autrice’’13 ». On relève également plusieurs remarques au sujet de la stratégie féminine en général où l’auteur se gausse des revendications des femmes tout en filant de douteuses métaphores : « quelques suffragettes, il faut bien les appeler comme cela » ; « ces individus, ou faut-il les appeler individuelles ? […] C’est comme si on avait maquillé un visage en oubliant de le nettoyer d’abord ». Sous la plume de Pierre de Bellefeuille14, il s’agit de défendre « l’intégrité de la langue française » contre la « féminisation à tous crins » présentée comme « forcée » par des gouvernements ou des « groupes de pression » en dépit de l’usage naturel des locuteurs. Chez ces deux auteurs dont les angles de vue diffèrent indubitablement, on note toutefois la même propension à considérer la féminisation des noms comme le fait d’une domination, d’un acte de force contre la langue. Dans ces deux articles, on relève également la présence du qualificatif « ridicule », leitmotiv lorsqu’il s’agit de qualifier l’accord des noms de métier au féminin. Dans la presse française, c’est, sans surprise, dans Le Figaro, que l’on peut lire plusieurs prises de position défavorables au mot autrice15. L’auteur déclare : « De tout ce fatras tout à fait déroutant, il ressort à l’évidence que l’aspect arbitraire, voire dictatorial, de la féminisation ne saurait échapper à personne […] ». On retrouve la même combinaison de noms péjoratifs (« fatras ») avec l’ethos de la domination (« dictatorial », « arbitraire ») ainsi que l’usage du raisonnement par l’absurde pour délégitimer les noms au féminin : « Quant aux prud’hommes du beau sexe, infiniment plus nombreux (ou nombreuses ?) que les femmes ministres, nul n’a encore eu l’idée pourtant fort logique d’en faire des “prudes-femmes”. »

Au cours de la décennie suivante, nous retiendrons trois articles en particulier : deux articles du Figaro parus respectivement le 23 mars (Anne Muratori-Philip) et le 12 avril 2002 (Jacques Capelovici) et un article du journal Le Soleil daté de 2005. Dans l’article de Jacques Capelovici, on retrouve la mise en opposition de la féminisation (l’usage du féminin Madame la maire) et des normes instituées par l’Académie française. La norme est invoquée contre un usage qualifié d’« abusif », signe du règne du « désordre et de l’arbitraire », et la décision des lexicologues du Petit Robert est qualifiée d’« audace » comme s’il s’agissait d’un comportement arbitraire et non d’un choix éclairé. On pourrait dès lors se demander si les critiques formulées par des femmes s’appuient sur des arguments différents. L’article du Figaro paru en avril 2002 est intéressant à ce titre puisqu’on y retrouve la mention de la sonorité du mot autrice (explicitement évoquée dans le rapport de l’Académie française rendu en 1984). Cependant, il s’agit là encore d’opposer le choix institutionnel de l’Académie française à celui des lexicologues du Petit Robert à l’aide du terme « rappel à l’ordre » dans le titre. En 2005, dans le quotidien québécois Le Soleil, Didier Fessou signe un article dont le ton humoristique ne parvient pas à dissiper un certain malaise. Le mot écrivaine, déclaré « laid » « rime avec vilaine » et autrice serait une fantaisie de l’ordre du « n’importe quoi ».

Au cours de la décennie 2010-2019, nous retiendrons trois articles écrits par des femmes. Tout d’abord, dans Le Huffington Post du 29 août 2017, Audrey Jougla « fondatrice » d’Animal Testing et « auteure » souligne, s’appuyant sur Éliane Viennot, que le débat sur la féminisation des noms de métiers porte principalement sur les métiers « prestigieux »16. L’auteur (pour employer un terme en accord avec son point de vue) regrette l’absence (supposée) de liberté accordée aux locuteurs quant à la manière de nommer la femme qui écrit, a fortiori lorsqu’il s’agit des principales intéressées. Outre cet argument, on note l’expression du sentiment linguistique de l’auteur au sujet des mots auteure et écrivaine : « le rejet spontané de mes oreilles et de mes yeux pour ces mots, à la lecture desquels je me surprends à vouloir corriger une faute d’orthographe ». La suite de l’article apporte un élément de compréhension nouveau : Audrey Jougla considère que la féminisation du mot auteur prive les femmes d’une part du prestige attaché au mot dans sa forme masculine : « Le prestige et l’aura des termes d’écrivain et d’auteur n’ont pas à souffrir une hyper-féminisation du langage qui croit se devoir de traduire que la femme est femme. ». Enfin, il faudrait que les femmes qui écrivent renoncent à l’accord du nom au profit d’une appropriation du masculin, signe de la conquête d’une reconnaissance jadis réservée aux hommes. Deux années plus tard, dans Libération, Claire Gratias, auteur de littérature de jeunesse, développe le même point de vue17. La question de la sonorité d’autrice est à nouveau évoquée puisque l’auteur décrit l’analogie provoquée avec d’autres mots : « eau triste », « motrice » puis déclare que « spontanément [son] oreille rejette ces formes qu’elle estime disgracieuses ». Comme Audrey Jougla, dont elle reproduit explicitement un certain nombre d’arguments, l’auteur fait référence à la « bien-pensance » supposément à l’origine de la féminisation des noms de métiers. Tout en concédant qu’il ne s’agit pas d’un simple « pinaillage », Claire Gratias souligne que le thème de la féminisation des noms reste dérisoire en comparaison avec la place qu’il convient de gagner réellement dans le champ littéraire et les enjeux écologiques contemporains. Enfin, le mois suivant, dans Le Devoir, la linguiste Céline Labrosse dresse un panorama des dernières mesures en vigueur au Québec et émet des doutes quant à la validité du mot autrice qu’elle qualifie d’« ostentatoire »18.

Dans un long article donné au magazine Manière de voir, Delphine Naudier retrace le parcours socio-historique de la reconnaissance des femmes qui écrivent dans le champ littéraire19. Elle souligne en outre que l’égalité de statut questionne la manière de désigner son appartenance à la catégorie générale des auteurs tout en accordant le nom selon le sexe de la personne qui écrit.

On voit que la question de la régularité du mot autrice et de son acceptabilité touche au moins deux aspects : celui de la morphologie, de la grammaticalité, c’est-à-dire de la norme linguistique, et celui de la personne du féminin dans le nom de métier correspondant à une réalité incarnée. Ce qui suscite principalement la controverse concerne la nécessité ou non de rendre linguistiquement visible le fait que tel métier, tel grade, telle fonction sont occupés par une femme. Cette nécessité est appréhendée de façon subjective et mise en balance avec le souci de la norme et avec la notion, tout aussi subjective, de la beauté de la langue.

L’ensemble des critiques sur la féminisation du nom auteur présentent une certaine constance. De plus, malgré la pluralité des arguments invoqués, apparaissent des catégories : celle relative au système de la langue, tout d’abord, en particulier lorsqu’il s’agit de reconnaître la régularité morphologique du féminin en -trice. L’argument de nature sociologique qui concerne la manière de formuler le féminin en relation avec un statut ou une fonction. Le critère, subjectif, de la sonorité du mot et le jugement esthétique afférant. Enfin, on distinguera les cas où la manière de décrire le mot autrice se confond avec la description des femmes dans leur dimension physique ou morale. Par ailleurs, on note qu’à la suite de l’officialisation de autrice par l’Académie française, parmi nos exemples, l’argument sociologique seul subsiste, mais de façon plus atténuée. L’ensemble de ces catégories élucidées succinctement peuvent être discutées en considérant le rôle du sentiment linguistique dans la manière dont les sujets parlants perçoivent et s’approprient la féminisation du mot auteur.

Or, il semblerait que la féminisation du nom auteur minimise le prestige habituellement associé à cette catégorie. En somme, il y aurait trop peu d’auteur dans autrice. Ce passage sémantique d’une catégorie universelle à sa singularisation de genre pose en effet quelques problèmes de représentation que l’on cernera mieux à l’aune des commentaires formulés par les autrices elles-mêmes.

De la norme au sujet parlant : la question du sentiment linguistique

Dans son Journal publié en 1984, Louise Maheux Forcier explique sa réticence à se dire autrice ou écrivaine20 :

[J]e n’aime pas tellement être appelée « écrivaine », ou « autrice », pour la simple raison qu’elle n’a pas de sexe la place que j’ai gagnée en littérature, […] pour la raison encore que ma nature étant fidèle, je n’ai pas le goût d’affubler de néologismes qui la défigurent une langue que j’ai prise, et apprise, comme elle était et avec laquelle je file un parfait amour depuis mon enfance.

Cette citation reflète deux idées que l’on retrouve chez d’autres autrices : la confusion entre le sexe de la personne et le métier d’écrivain, l’un devant nécessairement être marqué dans le second, et le sentiment d’altération lorsqu’il s’agit d’accorder le nom auteur avec le genre. À ce sujet, Marina Yaguello indique que le processus de féminisation des noms de métiers se déroule différemment en Amérique du Nord, les femmes optant pour l’emploi du masculin à valeur générique comme marque de l’égalité : « il existe un courant féministe qui revendique l’abolition des suffixes féminins, ce qui mènerait à dire she is an actor […] alors même que le mot actress est bien ancré dans l’usage »21.

Dans le recueil de textes rassemblés par Doris Jakubec et Daniel Maggeti22, on comprend que la neutralité de la catégorie auteur est un point crucial. Les réponses des autrices à la question qui était soumise à leur réflexion « que recouvre pour vous l’écriture féminine ? » révèlent la volonté de préserver l’universalité de la qualité d’auteur, sans se démarquer. On ne note pas d’hostilité envers la féminisation des noms auteur ou écrivain, mais plutôt la réticence à marquer le genre, marquage qui induirait l’idée que des femmes ne pourraient « s’exprimer qu’en tant que femmes d’abord et non pas comme personnes à part entière ». Ainsi sont opposées la « personne à part entière » membre de l’ensemble, universel, des auteurs et la personne appréhendée en tant qu’instance singularisée en fonction de son sexe. Tout dépendrait alors du sentiment linguistique du sujet parlant et de sa manière, souvent subjective, de penser l’universel dans sa déclinaison grammaticale (l’accord du nom avec le genre) ou bien signifier la singularité féminine au détriment de l’expression de la catégorie générale. La manière de s’énoncer en tant que femme auteur s’inscrit dans une relation dialectique entre identité et altérité, relation liée à l’acte de langage de tout sujet parlant que Patrick Charaudeau définit comme « un Je locuteur dont l’identité dépend du regard de l’autre »23.

Pour répondre, ne serait-ce que partiellement au questionnement de notre introduction, nous développerons donc quelques remarques au sujet du sentiment linguistique en rapport avec les commentaires sur le mot autrice. Parce qu’il permet de porter un jugement d’acceptabilité sur des constructions ou des éléments du lexique, le sentiment linguistique est à l’œuvre lorsqu’il s’agit d’apprécier subjectivement une forme rencontrée en discours. De nature inconsciente, le sentiment linguistique, que l’on appellera alors de préférence sentiment de la langue, permet de reconnaître la conformité d’une forme avec le système de la langue24.

Dans sa présentation du volume de la revue Diachroniques consacré au sentiment de la langue en diachronie, Gilles Siouffi fait ressortir les champs variés de manifestation du sentiment linguistique chez les sujets parlants. Dans le domaine du lexique, le sentiment linguistique porte sur des formes que le sujet parlant jugera, de façon intuitive, plus ou moins extérieures au système de la langue selon qu’elles seront appréhendées comme des emprunts, des archaïsmes ou des néologismes25. L’analogie fait partie des mécanismes inconscients de validation ou de rejet des formes lexicales, c’est aussi un facteur de validation des créations lexicales nouvelles au xviiie siècle comme le souligne Agnès Steuckardt. Plutôt que de fonder la langue sur l’usage, « les analogistes font de la conformité à une règle le moteur de la langue », cependant une continuité existe entre l’usage et l’analogie puisque « de ce qui est admis par l’usage, l’analogie infère ce qui pourrait l’être : cette faculté d’inférence semble préfigurer ce que l’on appellera plus tard le sentiment de la langue »26. Trois critères hiérarchisés président à la validation des néologismes au xviiie siècle : la nécessité, l’analogie et l’euphonie. Steuckardt mentionne l’exemple du mot amatrice qui répond à ces trois critères27. Dans le cas de la féminisation du mot auteur qui nous intéresse, on note que autrice répond également à ces trois critères : autrice provient du latin auctrix et sa dérivation est analogue à d’autres féminins en -trice, ce qui permet de remplir le critère de l’euphonie. Toutefois, d’après Mercier, Steuckardt note également que « dans le matériau phonologique du mot peuvent interférer sens du calembour et sens de l’analogie »28. Nous retrouvons à cet endroit la question du sentiment linguistique des sujets parlants tel qu’il s’exprime dans les commentaires relevés dans la presse ainsi que chez les femmes de lettres au sujet de la sonorité du mot autrice et de celle du mot écrivaine (qui « rime avec vilaine »). Du reste, en ce qui concerne le critère d’analogie, si la dérivation de auteur en autrice est comparable à d’autres féminisations antérieures, ce mode de dérivation peut être perçu comme désuet en raison de la moindre productivité du suffixe dans la langue française contemporaine29.

En outre, le sentiment linguistique du sujet parlant ne se résume pas à des critères formels plus ou moins gravés inconsciemment et convoqués intuitivement à l’égard de telle ou telle forme. Si tel était le cas, il s’agirait d’un attribut universel, présent chez tous les sujets parlants, mais convoqué de façon individuelle et en dehors de toute influence sociale. Comme le précise Siouffi, le sentiment linguistique est « une négociation in vivo de l’expérience linguistique et discursive »30, mais il se façonne dans l’intersubjectivité :

[le lexique] fait l’objet d’accords ou de désaccords intersubjectifs et est susceptible d’ajustements constants. C’est pourquoi il apparaît fréquemment comme un lieu de commentaires et de débats, que ce soit de par son utilisation dans les discours publics ou dans le sentiment plus ou moins net de son évolution.31

Or, l’étude des commentaires révèle des tendances communes tant chez les locuteurs qui emploient le mot autrice sans difficulté que chez les locuteurs qui peinent à se l’approprier. Les discours sur la féminisation des noms témoignent des représentations attachées au mot auteur, qu’il s’agisse de représentations sociales, portant sur la définition même de ce qu’est un auteur, au sens général (une profession, un statut intellectuel, un rôle dans un processus de production) ou de représentations culturelles liées à l’universalité du sens du mot auteur (non décliné en fonction du genre). Ce sont ces représentations qui orientent les choix discursifs des sujets parlants. On note par exemple que le mot autrice revêt tantôt des traits acceptables, le morphème -trice étant perçu comme naturel et neutre (ne signifiant rien de plus qu’une femme auteur ou un auteur femme) au même titre que d’autres noms de métier et de fonction mis au féminin à l’aide du même morphème (fondatrice, créatrice, par exemple). Pour d’autres, la même forme est perçue comme étrange en raison de sa sonorité alors que pour d’autres encore c’est l’adéquation avec le système de la langue qui est mise en question. Pour certains, enfin, la relation référentielle pose problème. Quant au mot auteure, celui-ci possède la double particularité de procéder à la féminisation par identité phonétique et par moindre modification de la morphologie du nom. Un simple e, marque « discrète » suffit à « faire » le féminin32. Or, souligne Cerquiglini, « la néologie est dissonante quand elle dérange ; l’euphonie conforte le statu quo »33. Autrice, en revanche, procède par modification phonétique et dérivation morphologique.

On doit enfin se demander ce qui rend plus inacceptable la dérivation du nom auteur au féminin que celles d’autres noms comme conducteur, rédacteur, etc. Le rapport de l’Académie française indique que la féminisation du nom auteur est un « cas épineux », en raison de la notion d’auteur qui « enveloppe une grande part d’abstraction »34. Si l’on examine cette hypothèse, on peut admettre que la suffixation en -trice dans d’autres féminins s’applique à des noms de métiers ou de fonctions majoritairement dérivés d’un verbe et dont le sémantisme implique une activité dont la matérialité est saisie plus facilement35. En d’autres termes, il est délicat de répondre à la question Que fait un auteur ? de manière tout à fait satisfaisante. On pourra en revanche se demander qui est l’auteur de tel acte ou de telle œuvre. Aussi, le morphème -trice dans autrice, outre le marquage féminin, peut, selon les sujets parlants, ajouter une signification supplémentaire en faisant passer d’une catégorie à haut degré d’abstraction à une catégorie à moindre degré d’abstraction et à plus haut degré de matérialité.

Il s’agit de choisir entre l’expression d’une réalité de catégorie (entité collective), portant virtuellement sur n’importe quelle personne, et une réalité individuelle, actualisée. Découle de cette distinction la règle selon laquelle on parle de « la fonction au masculin, clairement identifié comme emploi générique » alors que l’on désigne « la titulaire au féminin »36. Le sujet parlant, en fonction de sa propre saisie de l’universel/du singulier préférera auteur, auteure, ou autrice, chaque forme signifiant un degré plus haut de particularisation, d’incarnation. Le choix s’opère entre deux significations en tension : l’auteur (universel) pour une personne singulière et la femme, catégorie spécifique, dans cette catégorie universelle qu’est l’auteur. Les sujets parlants opteront alors pour le terme qui permet de signifier plus ou moins ostensiblement la catégorie universelle ou la personne particulière.

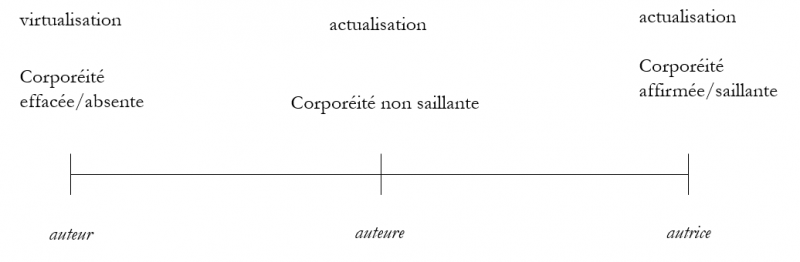

Nous proposons d’illustrer succinctement cette hypothèse à l’aide de la figure suivante :

Figure 3 : Degrés d’actualisation et de corporéité des termes auteur, auteure et autrice

© Isabelle Morillon.

Un segment horizontal figure la progression graduelle entre auteur sans e situé en position initiale, auteure au féminin avec un e final situé au centre du segment et le féminin autrice en fin de segment. En position initiale, le mot auteur, sans marque du genre, correspond à un stade de virtualisation maximale de la corporéité. Au centre, le féminin auteure permet d’actualiser la réalité corporelle de la personne, mais de façon non saillante. Le féminin autrice correspond au dernier stade de l’actualisation de la corporéité avec une marque du féminin saillante graphiquement et phonétiquement.

Nous employons ici le terme « corporéité », car les commentaires sur la féminisation du nom auteur sont marqués par de fréquentes analogies entre corps féminin (et les attributs physiques féminins en général) et choix du lexique. Cependant, il semble que l’opposition se situe entre corps de métier, universel et neutre, et corps individuel, à dimension charnelle. Plus le nom est marqué morphologiquement plus l’universel du corps de métier ou de fonction s’en trouve occulté. Ainsi, c’est un aspect social qu’il reste à prendre en compte : celui de la perception du corps de métier (ou de fonction) en question.

Ainsi, nous proposons de considérer que si l’habitude a été prise de ne plus transcrire la corporéité de la personne, autrice semblera ostentatoire, étrange, irrégulier, alors que si la transcription de la corporéité est un fait habituel pour le sujet parlant, autrice semblera régulier, linguistiquement correct. Cette habitude est conditionnée socialement et son développement dépend de la manière dont les sujets parlants construisent leurs représentations. En d’autres termes, il s’agit de faire un choix (social, culturel, intellectuel) entre l’expression d’un statut, d’un métier, d’une fonction en tant que catégorie virtuelle ou bien en tant que catégorie actualisée : la personne dans sa réalité physique. Ce choix, que nous relions à la notion de corporéité, dépend du sentiment linguistique du sujet parlant. Cependant, ce choix est conditionné par des habitudes sociales et des normes que les discours sur la langue, comme nous l’avons vu dans le cas de la presse, contribuent à façonner.

L’une des questions majeures qui demeure au sujet de l’emploi du mot autrice est la question du choix. En tant que sujets parlants, les femmes auteurs, pour le dire de façon neutre, doivent pouvoir choisir la manière de se nommer et de s’énoncer en s’affranchissant de relations de pouvoir fondées sur des normes non partagées, qu’il s’agisse d’interdire de dire ou bien d’obliger à dire, de proscrire ou de prescrire. Car si le sens du mot autrice est déterminé par la langue, sa signification est coconstruite par les sujets parlants.

À présent que le mot autrice est officiellement réhabilité, il est heureux que l’on puisse en user à nouveau. Reste à savoir le sens que prendra ce mot à l’usage. Ne laissons pas les maîtres du marketing nous le dérober à nouveau. Ainsi les femmes (qui écrivent, produisent, commettent) pourront enfin, à leur convenance, choisir ce mot.