En 2022, pour la première fois en France, une bande dessinée a été le livre le plus vendu de l’année, toutes catégories confondues1. Étonnamment, il ne s’agissait ni d’un album de bande dessinée franco-belge issu d’une série à succès, ni d’un shonen manga mainstream, mais d’une bande dessinée de vulgarisation : Le Monde sans fin, de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici2. Le succès commercial et critique de cette œuvre a cependant des explications moins surprenantes : son thème principal (la question du besoin énergétique des sociétés contemporaines à l’heure de la mondialisation et du changement climatique) s’inscrit dans un débat politique et citoyen majeur des dernières décennies ; l’un de ses auteurs, Jean-Marc Jancovici, est un scientifique publiquement reconnu, notamment pour des conférences vulgarisatrices et des prises de positions médiatiques en faveur de l’énergie nucléaire ; enfin, le succès du Monde sans fin participe pleinement de la vogue éditoriale et commerciale pour les bandes dessinées de vulgarisation pour adulte et, plus largement, pour la catégorie dite de la « bande dessinée du réel » ou de la « bande dessinée de non-fiction ». Comme l’a souligné Pierre Alban Delannoy dans l’avant-propos de La bande dessinée à l’épreuve du réel,

[d]epuis une trentaine d’années, la bande dessinée s’est tournée vers l’actualité, l’enquête documentaire, le reportage, mais aussi vers des domaines jusqu’alors inexplorés dans les cases : l’autobiographie, le journal intime, le carnet de voyage, le récit de témoignage.3

Ce déplacement de la production de bandes dessinées semble par ailleurs se conjuguer au succès parallèle du journalisme littéraire, à des endroits où les deux médias peuvent se rencontrer. En témoigne par exemple le cas de la revue XXI4 où plusieurs enquêtes sous forme de bande dessinée ont pu paraître et, plus largement, le développement éditorial chez le même groupe de deux revues d’enquêtes et de reportages en bande dessinée : La Revue dessinée5 puis Topo6.

Mais ce qui peut aussi surprendre, c’est la réalité matérielle et graphique du Monde sans fin qui, à bien des égards, fait de cette bande dessinée une œuvre relativement peu accessible. Elle se présente, d’une part, comme un livre assez dense physiquement (sa couverture est cartonnée, son format – 24 par 32 centimètres – est plus volumineux que celui de l’album de bande dessinée conventionnel, enfin, la pagination – environ deux cent pages – correspond aux standards du roman graphique). D’autre part, son contenu intrapaginal est extrêmement varié et hétérogène : le lectorat y découvre et lit un foisonnement d’énoncés graphiques différents, tant du point de vue de la composition des planches et du dispositif de lecture (absence de cadres pour délimiter des cases et, parfois, séparer le discours narratif des autres formes de textes) que de celui de la morphologie des différents énoncés graphiques (discours et lettrages, représentations iconiques, idéogrammes, etc.). L’ensemble se distingue donc assez clairement des formes plus traditionnelles de bande dessinée auxquelles le lectorat est susceptible d’être habitué et semble préfigurer des lectures potentiellement complexes. Cependant, et paradoxalement à cette virtuosité graphique, les premières pages de cette bande dessinée se veulent plus rassurantes et installent le sujet-lecteur dans un canevas narratif et énonciatif moins original : le prologue (pages 3 à 9) fait le récit de ce qui a amené l’auteur et dessinateur Christophe Blain à vouloir faire une bande dessinée traitant du réchauffement climatique. Il raconte ensuite sa rencontre avec Jean-Marc Jancovici à l’occasion de ce projet et, chemin faisant, installe le cadre énonciatif qui guidera la lecture pour le reste de l’œuvre. Celui-ci s’inscrit ainsi de manière stéréotypique dans le modèle de production des bandes dessinées de vulgarisation, à travers un binôme « auteur de bande dessinée non-sachant / chercheur sachant » tout à fait conventionnel dans cette catégorie éditoriale.

Partant, ce paradoxe nous permet de dévoiler l’une des spécificités de la bande dessinée de vulgarisation ; spécificité qui la distingue en partie d’autres formes médiatrices visant à vulgariser et à documenter (documentaires, reportages, livres de médiation scientifiques, etc.), mais qui la rapproche en même temps du reportage non-fictionnel romancé et du journalisme littéraire, tels que Marie-Eve Thérenty et Isabelle Meuret ont pu les caractériser7. Cette catégorie de bandes dessinées semble en effet, et ce de manière assez fréquente, aborder les faits et savoirs « réels » que les œuvres ont pour objectif d’approcher à travers la recréation d’un cadre fictionnel. Que ce soit à travers une esthétique de l’oration parfois proche d’un one-man/one-woman show graphique (permettant à la figure énonciatrice et sachante de se figurer comme sujet parlant et de projeter des images et des formes visuelles) ou à travers l’esthétique de l’enquête-reportage (invitant le lectorat à suivre une narration soumise à une progression chronologique et romancée, à la manière de ce qui peut se faire dans la presse), nous constatons que le discours vulgarisateur se délivre à l’aide d’un cadre énonciatif fictif dont les enjeux rhétoriques et stylistiques déterminent la fortune et la réceptibilité. Ainsi proposons-nous d’examiner ici la dimension poétique de ce que l’on pourrait nommer des « fictions de la non-fiction » en bande dessinée, en nous intéressant particulièrement à la manière dont cette dimension contribue à configurer la réception, à assurer la lisibilité et la compréhensibilité du récit vulgarisateur, à l’inscrire dans une quête de la meilleure manière de faire lire ce que les artistes souhaitent produire, une recherche du meilleur moyen, le plus fluide mais aussi le plus esthétique, le plus juste et le plus approprié, pour telle situation, pour tel fait, de se matérialiser et de se donner à lire.

Fictions énonciatives dans la bande dessinée de vulgarisation

Dans un article faisant référence8, Laurent Gerbier affirme que pour appréhender le réel, « les artistes explorent les potentialités de la vulgarisation scientifique en bande dessinée » et font preuve d’un certain « polyglottisme visuel » pour « transmettre au lectorat une figuration intelligible des faits complexes, des circonstances intriquées, des processus historiques embrouillés auxquels ils choisissaient de s’attaquer. Ce faisant, ils ont […] développé une étonnante capacité à imiter toutes les nouvelles formes visuelles de la connaissance scientifique et technique. » Cette affirmation, à laquelle nous souscrivons et qui semble par ailleurs indéniable, nous invite cependant à questionner le régime énonciatif permettant une telle production de formes visuelles, ainsi que les démarches poétiques et esthétiques dans lesquelles elle s’inscrit. Pour le dire plus clairement, le « polyglottisme visuel » de la bande dessinée de vulgarisation requiert un certain nombre de codes et de systèmes énonciatifs qui permettront ensuite la transmission de savoirs. Or, ce type de fonctionnement repose en grande partie sur un recours plus ou moins important à la narration et, dans une certaine mesure, à la fiction, pour approcher et aborder le réel. Nous discuterons ci-dessous les deux grands types de fonctionnement énonciatif qui caractérisent les bandes dessinées de vulgarisation. Le premier de ces fonctionnements est le recours au cadre narratif de l’enquête ou du reportage (au sens journalistique du terme9) : souvent usité (en témoignent des œuvres ayant connu un grand succès critique et commercial comme Algues vertes10 ou Cher pays de notre enfance11) ce modèle narratif et énonciatif semble privilégié pour accompagner le lectorat et lui transmettre des faits et des savoirs. Ce succès tient sans doute, d’une part, au confort de la narration pour exposer et contextualiser le cadre et le thème précis qui sont ici objets de vulgarisation et, d’autre part, au fait que la bande dessinée soit une forme très majoritairement narrative. Le choix d’une narration sous forme d’enquête est donc susceptible de favoriser l’intérêt du lectorat traditionnel de bande dessinée, habitué à lire des œuvres narratives et fictionnelles. Ce procédé est par ailleurs fréquemment mis en avant, notamment dans le cadre de démarches architextuelles12, par les maisons d’édition et les équipes créatives : ces derniers ont d’abord recours à ce procédé – qui, dans la majorité des cas, prend la forme d’un sous-titre – afin de donner au lectorat une information générique sur le contenu de l’œuvre : la bande dessinée documentaire Le choix du chômage est par exemple sous-titrée « De Pompidou à Macron, enquête sur les racines de la violence économique »13. De la même manière, celle d’Etienne Davodeau et Benoît Collombat, Cher Pays de notre enfance, est sous-titrée « Enquête sur les années de plomb de la Ve République »14. Au-delà de l’information générique, qui place le récit dans le cadre d’une procédure d’investigation, il faut considérer que l’opération taxinomique semble déterminer l’authenticité de l’œuvre. Davantage que « récit » ou « chronique », l’enquête s’inscrit délibérément dans un champ qui se partage entre le fictionnel et le non-fictionnel, à la fois du point de vue de la démarche génétique (les auteurs sont, dans les deux cas, les enquêteurs qui délivrent le récit de leurs investigations) et de celui de l’objet du récit (les deux enquêtes portent sur des affaires contemporaines, elle s’inscrivent donc historiquement dans la réalité). Le sous-titre sert alors de gage énonciatif : il garantit la promesse d’une information authentique, délivrée au moyen d’une narration vulgarisatrice. Mais les exemples les plus courants restent ceux qui font usage des termes « récit » ou « histoire » dans le libellé des sous-titres. Toujours chez Futuropolis (qui semble avoir fait le choix de mettre en avant ce type de publications15), on peut citer Les Ignorants. Récit d’une initiation croisée d’Etienne Davodeau16 ; 17 piges. Récit d’une année en prison d’Isabelle Dautresme et Bast17 ; ou encore le très récent Journal d’une invasion. Un récit-témoignage d’Igort18. Le terme de « récit » y est employé comme synonyme de chronique, c’est-à-dire comme un écrit rapportant des évènements réels et non fictionnels. C’est en tout cas dans un rapport intime et privilégié avec le réel que sont données à lire ces bandes dessinées, comme en atteste le terme composé de « récit-témoignage ». Le terme d’« histoire », un peu plus rare, est bien sûr utilisé afin d’inscrire l’œuvre au sein d’une démarche historique et, par la même occasion, de faire valoir son statut d’œuvre « sérieuse ». Citons entre autres La Fabrique des Français. Histoire d’un peuple et d’une nation de 1870 à nos jours19 ; Circuit court. Une histoire de la première AMAP20 ; et, chez un autre éditeur, Wake. L’histoire cachée des femmes meneuses de révoltes d’esclaves21 qui participent toutes de cette démarche et constituent des exemples de récits historiques au premier degré en bande dessinée. Chez Inès Léraud et Pierre Van Hove, le sous-titre des Algues vertes, « l’histoire interdite » indique une révélation qui inscrit l’œuvre dans la démarche du reportage journalistique.

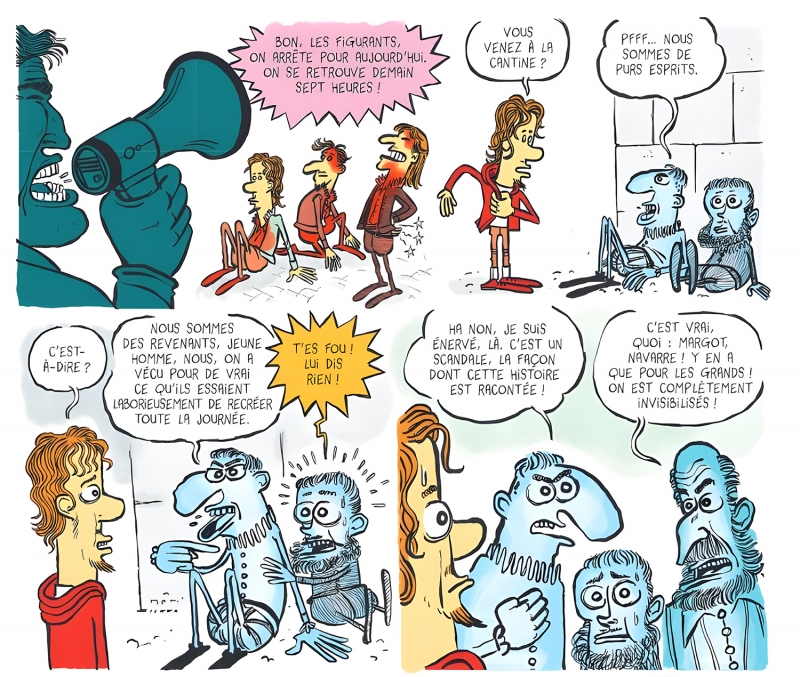

L’autre stratégie énonciative dominante est le recours à un discours directement énoncé par un ou plusieurs personnages-médiateurs, le plus souvent faisant partie de l’équipe créative. L’œuvre crée donc les conditions d’une situation de communication à double énonciation : le discours est d’abord dirigé du ou des personnages-sachants vers les personnages non-sachants, mais il est aussi destiné à un lectorat supposé. Le Monde sans fin constitue un exemple patent de ce procédé, puisque ce sont les deux co-auteurs, le dessinateur Christophe Blain et le scientifique Jean-Marc Jancovici qui y font figure de personnages-médiateurs. Le cadre énonciatif de cette bande dessinée met en récit un dialogue didactique à travers lequel le scientifique vulgarise un savoir pour le dessinateur et, évidemment, pour le lectorat. Dans cette catégorie d’œuvres, le cadrage énonciatif est donc nécessairement fictionnel : la situation de communication représentée ne s’inscrit pas dans la réalité mais, plutôt, participe d’une forme de communication littéraire au sens où l’entend Paul Ricoeur22. La dimension fictionnelle de cette situation locutoire a par ailleurs un certain nombre d’avantages au regard de la mission vulgarisatrice : cet écart vis-à-vis du réel autorise les équipes créatives à user d’autant d’artifices graphiques et de stratégies de médiation que nécessaire : schémas, documents, représentations simplifiées ; saynètes, mises en situations sont des expériences narratives et visuelles qu’auteurs et autrices ont à disposition pour médiatiser les faits et savoirs envisagés. Le cas de Sacrées guerres23, bande dessinée publiée dans le cadre de la collection « Histoire dessinée de la France » est en ce sens intéressant, dans la mesure où le personnage-médiateur n’est pas l’un des deux auteurs mais un personnage fictif, un figurant imaginaire employé pour incarner un protestant assassiné sur le tournage de La Reine Margot de Patrice Chéreau24. En dehors du tournage, ce jeune homme se questionne sur les causes du massacre de la Saint-Barthélemy et entame une conversation avec le fantôme d’un protestant bien « réel », c’est-à-dire victime historique du massacre (Fig. 1). Par ce procédé narratif et énonciatif, une conversation, entre un témoin historique « sachant »25 et un jeune homme ingénu, le cadre fictif de la bande dessinée met en abyme le principe de représentation de la Saint-Barthélemy (la mise en scène graphique redouble celle de Chéreau qui est déjà une lecture, romanesque, de cette période historique) et interroge la construction du discours historique (les auteurs questionnent habilement la représentation de figures historiques bien connues, comme Catherine de Médicis ou Charles IX, dans la mémoire historique et collective, véhiculée, entre autres, par le film de Chéreau). Mais, avant tout, l’œuvre sert pleinement de médiation pour raconter et expliquer les enjeux historiques et historiographiques de l’évènement. D’autres œuvres, comme La Balade nationale d’Etienne Davodeau et Sylvain Venayre26, par ailleurs publiée dans la même collection, font montre d’un usage semblable à la fiction pour initier un discours vulgarisateur. Dans cette œuvre, les personnages qui voyagent à travers le territoire français et questionnent son identité et son histoire nationale ne sont autres que Jeanne d’Arc, Molière, Marie Curie, Jules Michelet et Alexandre Dumas. Ainsi, dans Sacrées Guerres comme dans La Balade nationale, la fiction, sorte d’expérience ou de rêverie imaginaire et anachronique, sert autant d’outil médiateur pour appréhender des savoirs que de concept théorique pour représenter et réfléchir le savoir qui a pour objectif d’être approché : ici, l’Histoire.

Figure 1. Foa, Jérémie, Pochep, Sacrées guerres, La Revue dessinée / La Découverte, coll. « Histoire dessinée de la France », 2020, p. 10.

©Editions La Découverte / La Revue dessinée, Paris, 2020.

De l’énonciatif au poétique : pour une poïésis de la vulgarisation graphique ?

Mais ces différentes catégories énonciatives ne sauraient se limiter à leur fonction communicationnelle ni, d’ailleurs, à l’objectif de vulgarisation de ce genre de bande dessinée. Les deux exemples que nous venons d’examiner en témoignent bien : les fictions y sont davantage des mises en scène heuristiques que des créations narratives ; leurs enjeux, qui accompagnent et agrémentent volontiers le plaisir de la lecture, dépassent volontiers cette notion pour produire des savoirs complexes et, au-delà des faits vulgarisés, questionnent leur expression, leur transmission, leur vulgarisation même. Le recours à la fiction participe alors pleinement de l’intention vulgarisatrice : loin de la réduire, comme on pourrait a priori le craindre, aux présupposés de facilité, de « ludicité » voire d’infantilisme du médium bande dessinée, le canevas fictionnel et narratif s’élabore comme la condition d’une expérience de pensée rendue graphiquement. C’est en ce sens qu’il nous semble possible de parler de « fictions de la non-fiction » : nous assistons, dans cette catégorie protéiforme qu’est la bande dessinée de vulgarisation, à une récupération des capacités narratives et graphiques du médium par les équipes créatives au service non seulement d’un savoir, mais aussi d’une méthode ou d’une expérience qui permet à ce savoir de se matérialiser.

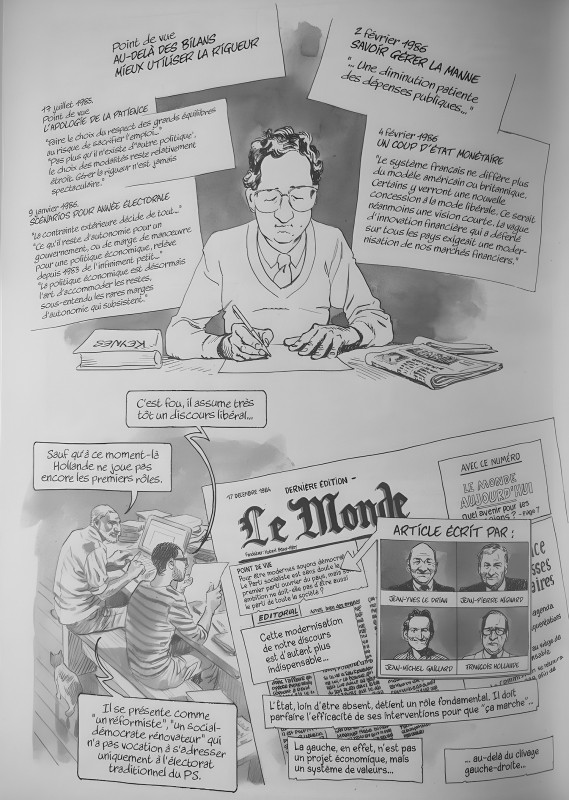

Et ces matérialisations sont multiples : c’est par exemple sous cet angle que nous pouvons relire l’apparence graphiquement foisonnante du Monde sans fin, évoquée plus haut. Cette caractéristique semble d’ailleurs pouvoir être érigée en critère de la bande dessinée de vulgarisation : cette catégorie semble faire un usage plein de la capacité du médium à exploiter de manière inédite l’écrit comme l’image : si Laurent Gerbier signale, nous l’avons vu, «[l’]étonnante capacité [du médium] à imiter toutes les nouvelles formes visuelles de la connaissance scientifique et technique »27 (schémas, statistiques, modèles, etc.), on peut également lui reconnaître sa capacité à produire et à réemployer des énoncés graphiques. Aussi remarque-t-on l’usage fréquent d’une série d’objets proprement « métagraphiques » (et, donc, fictifs) comme, par exemple, des flèches, des signes, des idéogrammes, etc. Ces éléments, généralement déictiques, ont pour vocation de favoriser la clarté et la lisibilité de la situation de communication, d’assurer la transmission du savoir mais permettent aussi de déterminer et en quelque sorte d’incarner la qualité poétique des œuvres dans lesquelles elles sont employées. La représentation de documents (pages de journaux, lettres, carnets ou journaux intimes, photographies, schémas, etc.) qui sont ensuite évoqués et/ou commentés par les instances narratives ou discursives peut ainsi se voir amenée au moyen de tels objets graphiques, qui servent alors de support à l’élaboration d’un commentaire le plus souvent explicatif permettant d’informer le lectorat et d’alimenter le discours. La planche 18 du Choix du chômage28 (Fig. 2), fait par exemple figurer la une du 17 décembre 1984 du journal Le Monde. Cette planche, au moyen d’un montage qui voit les deux journalistes regarder cette Une et la commenter à travers plusieurs phylactères, fait l’objet d’un effet de zoom sursignifié par la présence iconographique d’une flèche. Celle-ci permet d’attirer l’œil du lecteur et de la lectrice sur certains encarts textuels, et notamment sur le chapeau d’un article et de ses auteurs. Le texte représenté fait donc l’objet d’une monstration qui se supplée, par une forme de mise en abyme, au commentaire des deux journalistes-auteurs, appuyant ainsi la dimension métagraphique de ce procédé29.

Figure 2. Collombat Benoît, Cuvillier Damien, Le choix du chômage. De Pompidou à Macron, enquête sur les racines de la violence économique, p. 18.

© Futuropolis, 2021.

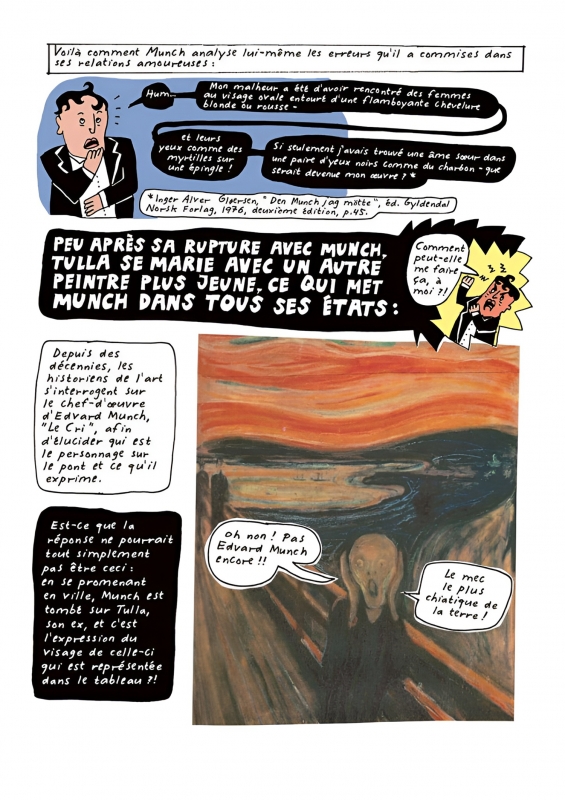

C’est aussi à travers l’organisation et la composition extrêmement libres du discours graphique dans la bande dessinée de vulgarisation qu’il faut voir un autre indice de sa poéticité. Cette catégorie de BD, outre le fait de recourir à des énoncés graphiques riches, foisonnants et variés, se distingue aussi par sa manière de les organiser. Il faut alors constater l’éloignement, voire la subversion, vis-à-vis des codes traditionnels de la bande dessinée, en particulier dans les cas des bandes dessinées de vulgarisation dont le cadre énonciatif est celui de « l’oration » : rejet des cadres énonciatifs organisationnels que sont le gaufrier et le strip, désencadrement de la parole, multiplication des voix narratives et discursives (et, par conséquent, variation des lettrages et des polices) sont autant de licences prises pour favoriser la transmission d’une part et, d’autre part, sans doute se distinguer esthétiquement d’autres formes et genres pleinement narratifs en bande dessinée. Liv Strömquist en livre un exemple frappant dans I’m Every Woman30 : l’organisation des différents énoncés à l’intérieur des planches se fait généralement selon une répartition très rhétorique, permettant de distinguer une réelle économie du discours ; chaque énoncé graphique est calculé selon son placement dans le dispositif afin de ménager un effet maximal. Dans cette planche (Fig. 3), consacrée à Mathilde « Tulla » Larsen, partenaire du peintre Edvard Munch, on remarquera les jeux de différenciation permis par l’organisation et la situation des encadrés narratifs et discursifs, par le tracé de leurs contours, par les variations en termes de lettrages, de chromatisme, en particulier en ce qui concerne les caractères et les aplats utilisés pour figurer le fond des différents phylactères. La dimension polyphonique du discours est alors parfaitement rendue, car elle se livre selon un tempo millimétré induit par la composition de la planche qui, en plus d’assurer sa lisibilité, permet également de renforcer son effet stylistique principal : la reprise intericonique, avec une intention parodique, du tableau le plus célèbre du peintre, qui occupe la majorité de l’espace de la planche.

Figure 3. Liv Strömquist, I’m Every Woman, non paginé.

Rackham, 2018.

Cette liberté peut se lire à différentes échelles du discours graphique, de la case à des séquences plus larges que celle de la planche, comme des chapitres ou même à l’échelle d’œuvres entières. Dans Algues vertes, par exemple, le récit séquentiel développant l’enquête-reportage est parfois ponctué de vignettes explicatives qui sortent de la trame narrative pour illustrer et représenter un phénomène abordé dans le discours narratif. C’est le cas, entre autres nombreux exemples, à la page 62 (Fig. 4) dans laquelle la troisième case « interrompt » le récit historique de l’industrialisation agricole en France pour représenter de manière symbolique le plan Marshall, évoqué par les récitatifs : un canon de foire peint aux couleurs du drapeau états-unien et placé sur une mappemonde tire de la monnaie en direction du continent européen, des billets verts et quelques items stéréotypiques de la culture populaire américaine : disques de jazz, pellicules de films, comic books, sneakers, etc. À la page 74, ce type de fonctionnement est convoqué à l’échelle de la planche pour représenter, sous la forme de plusieurs schémas heuristiques, les différentes filiales agroalimentaires appartenant aux grands groupes industriels et à leurs dirigeants. Enfin, ce procédé est exacerbé le temps de deux double-pages (les seules de l’album, pages 92-93 et 94-95) consacrée au lobby agroindustriel breton et plus particulièrement à Jean-Yves Le Drian. Ces deux séquences sont construites selon une continuité tabulaire graphique à travers laquelle le personnage de l’ancien ministre circule : on le voit, dans la première, escalader des blocs estampillés des noms de différentes sociétés célèbres ; blocs qui semblent figurer une sorte de représentation caricaturale de « l’usine à gaz ». Dans la seconde, les gaz émanant des cheminées de cette usine permettent de convoquer, par effet d’évanescence, une série de saynètes représentant les conseils d’administrations liés à ce lobby. L’ensemble signale donc sa propre atypie en se distinguant esthétiquement, stylistiquement et narrativement du reste de l’album. Il se livre alors comme un élément et un geste poétique fort, mémorable lors de la lecture, tant par sa dimension de singularité graphique que par son sémantisme ironiquement exacerbé. On remarque en outre que la vulgarisation du fonctionnement du système agroindustriel passe par un discours qui est ici idéologiquement marqué, ce qui détermine la matérialité de la représentation. Le recours à ces types d’éléments graphiques et de composition arthrologique n’est cependant pas toujours aussi aisé et ne se fait d’ailleurs pas sans risques : le danger principal étant qu’ils entravent la lisibilité de l’ensemble de la séquence et empêchent ou retardent la transmission du savoir vulgarisé. La superposition d’énoncés dans le dispositif spatial de la planche, parfois redoublée d’objets graphiques à fonction déictique, tend parfois à créer des mises en page extrêmement denses : le risque de la confusion n’est alors jamais très loin.

Figure 4. Inès Léraud, PierreVan Hove, Algues vertes. L’histoire interdite, p. 62.

© La Revue dessinée/Delcourt, 2019 – Léraud, Van Hove.

Rhétorique et réflexivité de la bande dessinée de vulgarisation

Il n’en reste pas moins que l’usage de la fiction, que celle-ci relève du cadre énonciatif ou de la production de figures et d’énoncés poétiques par le discours graphique, semble témoigner, dans cette catégorie d’œuvres, de la capacité du médium BD à être une force médiatisante. La fiction se dit alors, en quelque sorte, comme un moyen de faire jaillir toutes les formes graphiques, toutes les expériences narratives de pensée nécessaires pour vulgariser, mais aussi, plus largement, pour signifier. C’est finalement un usage tout à fait rhétorique qui est fait de la fiction dans les bandes dessinées de vulgarisation : les codes et figures de cette catégorie de bande dessinée sont autant de techniques usant de la linguistique spécifique du médium pour parvenir à mettre en œuvre une diffusion et une réception idéales pour le lectorat. Cette idée que la bande dessinée joue avec réflexivité de ses propres codes sémiotiques et poétiques n’est d’ailleurs pas spécifique à la catégorie d’œuvres que nous étudions ici : l’une des particularités de cette forme littéraire et artistique tient précisément à sa possibilité de puiser dans ses ressources médiatiques afin de développer des discours relevant d’un fonctionnement autoréférentiel et autotélique, à l’image de ce que nous avons pu observer dans Sacrées Guerres (la mise en récit de la représentation de la Saint-Barthélemy) et dans I’m Every Woman (la remotivation du tableau Le Cri, dans un jeu de renversement ironique). Examinons alors plus précisément les modalités et les procédés de ce fonctionnement, par ailleurs présent dès l’origine du médium. Outre le fait de rendre manifeste ses propres artifices au moyen, par exemple, d’un usage très spécifique de la métalepse (comme pouvaient nous l’indiquer, déjà, l’utilisation d’objets graphiques fictifs à fonction déictique), la bande dessinée s’impose comme une forme propice pour parler d’elle-même et pour réfléchir, de manière ludique ou de manière sérieuse, ce qui fonde son fonctionnement médiatique. Une explication tient sans doute à son rôle de forme médiatrice, c’est-à-dire à sa capacité de se faire l’intercession d’autres médias, d’autres images et d’autres textes, caractéristique particulièrement à l’œuvre, nous l’avons également vue, dans le cas des bandes dessinées de vulgarisation. Si cette fonction de médiation n’est pas spécifique au médium, il faut néanmoins la rapprocher du statut tout à fait particulier de son instance énonciative, virtuellement capable de produire n’importe quel énoncé graphique et de mettre en œuvre ces énoncés dans le cadre de démarches métagraphiques qui, d’une part, participent d’un dialogue fécond avec d’autres œuvres et d’autres médias et, d’autre part, interrogent, questionnent et représentent ces réflexions dans leurs propres contenus. C’est par rapport à ce dernier point que penser la possibilité d’une rhétorique de la bande dessinée de vulgarisation est intéressante. Non content de dire, c’est-à-dire d’énoncer un savoir vulgarisé, la bande dessinée le représente, le met en forme, le compose graphiquement. Ce faisant, cette étape de figuration s’accompagne généralement d’un double discours, d’un commentaire qui s’ajoute au simple savoir, au simple fait. Dans Sertão31, bande dessinée présentant à travers le récit graphique d’une recherche doctorale en anthropologie les enjeux de l’agroécologie au Brésil, Sébastien Carcelle (par ailleurs docteur en anthropologie) et Laurent Houssin font montre d’une pensée réflexive qui se réalise à travers le médium bande dessinée. Si les prérequis et la méthodologie de la recherche du personnage, Hugo, sont étayés très clairement au début de l’œuvre, c’est surtout les dimensions politique, morale et émotionnelle qui font l’objet de ce double discours réflexif. C’est en tout cas ce que suggèrent la dimension onirique de l’œuvre, avec un certain nombre de scènes fantasmagoriques voire inquiétantes (le protagoniste principal est livré à une série de transformations : le haut de son corps se mue en cafard, sa silhouette ou son ombre deviennent spectrales, monstrueuses, etc.) qui retranscrivent la dimension psychologique et sentimentale du personnage-chercheur, mais aussi les nombreux jeux de couleurs et notamment le contraste entre le noir et blanc et certains énoncés graphiques colorisés, ce qui tend par exemple à suggérer l’importance de la végétalité, objectif scientifique, écologique, politique et humain de cette enquête graphique.

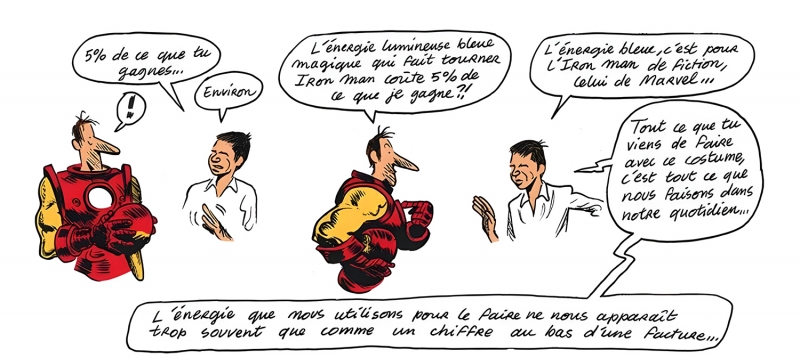

Cette puissance métagraphique de la bande dessinée s’exprime et s’éclaire de manière particulièrement patente dans certaines œuvres issues de la catégorie des bandes dessinées de vulgarisation : l’instance énonciative (souvent figurée, nous l’avons vue, au moyen de personnages-médiateurs) s’y représente elle-même, que ce soit par la représentation des auteurs et autrices, par la création d’un avatar rhétorique spécifiquement forgé pour les besoins de la médiation, ou encore, dans les cas les plus narratifs, par une présence qui se décèle dans les choix esthétiques et stylistiques employés. La représentation de cette instance, avec ce que cela suppose de réflexivité, tend d’abord à favoriser la transmission d’un savoir complexe à partir d’un cheminement personnel et subjectif. Elle exprime et incarne aussi sa propre possibilité de convoquer, de manière polyphonique et polygraphique, des discours, des schémas, des images et des faits au sein de l’espace de la planche. Elle peut aussi orienter, à travers les signes déictiques évoqués (souvent des flèches directionnelles, allant d’une case à l’autre, ou d’un phylactère à un autre) mais aussi plus largement par la disposition des éléments graphiques et spatio-topiques, la lecture et l’intelligibilité de la représentation de ce savoir vulgarisé. Cela se perçoit avec limpidité dans Le Monde sans fin (Fig. 5) : l’instance énonciative se représente elle-même dans sa capacité graphique à convoquer, figurer et représenter des éléments de savoir et elle reproduit en même temps les statuts socio-professionnels des deux auteurs dans le cadre du dialogue vulgarisateur. Le personnage-médiateur de Blain se montre dans sa capacité à mettre les discours et les idées en images (il se représente en Iron Man afin de suggérer la toute-puissance énergétique induite par le pouvoir de ce super-héros ; ce faisant, il allégorise sa propre puissance de figuration) ; celui de Jancovici correspond à sa figure médiatique de scientifique-vulgarisateur, à travers une esthétique proche des one-man show et conférences « TED talks » de vulgarisation scientifique, exercices rhétoriques auxquels il est habitué (et pour lesquels il est par ailleurs médiatiquement connu du grand public).

Figure 5. Christophe Blain, Jean-Marc Jancovici, Le Monde sans fin, p. 14.

Dargaud, 2021.

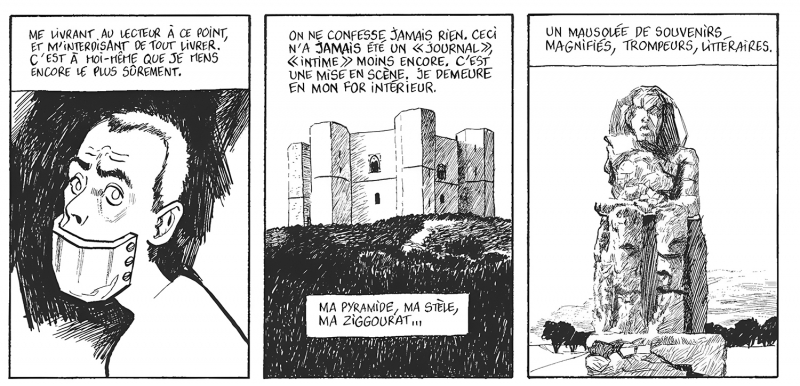

C’est donc sans doute dans cette capacité à la réflexivité que se manifeste toute la richesse rhétorique, performative, de la bande dessinée de vulgarisation. Outre le fait de réaliser graphiquement la propension du médium à la poéticité, elle incarne toute sa force rhétorique, qui représente et signifie en même temps, au moyen d’un même énoncé, d’une même figure, d’un même geste. Néanmoins, nous pouvons conclure de notre examen que cette réflexivité ne semble pouvoir se matérialiser et se donner à lire sans une certaine duplicité. D’où le recours a priori paradoxal et presque permanent, à différents degrés et sous différentes formes, à la fiction. Plus exactement, nous devrions parler de fictionnalité de la bande dessinée de vulgarisation, en ce que cette caractéristique se recoupe dans le paradigme littéraire de la fictionnalité et de la référentialité, à l’image de ce qui se fait, nous l’avons dit, dans le journalisme littéraire. Afin d’avancer un peu plus vers une hypothétique résolution de ce paradoxe, peut-être pouvons-nous observer ce qui se passe du côté d’autres formes de bandes dessinées de non-fiction. Par exemple dans le cas d’autobiographies en bande dessinée : après plusieurs décennies de publication de son Journal32 en bande dessinée, Fabrice Neaud propose en 2023 dans Le Dernier sergent33 une réponse définitive à ce problème, que nous pouvons lire dans la bande reproduite ci-dessous (Fig. 6). Mise en scène, mensonge trompeur, magnification de souvenirs : le réel fait l’objet, en bande dessinée comme en littérature, d’une sublimation. Le récit de soi paraît alors, presque nécessairement, « littérarisé ». Dans le cas de la bande dessinée de vulgarisation, ce n’est alors pas tant le savoir vulgarisé qui est l’objet de cette sublimation mais bien la méthode, le parcours graphique qui a été spécifiquement conçu pour le diffuser. C’est l’échange communicationnel et sa force de médiation, moyen et fin de l’intention vulgarisatrice, qui en sont les fruits.

Figure 6. Fabrice Neaud, Le Dernier sergent, t. 1, p. 38.

© Éditions Delcourt, 2023 – Neaud.