S’interrogeant sur les conditions qui rendent possible et féconde la rencontre entre certains genres discursifs et le médium bande dessinée, Nicolas Couégnas et Sylvie Périneau-Lorenzo soulignent la plasticité de la bande dessinée, capable d’user de « tous les degrés de la figurativisation, de la représentation la plus iconique à la figurativité la plus abstraite, mais également convoquer tous les styles iconiques (cartes, symbole, photographies, etc.) en les mélangeant, en les superposant, en les hybridant au besoin au sein d’une même page1 ».

Une telle présentation des pouvoirs de la BD fait écho à une caractéristique du discours de vulgarisation, « par essence lieu hétérogène » selon Sandrine Reboul-Touré2 : entre expertise et sens commun, entre citations, données brutes et reformulations imagées, entre stratégies de séduction et rigueur des explications, Yves Jeanneret souligne que le discours de vulgarisation apparaît comme « une sorte de slalom entre diverses formes de narrativité3 ». Ainsi, la BD de vulgarisation pourrait résulter d’une rencontre réussie entre l’hétérogénéité constitutive d’un genre discursif et une « médiativité » (les ressources propres à un médium selon Philippe Marion4) reposant notamment sur la capacité à mettre en relation des contenus hétérogènes.

La question se pose alors des moyens mis en œuvre pour organiser le fonctionnement de cette narration composite. Il s’agit d’interroger comment est orchestrée une polyphonie certes constitutive de tout discours de vulgarisation, mais renforcée en bande dessinée par la démultiplication des statuts conférés à l’image et des types de relation entre niveaux énonciatifs : par exemple, les images peuvent correspondre non seulement à une diversité de modalités d’illustration ou de prise en charge du propos explicatif comme celles évoquées plus haut, mais aussi à diverses stratégies narratives, jouant sur des effets de contre-points humoristiques ou poétiques… Comment les différents niveaux énonciatifs s’articulent-ils, et à quelle expérience de lecture leur mise en musique donne-t-elle lieu, entre registre didactique et visée esthétique ?

Pour traiter ces questions, cet article propose l’analyse d’un corpus unifié sur le plan thématique, à savoir quatre albums abordant les grandes notions de la physique quantique, tous publiés récemment : Le Mystère du monde quantique, de Matthieu Burniat et Thibaut Damour (Dargaud, 2016) ; Quantix, de Laurent Schafer (Dunod, 2021) ; Loops, d’Elisa Macellari et Luca Pozzi (Ginosko, 2024) ; L’Éternité béante, de Christian Durieux, Laurent-Frédéric Bollée et Étienne Klein (Futuropolis/Les liens qui libèrent, 2024). L’unité thématique doit en effet favoriser des comparaisons de stratégies sur des objets de savoir similaires et permettre d’identifier ce qui traverse le corpus au-delà des choix auctoriaux assez radicalement différents entre les quatre albums.

Le choix de la physique quantique repose sur plusieurs spécificités du domaine. D’abord, les notions développées par la physique quantique échappent à la représentation : pour comprendre les objets quantiques, écrivait Étienne Klein vingt ans avant de co-signer une bande dessinée, il faut « renoncer à toute représentation visuelle des objets physiques ; exit donc le réquisit de la “picturabilité” comme préalable à la compréhension5 ». Le renoncement aux images auquel invite le physicien est radical : « il est impossible de dessiner un atome, son noyau ne ressemble en rien à l’espèce de framboise bicolore qui sert souvent à le représenter dans les manuels scolaires6 ». Partageant ce préalable que la physique quantique « propose une description mathématique des objets difficile à transcrire en images et qui échappe à l’intuition », Camille Jutant et Julien Bobroff, chercheurs engagés dans la médiation scientifique, en tirent l’hypothèse que « le fait qu’il n’y ait “rien à montrer” de façon directe offre a contrario un espace de liberté créatrice7 » pour l’artiste. Les auteurs qui s’attaquent au champ de la physique quantique relèvent donc un défi particulièrement difficile, ce qui rend d’autant plus intéressante l’analyse de leurs choix narratifs et graphiques. D’autre part, outre le corpus de BD abordant les mêmes notions, permettant des comparaisons au sein du même médium, le domaine fait l’objet d’une diversité de supports de vulgarisation dans différents médias (articles et ouvrages uniquement textuels ou icono-textuels, séquences audiovisuelles…), ce qui permet de faire apparaitre ce que la BD peut avoir de propre, d’interroger à quoi tient son éventuelle plus-value dans l’appréhension des notions quantiques.

La physique quantique est donc considérée dans cet article comme un terrain d’observation de la mise en récit d’un contenu scientifique par la BD de vulgarisation. Après une présentation succincte des albums du corpus, l’analyse commence par une réflexion sur les moyens mis en œuvre pour figurer les notions quantiques : comment ces notions sont-elles exposées dans le corpus ? En quoi les figurations qui en sont données sont-elles liées aux ressources médiatiques propres à la BD, à sa plasticité énonciative et figurative ? Il apparait alors que la médiativité à l’œuvre ne réside pas tant dans les procédés employés pour expliquer les notions, pour les donner à voir, que dans la manière d’organiser et de rythmer la lecture.

Sur un même thème, une grande variété de propositions

Chacun des projets présente une démarche originale, dont voici les principaux traits.

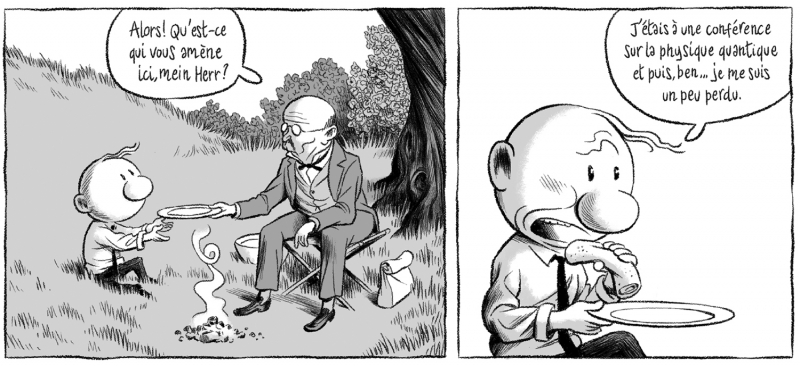

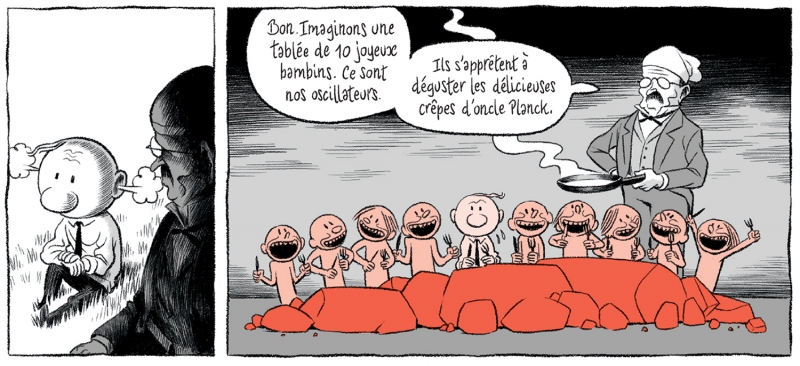

Le Mystère du monde quantique, du dessinateur Matthieu Burniat et du physicien Thibaut Damour, coule le discours explicatif dans une trame de récit d’aventures. Le détective Bob se trouve aspiré dans un autre monde, dans lequel son chien, qu’il croyait mort, revit. Le récit fait se succéder des rencontres avec des physiciens – Planck, Einstein, Bohr, De Broglie, Heisenberg, Schrödinger, Everett – dont les explications permettent progressivement à Bob de comprendre comment son chien peut être à la fois mort et vivant, puisque « le monde quantique est un monde multiple fait de la superposition de réalités classiques différentes » (p. 126).

Figure 1. Mathieu Burniat et Thibault Damour, Le Mystère du monde quantique, p. 19.

©Dargaud 2023.

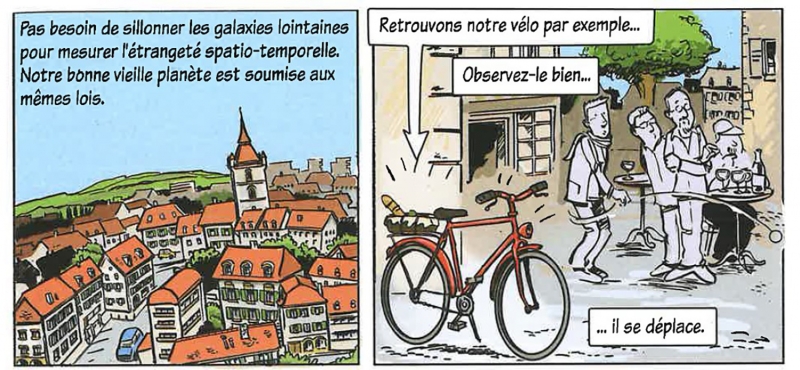

Quantix, de Laurent Schafer, est l’album qui s’apparenterait le plus à un cours, avec un chapitrage correspondant aux différentes notions abordées (« un monde fait de vide », par exemple), et un discours explicatif clairement balisé dans les récitatifs, que relayent diversement les scènes représentées dans les vignettes. Les séquences de vignettes relèvent de deux statuts bien distincts : l’exposé savant, porté par l’instance récitante, et diversement accompagné par les contenus iconiques des vignettes, selon un registre plus ou moins didactique ou humoristique ; des scènes inspirées de situations quotidiennes, exemptes de récitatifs, ce qui signale des décrochages à visée divertissante (comme des sarcasmes au sein d’un couple en contrepoint d’explications sur le poids et la masse).

Figure 2. Laurent Schafer, Quantix, p. 25.

©Dunod 2021 pour la nouvelle présentation, Malakoff.

Loops d’Elisa Macellari et Luca Pozzi adopte un regard plus contemplatif et esthétisant sur les notions évoquées. L’album fait le récit d’une conversation (fictive) de l’auteur (Luca Pozzi) avec le physicien Carlo Rovelli, au cours d’une randonnée dans la jungle thaïlandaise. L’exposé de Carlo Rovelli qui explique l’état actuel des connaissances de l’univers est rythmé par la randonnée, l’album progressant au gré d’une alternance entre deux types de planches. D’une part, dans la majorité des planches, les explications du physicien, en bulles, accompagnent le trajet des randonneurs mis en image, et s’appuie régulièrement sur cet environnement pour illustrer les notions (quand par exemple les vibrations de la corde sur laquelle les capes de pluie sont mises à sécher servent de support visuel pour expliquer que le temps n’est plus perçu comme une droite). La représentation de la randonnée prend parfois le dessus avec des planches muettes qui donnent à voir pleinement le paysage ou les scènes observées par les randonneurs. D’autre part, certaines planches présentent des décrochages par rapport au récit-cadre de la randonnée, dans des mises en page poétiques : ces planches, composées d’une case unique ou d’une succession d’images suivant d’autres trajectoires que celle du gaufrier, mettent en scène des savants ou offrent des figurations métaphoriques des notions abordées.

Figure 3. Luca Pozzi et Elisa Macellari, Loops, p. 22.©Ginosko 2024.

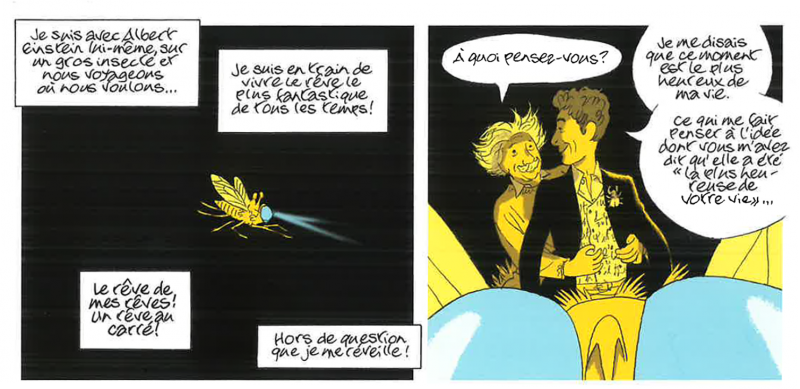

L’Éternité béante, pour laquelle se sont associés le journaliste Laurent-Frédéric Bollée, le dessinateur Christian Durieux et le physicien Étienne Klein, est sans doute l’album qui joue le plus sur des effets de décalage, entre le sérieux des notions abordées et une trame onirique. On y lit le récit d’une rencontre d’Étienne Klein avec Albert Einstein, qui survient à l’occasion d’un rêve du premier. Leur conversation est l’occasion de retracer les découvertes de la physique depuis Einstein, au motif d’expliquer à ce dernier l’état des connaissances et théories en physique. L’ancrage onirique autorise un traitement fantaisiste des physiciens pleinement traités en personnages, et de leur épopée à travers l’espace-temps, dans lequel les conduit une monture burlesque illustrant le plaisir des auteurs à jouer avec les mots : « l’espace-taon ».

Figure 4. Étienne Klein, Laurent-Frédéric Bollée, Christian Durieux, L’Éternité béante, p. 18.©Futuropolis – Les liens qui libèrent 2024.

Les quatre albums déploient donc des propositions bien différentes autour d’un même objectif de vulgarisation. Sur le plan énonciatif, seul Quantix se présente comme un exposé par une instance experte, placée en position de récitante. Si les trois autres albums sont structurés autour de trames fictionnelles, les modes et degrés de fictionnalisation présentent toutefois des différences marquées. Le Mystère du monde quantique et L’Éternité béante partagent des trames dont les protagonistes sont des savants pris dans des péripéties fantaisistes. Mais le rôle donné à la fiction dans le déploiement du discours explicatif diffère : les savants appartiennent à l’univers quantique forgé par Le Mystère du monde quantique, tandis que dans L’Éternité béante, même si les deux héros traversent des expériences complètement fantaisistes, plusieurs séquences explicatives renouent avec un cadre réaliste. Dans Loops, la randonnée effectuée relève bien de la fiction, mais cette trame s’inscrit résolument dans un registre réaliste, à partir duquel des décrochages métaphoriques sont opérés à l’image. À l’échelle de leur structure générale, le seul point commun entre les quatre albums est que tous insèrent le discours explicatif dans un cadre qui le déborde, et organisent une alternance entre différents registres.

Mais si on examine les modalités de représentation des notions elles-mêmes, en s’attardant sur les passages proprement explicatifs, on constate que le corpus présente assez peu de variance, et que les procédés employés sont globalement peu spécifiques à la bande dessinée.

Expliquer la physique quantique en BD : une trousse à outils spécifique au médium ?

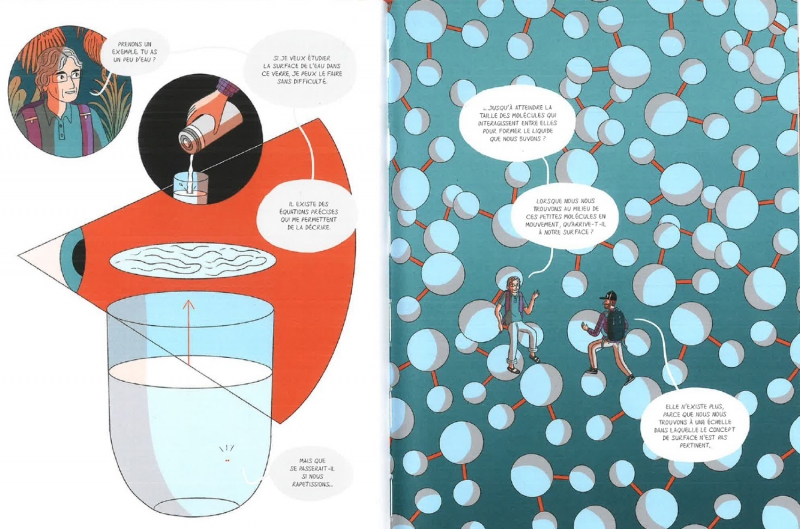

À quoi tiendrait la capacité de la bande dessinée à rendre « accessibles » des contenus complexes à un large public, idée qui reste fréquemment exprimée, tant dans les arguments commerciaux que dans les critiques de différents lecteurs8 ? Rares sont en fait les passages dans lesquels sont exploitées des ressources qui seraient propres au médium pour développer les explications des notions de physique abordées. On en relève quelques occurrences, par exemple dans Loops quand l’enchainement de ces deux planches relaye par un jeu d’échelle les propos de Carlo Rovelli sur la relativité des concepts – « que se passerait-il si nous rapetissions ? / jusqu’à atteindre la taille des molécules qui interagissent entre elles […] qu’arrive-t-il à notre surface ? – elle n’existe plus parce que nous nous trouvons à une échelle dans laquelle le concept de surface n’est pas pertinent ».

Figure 5. Luca Pozzi et Elisa Macellari, Loops, chapitre 4, p. 10-11.

©Ginosko 2024.

La plasticité du dessin, l’efficacité visuelle du changement d’échelle, prennent ici pleinement en charge une partie de l’explication en relais des propos du physicien, favorisant la représentation par le lecteur de la relativité des concepts selon l’échelle à laquelle on se place.

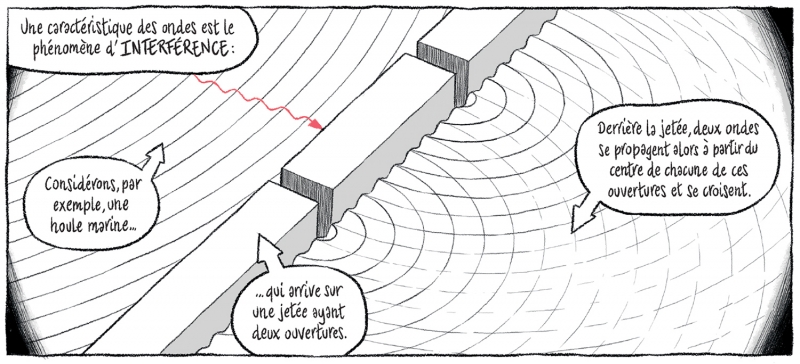

Mais le plus souvent, les images à visée didactique ne développent pas de voies qui seraient spécifiques au médium. Les albums puisent dans l’imagerie qui circule dans les supports de vulgarisation sur les notions quantiques tous médias confondus : une schématisation de l’expérience de la double fente qui vise à montrer la nature à la fois corpusculaire et ondulatoire de la lumière et de particules élémentaires (reprise dans Quantix et dans Le Mystère du monde quantique), la représentation d’un terrain de tennis dans lequel une multiplication de balles figure la diversité des trajectoires possibles d’une même balle (qu’on retrouve dans Quantix et dans Loops)... Quand elle reprend de telles images, la bande dessinée ne semble guère offrir de gain d’intelligibilité par rapport à d’autres médias. Le traitement très différent de l’expérience de la double fente entre Quantix et Le Mystère du monde quantique donne en effet l’occasion d’observer les difficultés auxquelles les albums se trouvent confrontés pour restituer cette expérience. Quantix en propose une présentation assez exhaustive : introduction du dispositif et de la distinction corps solide/onde à partir de situations issues de l’expérience commune (la trajectoire possible d’une balle qu’on lance à travers une fente, p. 84-85), la conception du dispositif scientifique de la double fente, puis les étapes et résultats de l’expérience en deux pages dans lesquelles on suit les savants au travail (p. 86-87); la page suivante reprend l’expérience en ajoutant au dessin du dispositif un tracé qui reconstitue le comportement des particules (invisible et donc non représenté dans la première étape). Si on compare la séquence d’images fixes avec une présentation audiovisuelle de l’expérience9, il est manifeste que la fixité des images rend l’expérience beaucoup moins claire que la version animée, et ce malgré le déploiement de la séquence sur plusieurs planches avec un apport d’explications à chaque étape. D’une toute autre manière, Le Mystère du monde quantique ne se lance pas dans le développement (coûteux en nombre de cases comme on vient de le voir) de l’expérience, mais l’évoque de manière très elliptique avec deux images (séparées par une explication d’Einstein précisant que « la lumière exhibe de tels phénomènes d’interférence »), qui ne permettent pas d’en suivre toute la logique (p. 36-37). L’album fait plus allusion à l’expérience qu’il ne l’explique.

Figure 6. Mathieu Burniat et Thibault Damour, Le Mystère du monde quantique, p. 36.

©Dargaud 2023.

Figure 7. Mathieu Burniat et Thibault Damour, Le Mystère du monde quantique, p. 37.

©Dargaud 2023.

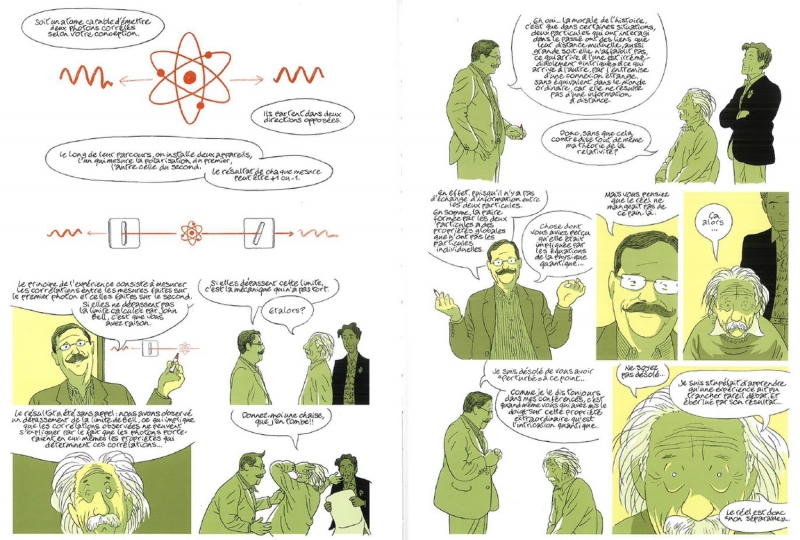

Un autre trait saillant du corpus est à relever pour montrer que la plus-value ou la spécificité de la bande dessinée du point de vue de la visée explicative n’ont rien d’évident : le pilotage systématique de l’explication par des énoncés verbaux. Dans des cas extrêmes, les explications sont totalement prises en charge par les paroles d’une instance experte. Dans L’Éternité béante, l’explication de la violation des inégalités de Bell occupe ainsi trois planches qui représentent le chercheur Alain Aspect expliquant son expérience à Einstein (p. 59-61) ; les vignettes associent les visages et les bulles, aucune autre figuration de l’expérience n’est proposée, à l’exception d’un schéma que le physicien trace au tableau et qui est reproduit dans un format plus grand. De manière plus générale dans le corpus, les énoncés verbaux sont relayés par divers contenus iconiques, qui s’y articulent selon une diversité de modalités dont la partie suivante proposera une description, mais il est à noter que le discours explicatif est toujours piloté par des énoncés verbaux.

Figure 8. Étienne Klein, Laurent-Frédéric Bollée, Christian Durieux, L’Éternité béante, p. 60-61.

©Futuropolis – Les liens qui libèrent 2024.

S’il parait important d’énoncer ce qui apparait comme des limites de ce que la bande dessinée peut offrir sur le plan explicatif, ce n’est pas pour déprécier les albums dont les auteurs n’auraient pas su exploiter de manière pertinente les ressources du médium, mais pour marquer clairement que face au cas-limite des notions de la physique quantique, qui résistent aux modes conventionnels de représentation, la bande dessinée semble peiner à déployer la palette de figurations originales qu’elle peut proposer dans d’autres domaines, en explorant diverses modalités de métaphorisation10 ou en couvrant une « totalité narrative », capable de combler l’absence de documents dans des enquêtes comme l’ont montré Nicolas Couégnas et Sylvie Périneau-Lorenzo11. L’intérêt de la bande dessinée dans ce corpus ne saurait ainsi être défini comme un pouvoir de facilitation qui rendrait des notions complexes plus accessibles à un public non averti que d’autres supports. Les critiques des ouvrages, qu’elles émanent de spécialistes de la bande dessinée ou d’anonymes sur les sites dédiés aux avis de lecteurs, soulignent d’ailleurs à quel point ces bandes dessinées ne rendent pas subitement limpides pour les néophytes des notions qui demandent un certain bagage au lecteur12. Cette clarification invite à chercher ailleurs que dans une supposée facilitation ou capacité à proposer des représentations originales ce que la bande dessinée apporte au lecteur curieux de découvrir l’univers de la physique quantique.

Des enjeux d’orchestration

Le constat que les procédés employés pour développer les explications ne présentent guère de spécificité par rapport à des supports disponibles dans d’autres médias ne doit pas conduire à ignorer ou minorer l’originalité de ce que les ouvrages dans leur ensemble peuvent proposer au lecteur. Il importe de s’interroger sur les effets produits par l’insertion du discours explicatif dans des trames narratives ou dans des systèmes énonciatifs qui l’encadrent ou l’accompagnent : quelle expérience lectorale est créée ? quels en sont les ressorts esthétiques ? L’analogie avec une orchestration s’avère féconde pour explorer ces questions. Elle permet de mettre en relief trois enjeux qui traversent les albums du corpus : la distribution des voix, leur harmonisation, et la variation du tempo.

Distribuer les voix

Les discours explicatifs portés par des énoncés verbaux se présentent de manière assez unifiée sur le plan énonciatif, qu’une instance anonyme conduise un exposé en tant que récitant (Quantix) ou que les explications soient exposées dans le cadre de dialogues entre une ou plusieurs instance(s) savante(s) et une instance moins informée (ce cadre dialogique étant adopté dans les trois autres albums du corpus).

La forte hétérogénéité des contenus iconiques et la diversité de leurs modes d’articulation avec les paroles expertes créent cependant une forme de polyphonie, dans la mesure où le lecteur est amené à circuler entre des images à travers lesquelles la narration visuelle prend diversement le relais des explications verbales : toutes les images qui apportent une contribution à la visée explicative ne parlent pas d’une même voix.

Dans Le Mystère du monde quantique, chacune des rencontres entre Bob et un savant présente des contenus qui correspondent à ces différentes articulations entre les contenus iconiques et le discours d’expertise porté par les personnages de savants (ou parfois des reformulations par Bob) :

- les contenus iconiques relaient le propos savant par une illustration littérale, dans des cases dont les personnages sont absents, le récit-cadre laissant la place à la mise en images d’éléments évoqués par le savant, en stricte redondance avec les paroles (ainsi, une vignette montre une petite fille sur une balançoire en regard de la phrase prononcée par Einstein dans une bulle placée en haut de vignette, « la balançoire est un autre exemple d’oscillateur », p. 35). Les différents contenus des vignettes sont à l’unisson.

- les contenus iconiques apportent un complément explicatif au discours d’expertise, par une diversité de figurations – schémas, graphiques et légendes, qui peuvent occuper de pleines vignettes, ce qui crée un certain cloisonnement, ou s’intégrer aux vignettes dans lesquelles les personnages évoluent (une légende peut être incrustée sur un décor du récit-cadre, un schéma apparait dans le faisceau de la torche tenue par Einstein…). Les contenus iconiques apportent ici une contribution qui se situe sur un autre plan que celui des énoncés verbaux.

- les contenus iconiques se situent en contrepoint, le plus souvent humoristique, au discours d’expertise, en jouant avec les situations et personnages du récit-cadre qui deviennent support de l’illustration des notions exposées (par exemple, quand Bob est représenté comme un oscillateur produisant l’onomatopée « dzoing dzoing », p. 25).

Le déploiement du discours explicatif au sein de la narration visuelle repose ainsi sur l’articulation de plusieurs « voix ».

Les autres albums du corpus présentent des formes de polyphonie du même ordre, avec des spécificités propres à chacun.

Loops présente une situation proche du Mystère du monde quantique, avec une orientation un peu différente concernant la troisième « voix » : le contrepoint n’y est pas humoristique mais plus poétique, avec des jeux de métaphorisation. Par exemple, trois représentations de deux cercles se superposant en partie à la manière d’éclipses ponctuent les trois bulles contenant les paroles « lorsque nous prenons conscience que / certaines choses sont partielles / à cause des limites de nos sens… » (p. 2 du chapitre 2). À plusieurs reprises, les personnages sont projetés depuis le décor réaliste du récit-cadre (la randonnée dans la jungle) dans diverses situations explorant les implications des notions abordées : on les voit ainsi dans l’espace, marchant sur une boucle composée comme un ruban de Möbius, quand ils échangent sur la relativité du temps – « mon passé pourrait être ton futur et vice versa mon cher Carlo » (p. 6-7 du chapitre 4). La narration visuelle explore ici des voies plus symboliques pour aider à la représentation des notions en jeu.

Dans Quantix, l’hétérogénéité de la narration est particulièrement forte de par la juxtaposition de scènes à visée comique avec des parties explicatives. Au sein des parties à visée explicative, dans lesquelles l’énoncé verbal de l’expertise est clairement balisé dans les récitatifs, on observe toutefois la même alternance que celle décrite ci-dessus entre redondance, complémentarité et contrepoint (à visée comique) entre la parole de l’expertise et les autres voix déployées dans la narration visuelle.

L’Éternité béante présente sans doute un caractère moins polyphonique : les énoncés explicatifs verbaux (contenus dans les dialogues entre les personnages), particulièrement prépondérants, sont moins relayés par des contenus iconiques que dans les autres albums. Mais la différence est quantitative et non qualitative car certaines planches présentent les mêmes articulations des diverses voix qui concourent à la mise en discours (par le texte et par l’image) des explications.

Malgré des architectures qui suivent des logiques distinctes, les albums du corpus conduisent tous le lecteur à se mettre à l’écoute de plusieurs voix. La mise en relation de ces différentes voix suppose alors un travail d’orchestration permettant que l’ensemble soit perçu de manière harmonieuse.

Assurer une harmonie

Une précédente étude avait été l’occasion de suggérer que l’intérêt des documentaires en bande dessinée repose notamment, en termes d’expérience esthétique, sur le fait qu’un matériau composite se voit unifié sur le plan graphique, les documents de toutes sortes (sources archéologiques, photos, archives…) étant incorporés dans le style graphique homogène du dessinateur, ce qui fluidifie le parcours offert au regard du lecteur13. Mais l’unité du style graphique suffit-elle pour assurer des passages fluides entre niveaux énonciatifs ou entre registres ? Différents procédés qui contribuent à donner une unité à la narration peuvent être identifiés.

L’harmonisation repose, de la manière la plus visible, sur le travail de composition des planches, qui assure une continuité entre les différents plans énonciatifs par une diversité de dispositifs. Il n’est pas possible d’en présenter toute l’étendue, mais un exemple tiré de Loops (album où ce travail de composition est particulièrement varié) illustrera la sophistication des équilibres produits.

Figure 9. Luca Pozzi et Elisa Macellari, Loops, chapitre 3, p. 12-13.

©Ginosko 2024.

Dans ce passage où la casquette du narrateur devient incarnation du « monde-cylindre d’Anaximandre » (p. 12-13 du chapitre 3), de forts effets de symétrie sont produits par le jeu des couleurs. L’atmosphère chromatique de l’album est fortement marquée par deux couleurs presque exclusives, le vert bleuté et le rouge orangé employés en premier lieu pour composer le cadre de la jungle thaïlandaise. Seules quelques planches donnent à ces couleurs une place secondaire, celles qui représentent les conceptions successives de la forme du ciel et de la Terre, et dont les fonds sont noirs. Le décrochage à partir du récit-cadre est de courte durée : une vignette insérée en bas de la deuxième planche, sur fond vert-bleu, représente la casquette du narrateur, à l’image sur la quasi-totalité des planches depuis le début de la randonnée, qui passe dans la main du savant (« passe-moi ta casquette »). Dans la double planche suivante, la casquette prend le relais des fonds noirs en se substituant aux ciels noirs étoilés (« imaginons que ta casquette soit le monde-cylindre d’Anaximandre »), et les planches organisent un partage presque symétrique de l’espace entre cases ancrées dans le décor du récit-cadre, sur fond vert-bleu, la casquette y occupant une place changeante, et cases représentant les contemporains d’Anaximandre et leurs représentations, sur fond rouge-orange et noir. De tels effets de reprise et de symétrie installent un jeu d’échos qui voit s’entremêler les différentes voix sans discordance.

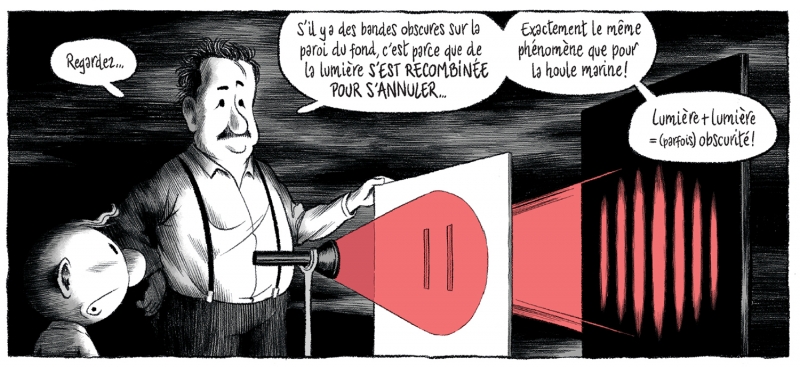

Des effets de tressage, phénomène défini par Thierry Groensteen14 comme la reprise anaphorique de motifs produisant des rimes visuelles, peuvent également être identifiés. Dans la séquence de la rencontre de Bob avec Planck évoquée ci-dessus, on peut ainsi remarquer que les objets présents lors de la rencontre qui survient dans le récit-cadre (la poêle, l’assiette, la crêpe, le sucre et le feu) sont repris dans les scènes qui figurent les situations hypothétiques imaginées par le physicien pour illustrer le problème de la répartition de l’énergie thermique – « imaginons une tablée de 10 joyeux bambins [qui] s’apprêtent à déguster les délicieuses crêpes d’oncle Planck. L’énergie totale de la matière, c’est ce paquet de sucre glace. Je dois le distribuer entre chacun des 10 enfants… ».

Figure 10. Mathieu Burniat et Thibault Damour, Le Mystère du monde quantique, p. 37.

©Dargaud 2023.

Le motif des crêpes « d’oncle Planck » procède d’une part d’une incursion humoristique dans l’exposé, mais joue d’autre part un rôle dans l’unification des différentes strates du récit.

À un autre niveau, des effets d’entrelacement sont perceptibles sur le plan des tonalités. Si Quantix se présente comme une juxtaposition très composite de séquences relevant de registres contrastés, la juxtaposition d’un registre comique et du discours explicatif n’est cependant pas cloisonnée, l’humour est parfois relayé par l’instance experte, ce qui permet que les deux registres ne soient pas simplement juxtaposés mais qu’ils soient tressés ensemble. Le relais humoristique reste très ponctuel dans les récitatifs, et ne relève pas du même type de comique. Tandis que les séquences à visée comique autonomes ou placées en contrepoint des explications relèvent majoritairement d’un comique burlesque, les commentaires humoristiques de l’instance experte se situent à un niveau méta-textuel ou méta-iconique – par exemple pour ironiser sur l’exploitation de sauts spatio-temporels en science-fiction (« un saut spatio-temporel, c’est pas cher et ça fait briller »/en légende sur les lignes ondulées qui forment le fond « jolis effets de lumière »), ou pour prendre une distance auto-ironique avec les images proposées (« ok, ok, je ne sais pas du tout à quoi à une réalité ultime qui ignore l’espace et le temps peut ressembler », p. 150).

Figure 11. Laurent Schaefer, Quantix, p. 19.©Dunod 2021 pour la nouvelle présentation, Malakoff.

Les incursions de tels commentaires au sein du discours expert, sans compromettre sa crédibilité, harmonisent la tonalité de l’ouvrage, qui propose au lecteur de s’engager sur le terrain des notions quantiques avec une certaine légèreté, qui n’est pas l’apanage des séquences dédiées au divertissement.

La description de ces procédés ne vise pas l’exhaustivité, impossible dans le cadre de cet article, mais suggère la diversité des ressources offertes par la bande dessinée pour orchestrer la polyphonie énonciative constitutive de la vulgarisation, et particulièrement épaisse dans ce médium.

Donner au lecteur le contrôle du tempo

Si la bande dessinée n’offre pas au lecteur des figurations inédites facilitant l’appréhension des notions quantiques, elle lui offre cependant une expérience de lecture qui diffère des autres médias sur le plan du rythme, dont il a le contrôle. Une étude auprès de lecteurs empiriques pour connaitre les modes de lecture effectifs serait requise pour évaluer la diversité des rythmes adoptés et de la variation effective de l’attention ; mais on identifie dans l’ensemble du corpus des balises ou indices sur lesquels le lecteur peut s’appuyer pour déterminer son rythme de lecture et réguler son attention.

À un premier niveau, un simple feuilletage des albums du corpus permet de repérer qu’ils sont organisés par un chapitrage ou un séquençage nettement marqué. Le chapitrage de Quantix et Loops a été présenté plus haut. Dans Le Mystère du monde quantique et L’Éternité béante, d’autres mécanismes produisent un même effet de séquençage très visible. Dans Le Mystère du monde quantique, chaque étape de la quête de Bob, qui correspond à une série de rencontres, est nettement délimitée par une case occupant une pleine page qui prend ainsi une fonction structurante, permettant au lecteur de se repérer, ou de fractionner sa lecture. Dans L’Éternité béante, c’est l’environnement chromatique qui rend très distinctes les différentes séquences, dont les ouvertures sont également marquées à plusieurs reprises par une case occupant une pleine page. Cette présence d’une forme de chapitrage mérite d’être signalée ici car, comme le note Philippe Marion15, la mise en chapitre assume « une mission pragmatique : aménager ces escales du regard et de la lecture si importantes en régime médiatique “hétérochrone”16 » ; elle ne réduit pas l’autonomie du lecteur qui reste seul maitre de son rythme de lecture, elle lui offre un guidage à partir duquel fixer son tempo.

Dans la même perspective, d’autres repères ou balises présentes dans les albums du corpus peuvent faciliter la hiérarchisation de l’attention et permettre une appréhension des contenus scientifiques à différents niveaux, selon le parcours que chaque lecteur se choisit. Le néophyte n’est assurément pas en mesure de comprendre les explications attribuées dans L’Éternité béante à Alain Aspect : très concises ou allusives, elles supposent un important bagage théorique. La planche offre cependant au lecteur non initié une balise lui permettant de comprendre l’essentiel : ces explications entrainent une forte déception chez Einstein – même si on n’a pas compris en quoi consiste la démonstration, le « ça alors » prononcé par Einstein et amplifié par sa mine manifestement abattue en dernière case fait office de synthèse et on peut poursuivre la lecture en sachant que les développements de la physique quantique ont fait l’objet de controverses et de points de rupture. Ainsi, le fil conducteur narratif, l’épopée d’Einstein à qui Étienne Klein explique l’état des connaissances et du monde, n’est pas qu’un artifice donnant prétexte à divers exposés, il constitue un balisage qui permet au lecteur de ne pas se perdre mais de repérer ce qu’il peut saisir, selon le bagage dont il dispose. La place donnée à des accessoires accompagnant les savants dans Le Mystère du monde quantique, illustrée plus haut par le cas de la poêle de Planck, peut jouer le même rôle : tandis que le motif de la poêle est associé à Planck, c’est avec une torche à la main qu’Einstein est représenté, l’architecture et la décoration de la maison habitée par de Broglie sont saturées de lignes ondulées ; les accessoires qui participent de la caractérisation des savants et leur donnent une touche caricaturale font aussi office de synthèse de leur apport à l’histoire des sciences (le lecteur qui n’a pas tout compris pourra retenir que Planck, c’est la chaleur ; Einstein, la lumière ; de Broglie, les ondes…).

Outre ces différentes formes de balisage qui favorisent une diversité de parcours de lecture en termes de hiérarchisation de l’attention et d’appréhension différenciée des contenus, le contrôle du tempo par le lecteur passe enfin par les respirations qui lui sont offertes. Dans Loops, il est par exemple remarquable que la conversation entre les deux personnages soit présentée de manière très fragmentée (les phrases se poursuivant souvent au fil de plusieurs bulles, reliées entre elles, le texte y étant encadré par des points de suspension) et que les bulles n’occupent qu’une petite place dans l’espace des planches – et même parfois aucune puisque plusieurs séquences muettes interrompent la conversation. Les propos explicatifs sont pourtant portés prioritairement par les énoncés verbaux : la contribution des contenus iconiques est donc à envisager à un autre niveau que celui d’une participation au discours explicatif, au niveau du temps donné à la réception de ce discours par le glissement ou l’arrêt du regard sur une diversité de compositions. La variété des objets offerts au regard et des modes d’organisation des planches, dont certaines s’affirment comme pleinement tabulaires au point que plusieurs sens de lecture y sont possibles (par exemple, p. 7 du chapitre 2), offre ainsi des formes de ponctuation qui donnent le temps au lecteur de digérer les éléments théoriques présentés, en lui offrant de nombreux supports pour arrêter le regard et s’engager dans la réflexion ou la rêverie que les paroles du savant lui inspirent, à son rythme.

L’analyse de ces différents mécanismes qui donnent au lecteur le contrôle du tempo n’est qu’esquissée ici et appellerait des approfondissements, mais cet aspect n’est sans doute pas étranger à la réputation de la bande dessinée d’avoir la capacité de s’adresser à un public large, chacun pouvant doser l’attention qu’il prête aux différentes voix, selon ce qu’il pense pouvoir en saisir, et selon le temps dont il a besoin pour s’approprier les raisonnements présentés.

Conclusion

L’étude d’un corpus de bandes dessinées s’attachant à expliquer des notions de la physique quantique permet-elle d’appréhender la médiativité de la bande dessinée de vulgarisation ? La spécificité du thème retenu, qui constitue un cas-limite de par la complexité des notions et leur résistance aux représentations classiques, ne risque-t-elle pas d’entrainer des observations peu généralisables ?

Si le domaine ne semble pas favoriser le déploiement d’une palette d’inventions visuelles, si le médium semble peu outillé pour figurer les notions, cela amène en fait une conclusion qui dépasse le seul domaine examiné : les ressources dont la bande dessinée dispose pour porter un discours explicatif ne sont pas universelles ou transférables d’un domaine à l’autre, et l’analyse de la médiativité de la bande de vulgarisation doit prendre en compte la spécificité des domaines de connaissances traités.

Mais en incitant à envisager l’intérêt de la bande dessinée ailleurs que dans une supposée capacité de facilitation de la compréhension de raisonnements qui restent difficiles d’accès, l’étude de ce cas-limite permet d’explorer des spécificités médiatiques plus générales, en mettant en évidence l’importance de procédés d’orchestration de la polyphonie énonciative constitutive de tout discours de vulgarisation, mais mise en musique et en harmonie en bande dessinée avec des ressources propres. Le contrôle donné au lecteur de son rythme de lecture, qui va de pair dans le contexte de la vulgarisation avec une régulation de l’attention qui peut s’appuyer sur différents balisages, apparait comme une caractéristique majeure de l’expérience de lecture offerte par la bande dessinée, qui traverse la variété des stratégies ou registres explorés par le corpus. Si la bande dessinée apparait capable de s’adresser à un public large, cela est sans doute à mettre en relation avec le mode de réception de ces propositions dans la mesure où, plus qu’avec d’autres médias, non seulement le lecteur est libre d’organiser et de rythmer son parcours de lecture selon ses attentes, mais il trouve un ensemble de ressources sur lesquelles s’appuyer pour réguler la circulation de son regard et de son attention. Cette hypothèse invite à envisager de futures analyses de bandes dessinées de vulgarisation au prisme de leur réception par des lecteurs empiriques, pour pouvoir appréhender la spécificité du médium non seulement du point de vue de ses ressources expressives, mais aussi de la place que ce mode de diffusion des connaissances occupe dans le paysage médiatique et attentionnel contemporain.