Ce texte doit beaucoup aux relectures attentives d’Axel Hohnsbein et de Margot Renard, ainsi qu’à celles des expert·es anonymes dont la pertinence des retours et recommandations ont permis une très nette amélioration de la présente livraison. Un grand merci à la rédaction en chef de la Revue dessinée d’avoir bien voulu répondre à mes questions, et notamment à Baptiste Bouthier pour le temps significatif d’entretien accordé. J’exprime toute ma gratitude auprès de mes élèves du Cnam à Paris et de quelques proches pour le partage de leur expérience de lecture de cette revue. Enfin merci à Thierry Delisle d’avoir mis à ma disposition tous les numéros qui manquaient à ma collection personnelle.

Cela fait quelques décennies désormais qu’une frange engagée de la bande dessinée s’est tournée vers l’enquête, le documentaire, le témoignage, l’investigation, le reportage1. Elle n’a plus à démontrer sa capacité à faire œuvre, de cette façon, de diffusion des savoirs en contexte de controverse, invitant à prendre la mesure des enjeux politiques qu’ils contiennent2. Parmi les initiatives empruntant cette voie, il en est une singulière : La Revue dessinée3. Par son approche des questions socialement et politiquement vives, elle contribue à démocratiser l’accès aux débats contemporains, dont ceux à caractère résolument sociotechnique. Ainsi dans son premier numéro paru en 2013, un reportage dessiné sur l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels a suffisamment sensibilisé l’auteur du présent texte pour qu’il investisse un terrain d’étude sur le sujet4. Émerge en effet en même temps dans le Jura un conflit territorial généré par la perspective d’une exploitation des gaz de schiste dans la région5.

Cette expérience croisée de lecture et de recherche conséquente a suscité par la suite le désir d’explorer plus avant le potentiel de médiation des sciences, des techniques et de la société, potentiel contenu dans le traitement réservé plus généralement aux savoirs dans cette revue. C’est ce que nous tentons en analysant la voie empruntée par LRD. Il nous semble en effet qu’elle a ouvert un espace de vulgarisation des savoirs combinant visées didactiques et critiques. De cette façon, elle expérimente la mise en politique des savoirs convoqués dans les controverses sociotechniques. Elle se fait en quelque sorte médiatrice des sciences et de la société, actrice de démocratisation des débats.

Rien d’évident cependant au premier abord. L’espace de réalisation graphique et de pratique journalistique ouvert par LRD n’est pas le lieu d’un militantisme affiché comme tel. Tout en subtilité, elle autorise pourtant l’expression décomplexée des antagonismes de classe, des rapports sociaux, de force et de domination. Les savoirs y ont toujours leur place, situés au cœur des tensions révélées par les controverses sociotechniques du moment. Au-delà de l’exposition classique des récits édifiants au service d’une promotion du progrès et de l’innovation, elle éprouve ainsi le spectre étendu de la vulgarisation des savoirs, tout en maintenant la cohérence d’une ligne éditoriale engagée.

La démarche interroge. Est-elle la déclinaison, la sophistication ou la transposition de la littérature traditionnelle de vulgarisation des connaissances ? A-t-elle développé ses qualités propres ? A-t-elle inventé un registre singulier de diffusion des savoirs, jusques et y compris quand ils sont en conflits ? Dans ce qui suit, nous analysons le chemin parcouru, balisé par des actes différenciés de vulgarisation, formant une ligne de crête entre le monde de la diffusion traditionnelle des connaissances scientifiques et celui de la sensibilisation aux enjeux politiques des savoirs en société. Par-delà l’expérience personnelle d’une lecture assidue durant plus de dix ans, l’ambition est donc d’éprouver les énoncés de principe affichés par LRD en matière de popularisation et de vulgarisation des connaissances, se situant elle-même dans un renouveau de la pratique du dessin journalistique, avec la volonté manifeste de vulgariser pour les partager des savoirs en régime de controverse.

1- Controverses et partage décomplexé des savoirs

Depuis le tournant du siècle dernier, les controverses sociotechniques occupent abondamment l’espace public et médiatique6. Elles concernent autant la construction d’un aéroport ou d’une méga-bassine que l’imposition, au nom de l’innovation permise par des connaissances nouvelles, de dispositifs technoscientifiques destinés à changer de façon radicale nos conditions d’existence7. Au croisement des sciences, des techniques et de la société, toutes posent la question de la légitimité des décisions prises en matière de politique publique, justifiées sur la base de savoirs réputés robustes et non discutables. Autrement dit, les controverses sociotechniques mettent en confrontation des solutions et des problèmes dont l’expertise est disputée8. Elles sont l’expression publique des antagonismes de la rationalité, de l’arbitrage des ordres de considération de ce qui est rationnel et de ce qui est raisonnable.

De cet environnement agonistique découle le besoin de saisir les liens entre savoirs réputés valides et leurs enjeux relevant autant de l’organisation politique du monde que de la robustesse scientifique et technique des décisions publiques. De là la lutte pour la reconnaissance de savoirs assurant leur légitimité car elle conditionne le cadre normatif et prescriptif de l’exposé des arguments décisifs d’autorité9. Une question sociotechnique politiquement vive appelle dès lors celle de la légitimité des savoirs mobilisés par des publics qui revendiquent devoir se mêler de ces affaires dans lesquelles ils sont embarqués. Les populations savent désormais plus, plus vite et mieux sur à peu près tout10. L’exigence d’une implication citoyenne accrue s’en dégage11. Les publics se mêlent de ce qui les regarde12. Ils revendiquent d’être considérés autrement que comme les réceptacles passifs de décisions justifiées par des savoirs non négociables13. Leur engagement témoigne en effet du besoin de démocratisation des problématiques sociotechniques dont ils estiment être traditionnellement exclus, tout en étant directement concernés14. La tendance au déni de démocratie et le renforcement conséquent de l’autoritarisme technocratique suscitent le besoin croissant de savoir autrement15.

En même temps, une grande confusion règne. Les réseaux d’information se sont ouverts à une diffusion sans limites des avis et des opinions parmi les plus sérieuses comme les plus délirantes16. Si la société numérique a permis de renforcer le partage et une liberté de parole sans nulle pareille, elle a aussi démultiplié les opportunités de manipulation et de propagande17. Une bataille pour la légitimité des savoirs comme soubassement de la prise de décision en matière de politique publique en découle nécessairement18.

Voilà en quelques mots le contexte dans lequel des savoirs essentiels à la prise de décision sont devenus la matière première des controverses dites sociotechniques et politiquement vives. Une frange engagée de la bande dessinée s’est emparée de ces rapports entre savoirs et société suivant une tonalité résolument politique. L’offre de plus en plus audacieuse va croissante. Elle se fait alors volontiers dénonciatrice, lanceuse d’alerte, support de plaidoyer19. Elle est un champ d’expression inédite, à la fois dans sa forme et ses contenus. Mêlant reportage et témoignage, enquête et récit documentaire, cette bande dessinée de controverse adresse la confrontation dans l’espace médiatique des enjeux et des intérêts contradictoires en lien avec la légitimité des savoirs mobilisés pour les justifier.

Une pluralité de savoirs entre en controverse ? Que la bande dessinée les vulgarise ! Elle assure de cette façon une fonction à la fois de diffusion culturelle des contenus de connaissances, mais peut-être et surtout une invitation à les faire entrer en politique. Elle contribue à démocratiser des débats trop souvent et vite jugés réservés aux seuls experts patentés. La bande dessinée de controverse se fait alors en quelque sorte dispositif de médiation des rapports entre sciences, techniques et société. Elle fait œuvre d’éducation populaire, d’émancipation et d’éveil des consciences, d’apprentissage à l’auto-défense intellectuelle et de stimulation de l’esprit critique. La profusion et la variété des titres ces dernières années montrent qu’un espace s’est ouvert pour une analyse plus finement politique des savoirs, dépassant le cadre traditionnel de la seule diffusion d’une culture scientifique instituée. La lecture ainsi posée du rôle et de la fonction de LRD parmi les acteurs engagés de la bande dessinée de controverse suggère qu’il y a là la conjonction d’une pratique alternative de la vulgarisation et du besoin de démocratisation des débats concernant les questions sociotechniques et politiquement vives. Reste à en faire la démonstration.

2- Consolidation d’un modèle du style engagé

« C’est l’idée toute simple de faire de l’information exigeante – du reportage, de l’enquête et du documentaire – avec le langage de la bande dessinée ». C’est ainsi que s’annonce sobrement le projet de LRD, début 2013, suivant différents canaux de communication, et notamment sur une plateforme de financement participatif20. Et c’est un succès. En témoigne la ferveur avec laquelle les internautes ont répondu. Avec un montant initial visé de 5 000 €, ce sont finalement 36 017 € qui sont collectés. Le premier numéro voit ainsi le jour confortablement comme prévu à l’automne.

L’entreprise est toutefois en gestation depuis 2011. Olivier Jouvray21, scénariste de bande dessinée et membre actif de la communauté bédéiste, raconte que l’histoire commence véritablement en septembre au festival NormandieBulles à Darnetal. Franck Bourgeron (auteur et journaliste), Sylvain Ricard (scénariste) et Kris (scénariste) lui proposent d’embarquer dans l’aventure d’un magazine de reportage en bande dessinée et en ligne. Avec sa compagne Virginie Ollagnier, autrice de roman et elle-même scénariste, Olivier Jouvray accepte, devient actionnaire et co-fondateur de la revue naissante. Tous deux se chargent du développement de la partie multimédia de LRD. Un autre journaliste, David Servenay, les rejoint22. Annoncée lors du Festival d’Angoulême en 2012, l’entreprise s’assure la collaboration de l’éditeur Futuropolis qui l’aide à rassembler les fonds pour la réalisation des premiers numéros23.

La formule livre séduit près de mille abonnés la première année, nombre qui ne cesse de s’étoffer au fil des livraisons24. « Ambitieuse et innovante », « enthousiasmante et singulière », « jeune et talentueuse », « attendue et prometteuse », « dynamique et distrayante »… les qualificatifs dithyrambiques ne manquent pas dans la presse et les commentaires sur internet pour saluer l’arrivée du dernier né de la bande dessinée de reportage25. Succès donc d’une revue d’investigation en bande dessinée dont la marque de fabrique est l’association incarnée du journalisme et du dessin. Certes la démarche n’est pas en soi nouvelle mais l’équipe de LRD la revendique de façon radicale, rappelle avec force son attachement à cet ordre de la symétrie26. Le partenariat et l’expérience narrative partagée pour une co-construction des reportages sont la règle, confirmée par quelques rares exceptions. Elle annonce des histoires inédites, des reportages qui parlent de nos vies, des enquêtes qui éclairent notre quotidien, des points de vue originaux et pédagogiques pour décrire le monde tel qu’il est. On est donc bien dans le domaine de la bande dessinée du réel qui se déploie significativement dans les années 200027. Rien de neuf donc si on rappelle que le reportage dessiné existe dès le xixe siècle28. Et LRD s’inscrit explicitement suivant cet héritage et cette tradition bien ancrée dans le paysage bédéiste : « Depuis toujours, le dessin entretient des liens étroits avec la presse. Le Journal illustré, The Graphic ou Le Petit Journal, revues populaires du xixe siècle, racontaient l’actualité en mêlant texte et illustration. La Revue Dessinée fait revivre cette expérience29 ». Cela fait un temps en effet que le langage graphique est mobilisé pour décrypter le monde suivant une grammaire combinée des mots et du dessin.

Non plus très originale est l’entreprise au regard du foisonnement des initiatives ces dernières décennies dans le champ des revues sans publicité, indépendantes et engagées30. Créée en 2008, la revue XXI est l’une d’elles. Pionnière du genre, elle ouvre la voie du récit graphique d’actualité et du mook (magazine-book)31. Elle fonde un support atypique, ne disposant pas vraiment de modèle de référence32. Elle se fait porte-drapeau du reportage illustré qui a pour vocation d’explorer les territoires du réel, du documentaire, du factuel, à partir de la restitution graphique d’un vécu partant du terrain. Soutenu par le réseau des éditions Gallimard, XXI constitue un véritable phénomène médiatique33.

LRD lui emboîte le pas 5 ans plus tard34. Elle bénéficie indéniablement de l’ouverture de cet espace original d’information, d’un modèle journalistique en mutation. LRD abandonne néanmoins assez vite le photojournalisme et le reportage illustré pour se consacrer exclusivement à la bande dessinée. Après quelques tentatives d’intercaler des formats hybrides entre l’accompagnement documenté et la mise en perspective historique ou contextuel du sujet traité, la bande dessinée est seule mobilisée, soutenue systématiquement par un « en savoir + » proposé après la dernière planche. Ce qui fait selon certains de LRD « la forme la plus aboutie de cette convergence entre mook et bande dessinée documentaire35 ».

LRD se concentre donc sur des enquêtes sociétales et politiques en bande dessinée. Elles s’accompagnent de rubriques, chroniques et feuilletons dédiés de culture générale : sport, cinéma, sémantique, photographie, science et technologie. Ce répertoire de sujets relativement courts, abordés de façon légère et avec humour, offrent un brin de souffle et de respiration en alternance avec le traitement des reportages d’actualité, toujours eux politiquement chargés, anxiogènes et susceptibles de susciter des émotions fortes, la colère ou la tristesse. LRD pratique ainsi le mélange des genres, le balancement entre registre savant et divertissement, l’hybridation de l’érudition élitaire et de la culture populaire. Elle permet de cette façon de gouter la culture de masse mais au prisme d’une analyse exigeante, propre à cultiver la distinction, la démarcation d’avec le vulgaire36. Ainsi le choix délibéré de laisser en anglais les titres d’ouvrages et propos des personnages, de ne traduire ni les documents dessinés ni le nom des institutions – étant entendu que son lectorat est forcément bilingue – témoigne de cette revendication tacite de distinction, et peut-être aussi de l’affirmation d’une forme de légitimité. LRD compose ainsi un produit de la presse progressiste, propre à satisfaire une bourgeoisie culturelle avide de disposer d’un journalisme alternatif, mais pas nécessairement révolutionnaire. Car LRD promet, non pas les grands soirs, mais de la matière à réflexion afin de faire advenir des organisations sociales équitables, justes et écologiques, s’appuyant sur l’analyse des rapports sociaux de pouvoir que conditionnent nos modes de production et de consommation. Autant de registres considérés pour une contribution à l’écologisation des expériences bourgeoises du monde, mêlant désir de résistance et sensibilités environnementales37. Comme la qualifie elle-même sa rédaction en chef, LRD est « une revue de critique sociale et environnementale ». Elle est « une revue engagée, avec une ligne éditoriale assez claire38. » Assurément. Elle forme un territoire de la critique du régime de réalité actuellement hégémonique centrée sur l’économie prédatrice. Elle invite à explorer d’autres possibles focalisés sur l’écologie et la dénonciation de ce qui désormais ne devrait plus être possible39. Voyons donc ce qu’il en est effectivement de cet engagement mis au service d’une diffusion des savoirs situés au cœur des controverses sociotechniques politiquement vives.

3- Mordre le réel et donner des raisons de lutter

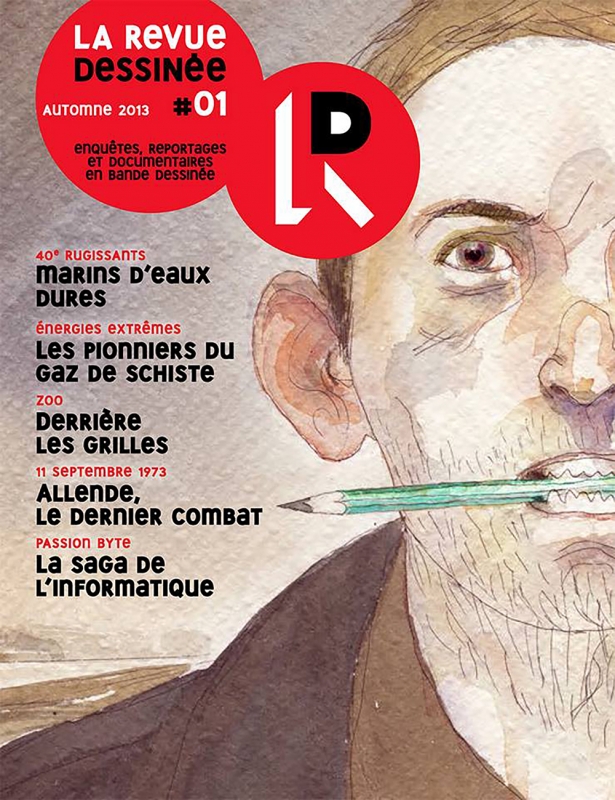

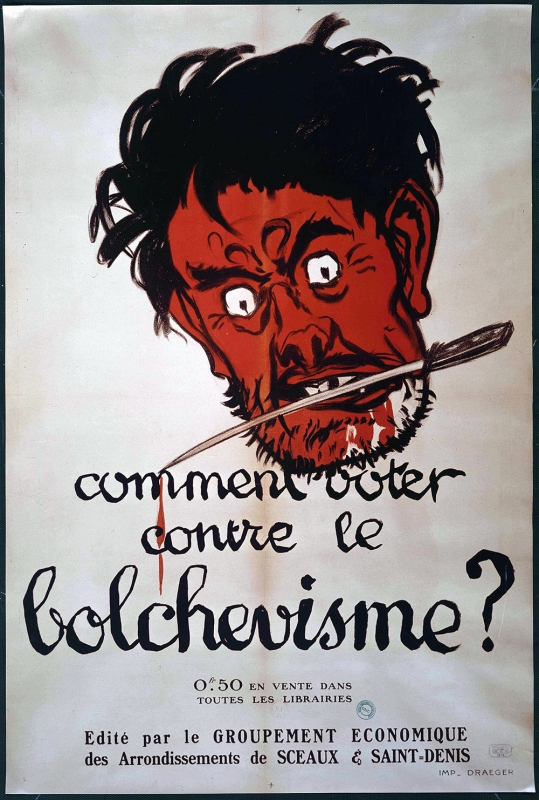

La toute première couverture donne le ton. Un crayon entre des dents acérées, le regard clair et déterminé, LRD nait sous le signe de l’engagement résolu. Le dessin rappelle la célèbre caricature d’une affiche de 1919 : « comment voter contre le bolchevisme ? », elle-même inspirée des imaginaires de la violence pirate ou indigène sous la première colonisation40. L’image déclinée tout au long du xxe siècle est largement mobilisée pour dénoncer les menaces supposées de l’adversaire politique, ou ailleurs pour dire la volonté de résistance, de mener le combat, de lutter à armes inégales s’il le faut. Le couteau entre les dents est aussi le titre d’un livre d’Henri Barbusse dans lequel il interpelle en 1921 les intellectuels et artistes de son temps sur leur responsabilité dans le devenir de la société, appelant à un engagement dans l’affrontement social et politique41.

Figure 1. Couverture du n° 1, octobre 2013, dessin de Gipi, 24x18 cm.

Figure 2. Affiche d’Adrien Barrière, 1919, 90x60 cm.

Domaine public © CC0 Collections La Contemporaine, Nanterre.

L’autoportrait du dessinateur italien Gipi illustre ainsi l’idée qu’il est possible de résister et de se battre avec quelques traits et de la couleur dans un monde sombre. Mais résister à quoi ? Se battre contre quoi ? 47 éditoriaux exposent les motifs de cette posture de combativité et désignent ce contre quoi il faudrait résister ou lutter : les systèmes d’oppression économiques et politiques, les ravages écologiques et l’inaction climatique, le contrôle technologique et la surveillance de masse, les injustices sociales et le mépris de classe, les récits dominants et la résignation. Piètre résumé ici d’un propos général toujours plus vaste dont la cohérence se lit cependant au fil des éditoriaux et au travers du rappel régulier des orientations de la rédaction de LRD. Face aux défis sociétaux et environnementaux actuels, elles en appellent à la défense de « l’action collective mise au service de l’intérêt général42 », confronté aux dérives du « progrès à tout prix43 » et au « doux chant des lobbies au mépris de la santé, du climat, de la vie44 ». Elle porte une attention particulière aux voix inaudibles dans le discours médiatique dominant, et notamment à celles des lanceurs d’alertes. Un mot d’ordre revient sans cesse sous différentes expressions, convergeant vers l’impératif de « donner aux lecteurs des raisons de lutter45 ». Il est une invitation à « décortiquer le monde46 », à « faire tomber les masques47 », à révéler les « petits arrangements et les grosses manipulations48 », à « raconter, décrypter, éclairer le monde tel qu’il est49 », à « démêler le vrai du faux, le visible du caché, l’apparent du trouble50 », à « mettre en lumière des fragments de réalité51 », « raconter l’envers du décor52 », bref « à passer de l’autre côté du miroir53 » car « l’information est un art du contournement54 » et le dessin est son complice. Les éditoriaux rappellent constamment cet objectif de cultiver, de renforcer, d’aiguiser l’esprit critique. Comment ? En cherchant à « donner de la matière au débat public55 » partant de l’analyse des controverses et des antagonismes de la rationalité auxquels elle donne accès. Pour ce faire, LRD ambitionne de transmettre en les vulgarisant les savoirs, tous les savoirs, mission qu’elle considère comme relevant d’un enjeu fondamental en régime démocratique car nécessaire à l’appropriation par son lectorat des choix sociétaux promus par l’économie de la promesse technoscientifique, l’illusion technologique et les « mutations socio-technologiques56 », voire les outrances de la mouvance transhumaniste57. Il s’agit « d’aérer notre démocratie58 », de désacraliser les experts, de libérer la parole et de démystifier les discours dominants.

Ainsi LRD se positionne comme un outil de compréhension du monde contemporain par le partage des savoirs, soucieuse de les vulgariser et de cultiver l’esprit critique. La perspective affichée est leur mobilisation pour une transformation sociale dans laquelle les populations concernées sont incitées à s’informer autrement. Sans sacrifier la rigueur de l’enquête, LRD affirme pratiquer la médiation des savoirs et de la société, dont une des forces provient de la puissance narrative du dessin. Elle vulgarise une conception démocratique de la diffusion des connaissances en adoptant une approche pédagogique et didactique, visant à « informer sans être pontifiant, avec rigueur et sérieux59 », tout en divertissant, favorisant un style accessible et encourageant.

Voilà pour la déclinaison résumée des énoncés de principe, maintes fois réitérés au travers des éditoriaux au fil des numéros. LRD annonce donc animer un espace singulier de vulgarisation des savoirs au croisement des ambitions didactiques et critiques. Quels sont les contenus de savoirs en question ? Quelle étendue du répertoire de la vulgarisation mobilisé ? Suivant un spectre large de considération des connaissances académiques et de l’expertise mais aussi des savoirs d’expérience, des espaces distincts de publication combinent différents registres d’exposition suivant le degré considéré de leurs liens avec la société. Partant du panorama des sujets traités entre 2013 et 2025 en 47 numéros, il se dégage au premier abord une ligne de partage entre ce qui relève d’une intention d’appropriation culturelle des connaissances et ce qui concerne plus explicitement leur fonction sociopolitique en situation de controverse, recoupant la distinction entre exposé didactique et analyse critique60. Entrons maintenant dans l’art et la manière dont use LRD afin de réaliser son ambition de vulgariser connaissances et savoirs d’expérience en vue de cultiver l’esprit critique de son lectorat.

4- Jouer avec les cadres et codes de la bande dessinée éducative

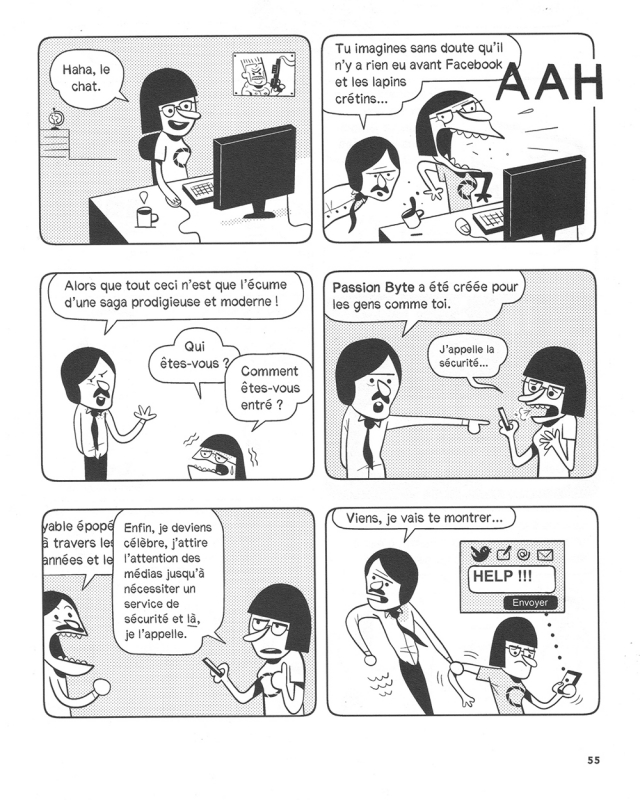

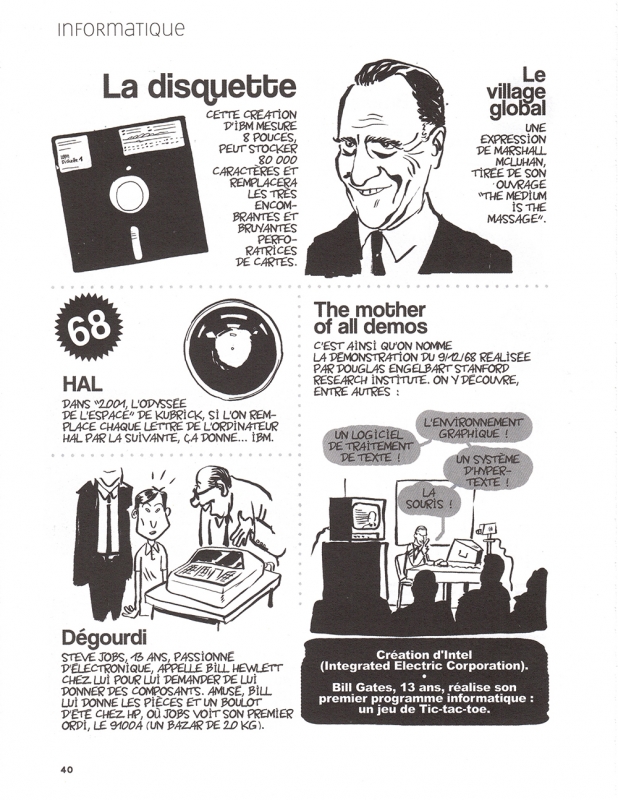

Du côté de la culture, LRD gratifie son lectorat de savoirs vulgarisés dans des domaines clairement identifiés aux sciences, toutes les sciences, celles de la nature comme celles humaines et sociales. Ainsi l’économie et la gestion, l’informatique et internet, la préhistoire et la paléontologie, l’histoire et la géographie, la biologie et la médecine, l’écologie ou la sémantique, parmi d’autres champs disciplinaires bien identifiés, disposent sinon d’un espace dédié, au moins d’un temps significatif de considération. Le mode didactique est dans ce cas privilégié, c’est-à-dire qu’il affiche son intention pédagogique de contribuer par le dessin à la compréhension de la matière abordée. La première édition de la rubrique « la sémantique c’est élastique » proclame ainsi « décrypter, sur un ton badin mais néanmoins pédagogique, la manière dont nous utilisons certains mots ou certaines expressions61 ». De même les auteurs d’une chronique consacrée à l’informatique et au jeu vidéo nous embarquent sans plus de discussion à l’école : « en ce début d’année scolaire ou universitaire, ajoutons une nouvelle matière dans le programme pédagogique62 ». Sous le titre « passion byte », le premier volet de cette saga s’auto-proclame surprenante et amusante. Elle promet la rencontre avec des logiciens, mathématiciens et scientifiques. Tout en noir et blanc, ligne claire et ambiance binaire, la rubrique est de facture classique, nonobstant les traits d’humour et gags qui accompagnent presque chacune des cases. Dans une version classique de la transmission des connaissances, elle met en scène le dialogue à visée pédagogique entre l’expert (homme, âgé) et le profane (femme, jeune). La narration dialoguée met en scène une fresque des faits, des événements et des jalons marquants, la base d’une histoire juste à point, abordant en une série de cases dédiées concepts, apports théoriques, innovations industrielles et commerciales. Dès le n° 3 cependant, le dialogue fictif laisse place à une adresse directe. Des vignettes discrètement soulignées par un pointillé nuancé suggère le style poster académique, mode d’exposé plus didactique encore et autrement et peut-être moins ludique, mais toujours ponctué de ses anecdotes incontournables, façon culture générale. L’éducatif illustré a pris le pas sur la fiction prétexte à un échange avec un tiers naïf63.

Figure 3. « Passion byte », n° 1, octobre 2013, p. 55.

Figure 4. « Passion byte », n° 3, mars 2014, p. 40.

Tout en surfant sur la pop culture en référence à une technologie désormais présente dans tous les aspects de nos vies, la rubrique régulière aux accents franchement didactiques est publiée sous cette forme stabilisée durant neuf numéros. Le dernier épisode de la saga clôture en 2015 l’aventure, non sans rappeler cette antienne justifiant de vulgariser des savoirs essentiels à la compréhension de notre monde hyper-industriel64 : « les sciences et les nouvelles technologies se sont imposées au cœur du système névralgique des entreprises, remodelant en profondeur l’économie mondiale et les relations sociales65 ».

Partant d’un schéma similaire basé sur le récit du passé et l’anecdote, le n° 10 de LRD inaugure la rubrique « (incon)sciences » dédiée aux découvertes jugées majeures, essentiellement axées sur la médecine et la biologie. Jouant la carte de la vulgarisation par l’histoire et le patrimoine culturel classique, elle est tenue sans régularité par la dessinatrice Cécily de Villepoix (dite Cécily). Elle s’arrête avec le numéro 43 en 202366. Le dessin semi-réaliste, simple, faussement naïf et coloré, livre des contenus de savoirs acquis, tout en évoquant les dimensions philosophiques, éthiques et morales de quelques-unes des histoires racontées.

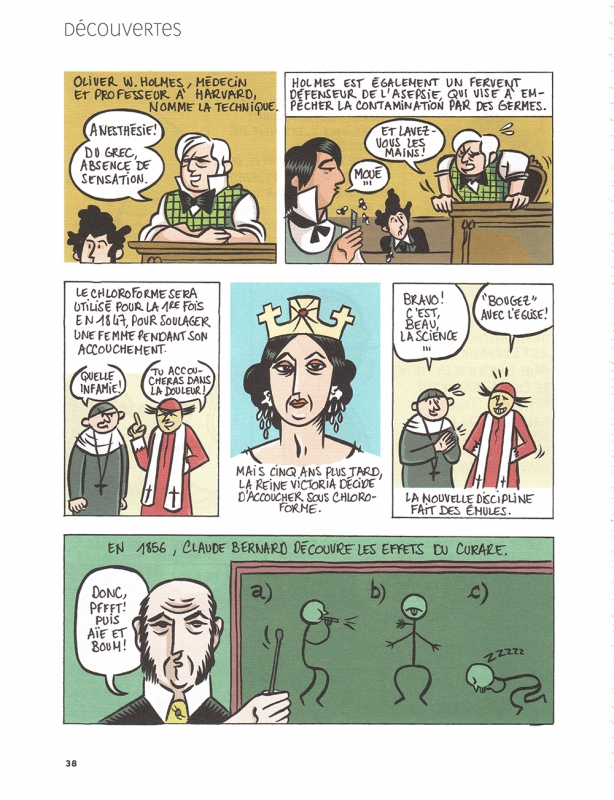

L’anesthésie générale est son premier sujet. L’autrice lui consacre 10 planches, de quoi approfondir un peu la matière dans sa dimension sociétale au détour d’une case ou deux. Toutes suivent pour l’essentiel l’ordre chronologique d’un récit sur les différentes techniques mises au point et sur les substances expérimentées pour leurs vertus dans le domaine de la médecine et du soin. Des évocations subtiles en lien avec la société proposent parfois un regard plus politique. Par exemple quand il est question d’une Église outrée par l’usage du chloroforme pour soulager en 1847 la douleur de l’accouchement. La même Église est admirative après l’utilisation du procédé cinq ans plus tard par la reine Victoria. Une façon subtile d’évoquer la part de social et de culturel dans la fabrication de l’innovation dans les pas du progrès par la combinaison de la technique et des contraintes sociétales du moment.

Figure 5. Cécily, « Anesthésie générale », La Revue dessinée, n° 10, 2015, p. 38.

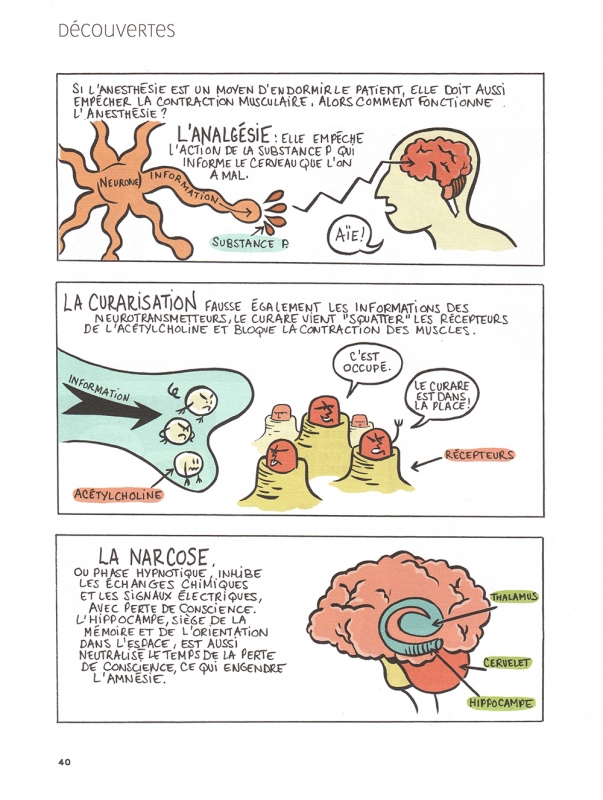

Figure 6. Cécily, « Anesthésie générale », La Revue dessinée, n° 10, 2015, p. 40.

Assumant le parti-pris d’une exposition didactique, l’autrice s’autorise même parfois une version limite scolaire du propos. D’une planche illustrée, elle expose par exemple simplement, mais efficacement, les mécanismes de l’analgésie, de la curarisation et de la narcose. C’est à l’image de cette première proposition de facture plutôt conventionnelle, tout en équilibre entre propos éducatif et dimension modestement politique, que la narration est cadrée par l’histoire. Partant du mythe du génie individuel, nuancé par une mise en contexte sociopolitique, les thèmes traités s’enchaînent suivant une structure identique du récit. Ainsi le lecteur assidu saura que cette rubrique se terminera toujours par quelques propos humoristiques tenus par la pierre tombale (ou son équivalent) du personnage central.

Publiées en 2024, les chroniques scientifiques de Cécily sont compilées dans un seul volume67. En 4e de couverture, les éditeurs promettent une nouvelle manière d’aborder l’histoire des sciences, ludique et érudite. Est-elle vraiment originale ? Peut-être pas tant en ce qui concerne le choix des sujets, tourné vers la découverte et le génie individuel. Le propos illustré est lui aussi bien calé dans les cases d’une vulgarisation de facture relativement classique. La combinaison cependant d’un style un peu scolaire, de l’ambition manifeste de transmettre quelques éléments de culture générale et de faire ainsi acte d’éducation populaire, donne à lire un langage plus sophistiqué qu’il n’y parait au premier abord.

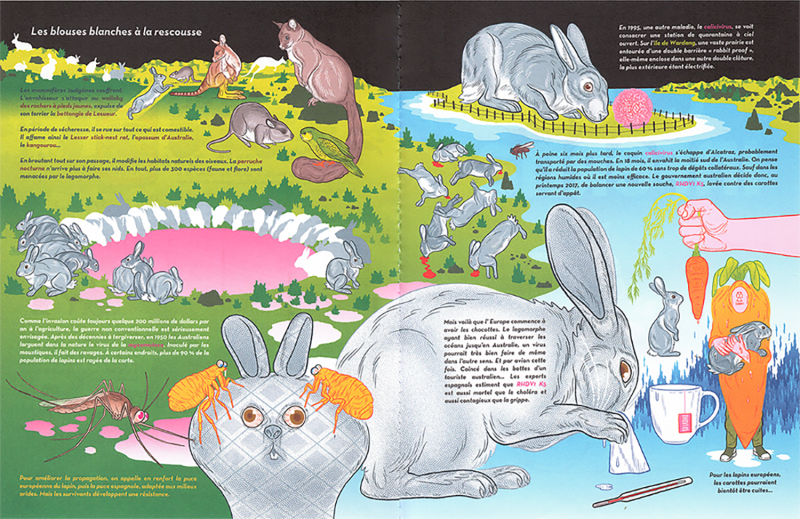

Dernier exemple de l’abord des savoirs vulgarisés en version plutôt éducative, la journaliste Cécile Cazenave traite de la question délicate du devenir des écosystèmes à l’heure de l’anthropocène. Sous le titre « effet domino », elle anime une rubrique dédiée à leur évolution soumise aux activités humaines. Unique dans son genre dans LRD, la signature graphique est le plus souvent inspirée de l’infographie, type poster, occupant plusieurs pleines pages. Un peu d’histoire, quelques données scientifiques et des informations sont présentées dans leur grande largeur. Ils sont proposés sous cette forme didactique au fil des numéros suivant sa collaboration avec différents artistes68. La première contribution est ainsi consacrée à la surpêche de la morue69. Deux numéros plus loin, Cécile Cazenave explique le mécanisme des ravages engendrés par l’importation en 1859 du lapin de garenne en Australie, mais aussi de l’échec des tentatives de contrôler sa prolifération dévastatrice ainsi que les limites de la science dans un contexte d’incertitudes chroniques sur les conséquences des solutions expérimentées70.

Figure 7. « Écosystème » (L’effet domino), n° 20, été 2018, p. 180-181.

L’exposé didactique des savoirs en bande dessinée dans LRD ne se limite cependant pas au seul schéma traditionnel d’une narration éducative, généralement au travers de l’histoire des découvertes, des faits marquants et des génies. Le reportage scientifique est aussi de la partie.

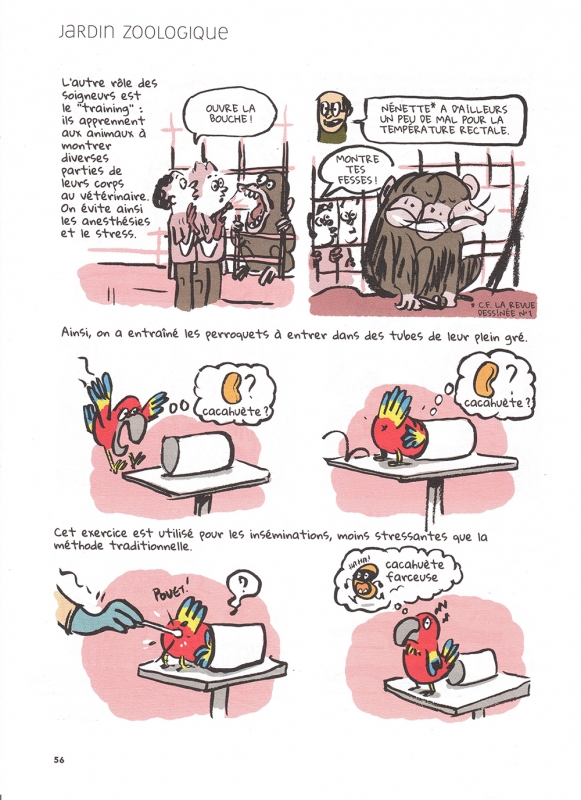

5- Entre prudence et exubérance, la voie consensuelle des savoirs institués

La dessinatrice Marion Montaigne est ainsi l’autrice d’un reportage dès le n° 1. Pour sa contribution, elle mène seule son enquête auprès des soigneurs de la ménagerie du Jardin des plantes à Paris71. Publiée en deux volets, elle y peint avec humour les coulisses mais aussi la vie du lieu qui fait lien avec les publics. Elle interroge de cette façon notre rapport aux animaux, prétexte à faire de l’anthropologie, de l’ethnologie et de l’éthologie assistée par les chercheurs qu’elle a fréquentés assidument. Car l’autrice se nourrit de science avec des vrais morceaux de vivant dedans. Habituée au terrain de la rigueur et de la bricole, entre la vie de laboratoire et la science en action, elle se fait, ici comme ailleurs, épistémologue et philosophe de gouttière. Bien connue des réseaux institutionnels de la médiation culturelle des sciences et techniques depuis au moins la série à succès Tu mourras moins bête (mais tu mourras quand même)72, elle est considérée par nombre de commentateurs comme la « papesse de la vulgarisation scientifique en bande dessinée73 ». Elle popularise « la vulgarisation scientifique trash, parfois méchante, mais jamais bête74 ». Son professeur Moustache notamment renouvelle la figure de l’expert scientifique de bande dessinée. Hybride de savant sinon fou au moins un peu loufoque quand même, et de docteurs stéréotypés en blouse blanche, il campe un personnage décontracté haut en couleur, bien plus proche de vous et moi75. Avec son assistant Nathanaël, tous deux expliquent les phénomènes scientifiques du quotidien. Ses scenarios déjantés, son style qui rappelle l’humour irrévérencieux de Reiser et de Wolinski, mais aussi l’univers de Claire Bretécher, sa petite dose d’humour un peu scatologique parfois, mais toujours avec beaucoup d’ironie bienveillante et tendre, ses gags savamment distillés et un dessin lâché pour être dynamique et drôle, tout cela est condensé en un trait à l’esthétique désormais bien identifiée76. Le prix du public Cultura lui est décerné lors du Festival d’Angoulême début 2013, une occasion de confirmer sa collaboration avec LRD en devenir77. Aux dires de l’un des fondateurs de LRD, sa contribution n’a cependant pas été une évidence pour tout le monde, qui n’est pas d’accord sur son dessin et sa manière de raconter78. On suppose néanmoins son audience acquise auprès d’une large frange de la population, en particulier la plus importante, celle qui ne fréquente pas les lieux d’une culture scientifique qui n’est de toute façon pas faite pour elle79. Car Marion Montaigne, adulée pour son trait de caractère confinant au « dézingage » d’une vulgarisation habituellement propre et léchée, invite, par son dessin impertinent, à une exploration des savoirs par le truchement de l’ordinaire culturel des sciences80. Elle fait culture de la trivialité et du quotidien. Toujours imprégné de sciences et de techniques, il est un champ permanent et infini de savoirs à explorer.

Figure 8. Marion Montaigne, « Dans les pas des soigneurs », n° 2, décembre 2013, p. 56.

Figure 9. Marion Montaigne, « Haltères et petits poids », n° 6, décembre 2014, p. 149.

Quelle ambition vulgarisatrice des savoirs l’autrice a-t-elle dans cette livraison conçue pour LRD ? Assurément celle affichée partout ailleurs, et qu’elle répète à force d’entretiens. Elle est de « faire connaitre la démarche scientifique, de montrer comment on sait, ce que des gens expérimentent, les désaccords et les controverses, la science en train de se faire81. » La posture questionne cependant les limites d’une vulgarisation qui se cantonne au seul exposé des faits jugés neutres et objectifs, sans trop prendre le risque du lien avec le social, et au-delà d’être confronté au politique. Marion Montaigne dit par ailleurs ne pas être à l’aise avec les savoirs sujets à caution. Elle est plus confiante et assurée avec les contenus de savoirs bien ancrés dans la communauté savante, car « c’est plus facile quand la science a été digérée avec le temps82 ». Il semble qu’elle ne soit pas non plus tout à fait à l’aise avec l’idée de s’engager du côté des controverses sociotechniques, c’est-à-dire en lien avec leur caractère politique assumé83. Les OGM, le nucléaire, le progrès ? Elle ne s’y frotte pas. « Quand ça rejoint le politique, je suis moins à l’aise : il faut être dans l’actu, et ça vieillit vite, admet-elle. Et sans doute m’ouvrirait-on moins les portes des labos.84 » Cette dernière remarque explicite le besoin de précaution concernant le risque de susciter la réticence des scientifiques à accueillir une dessinatrice reconnue, si d’aventure elle devait assumer une incursion trop évidente sur le terrain des controverses sociotechniques. Elle souligne la tension toujours latente entre le rationnel et le raisonnable, l’objectif et le subjectif, voire la crainte d’une confusion des postures, d’une incompatibilité des fonctions du chercheur et du militant85. Cet extrait d’un entretien au journal Le Monde dit ainsi le souci de devoir porter une attention particulière au maintien de cette ligne de démarcation entre ce qui relève de la didactique associée à l’exposé objectif des faits dans leur contexte académique de production, et, de l’autre côté, ce qui relève de la critique sociale associée à l’espace des savoirs pris dans les rets de la controverse sociotechnique. La crainte d’une vulgarisation qui trahirait ou qui corrompt n’est jamais loin86. Elle est même franchement proche s’il est question de politique87. C’est sur ce terrain, pas nécessairement glissant, que s’engagent d’autres journalistes et dessinateurs, tout en prenant à cœur de nourrir les intentions d’une vulgarisation des savoirs certes toujours partielle mais la plus impartiale possible.

6- Vulgariser des savoirs en régime de controverse sociotechnique

Savoir, c’est pouvoir dire et contredire. Habituellement renvoyés par les autorités à leur incapacité à raisonner correctement, à leur inaptitude à se saisir pleinement des enjeux véritables contenus dans les dispositifs sociotechniques dans lesquels ils sont embarqués, les publics concernés n’ont guère d’autre option que d’investir la controverse afin d’influencer, comme ils le peuvent, le cours des choses. De ce point de vue, la controverse est une manifestation d’intérêt dont tout démocrate devrait se réjouir, et la considérer comme l’opportunité d’une confrontation des savoirs, des rationalités en jeu et la perspective d’émergence d’une intelligence collective. La contestation est pourtant bien souvent interprétée comme la manifestation d’une peur irraisonnée ou la démonstration qu’il y a eu un défaut de bonne communication. Cette explication simpliste cultive le récit d’une démarcation allant de soi entre la parole légitime des experts patentés et la croyance des citoyens ordinaires, entre élites éclairées et populations toujours situées dans l’obscurité.

La persistance de ce narratif ignore la complexité des enjeux contenus dans l’importance prise aujourd’hui par les controverses sociotechniques. Les incertitudes inhérentes aux crises auxquelles nous sommes confrontés imposent pourtant de réviser le pacte social des rapports entre savoirs et organisation politique du monde. Le régime actuel de production des connaissances, guidé notamment par l’économie de la promesse technoscientifique, est devenu le terreau de frictions permanentes. Se contenter de considérer les controverses sociotechniques comme la manifestation d’une pathologie sociale à traiter est au mieux une attitude paternaliste ou une stratégie dilatoire visant à préserver des structures de pouvoir s’appuyant sur le monopole de la certitude et du doute légitime. Au pire l’attitude est un acte délibérément autoritaire visant à dénier aux populations concernées le droit à l’autodétermination de leurs problèmes et de leurs solutions. Ainsi le décideur et l’expert ont une fâcheuse tendance à parler d’une voix calme au peuple qui conteste et revendique, tel un secouriste qui s’efforce d’apaiser un patient en pleine crise. Ce qui a généralement pour effet de redoubler sa colère.

LRD est-elle autre chose qu’un agent de réduction des tensions par l’exercice d’une vulgarisation pacificatrice des savoirs en régime de controverse ? Bien au contraire. Elle assure une mission informelle de médiation. Elle prend au sérieux la capacité réelle de son lectorat à se saisir des savoirs qui les concernent pour en faire des leviers de pensée et d’action. Comme exposé au travers de ses éditoriaux mais surtout par le choix même des sujets traités par nombre de ses reportages, LRD contredit l’idée d’une vulgarisation comme cadrage des populations pour une acceptabilité sociale de dispositifs sociotechniques contestés. Une version plus politiquement engagée de la vulgarisation est à l’œuvre, alliant partage didactique et critique des savoirs en régime de controverse. En témoigne le tout premier reportage mentionné au début de ce texte portant sur la perspective d’une exploitation des gaz de schiste en France. Avec un sujet pareil – encore chaud puisque des conflits locaux ne sont pas encore tout à fait éteints en France au moment de la publication du reportage – la vulgarisation des savoirs associés à l’usage de la technologie dite de la fracturation hydraulique horizontale, déborde très vite le cadre du partage de connaissances stabilisées et d’une culture scientifique nourrie par l’histoire. À l’évidence, il ne s’agit pas que d’une innovation technique dont il faudrait seulement comprendre la prouesse pour se forger un avis autorisé que commande la perspective d’une exploitation des gaz de schiste en France.

Le journaliste Sylvain Lapoix et le dessinateur Daniel Blancou s’associent pour un reportage au long cours. En trois épisodes, selon trois angles différents avec quasiment trois reportages pour ainsi dire indépendants, ils plongent dans les méandres de cette controverse sociotechnique et explorent les antagonismes de la rationalité dans laquelle sont empêtrés les parties prenantes88. Dans ce cas de figure, les savoirs en jeu sont bien des enjeux cruciaux pour le succès de leurs entreprises sur le terrain et dans l’espace médiatique : entreprise de réalisation des projets du côté des industriels ; entreprise de résistance et de défense des alternatives du côté des opposants. Pour les auteurs du reportage, il importe d’en faire l’exposé suivant une graphie permettant de rendre compte simplement de leur complexité89. Les savoirs en question sont en effet intriqués avec l’évolution de la politique intérieure et énergétique des États-Unis, avec des problématiques géostratégiques et militaires, des contraintes de marché et de législations différentes suivant les pays. Une vaste partie de type « monopoly » des énergies non conventionnelles se joue sous nos yeux de lecteurs, impliquant des publics submergés par des informations contradictoires et des savoirs en confrontation.

Après l’analyse vient la synthèse. Elle consiste ici en une mise en perspective historique de la résurgence de cette technique ancienne dans un contexte contemporain en tension, en une mise en culture sociopolitique et économique des enjeux et des intérêts entre compagnies pétrolières et États dans lesquels s’est engagée l’exploitation où s’organise la tentative d’exploitation à grands frais de ces énergies profondément enfouies. Tout cela déborde et sature les territoires exploités. Ce qui se traduit dans la Revue dessinée par des bulles, des cases, des images et des textes serrés les uns contre les autres, et parfois qui se chevauchent, s’entremêlent, l’ensemble occupant la plupart du temps une pleine page, donnant la sensation d’une compression. À dominante sombre, tout en contraste, les couleurs associées au noir profond suggèrent un ensemble statique et lourd, des éléments en intrication permanente. Les situations sont posées, le propos ajusté, comme le sont les acteurs et les objets qui ont été minutieusement sélectionnés. Les personnages semblent avoir été préparés pour une mise en scène. Les images sont figées. Elles évoquent le roman-photo, le tableau. Une gravité des situations s’en dégage. L’ensemble confère aux pages l’aspect d’une exposition muséale.

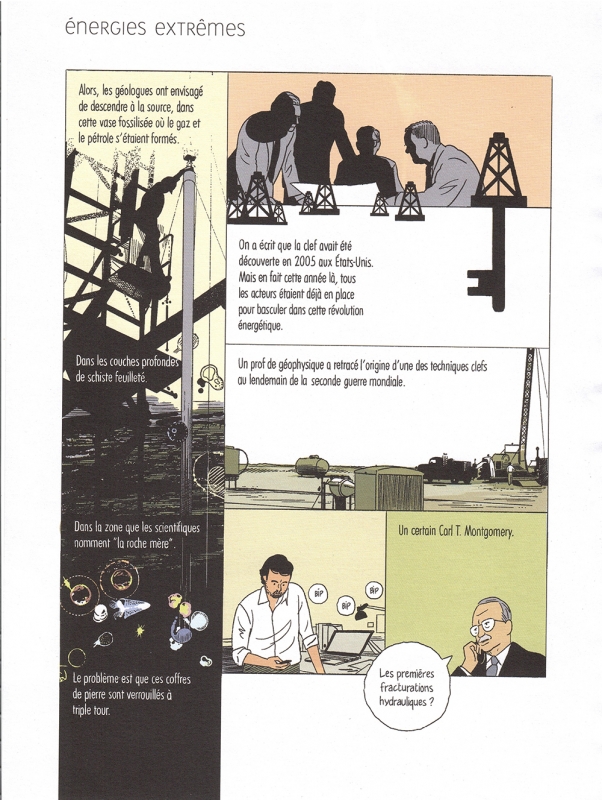

Figure 10. « Énergies extrêmes – Les pionniers du gaz de schiste », n° 1, 2013, p. 148.

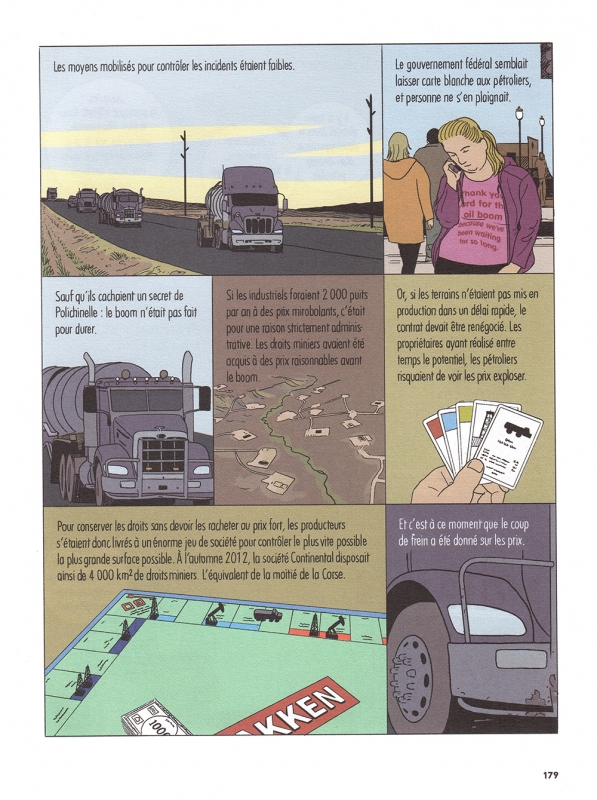

Figure 11. « Gaz de schiste – Opération lobbying », n° 2, 2013, p. 179.

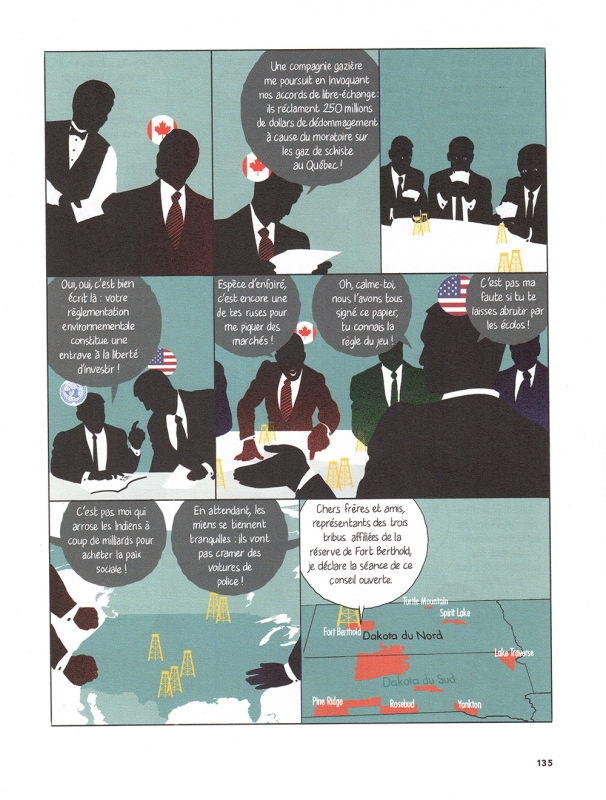

Figure 12. « Ressources énergétiques – Le grand bluff », n° 3, 2014, p. 135.

Figure 13. « Ressources énergétiques – Le grand bluff », n° 3, 2014, p. 138.

Tous les acteurs sont appelés à la barre : les experts désignés mais tout autant les détenteurs de savoirs vécus dans leur chair et acquis par l’expérience, ceux des amateurs professionnels et des enquêteurs à la rigueur persévérante. L’exposition des données et faits scientifiques, des résultats de la recherche, la restitution de la quintessence d’études et de rapports officiels comme des propos d’experts forment la trame principale de ce récit. En contrepoint de l’exhibition des savoirs émanant des instances traditionnelles d’autorité (ici l’État, l’institution militaire, l’entreprise industrielle et financière), est aussi exposée la parole légitime des riverains concernés, des citoyens engagés et contestataires militants. Certains d’entre eux sont devenus, au travers de l’épreuve même de la controverse et des apprentissages qu’elle leur a permis, de parfaits connaisseurs du sujet et de la réalité des risques sanitaires et environnementaux que cette exploitation des hydrocarbures non-conventionnels génère. La vulgarisation des savoirs est ainsi large et diagonale, transversale, concernant le local et le global. Elle est celle contenue dans tous les reportages, invitant à la lecture critique des argumentaires portés par les protagonistes des controverses sociotechniques dessinées.

De nombreuses controverses sociotechniques contemporaines mériteraient de faire l’objet d’un reportage dessiné dans LRD. Certaines comme la question du nucléaire, grand classique en France des sujets clivants, a eu droit à de larges pages d’analyse et de vulgarisation des savoirs90. D’autres attendent leur binôme journaliste/dessinateur. En tout cas tous les reportages sont la synthèse d’une analyse des savoirs sous-jacents d’une controverse sociotechnique, mettant en évidence la confrontation des rationalités, les ordres de considération de ce qui compte, de ce qui est juste, de ce qui doit être prioritaire suivant un arbitrage entre intérêts individuels et collectifs contradictoires. Elle identifie les parties prenantes, les porteurs d’enjeux et d’intérêts, les acteurs impliqués et leurs arguments suivant un axe allant du local au global. Elle rend visible la nature et la force des liens entre eux, de leurs rapports de subordination et de domination. Bref, l’analyse de controverse faite au travers du reportage dessiné permet d’expliciter les raisons d’un conflit. L’enjeu est toujours l’expertise des solutions et des problèmes, basée sur une pluralité de savoirs, ceux que l’on détient de source sûre ou que l’on pense avec force conviction détenir.

La mise à disposition du lecteur de tous ces savoirs par la voie de la vulgarisation dessinée est assurément opportune si on veut comprendre enfin quelque chose aux controverses sociotechniques, et plus encore penser et agir en conséquence. La mission vulgarisatrice de LRD ne s’arrête cependant pas là. A l’instar de la plupart des sujets proposés, le reportage se termine par une invitation à en savoir plus, à approfondir un aspect en particulier suivant une courte lecture, à préciser le propos général et à lire 1 ou 2 ouvrages ayant parfois guidé les auteurs. Élément de clôture d’un cycle complet d’apprentissage, cette ultime partie permet aussi de laisser reposer l’éventuelle indignation, la colère ou l’anxiété que la plupart des reportages est susceptible de générer en cas de forte dose de lecture. Il est enfin un savoir, ou plutôt un savoir-faire ou compétence acquise à l’issue de sa lecture dont le lecteur pourrait bien s’enorgueillir : celle de développer lui-même une capacité de lecture du monde en général et des controverses sociotechniques en particulier au travers de lunettes assurant l’analyse d’une pluralité des savoirs en conflit.

7- Les habits neufs de la vulgarisation des savoirs en controverse ?

Les voies empruntées de la vulgarisation vont de la tradition bien ancrée dans les pratiques classiques de la médiation culturelle des sciences et techniques, jusqu’à l’expérimentation décalée de la déconstruction par le langage graphique. L’éventail est aussi celui des thèmes selon un gradient similaire de considération entre transmission de contenus de connaissances vulgarisées et exploration plus sophistiquée de savoirs dont la complexité est celle de leurs modes d’existence au sein des controverses sociotechniques. L’ensemble fait de LRD un laboratoire d’expérimentation du langage graphique, où des formes hybrides de vulgarisation cohabitent entre tradition et innovation, entre modèles éprouvés et voies audacieuses d’exploration.

Délimiter ces différentes catégories de la vulgarisation n’est cependant pas évident. Si LRD n’échappe pas à l’exposition normative et prescriptive classique des récits édifiants au service d’une promotion du progrès et de l’innovation, la plupart des opérations de vulgarisation dessinée des savoirs est traitée ici depuis un point de vue ouvert à la sophistication, à la recherche de modes novateurs d’exposition, aux sujets dépassant la seule transmission des connaissances scientifiques certes acquises mais suivant leurs liens avec la société. LRD pratique aussi l’incartade et le pas de côté, plutôt côté gauche, et explore la part de politique toujours contenue dans l’exposé des savoirs lorsqu’ils sont pris dans les controverses sociotechniques.

Entre récit didactique et analyse critique, LRD combine la conception d’une transmission verticale des savoirs et une invitation à explorer l’horizontalité de leur rôle dans l’organisation politique de la société contemporaine. Deux intentions vulgarisatrices des savoirs cohabitent ainsi dans la diversité des intentions et des façons de faire, usant d’une grammaire adaptée aux univers esthétiques et graphiques des auteurs. De cette façon, LRD a forgé et consolidé un modèle du genre. Elle fait exister cet espace culturel où se pratique l’esprit critique et l’art du discernement par la voie de la vulgarisation dessinée des savoirs. Il n’y a cependant pas un registre privilégié au détriment d’un autre. Les savoirs sont considérés pour ce qu’ils sont : des connaissances bien établies à partager sur un mode didactique, mais aussi des savoirs en régime de controverse à analyser suivant un mode plus politique. Dans ce dernier cas, ce n’est pas tant les savoirs eux-mêmes qui sont objets de controverse sociotechnique, mais leur usage, la façon dont ils sont mobilisés, interprétés, traduits, diffusés, travaillés pour servir l’administration de la preuve des faits, des dires, des évidences que l’on voudrait partager au milieu des antagonismes de la rationalité.

Le plaisir de lecture néanmoins reste entier. L’alternance et l’équilibre entre légèreté et gravité du propos permettent la pause, la reprise du souffle. Alternance entre reportages anxiogènes et plus légers, mais aussi alternance dans la structure même du récit, entre deux modes de vulgarisation et d’analyse en profondeur des savoirs. La vulgarisation est alternativement celle des contenus de savoirs robustes et celle des savoirs situés en régime de controverse sociotechnique, parfois dans un même reportage, et toujours dans un même volume, suivant une diversité des imaginations créatives du dessin et du propos.

LRD a fait le pari de l’éducation populaire et de l’émancipation par le langage graphique. Depuis plus de 10 ans, elle soumet la bande dessinée à l’épreuve des conflits de nature sociotechnique, c’est-à-dire situés au croisement des sciences, des techniques et de la société. Le résultat est une entreprise de vulgarisation engagée et décomplexée des connaissances en lien avec le social, dont l’une des caractéristiques est d’être disputées suivant des ordres de considération à la fois épistémologique et axiologique. Culturellement et politiquement situés, les savoirs en question se donnent ainsi à voir et à lire autrement au travers des controverses dans lesquelles ils sont mobilisés. Le regard critique ainsi aiguisé, le lecteur ne devrait pas être tenté de sombrer dans le relativisme sans fond ou le complotisme. Tout au moins LRD y invite.