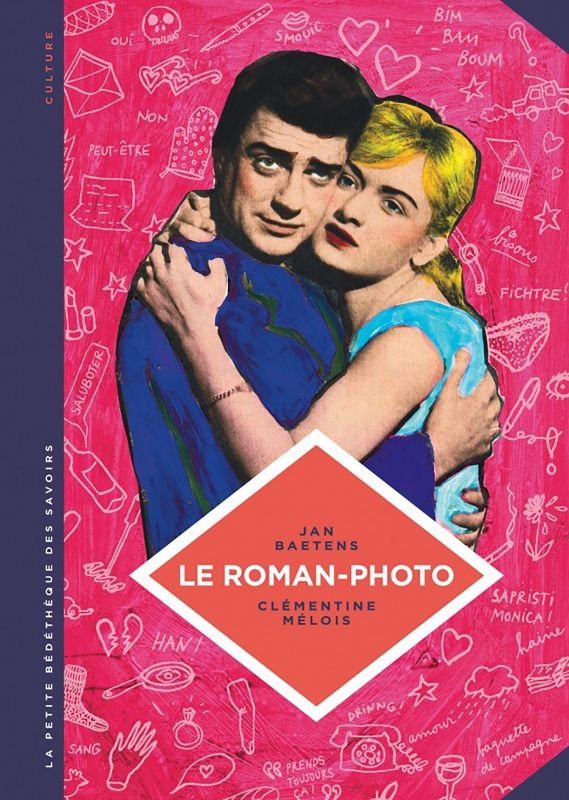

Jan Baetens, Clémentine Mélois, Le roman-photo, Bruxelles, Le Lombard (La petite bédéthèque des savoirs, 26), 2018, couverture.

L’art et son double

Du texte écrit, mais sans doute aussi du texte parlé, joué, performé, exposé, installé, etc., on peut dire ce qu’André Malraux et tant d’autres ont dit du cinéma, à savoir qu’il s’agit aussi d’une industrie. S’agissant de l’écrit, la dimension industrielle, et non plus simplement artisanale comme dans le cas d’un manuscrit médiéval enluminé, tient à une forme matérielle singulière, qui est celle du livre publié. Ces deux termes, livre et publication, sont ici utilisés à dessein dans leur acception la plus large, non limitée au seul imprimé traditionnel. Si l’auteur ou l’autrice écrivent le texte, la publication qui en résulte est faite par quelqu’un d’autre, très souvent un agent collectif qui donne forme à l’écrit au moyen d’une « énonciation éditoriale1 ». De ce fait la transformation de l’écrit en livre signifie également le passage d’un mode de création à un autre.

En généralisant (et en idéalisant) un peu, voire un peu beaucoup, on est en face de deux systèmes, l’art et l’industrie2. D’un côté, la production d’un texte est une forme d’art, soit la création d’une œuvre unique dont l’existence s’explique par un désir individuel et dont la valeur ne dépend pas en premier lieu de critères proprement quantitatifs comme le prix des matériaux utilisés ou le temps investi. De l’autre, la reprise de ce texte sous forme de livre mis en vente relève d’une industrie culturelle, soit une manière de reproduction de l’œuvre unique en un certain nombre d’exemplaires. Son prix n’est pas déterminé par la valeur subjective attribuée à la dimension artistique de l’objet mais par un ensemble de paramètres matériels, imposés par un certain état du commerce et du marché (le « prix public » d’un texte mis en livre est le résultat plus ou moins « automatique » d’une série de calculs dont les règles sont a priori les mêmes pour tout le monde). Certes, la distinction de base entre art et industrie est brouillée de mille et une façons : il existe toujours des livres « uniques », le « prix » d’un livre manufacturé peut fluctuer en fonction de sa valeur artistique (celle du texte comme celle de l’objet-livre), et ainsi de suite.

Dans ce qui suit, j’aimerais brièvement discuter quelques aspects de la rencontre – ni choc, ni fusion – des deux grandes manières de faire (celle de l’« art », celle de l’ « industrie »), et ce à partir d’un livre à plusieurs mains, Le Roman-photo, dont le dessin est de Clémentine Mélois et le scénario de l’auteur de ces lignes, le tome vingt-six de « La Petite Bédéthèque des savoirs » (collection créée par David Vandermeulen et Nathalie Van Campenhoudt), paru en 2018 aux éditions du Lombard3.

Hasard ou nécessité ?

Au commencement, une simple coïncidence ? À une Foire du livre à Bruxelles, probablement en 2015, je croise David Vandermeulen et Nathalie Van Campenhoudt – je n’ose plus dire « par hasard » car ils m’auraient peut-être contacté de toute façon. Après bien des échanges de blagues, nous commençons à discuter de choses sérieuses, dont le roman-photo, une de nos passions communes. Puis la discussion bifurque vers la bande dessinée documentaire, non-fictionnelle, sur laquelle j’avais déjà publié quelques textes, dont David, auteur d’une remarquable série biographique sur Fritz Haber, inventeur du gaz moutarde puis prix Nobel de chimie4, est un des grands promoteurs. Tout à coup une question surgit : « N’aurais-tu pas envie de faire le scénario d’un petit livre sur le roman-photo de la nouvelle collection au Lombard, en collaboration avec un auteur de la maison ? ». Réponse instantanée : « avec plaisir ». Je croyais en effet, à travers ce projet, réunir les deux volets de ma production, académique d’une part, poétique d’autre part. La proposition de David me paraissait offrir le meilleur de deux mondes, c’est-à-dire la commande (propre à mes yeux de l’écriture académique, où il est important de répondre aux injonctions dictées par un état de la question) et de la contrainte (la poésie étant moins tributaire de l’inspiration que d’une série de normes plus ou moins strictes et de la possibilité d’y répondre de manière à la fois acceptable et reconnaissable). Dans les deux cas, on écrit moins ce qu’on veut que ce qu’on peut. La perspective de se lancer dans un projet collaboratif, dans un genre et un contexte pour moi inédits, avait donc tout pour me séduire. Le plus grand attrait du chantier était l’espoir d’apprendre à connaître de l’intérieur un pan de l’édition contemporaine aux antipodes des secteurs universitaire (largement subventionné) et poétique (à la marge des marges du circuit économique du livre).

Je n’aurai pas été déçu ! Cependant, il ne suffit pas d’énumérer les différences, tantôt anecdotiques (notamment financières), tantôt plus profondes (touchant par exemple à la notion d’auteur), qui séparent les divers domaines du livre (art et industrie, édition confidentielle et édition grand public). L’essentiel est de voir comment les singularités d’une entreprise, en l’occurrence la création à quatre mains d’une bande dessinée documentaire chez un éditeur ayant pignon sur rue, influencent – de manière tout à fait positive et stimulante, je m’empresse de le dire – un processus d’écriture, puis de mise en livre. Voici le rapport de cette expérience, sans prétention d’en suggérer le caractère général ou représentatif. Il s’agit d’une étude de cas, non d’un cas d’école.

Une commande bien ciblée

Le directeur d’une collection telle que « La Petite Bédéthèque des savoirs » est exposé à une série de contraintes, à l’issue parfois très aléatoire. Les livres qu’il publie doivent être rentables, c’est-à-dire dégager du profit, de préférence immédiatement. Mais comme il est impossible de savoir ce qui va avoir du succès ou non – comme le disait plaisamment Sacha Guitry : « les livres se vendent, mais est-ce qu’ils s’achètent ? » –, quiconque travaille pour le compte d’une industrie culturelle se voit confronté à une double injonction5. D’un côté, il est obligé de proposer du neuf, sans quoi le public ne sera jamais tenté d’acquérir ce qu’il connaît ou possède déjà. De l’autre, il doit limiter au maximum le risque qu’implique la nouveauté, si petite soit-elle. Pour ce faire, il dispose de deux grandes stratégies. Soit faire jouer la péréquation et compenser les pertes des échecs par les profits (durables) du fonds. C’est le modèle traditionnel de l’édition, tel qu’analysé déjà par Diderot dans son texte sur sa Lettre sur le commerce de la librairie rédigée en 17636. Cependant l’édition capitalistique moderne s’en éloigne de plus en plus, car elle exige le rendement de chaque titre séparément7. Soit se mettre à l’abri du risque en s’appuyant sur quelques valeurs sûres, comme le goût du public pour certains genres bien définis (ceux donc de la littérature dite « de genre ») ou le recours à des signataires très connus et facilement médiatisables.

Pour la « Petite Bédéthèque des savoirs », le défi est considérable. La bande dessinée documentaire n’est pas encore un genre solidement implanté dans le paysage éditorial (son institutionnalisation récente doit du reste beaucoup à cette collection du Lombard, née dans le sillage de la revue de reportages XXI), tandis que les auteurs à solliciter ne sont pas forcément des vedettes du monde de la bande dessinée. C’est surtout le cas des scénaristes, qu’il faut souvent aller chercher du côté de la recherche scientifique, monde parfois éloigné du l’univers plus ludique de la bande dessinée. La collection prend soin toutefois de démarrer avec des personnalités bien présentes dans le débat public et médiatique, comme Marion Montaigne ou Hubert Reeves.

En l’occurrence, la priorité est – logiquement – donnée au renforcement de l’image de la collection, notamment par l’usage d’un cahier des charges très strict donné aux contributeurs avant la signature du contrat, spécifiant toute une série d’éléments tant quantitatifs (nombre de pages, nombre de cases, répartition des textes et des images, par exemple) que qualitatifs (équilibre entre information générale et anecdotes, dont l’alternance n’est pas sans rappeler celle des plages narratives et descriptives dans le récit conventionnel ; introduction d’un personnage narrateur et focalisateur avec lequel le public peut facilement s’identifier ; exclusion de tout contenu non visualisable, et ainsi de suite). Ce cahier des charges, dont le respect et l’exécution sont suivis de près par l’éditeur et le directeur de collection, permettent de « napper » les divers volumes de manière plus ou moins homogène, chose absolument nécessaire compte tenu de l’incroyable diversité des thèmes et des styles visuels concernés (pari tenu, entre parenthèses).

Le choix des collaborateurs vient en seconde place et ne dépend pas seulement de la connaissance des matières à présenter ou de l’aptitude à traiter le sujet en question dans le cadre d’une bande dessinée. Tout aussi importante est, pour le scénariste, la capacité à respecter les délais impartis et, pour le dessinateur, de transférer au thème choisi les caractéristiques formelles de travaux antérieurs ayant séduit déjà un large public. Dit autrement : le spécialiste pressenti doit être capable de vulgariser, alors que le dessinateur est censé varier sa « patte » ou sa « griffe » sans dérouter le public qui est déjà le sien. La division du travail est nette : le scénariste, qui peut être (et rester) un parfait inconnu tout en étant réputé « fiable », s’engage à produire une trame clé en main, et le dessinateur, qui doit déjà avoir un nom, travaille ensuite dans son style personnel. Pour ce qui est du volume Le Roman-photo, le choix du Lombard fut celui d’un scénariste très familier du sujet, et un artiste connu de la maison et à grand succès, Johan De Moor, amateur de l’hybridation des techniques et des styles, en parfaite synergie avec le collage multimédia avant la lettre qu’est le roman-photo, produit mixte issu de la rencontre du cinéma et de la bande dessinée.

Fin de la récréation

On s’y attendait sans doute : rien, ou très peu, ne s’est fait comme prévu. Les deux premières versions du scénario sont vite passées à la poubelle (je me croyais vraiment à Hollywood, sensation à vrai dire bien amusante, à tel point que, folie des grandeurs, je commençais à me prendre un peu pour Christopher Isherwood, dont j’étais à ce moment-là en train de lire le journal). La demande d’anecdotes « croustillantes » (je cite) se faisait de plus en plus insistante. Quant au dessinateur, il se faisait de plus en plus attendre, à tel point qu’il n’y avait plus d’autre choix, après bien des atermoiements, que de songer à une alternative. Re-Hollywood, car un à-valoir avait déjà été versé et la nouvelle dessinatrice, Clémentine Mélois, avait elle aussi, bien évidemment, droit à une rémunération complète. Récente recrue de l’Oulipo, la remplaçante de Johan De Moor était du reste tout sauf un « second choix ». Je ne garde de cette collaboration que d’excellents souvenirs, comme vous le lirez peut-être dans cent ans dans mon journal.

Le changement de personnel a changé aussi, et radicalement, la donne artistique. Scénario et dessin ne cessaient de se développer l’un après ou à côté de l’autre, Clémentine Mélois étant moins autrice de bande dessinée qu’artiste visuelle et multimédia, fortement intéressée, dans la tradition oulipienne, par les modulations sur un concept ou une idée de base8. Au lieu de demander un scénario détaillant les étapes d’une histoire semi-fictionnalisée, elle a sollicité des exemples et des modèles iconographiques9 en vue d’une manipulation ludico-formelle dans un cadre inédit, celui du scrapbook de fan, soit une sorte de cahier intime où quelque amateur de romans-photos aurait copié-collé, mais aussi annoté, colorisé, manipulé, une encyclopédie personnelle de chromos liés au monde protéiforme de ce type de magazines.

Le résultat est jubilatoire et nous avons trouvé la parfaite synthèse entre le souci documentaire de la collection et l’esprit du temps de la bande dessinée contemporaine. Mais un livre n’existe qu’au moment où on le découvre sur les tables des libraires. Entre la maquette finale et l’impression, puis la diffusion de l’ouvrage, il y a encore l’étape si bien nommée des épreuves, c’est-à-dire des corrections, source de désespoir de tous les auteurs, qui doivent lutter contre la tentation de tout remettre sur le métier, et éternel cauchemar des éditeurs, à qui la moindre correction fait perdre du temps et surtout coûte de l’argent (les anecdotes sont innombrables sur les éditeurs mécontents qui déduisent ces coûts supplémentaires de l’à-valoir ou des droits d’auteur de leurs « fournisseurs de contenu »).

Le démarrage difficile du livre – grands retards, premier dépassement du budget – a sans doute été pour beaucoup dans le caractère un rien explosif de cette correction d’épreuves. À la suite d’un manque de communication interne, les corrections du scénariste et de la dessinatrice ne sont pas arrivées ensemble sur la table de la maquettiste du Lombard, où l’on se perdait un peu entre les différentes versions, non sans nouveaux retards et nouveaux frais. La correction, puis la correction d’une correction, qui peut consister en le rétablissement de la version antérieure, peuvent paraître des détails dérisoires dans le cas d’un « texte », c’est-à-dire d’un objet fait uniquement de mots, mais quand le texte en question se fait « image », comme c’est la règle en bande dessinée, les conséquences peuvent être énormes (on ne redessine pas un mot comme on procède au nettoyage d’une coquille). Il a fallu donc des trésors de diplomatie pour aplanir certaines tensions, notamment avec la direction générale du Lombard. Ils ont appris à l’auteur de ces lignes que, dès qu’on passe du monde éthéré de l’art au monde réel des industries culturelles, la prudence de Sioux n’est jamais un luxe inutile. Telle prudence n’est pas quelque chose qui peut s’apprendre à l’école, ni dans l’atmosphère ouatée d’un cabinet de travail (qui peut être le coin d’une table de cuisine, bien entendu), mais le rappel de ses bienfaits devrait faire partie du kit de survie de n’importe quel créateur.