Introduction. « Les dragons existent ! », SVJ et l’anecdote scientifique en bande dessinée

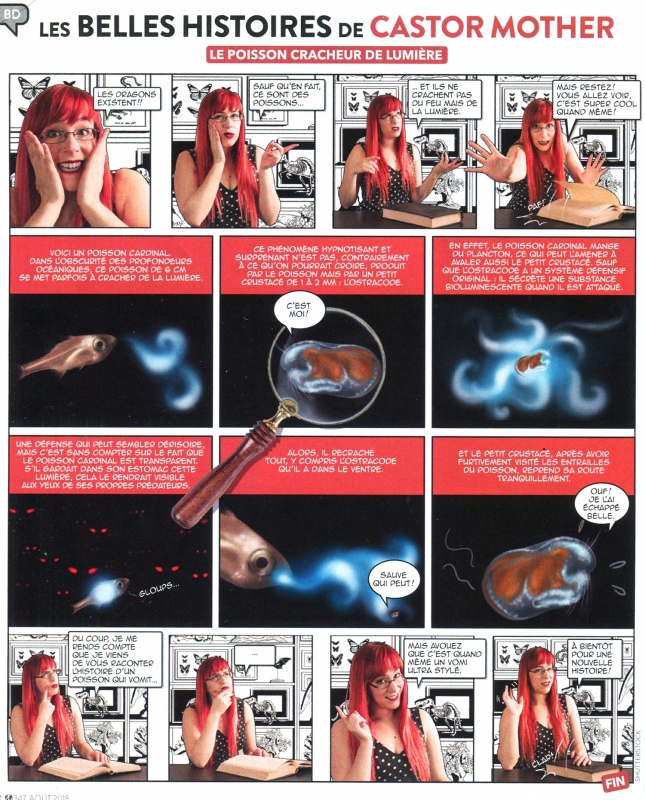

Figure 1. Castor Mother, « Le poisson cracheur de lumière », dans « Les Belles histoires de Castor Mother », Science et Vie Junior n° 347, p. 62.

La bande dessinée « Les belles histoires de Castor Mother », publiée entre 2018 et 2022 dans le magazine de vulgarisation Science et Vie Junior (SVJ), présente, à chaque épisode, une anecdote sur un animal. Comme on peut le voir sur la planche ci-dessus, l’épisode « Le poisson cracheur de lumière » (n° 347, Fig. 1) commence ainsi : « Les dragons existent !! / Sauf qu’en fait, ce sont des poissons… / et qu’ils ne crachent pas du feu mais de la lumière. ». C’est un type de fictionnalisation caractéristique du magazine. Reposant sur un ensemble de procédés qui donnent forme de fiction à un énoncé factuel1, la fictionnalisation peut se retrouver dans Science et Vie Junior à tous les niveaux (articles, illustrations, mise en page, publicités…). Elle participe à la construction d’un cadre pragmatique hybride : l’énoncé de vulgarisation est perçu comme léger et divertissant mais aussi comme une source de connaissances2. Ainsi, dans notre exemple, le registre merveilleux (« les dragons ») est associé à un phénomène réel moins impressionnant (épanorthose : « en fait, ce sont des poissons… », et négation polémique : « ils ne crachent pas du feu mais de la lumière »), ce qui met en valeur l’objet et produit de la rêverie3. Ici, la bande dessinée met en tension le registre didactique (donnant le nom du poisson, « poisson cardinal », sa taille, « de 2 à 6 cm »…) avec un registre narratif et comique, source de connivence, représentatif de la ligne éditoriale du magazine.

Cet usage de la bande dessinée a beaucoup gagné en importance dans SVJ en quelques années. Dans la formule 2014-2018, les seules bandes dessinées périodiques que publie le magazine sont « Cucaracha » (Marino Degano et Laurent Salles) et « Zéropédia » (Fabcaro et Ju/CdM). Situées à la première et à la dernière page du numéro, elles affirment un paradigme humoristique en contraste avec les articles, plus denses. C’est à partir de la formule 2018-2022 qu’apparaissent les formats épisodiques « Trou de mémoire » (Camille Van Belle) et « Les Belles histoires de Castor Mother » (Castor Mother4), puis « Little Big World », « Silicium Vallée » (Christophe Leborgne), et « Fallait pas les chercher ! » (Camille Van Belle). Enfin, SVJ inclut des bandes dessinées de plusieurs pages : « Des nouvelles du futur » (auteurs divers) et « Grandes inventions » (dessinée par Loïc Derrien et écrite par Serge Lathière, Emmanuel Deslouis et Mathilde Fontez5). En changeant d’éditeur (de Mondadori à Reworld Media en 2019) puis de cible (12-15 ans puis 10-15 ans), le magazine semble avoir accentué sa dimension divertissante (« plus de jeux, tutos, bande dessinée… », peut-on lire sur la couverture du n° 417), mais les bandes dessinées y permettent aussi des associations productives de fiction et de science.

En nous appuyant sur un corpus de 25 numéros parus entre 2016 et 2025, nous nous demanderons dans quelle mesure SVJ repose sur la bande dessinée dans la construction d’un énoncé hybride. La bande dessinée sera étudiée à la fois comme intertexte (références à un corpus connu des jeunes lecteurs), comme architexte (usage des codes de la bande dessinée comme procédés de dramatisation) et enfin en tant qu’objet publié dans le magazine sous différentes formes. Nous montrerons que lorsque le magazine emploie la bande dessinée à des fins vulgarisatrices, cette dernière se distingue des articles par une diversification des disciplines (par rapport aux sciences naturelles et technologiques) et des formats (par rapport à ceux des articles). Enfin, ses codes négocient avec ceux de la vulgarisation, pour s’intégrer fructueusement à l’économie du magazine.

La bande dessinée comme support de fictionnalisation

Intertextes médiatiques de bandes dessinées populaires

La bande dessinée est un des intertextes médiatiques fréquents au sein de SVJ, qui multiplie par exemple les références aux univers de Dune, League of Legends ou encore Batman. Au même titre que ces intertextes, les bandes dessinées sont des percées fictionnalisantes, par l’évocation d’univers familiers aux lecteurs. En effet, la bande dessinée est un médium privilégié de la culture de jeunesse à laquelle appartient SVJ6, on la retrouve régulièrement dans les rubriques culturelles (« Ça vaut le coup d’œil », « Vous allez kiffer »…) et les publicités du magazine. Mais la bande dessinée de fiction reste minoritaire dans ces rubriques par rapport aux films ou romans7. En effet, le magazine propose principalement, nous y reviendrons, des bandes dessinées de vulgarisation.

Plus proche des pratiques qui nous intéressent ici, les bandes dessinées sont employées comme intertextes dans des rubriques comme « 100 % sciences » ou « Dossier ». On pourrait citer « Astérix : les vrais gaulois » (n° 338) ou « Naruto : qui sont les vrais ninjas ? » (n° 391). Les œuvres choisies, généralement des licences transmédiatiques, sont étudiées en tant qu’objets fictionnels, sans que le médium de la bande dessinée soit vraiment pris en compte8. Prenons l’exemple de l’article « Gaston, la science du gag », dans lequel la série de Franquin est introduite ainsi : « Apparu en 1957 dans [le] journal Spirou, le champion des gaffes fête son soixantième anniversaire. L’occasion de passer au crible de la science ses improbables inventions qui nous font poiler depuis toutes ces années ! » (n° 332, p. 30). L’arrière-plan fait référence au dessin : tâches d’encre et de café, gomme, taille-crayon, pinceau (Fig. 2), tandis que les mots-clés sont dans une police manuscrite qui reprend les codes typographiques du médium. Des extraits de planches servent de support aux questions scientifiques : « Le gaffophone peut-il briser le verre ? » ; « Quel est le secret des surfaces glissantes ? », etc. Pour formuler ces questions, l’article ne s’intéresse pas à la bande dessinée en tant qu’objet formel, mais aux théories formulées dans sa diégèse : les inventions de Lagaffe, ses animaux… Le terme « poiler », dans l’introduction, présente la bande dessinée comme un objet de divertissement : c’est SVJ qui en fait une analyse scientifique.

Figure 2. Cécile Michaut, « Gaston, la science du gag », Science et Vie Junior n° 332, p. 32, page entière.

On retrouve alors les mêmes procédés de rapprochement de la fiction et de la science qu’avec des intertextes de médiums différents9. Comme les lecteurs de pulps qui prennent au sérieux les récits de fiction et posent des questions scientifiques sur ceux-ci dans le courrier des lecteurs10, le magazine se demande si ces fictions seraient crédibles dans la réalité. Pour mener un raisonnement correct, « Gaston, la science du gag » fait de nombreuses estimations : « au pif, disons 75 kg » ; « près de 325 km/h » ; « Imaginons… », « Admettons aussi… ». L’œuvre est corrigée (« Rien de tout cela n’est possible avec le Gaffophone »), et la réalité revalorisée, notamment par des anecdotes. Mais on ne peut comparer la fiction aux règles de la réalité que si on lui donne un certain crédit, c’est-à-dire si l’on y « croit » le temps de l’article. Ainsi, SVJ autorise la fiction à dépasser la réalité (« Inventer en 1982 un engin télécommandé […] de la taille d’une mouche, cela relève de l’exploit », peut-on lire à propos d’une invention de Gaston), ou des licences poétiques : « En revanche, sur la Lune – avec une gravité six fois plus faible que celle de la Terre –, notre héros finirait par prendre la direction de l’espace. Et dans la Lune, il y est souvent, Gaston » (p. 32).

Comme nous venons de le montrer, les bandes dessinées peuvent s’hybrider avec l’énoncé scientifique, produisant des percées fictionnalisantes, mais les caractéristiques du médium ne sont alors pas exploitées. SVJ sait cependant recourir aussi directement aux codes de la bande dessinée.

La bande dessinée comme architexte

Faire référence à la bande dessinée comme architexte, c’est renvoyer non plus à une ou plusieurs bandes dessinées précises, mais aux codes formels et génériques du médium. Dans la comparaison d’un lanceur automatique d’avions en papier avec la machine inventée par Gaston, on peut lire : « Avantage de la machine allemande : elle […] ne fait pas “Rrrrôôôô tritch clinc gaw !” à chaque lancer… ». Le magazine joue ici directement avec des onomatopées créatives caractéristiques de la bande dessinée. De même, on peut lire en bandeau sur les photographies qui illustrent l’article « Beau à faire peur » (n° 334), des « Boom ! », « Bang ! », etc. Ces éléments véhiculent une dramatisation, c’est-à-dire une mise en avant spectaculaire du sujet, déjà observée en vulgarisation scientifique jeunesse11. Par ailleurs, SVJ peut aussi utiliser des phylactères, soit pour introduire des citations, soit en les attribuant à des personnages de photographies.

Le dessin d’humour en une case utilise également des procédés de bande dessinée. Les illustrations de MO/CDM, Pluttark ou encore Christophe Leborgne ont un style comparable, lié à des exigences éditoriales : couleurs vives, simplification des formes et bords de case arrondis. On les retrouve dans « Quoi de neuf ? » et « En bref », mais surtout dans la rubrique « Et si… ? », qui y fait toujours appel. La rubrique proposant une projection dans des cas hypothétiques (« Et si… tu pouvais parler à tes ancêtres ? », n° 417 ; « Et si… la lumière allait moins vite que le son ? », n° 392), elle est propice à une certaine fictionnalisation12. Enfin, nous retrouvons dans SVJ des strips en 4 cases, dans la rubrique « Net et sans bavures » qui fait de la prévention sur le numérique. Ils marquent aussi un pas de côté humoristique par rapport à la question posée (par exemple « Une image libre de droits, ça veut dire qu’elle est gratuite ? »), et la mention de l’auteur indique un point de vue décalé : « Vu par PINPIN », « Vu par FORTU ».

Enfin, dans les courtes bandes dessinées intégrées aux articles, les codes de la bande dessinée permettent explicitement une dramatisation de l’énoncé. On citera pour exemple « Intelligence artificielle : elle a conquis notre quotidien » (n° 337) et « Les animaux zombies » (n° 320). Ce dernier repose sur un architexte propre au récit d’épouvante, également présent dans les illustrations par iconicité, c’est-à-dire par référencialité graphique13. Au centre de la page, une bande dessinée raconte le cycle de possession par les parasites. Elle emploie des couleurs restreintes (vert grisâtre et noir), un style graphique semi-réaliste et un énoncé narratif, présent dans le cartouche. La bande dessinée permet alors une plongée imaginaire dans les situations décrites, et met de côté quelques éléments d’explication. Seul, le dessin ne peut faire office de preuve, et il est généralement complété d’une photographie, comme c’est le cas dans « Les animaux zombies » (Fig. 3).

Figure 3. Vincent Roché, « Cauchemar en Alaska », « Les animaux zombies », SVJ n° 320, p. 30-31, extrait de la double-page.

© Vincent Roché, 2016.

Ainsi, certains procédés de la bande dessinée (onomatopées, choix de couleurs…) construisent un architexte, support de dramatisation de l’énoncé. Que se passe-t-il alors lorsque la bande dessinée s’autonomise, c’est-à-dire quand elle est publiée en tant que format indépendant des articles ?

De la planche humoristique à la vulgarisation scientifique

Bien que pouvant s’appuyer sur un substrat scientifique, les bandes dessinées les plus récurrentes dans SVJ sont d’abord humoristiques. En effet, l’humour est encouragé en bande dessinée, comme le rappelle Pierre Nocérino14, et plus encore dans un magazine jeunesse tel que SVJ. Cet humour peut participer au cadre pragmatique du divertissement, c’est-à-dire qu’il n’encourage pas nécessairement une lecture sérieuse en quête de connaissances. Ainsi, « Cucaracha » met en scène des cafards observateurs des humains : certains épisodes introduisent des notions scientifiques, comme celui du n° 349 où l’on apprend que l’hygiène mandibulaire est très importante. Or, le savoir s’arrête ici : dans cet exemple, les cafards se lavent les dents avec des inventions humaines. La simplicité graphique (un croquis digital, imitation d’aquarelle sur fond blanc) et les sujets (Noël, fête des mères, etc.) invitent à une lecture dépragmatisée. Pour « Zéropédia », qui propose un dictionnaire parodique de notions spécialisées15, la parenté avec les sciences est plus évidente. Chaque épisode pose une question (« Qu’est-ce que la mue ? » ; « Qu’est-ce que l’hyperloop ? », etc.) à laquelle répondent six cases indépendantes, composées chacune d’un cartouche de définition et d’une saynète humoristique. Il n’y a pas de personnages récurrents dans la BD, ni au niveau de la planche : la cohérence repose sur l’énonciation présente dans le cartouche.

Dans « Cucaracha » comme dans « Zéropédia », le savoir scientifique semble servir de prétexte à un humour couramment pratiqué en bande dessinée. Or, dans une série comme « Les Belles histoires de Castor Mother », le ton décalé prend presque autant de place que l’explication scientifique. Citons par exemple l’accroche de « La grosse vrillette » (n° 346) : « Vous cherchez l’âme sœur depuis trop longtemps ? / […] C’est à s’en taper la tête contre les murs… / Eh bien, sachez que si vous étiez un xestobium rufovillosum, cette technique pourrait bien fonctionner ! ». L’amorce passe d’une situation quotidienne à l’anecdote scientifique. Si les animaux sont dessinés d’une manière photoréaliste, ce sont bien les phylactères rectangulaires attribués à la narratrice, Castor Mother, qui se chargent de l’explication scientifique. Les dialogues des animaux, dans des phylactères ovales16, font office de pas de côté humoristique. Par exemple, dans « Les éléphants sans défenses » (n° 348), l’éléphant qui se libère de ses défenses dit « Zou ! À la benne ! Ça fait trop années 80 ! », ce qui est une explication anthropomorphique et décalée du phénomène. L’humour est aussi très présent chez Camille Van Belle. Par exemple, dans l’épisode de « Trou de mémoire » sur Pacini (n° 347), l’esprit du découvreur se demande, lorsqu’il a appris qu’on a nommé la bactérie du choléra d’après lui : « Une maladie mortelle qui porte mon nom… Cool ou pas cool ? », et la bactérie commente : « Porter le nom d’un loser, cool ou pas cool ? ». La personnification de la bactérie, la dépréciation du scientifique et l’usage d’un registre familier participent à cet humour.

Comment savoir si ces exemples relèvent d’une vulgarisation reposant fructueusement sur l’humour ou de l’humour prenant pour prétexte un substrat scientifique ? On constate que, dans « Les Belles histoires de Castor Mother », l’anecdote scientifique peut se suffire à elle-même : les procédés humoristiques servent soit d’accroche, soit d’illustration à la narration17. Dans « Zéropédia » en revanche, l’humour repose sur des associations créatives du texte et de l’image, pensées dès le story-board18. Il ne faudrait cependant pas conclure que l’humour est accessoire dans cette pratique de la vulgarisation scientifique : il est structurant dans les énoncés destinés à la jeunesse et se retrouve dans Science et Vie Junior. La vulgarisation, rendant accessible un énoncé à des non-spécialistes, sert depuis longtemps un objectif de science récréative. La simplification et l’humour, encouragés en vulgarisation, sont nettement mis en avant dans la bande dessinée telle que la pratique le magazine.

Ainsi, les bandes dessinées sont un intertexte, un architexte, et un support d’humour, servant à la fictionnalisation de l’énoncé de SVJ. Ce cadre pragmatique du divertissement n’est pas contradictoire avec l’énoncé pédagogique, au contraire, il est au service de celui-ci.

La bande dessinée comme outil pédagogique

Documenter l’histoire des sciences

Lorsque SVJ chronique des nouveautés en bande dessinée ou lorsque le magazine publie des bandes dessinées de médiation scientifique (notamment dans la formule 2014-2018), on retrouve des bandes dessinées qui s’attaquent à des disciplines diverses, dépassant les sciences naturelles du magazine : histoire, philosophie, politique… Par exemple, La Bibliomule de Cordoue (chroniquée dans le n° 413) porte sur l’incendie historique de la bibliothèque de Cordoue ; Éloge de la faiblesse (chroniqué dans le n° 330) est un ouvrage de philosophie. On relèvera quelques recommandations de mangas au substrat scientifique, comme Les Brigades immunitaires (n° 337), qui traite de médecine.

Le magazine cherche alors à légitimer la dimension scientifique de ces ouvrages. Ainsi peut-on lire à propos d’Hagard, Enquêteur de l’histoire (n° 398) : « Rythmé et irréprochable du point de vue scientifique (un archéologue l’a inspiré et supervisé), cet album vous montre – sans vous barber – que l’archéologie est une science bien vivante ! ». La valeur scientifique de l’album (« irréprochable ») va de pair avec sa dimension divertissante : « sans vous barber ». Par ailleurs, les bandes dessinées peuvent être associées à un ouvrage spécialisé, comme dans cet exemple de la rubrique « Frigo » du n° 413 :

Marquée par Jurassic Park, Marion Montaigne a voulu comprendre comment on a reconstitué les mondes disparus, peuplés de dinosaures […]. Pour compléter cette bande dessinée aussi drôle que palpitante, on vous conseille la lecture de Paléontologie (Delachaux et Niestlé). Ce beau livre montre les gravures, dessins, peintures et photos des créatures préhistoriques évoquées par Marion Montaigne.

Si les adjectifs « drôle » et « palpitante » n’insistent pas sur les connaissances qu’apporterait la bande dessinée de Marion Montaigne, celle-ci et le beau livre sont considérés comme complémentaires.

Les bandes dessinées publiées dans le magazine permettent un même élargissement disciplinaire. Alors que les articles de SVJ posent des questions, formulent des hypothèses et y répondent, les bandes dessinées s’attaquent plus souvent au récit historique et à l’anecdote scientifique, peut-être en raison de la dimension d’abord narrative du genre19. Les bandes dessinées de la série « Grandes inventions » proposent donc un retour en arrière sur l’histoire des sciences, contrairement aux articles qui se projettent presque toujours dans un « présent-futur ». À la manière de l’histoire traditionnelle20, l’histoire des sciences est d’abord définie par des grands noms et des dates, attribués à des découvertes et des inventions. Ainsi, on suit une théorie scientifique en train de se faire, sans recul critique : Benjamin Franklin dans « Franklin et son paratonnerre » (n° 398) commet une erreur sur la polarité de l’électricité, qui est répétée tout au long de la bande dessinée. Le paradigme est sérieux et les bulles sont rectangulaires : récit historique, démonstration scientifique et mise en scène se confondent. C’est Franklin qui s’exprime la plupart du temps, tandis que les autres personnages interviennent pour poser des questions ou hypothèses : « Mais pourquoi ? » ; « Pour quelle raison ? », etc. Le format synthétique de la publication dans la presse empêchant un découpage rhétorique efficace21, la cohérence temporelle est donc maintenue par la narration : « Deux ans plus tard », « Ce n’est que dans les années 1770… », etc. Le cartouche de conclusion est factuel : il explique l’invention de Franklin et propose un schéma du sens du courant électrique. La vulgarisation de l’électricité est alors secondaire par rapport à la présentation de Franklin et sa découverte, qui relèvent plutôt de la vulgarisation historique.

Donner voix aux oublié(e)s

Face à la série « Grandes inventions », qui s’appuie sur des figures historiques reconnues et se construit de manière didactique, on peut relever dans SVJ quelques bandes dessinées qui correspondent aux caractéristiques de la bande dessinée du réel contemporaine, qui transmet des connaissances ou un témoignage sur le réel à partir d’un point de vue subjectif22. En effet, les bandes dessinées de Loïc Derrien emploient un style semi-réaliste, les personnages n’ont pas beaucoup d’expressivité, et le découpage suit un mode rhétorique tel que décrit par Jean-Philippe Beaulieu23. Chez Camille Van Belle au contraire, c’est la signature graphique de l’autrice qui est mise en avant. Les planches, dessinées au digital, sont trichromes, les arrière-plans sont représentés sous forme de croquis ou de silhouettes, les textes sont inscrits dans une police manuscrite et rattachés à l’image par des flèches, comme dans un journal personnel. Cela permet de modaliser l’énoncé et de l’adapter au jeune public ainsi qu’aux sujets étudiés.

Camille Van Belle est diplômée en biologie et journaliste scientifique à SVJ. Dans le dernier épisode de « Trou de mémoire », intitulé « Qui est Camille Van Belle ? » (n° 413), elle explique qu’elle dessine depuis l’enfance, pour le plaisir (elle « fait des p’tits dessins »). La bande dessinée vient donc dans un second temps pour elle, comme un autre moyen de transmettre la science, ce qui la rapproche d’un profil de scientifique devenu auteur de bande dessinée spécialisé en médiation, comme c’est le cas par exemple de Martin PM24. Lorsqu’elle signe un article, son style d’écriture ne semble pas se distinguer de celui des autres journalistes de SVJ, alors qu’en bande dessinée, elle peut se permettre de valoriser ses sujets. Cette liberté plus grande de la forme est compensée par un travail éditorial qui valide avant tout, montre-t-elle, l’exactitude scientifique.

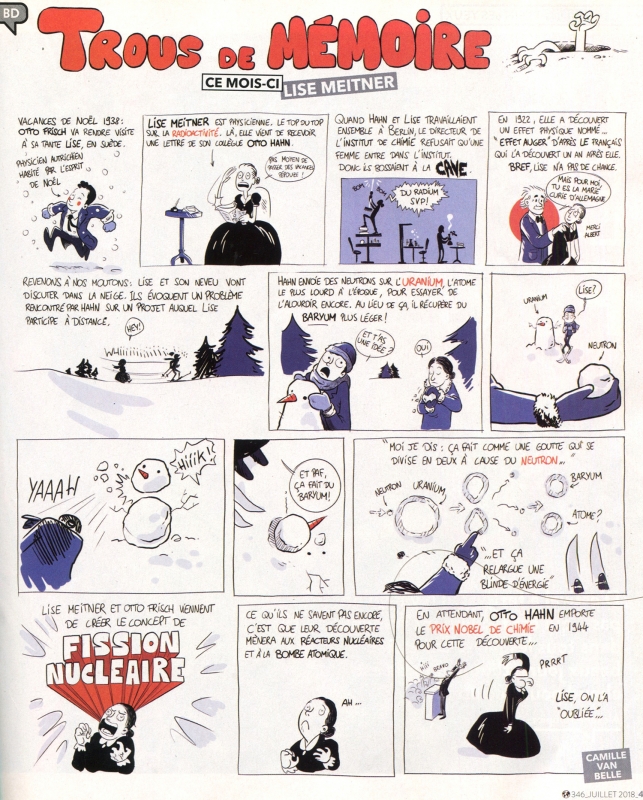

Dans la continuité de cette approche, on retrouve une dimension féministe dans « Trou de mémoire ». Cela passe notamment par la mise en avant de femmes scientifiques oubliées, de la même manière que la bande dessinée historique met en avant des personnages peu connus25. La bande dessinée traite des « oublié(e)s », des personnes qui ont permis des avancées majeures de la science mais n’ont pas été reconnu(e)s. Ces oublié(e)s sont pour la plupart des femmes, oubliées précisément à cause de leur genre. Par exemple, l’épisode sur « Lise Meitner » (n° 346, p. 47) illustre cette discrimination : « Quand Hahn et Lise travaillaient ensemble à Berlin, le directeur de l’institut de chimie refusait qu’une femme entre dans l’institut. Donc ils bossaient à la CAVE ». On présente aussi de la même façon les scientifiques qui ont reçu la reconnaissance à leur place : « En 1922, elle [Lise Meitner] a découvert un effet physique nommé… “Effet Auger”, d’après le Français qui l’a découvert un an après elle » (souligné dans le texte). La bande dessinée se termine par « Lise, on l’a “oubliée”… », ce qui rappelle le sous-titre, ajouté ultérieurement, « À la recherche des oublié(e)s de la science »26.

Ainsi, les bandes dessinées de vulgarisation de SVJ s’attaquent à l’histoire des sciences et participent à l’insertion de questions de société, plus affirmées dans les formules éditoriales conçues après 201927. Ajoutons que la bande dessinée a, dans sa forme, des avantages pédagogiques.

Avantages formels de la bande dessinée dans un magazine de vulgarisation

Si la bande dessinée participe à la fictionnalisation de l’énoncé de SVJ, celle-ci s’inscrit dans un projet pédagogique. Ainsi, pour sa familiarité et sa capacité de séduction28, la bande dessinée a très tôt été envisagée comme un support d’enseignement. La plasticité de l’image lui donne par ailleurs une « capacité à imiter toutes les nouvelles formes visuelles de la connaissance scientifique et technique » (Gerbier, 2020). On pense d’abord aux cartes, schémas et graphiques, faciles à intégrer en bande dessinée. Par exemple, l’épisode « Les éléphants sans défenses » des « Belles histoires de Castor Mother » (n° 348) utilise plusieurs cartes. De même, dans l’épisode « Pourquoi les scientifiques m’ont-ils fait miroiter la Lune ? » (n° 417) de la série « Fallait pas les chercher ! » (Camille Van Belle), on trouve un schéma sur l’ondulation de la lumière, avec des flèches qui fournissent l’explication scientifique. Cartes et schémas font partie du dessin, ils ne sont pas secondaires par rapport à l’explication. De même, comme l’a montré Pierre Nocérino, certains éléments peuvent être graphiquement mis en valeur29. Ainsi, dans « Les animaux zombies », le jaune situe le parasite (Fig. 3).

La bande dessinée introduit également sans difficulté le langage spécialisé des sciences. Dans l’épisode de « Trou de mémoire » consacré à Lise Meitner, les mots-clés « Radioactivité », « Uranium », « Neutron » sont inscrits en rouge, tandis que « Baryum », est en gras souligné. Les bandes dessinées n’incluent pas de lexique, contrairement aux articles qui ont généralement un encadré dédié (« Zoom »), mais le contexte du magazine leur permet d’être complétées. Par exemple, chaque épisode de la série « Des nouvelles du futur » propose un récit fictionnel, suivi d’une double-page intitulée « Après la fiction, l’explication », qui se demande si le scénario de la bande dessinée serait possible en réalité30. De manière étonnante, on remarque aussi parfois des notes de bas de page, comme dans l’épisode « 2051 Attaque quantique » de la même série (n° 32531). Ces bandes dessinées peuvent également inclure des démonstrations, comme dans « Fallait pas les chercher ! » (« Les expériences qui font rire, puis réfléchir »), au numéro 417 par exemple : « Quand il fuit la concurrence, le bousier le fait toujours en ligne droite. Or, sans repère, c’est impossible ! Comment fait-il ? ». Cela est inscrit dans une mise en scène : un scarabée bousier a été encerclé par d’autres qui voulaient lui prendre sa boule.

Si la bande dessinée a ici efficacement recours aux ressors traditionnels de la vulgarisation (langage spécialisé, mise en scène, démonstration…), elle ne se différencie pas des articles rédigés. En effet, l’un de ses avantages est la métaphore visuelle32. Les métaphores font depuis bien longtemps partie de la vulgarisation scientifique33, et elles peuvent être affectées de différents niveaux de lecture en bande dessinée34. Par exemple, dans l’épisode de « Trou de mémoire » sur Pacini, l’hygiène de l’époque, fondée sur la théorie des miasmes, est représentée par un videur de boîte de nuit, qui laisse passer quelqu’un de bien habillé mais malade, et bloque un autre dont les chaussettes empestent. Le trait d’humour devient une métaphore qui montre que l’on prêtait attention à l’odeur, sans remarquer l’agent bactériologique à l’origine du choléra. Dans l’épisode sur Lise Meitner, la métaphore réside dans une mise en scène fictionnelle. En vacances d’hiver, Lise lance une boule de neige sur le bonhomme de neige de son neveu, ce qui le sépare en deux : « Et paf, ça fait du baryum ! ». Puis elle dessine un schéma dans la neige : « Moi je dis : ça fait comme une goutte qui se divise en deux à cause du neutron… et ça relargue une blinde d’énergie » (Fig. 4). De même, dans l’épisode de « Fallait pas les chercher ! » traitant du scarabée bousier (n°417), celui-ci est représenté avec des lunettes 3D signifiant qu’il peut percevoir la lumière polarisée.

Figure 4. Camille Van Belle, « Qui est Lise Meitner ? », « Trou de mémoire », SVJ n° 346, p. 47.

Avec l’aimable autorisation de Camille Van Belle.

Une vulgarisation marquée par un cadre pragmatique littéraire

Il est donc intéressant d’étudier l’hybridation entre procédés de fictionnalisation et vulgarisation. La bande dessinée, dans Science et Vie Junior, participe à la fois au cadre pragmatique du divertissement et à celui de la lecture sérieuse et vulgarisatrice. On pourrait penser que ces deux éléments sont bien distincts. En effet, dans « Les Belles histoires de Castor Mother », on observe une partition claire dans le découpage, puisque la bande du haut et celle du bas servent à l’accroche humoristique, quand les deux bandes centrales (dans un régime graphique différent : on passe de photographies détourées à des dessins au digital) soutiennent l’anecdote scientifique. Mais ce que l’on met du côté de la science (l’anecdote scientifique) a également trait au divertissement. Ainsi, « Les Belles histoires de Castor Mother » correspond à une énonciation littéraire. À chaque épisode, la youtubeuse annonce une « histoire » et ouvre un livre à la fin de la bande d’introduction, qu’elle referme en disant « À bientôt pour une nouvelle histoire ! ». On retrouve cette dimension littéraire sur la chaîne de la youtubeuse, qui propose également des vidéos de dessin ou d’anecdotes sur des animaux imaginaires. Les données concrètes sur l’animal servent à une lecture pragmatisée autant qu’à une lecture du divertissement fictionnalisé.

Ainsi, la science devient un prétexte au jeu sur le décalage entre vulgarisation et littérature, auquel participe par exemple l’humour, et inversement ; dans une logique globale de connivence avec les lecteurs. Celle-ci existe dans les articles rédigés (adresses au lecteur) mais est plus encore mise en valeur dans la bande dessinée. Par exemple, Camille Van Belle fait preuve de subjectivité revendiquée en mettant en scène une certaine complicité avec les chercheurs. L’épisode « Lise Meitner » met en scène Otto Frisch, dessiné avec un visage joyeux, et désigné par une flèche qui indique « Physicien autrichien habité par l’esprit de Noël ». Si cette remarque précise la nationalité du physicien, elle permet surtout de le rendre attachant. Les chercheurs deviennent des personnages à jouer : quelques cases plus tard, le dessin représente Einstein qui prend Lise Meitner par les épaules en lui disant « Pour moi, tu es la Marie Curie d’Allemagne ». Du fait de la synthèse et d’une certaine starification des chercheurs, la représentation peut devenir caricaturale35. La science semble être une affaire d’illuminations ou d’évidences (« Et paf ! Ça fait du baryum », n° 346), produite par quelques personnes. Le magazine produit alors une certaine représentation de la science, dans laquelle les procédés pédagogiques ne peuvent être séparés de la fictionnalisation produite par la bande dessinée.

Conclusion. La bande dessinée dans Science et Vie Junior au prisme de la postmodernité

Depuis 2019, les bandes dessinées de SVJ s’inscrivent dans un mouvement d’élargissement disciplinaire et formel de la vulgarisation par le magazine. Il peut proposer dès lors tout aussi bien une bande dessinée d’histoire des sciences de facture très classique qu’une bande dessinée à l’énoncé plus modalisé, portant sur les enjeux les plus contemporains. Surtout, la bande dessinée dans le format du magazine est tout à fait propice à la vulgarisation : fictionnalisation et registre didactique s’y mêlent agréablement et efficacement pour former un énoncé hybride.

On ne peut cependant pas séparer le divertissement d’une lecture sérieuse de l’énoncé de SVJ. Dans un contexte postmoderne, il faut envisager les projections fictionnalisantes sur le réel. Si SVJ est passé à une cible plus jeune dans une époque où la lecture de magazines n’est pas la plus en vogue, réduisant sa pagination et la part de vulgarisation scientifique dans le numéro, ces nouvelles formules ont l’avantage de proposer de nouvelles hybridations de la science et de la fiction, par exemple avec « Des nouvelles du futur ». Elles proposent également une ouverture disciplinaire et des sujets plus aux prises avec les questions de la société contemporaine. Enfin, des formats comme « Les Belles histoires de Castor Mother » et « Fallait pas les chercher ! » mobilisent un paradigme d’anecdote scientifique, donnée de manière légère et gratuite, sans être intégrée dans un récit problématisé. L’essor de la vulgarisation fait de la connaissance une source de divertissement et d’évasion du quotidien, tout en réenchantant le monde qui nous entoure.