1. Introduction : du Prométhée futuriste à l’homme nouveau du fascisme

Lorsque Filippo Tommaso Marinetti publie le Manifeste de fondation du futurisme en 1909, il donne naissance à un mouvement d’avant-garde parmi les plus importants du XXème siècle, qui va explorer de manière systématique tous les domaines de la création artistique – littérature, peinture, sculpture, architecture, cinéma etc. –, allant jusqu’à remettre en cause l’opposition canonique entre arts majeurs, arts mineurs et arts appliqués et accorder la plus grande attention aux arts décoratifs et à la mode. Ainsi, dès 1912, le peintre Giacomo Balla se consacre à la décoration de la maison Löwenstein de Düsseldorf, pour laquelle il propose des tissus d’ameublement directement inspirés de dessins qu’il a précédemment réalisés autour du thème des compénétrations iridescentes, pour reprendre sa propre terminologie.

Le caractère global de ce projet prométhéen conduit Marinetti à sortir du domaine strictement artistique pour s’engager dans une transformation totale de l’existence : il ne s’agit de rien de moins, suivant la célèbre formule d’Arthur Rimbaud, que de « changer la vie », jusques et y compris à travers l’action politique. En 1918 paraît le Manifeste du parti futuriste italien, peu de temps avant que Marinetti ne croise la route de Benito Mussolini, aux côtés duquel il est candidat aux élections législatives de 1919. Comme Emilio Gentile l’a démontré (2009), l’échec aux élections a pour conséquence directe le retour des futuristes à la seule sphère artistique et leur éloignement de la politique. Le nouveau rapprochement qui intervient entre Marinetti et Mussolini à partir de 1925 s’acccompagne d’une nouvelle définition de l’action artistique qui prend clairement en compte la massification de la société italienne après le premier conflit mondial.

Sur la base de ces rappels historiques, on mesure les points communs que le futurisme pouvait partager avec le fascisme, autre projet global s’il en est. Si, d’un point de vue chronologique, le fascisme se constitue après le futurisme, il lui doit beaucoup, notamment parce qu’il visait lui aussi, entre autres transformations radicales de l’Italie, à l’avènement d’un homme nouveau, qui ressemblait sur bien des points à l’homme nouveau futuriste : un individu libéré de toutes les contraintes que faisait peser sur lui une morale bourgeoise fortement marquée par l’Église catholique et désormais en état de laisser libre cours à un élan vital guerrier mis au service du parti et d’une politique nationale agressive. Mirella Leone le définit en ces termes : « L’homme nouveau devait surtout être un soldat, animé d’un dévouement absolu envers la Patrie et le Duce, italien, soldat et fasciste s’équivalaient et formaient une synthèse qui, dans les intentions des idéologues fascistes, était parfaite1.

Dans le projet globalisant que le régime progressivement totalitaire va s’efforcer de mener à bien, l’espace domestique ne pouvait être ignoré. Et de fait, dans leur recherche constante de reconnaissance officielle, alors que le fascisme n’a pas encore défini les canons d’un style officiel2, les futuristes mesurent rapidement le rôle actif que les arts décoratifs conçus selon leurs préceptes pourraient jouer dans ce nouveau contexte : celui de créer, dans l’espace privé, une atmosphère en rupture avec les modes précédentes, contribuant ainsi à la naissance de l’homo fascistus, de la même manière que, à une autre échelle, l’architecte est chargée de remodeler l’espace public dans un sens fasciste. L’ampleur de la tâche apparaît clairement dans un discours que Mario Carli, futuriste de la première heure et consul général d’Italie au Brésil, prononce à Porto Alegre à l’occasion du dixième annniversaire de la Marche sur Rome. Il y fait clairement référence aux relations que l’art va entretenir avec l’amélioration de l’espèce, un terme qui n’est pas encore chargé des connotations biologiques qu’il va acquérir avec la promulgation des lois raciales de 1938 :

Il faut reconnaître que notre révolution n’est pas seulement politique : c’est un phénomène de renouvellement totalitaire de l’espèce, dans les formes du gouvernement politique comme dans celles de la construction artistique, dans le monde de l’esprit comme dans celui des phénomènes sociaux, dans les mœurs comme dans le caractère, dans les traits et dans la conscience3.

La référence au totalitarisme, présente dans la citation de Mario Carli, appelle quelques remarques d’ordre méthodologique, dans ce qui constitue un état de l’art.

2. Kinder, Küche, Kirche : un état de l’art

Si la célèbre expression censée décrire le rôle dévolu aux femmes dans l’Allemagne nazie ne s’applique qu’imparfaitement à l’Italie fasciste – tant furent compliqués les rapports que le régime a entretenus avec l’Église catholique –, la maison et les enfants furent sans conteste le domaine réservé à la femme italienne durant le ventennio. Certes, de multiples organisations étatiques assuraient une visibilité aux jeunes filles, qui défilaient du même pas que les jeunes gens lors des parades organisées par le régime, mais il est clair que cette émancipation toute relative n’avait pas vocation à perdurer au-delà du mariage. Cette relégation de la femme à l’espace domestique, volonté politique évidente de la part d’un régime qui, par ailleurs, n’a pas ménagé son soutien à la protection de la mère et de l’enfant, a fait l’objet d’études frontales, dont les plus importantes sont sans nul doute celles de Victoria De Grazia (1993). Quoique déjà anciens, ses travaux n’ont cessé de constituer un point de référence sur cette question, même pour des études plus récentes (Leone 2017, entre autres), dont certaines fortement orientées sur un plan politique et idéologique (Rubetti 2019). Nombreuses sont par ailleurs les recherches consacrées à des thèmes connexes, comme l’avènement de l’homme nouveau (Matard-Bonucci Marie-Anne et Milza Pierre 2004), la politique familiale du régime (Dau Novelli Cecilia 1994), les orientations antibourgeoises et hygiénistes du régime (Settembrini Domenico 2001), dont les colonies à la mer et à la montagne, souvent construites dans un style novateur, sont l’aspect le plus célèbre. Pourtant, comme le souligne Mirella Leone (2017), peu d’attention a été accordée aux femmes au foyer – les casalinghe –, qu’elle définit à juste titre comme les femmes « sans visage et sans voix »4. Le cinéma nous a offert une illustration de cette situation avec le film d’Ettore Scola Una giornata particolare (1977) : le réalisateur y aborde la question de la politisation de l’espace domestique à travers la rencontre de deux personnages clairement définis comme les laissés pour compte du fascisme – une mère de famille nombreuse et un homosexuel sur le point d’être emmené en résidence surveillée – dans un immeuble romain à la fois déserté de ses habitants partis acclamer Hitler en visite officielle en Italie (mai 1938) et envahi par la présence intrusive de la radio d’état, véritable fond sonore du film. Plus rares sont également les études consacrées à la dimension strictement fasciste des articles de décoration en circulation au cours des années 1930, un domaine qui n’a fait pour l’instant l’objet que d’études plus indirectes, souvent limitées à la céramique futuriste (Crispolti 1982 ; Fochessati et Franzone 2020).

C’est donc à la contribution apportée par les futuristes à la fascisation de l’espace domestique que cette étude se consacrera, prenant pour appui les trois revues dirigées par Mino Somenzi entre 1932 et 1939 : Futurismo (1932-1933), Sant’Elia (1933-1934), Artecrazia (1934-1939). Notre étude doit beaucoup à la spécificité de ces publications : il s’agit en effet de revues programmatiques, chargées d’œuvrer à la transformation de la société italienne à travers les activités d’une avant-garde artistique constituée en réseau opérant dans l’ensemble du territoire, sur le modèle de l’implatation capillaire du parti fasciste. Nous avons précédemment évoqué les premières relations entre le futurisme et le fascisme, compromises par l’échec aux élections de 1919, qui provoque un affaiblissement sensible du mouvement ; la situation change radicalement en 1925, année des lois fascistissimes, qui consacrent l’orientation dictatoriale du régime : Marinetti s’installe à Rome, d’où il s’engage dans une ambitieuse entreprise visant à reconstituer les groupes futuristes, désormais placés dans une organisation verticale sous sa seule autorité. Dans le prolongement de l’exposition de la Révolution fasciste de 1932, qui marque le début de profondes transformations de la société italienne, Mino Somenzi lance Futurismo, revue précisément chargée de centraliser l’action des différentes groupes futuristes et de définir les moyens esthétiques de leur action politique, à savoir la contribution à la fascisation des mentalités, dans l’espoir – répétons-le – de voir le futurisme devenir l’art officiel du régime.

La tonalité des articles et l’orientation générale de la publication doivent beaucoup à la personnalité de son directeur : ancien légionnaire de Fiume et indéfectible admirateur de Gabriele D’Annunzio, qui fut à l’origine de la prise de Fiume que les accords de paix avaient refusée à l’Italie, Mino Somenzi (1899-1948) a défendu une conception révolutionnaire du futurisme, assez éloignée de celle de Marinetti, dont l’entrée à l’Académie d’Italie en 1929 a entraîné une forme d’embourgeoisement du mouvement, qui abandonne son caractère turbulent au profit d’une plus grande respectabilité. Mutatis mutandis, cette évolution est celle que le fascisme a connue près la signature des Accords du Latran signés la même année : le courant révolutionnaire doit à présent composer avec des tendances bien plus conservatrices, sans que Mussolini ne favorise jamais définitivement l’un au détriment des autres.

3. Un style futuristo-fasciste insaisissable ?

Avec sa mise en page soignée et un usage massif de la couleur, la revue va mener une intense réflexion sur la place et le rôle des arts décoratifs dans le nouveau contexte politique, à travers des textes généraux sur les orientations de l’art futuristo-fasciste ou des reproductions de réalisations présentées comme futuristes. Il s’agit pour l’essentiel de meubles, de tissus d’ameublement, de tapisseries, de céramiques et d’objets décoratifs divers. Ainsi, entre autres descriptions de meubles futuristes, un article de 1933 consacré aux applications du linoléum dans la décoration évoque les meubles réalisés par Pietro Beccari, artisan futuriste de Pise : preuve de leur nouveauté dans le domaine de l’ébénisterie encore dominé par une tradition passéiste, ils sont formés des caisses en hêtre revêtue de linoléum, avec des arêtes soulignées par des cornières en acier chromé et des décorations en ivoire (notice 1269). Si ces meubles sont à bien des égards emblématiques de la décoration que la revue va défendre, se pose de manière évidente la question du style ainsi promu et de ses principales caractéristiques. Plusieurs précisions s’imposent.

Dans l’important ouvrage qu’il a consacré à la céramique futuriste, Enrico Crispolti (1982 : 9) rappelle les difficultés auxquelles s’expose quiconque voudrait définir le style futuriste, d’un point de vue synchronique ou diachronique, tant ses orientations ont pu varier. Cette situation tient à la spécificité même du mouvement futuriste : dès sa fondation, il se définit comme une constellation de sensibilités diverses, plus qu’un mouvement ou qu’une école artistique dans le sens traditionnel du terme5, avec pour conséquence des pratiques artistiques parfois très éloignées d’un artiste à l’autre. Dans la poursuite de son objectif stratégique – s’imposer sur une scène artistique où les concurrents sont nombreux –, le futurisme a soigneusement évité de s’enfermer dans des définitions contraignantes ou d’adresser aux artistes des injonctions trop précises, ce qui permettait d’opérer d’habiles revirements tactiques lorsque la situation l’exigeait et, surtout, d’agréger au futurisme des artistes ou des réalisations qui pouvaient lui être de quelque utilité dans sa quête de reconnaissance. Suivant cette logique, est considéré comme futuriste ou futurfasciste – puisque la revue n’hésite pas à forger ce néologisme – ce qui est présenté comme tel, sans qu’une cohérence ne transparaisse nécessairement de l’ensemble des jugements. L’étiquette peut suffire, d’autant qu’elle s’accompagne souvent de jugements péremptoires, voire d’anathèmes à l’encontre d’autres styles voués aux gémonies. Se crée ainsi, au fil des pages, une opposition pertinente entre ce qui est futuriste et ce qui, à l’opposé, relève d’un passéisme coupable généralement associé au mouvement Novecento.

4. Lyrisme et italianité

Un sens plus positif se dégage toutefois de la confluence de divers éléments qui, dans une sorte de réseau de significations, contribuent à resémantiser ce style futuriste. Ainsi, les thèmes renvoyant à la civilisation moderne, dont le fascisme, mouvement révolutionnaire par excellence, serait le régime politique idéal, sont annexés au futurisme. C’est notamment le cas du sport, représenté par deux assiettes de Romeo Bevilacqua (Fig. 1).

Figure 1 : Romeo Bevilacqua, assiettes à sujets sportifs.

D’après Crispolti 146.

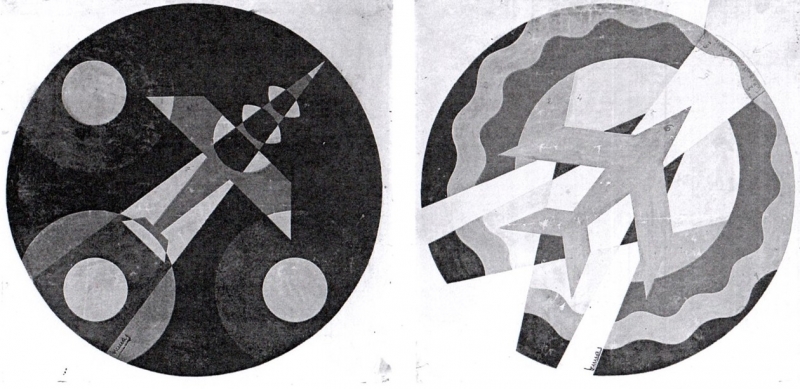

C’est surtout l’aviation qui emporte l’adhésion des artistes, pour devenir un thème propre au style futuriste : la céramique et la peinture s’emplissent de motifs renvoyant à l’aviation, marque d’une modernité mécanique à laquelle le fascisme, dans le sillage du futurisme, s’est lui aussi rallié6. Bruna Somenzi, en contact avec plusieurs céramistes, s’est essayée elle aussi à cet exercice de promotion de l’aviation par des projets d’assiettes que devait réaliser l’entreprise de Giuseppe Mazzotti à Albissola Marina (Figure 2).

Figure 2 : Brunas (Bruna Pestagalli Somenzi), projets d’assiettes.

D’après Crispolti 150.

Dans la rhétorique de la revue, le style futuriste va par ailleurs progressivement se définir par une série d’adjectifs fortement connotés et qui renvoient tous, parfois par des moyens détournés, à son italianité, valeur cardinale du régime. Un exemple de ce réseau adjectival apparaît dans l’évocation du grand architecte futuriste Sant’Elia7 à laquelle se livre Angiolo Mazzoni8. Soucieux de détacher la figure tutélaire d’Antonio Sant’Elia de l’architecture nordique, que la revue non sans quelques incohérences s’obstine à considérer comme une plate imitation de cet illustre modèle, Mazzoni déclare avec emphase : « Sant’Elia est lyrique, Italien, FUTURISTE […] le futurisme est Italie, le rationalisme est Sant’Elia nordicisé9 ». L’élément important de cette définition est sans nul doute l’adjectif lirico qui, d’un article à l’autre, finit par réunir à lui seul toutes les caractéristiques de ce style moderne : sur la base d’un déterminisme géographique élémentaire, le lyrisme serait caractéristique de la race italienne, et notamment de son goût pour les couleurs vives, dont la revue préconise un usage massif dans la décoration intérieure10. Par un phénomène de resémantisation, cet adjectif – déjà présent dans les premiers textes futuristes – va définir le style futur-fasciste. C’est dans un article intitulé « Dinamismo lirico della nuova architettura » que Gino Levi Montalcini décrit les nouvelles orientations de l’architecture italienne11, de même que Mino Somenzi la définit à son tour à travers une sorte d’énumération déstructurée, caractéristique de la prose futuriste. Il y reprend les mêmes termes et les mêmes oppositions pertinentes qui structurent désormais l’ensemble du débat sur l’architecture et la décoration : « Esprit et climat, original pratique coloré lyrique méditerranéen, opposé à l‘uniformité massive plate grise fausse modernité de pseudo architectes12 ».

5. Autarcie culturelle, autarcie matérielle

Si la marque du style futurfasciste est son irréductible italianité, celle-ci coïncide en tous points avec la politique autarcique du régime, qui se déploie sur divers niveaux dont les futuristes ont parfaitement compris les articulations.

Il s’agit, dans un premier temps, d’une forme d’autarcie culturelle, consistant à détacher le style futuriste de tous les mouvements étrangers, qu’on décrit comme de simples épigones, puisque le futurisme aurait depuis longtemps jeté les bases de toute la modernité dans ses innombrables manifestes, qui sont pour les besoins de la cause régulièrement republiés par la revue de Somenzi. Ce rejet des influences étrangères débouche rapidement sur une forme d’autarcie plus concrète : l’entreprise visant à faire du futurisme la matrice de tous les mouvements concurrents (et accessoirement du fascisme lui-même) s’accompagne en effet d’une forte idéologisation des matériaux employés dans l’architecture ou dans la décoration. Ainsi, face au béton et à l’acier promus par les mouvements « nordiques » (au premier rang desquels le Bauhaus), les futuristes opposent l’emploi de matériaux présentés comme italiens, comme le travertin et dans une moindre mesure le marbre et, pour la décoration intérieure, l’aluminium et le linoléum. Le nationalisme culturel et la recherche d’une domination artistique permettent ainsi de dissimuler habilement les réalités d’une situation économique difficile : l’Italie est pauvre en minerai de fer et celui-ci est réservé à l’industrie militaire qui, dès le début des années 1930, prépare la campagne d’Éthiopie13.

Si elle est associée à des considérations nationalistes puis clairement autarciques14, la réflexion sur les matériaux est loin d’être une nouveauté dans l’histoire du futurisme. Elle s’engage en effet dès les premiers temps du mouvement. Cas sans nul doute exceptionnel dans l’histoire des textes programmatiques, le Manifeste de fondation de 1909 prédit la mort du mouvement en train de naître puisque, le temps suivant une course inexorable, il sera un jour supplanté par d’autres mouvements lancés par des jeunes gens animés d’une énergie tout aussi conquérante. Suivant cette logique, et dans son exaltation d’un mouvement éternel, le manifeste de la sculpture futuriste écrit par Umberto Boccioni défend l’usage de matériaux pour le moins inattendus dans la tradition artistique occidentale, comme le carton, le crin, le cuir ou le tissu. Les matériaux se chargent ainsi d’une forte valeur idéologique puisque certains, par leur fragilité, incarnent la vitalité d’une création artistique qui préfère la disparition physique à toute forme de stase, alors que d’autres, comme le marbre et au bronze, incarnent une vision irrémédiablement passéiste de l’art, figé dans une éternité stérile.

La revue de Somenzi va renouer avec cette exaltation du mouvement à travers la promotion de matériaux nouveaux – et souvent de fabrication locale – tous soigneusement définis comme italiens. L’aluminium est loin d’être inconnu dans les années 1930, mais la revue va en faire un produit nouveau par la promotion active d’un de ses alliages, l’anticorodal, dont le nom devient à lui seul devient gage d’innovation. Comme il est régulièrement rappelé que l’aluminium est le métal dont sont faits les avions qui assurent la gloire de l’Italie fasciste15, la référence à l’aviation garantit la modernité autant que l’italianité de ces matériaux, dont la revue va préconiser l’emploi dans la décoration intérieure, que ce soit dans la quincaillerie d’ameublement ou pour former des cornières qui délimiteront des surfaces recouvertes de linoléum. Une série de connotations analogues s’appliquent du reste au linoléum, matériau plus neutre d’un point de vue idéologique, même s’il est souvent rappelé que sa fabrication doit beaucoup aux ressources italiennes en matière de chêne-liège. Le linoléum devient un matériau futuriste par son utilisation, puisqu’on suggère de l’appliquer sur la surface des meubles pour former de grands aplats de couleurs, un des marqueurs de la « lyricité » (liricità) promue par le mouvement. Angiolo Mazzoni en fait ainsi le matériau de la décoration moderne (notice 1798), de même qu’un article à forte composante hygiéniste propose que le linoléum remplace les tapis pour introduire des notes de couleur dans les intérieurs (notice 2332).

C’est sans nul doute la référence à l’hygiène et à sa facilité d’entretien qui fait du linoléum un produit moderne et fasciste16 : une fois encore, un réseau de sens va contribuer à connoter ce produit, directement relié à l’action du régime en matière d’« amélioration de la race » (miglioramento della razza), pour reprendre une formule fréquente dans la revue. C’est notamment l’action politique du régime en matière de santé publique ou d’éducation qui est soulignée à travers le linoléum, comme l’illustrent divers articles. Sur la même page que l’article de Mazzoni qui vient d’être évoqué figurent des photographies illustrant l’emploi du linoléum et de l’anticorodal dans un nouveau pavillon de l’hôpital central de Milan (notice 1794) ; de même, parmi les nombreux comptes rendus de la Vème Triennale de Milan, où il est rappelé que 16000 mètres carrés de linoléum ont été employés, deux articles décrivent trois salles de classe où ce matériau a été retenu pour ses qualités en matière d’hygiène autant que pour la polychromie qu’il autorise (notices 1195 et 1406).

6. Autarcie et décoration intérieure : artisanat et case d’arte

L’indiscutable italianité des arts décoratifs promus par le mouvement futuriste ne reposait pas seulement sur celle de matériaux soigneusement connotés dans une logique fasciste : elle consistait aussi en une habile exploitation d’une longue tradition artisanale.

D’une manière quelque peu étrange pour un mouvement qui prétendait faire table rase du passé afin de produire un art en totale adéquation avec la civilisation industrielle, les futuristes ont eu recours, pour la réalisation de meubles et d’autres articles décoratifs, à des techniques traditionnelles et à un secteur artisanal encore vivace en Italie. Sans doute consciente de cette incohérence, la revue précise toutefois que l’artisanat doit veiller à ne pas reproduire de façon mécanique un style moderne dénaturé, qui ne serait d’autre que le stile novecento si souvent décrié ; fruit d’une nouvelle collaboration entre l’artisan et l’artiste créateur, ce style nouveau doit être « de notre temps, mais italianissime, c’est-à-dire différent et supérieur en beauté à celle de tous les autres peuples17 ».

Le recours à un secteur artisanal d’une très haute compétence technique18 était favorisé par le fait que les artistes futuristes avaient depuis longtemps établi des contacts étroits avec ce secteur économique à travers l’institution des case d’arte, qui vont être réactivées dans le contexte de l’autarcie culturelle. Les case d’arte sont un des aspects les plus intéressants de la globalité du projet futuriste : il s’agit d’ateliers ou d’ouvroirs, souvent installés dans la maison d’artistes, qui confient la réalisation d’articles vestimentaires ou décoratifs à des artisans qu’ils ont réunis autour d’eux. Dérivant de la pratique ancienne de l’atelier d’art, ces case d’arte s’inscrivent dans la recherche d’une œuvre d’art totale à la base du futurisme, un gesamtkunstwerk d’ascendance wagnérienne qui réunit le projet à sa réalisation dans une sorte d’osmose entre l’art et la vie. Si cette institution doit beaucoup à des expériences antérieures menées à l’étranger – songeons aux activités de William Morris, de la Deutscher Werkbund ou de la Wiener Werkstätte –, elle prend un sens particulier dans le contexte de l’économie italienne : alors que le mouvement Arts and Crafts apparaît en réaction à l’industrialisation massive de l’Angleterre victorienne, l’industrie italienne n’est pas encore arrivée à ce stade de développement au début du XXème siècle, raison pour laquelle la production d’artefacts ne pouvait intervenir que dans le cadre d’un artisanat, en l’occurrence d’une très haute technicité. Les case d’arte et ateliers laboratoires visaient donc une production en série plutôt réduite, destinée à une clientèle aisée d’un point de vue économique, situation qui n’a guère évolué après la Première Guerre mondiale, alors qu’une dizaine de case d’arte sont opérantes sur l’ensemble du territoire italien19.

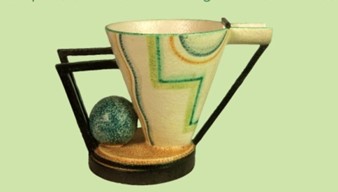

Ces contacts étroits avec le monde de l’artisanat concernent en tout premier lieu la céramique, domaine dans lequel l’influence futuriste est sans doute le plus clairement perceptible. Cette situation est en grande partie redevable de l’activité de Tullio d’Albisola (nom d’artiste de Tullio Mazzotti), qui fut poète, éditeur, organisateur d’innombrables activités artistiques, en plus d’avoir été un grand céramiste et d’avoir signé, avec Marinetti, le Manifeste de la céramique futuriste – manifeste de l’aérocéramique (1938). Brunas a dessiné pour son entreprise les projets que nous avons reproduits, et c’est à lui, ainsi qu’à l’autre grand céramiste Ivos Pacetti, qu’elle renvoie les lecteurs souhaitant œuvrer à la réalisation de céramiques futuristes (notice 1432). Il est vrai que c’est ce médium qui, sans doute, permettait le mieux de diffuser le message futuriste à l’intérieur des foyers italiens, à travers des formes et des couleurs clairement identifiables. Enrico Crispolti (1982 : 7) y voit la raison principale de l’intérêt que les futuristes lui ont manifesté :

Les futuristes pratiquent […] la céramique, avant tout en tant qu’instrument traditionnel de la construction d’objets du commerce, et donc capable de la plus grande pénétration du contexte quotidien. On peut dire qu’ils la pratiquent dans une double perspective. Celle de la création – construction – production d’objets d’usage capables d’une forte charge d’autoreprésentation imaginative et émotive, et donc capables d’être les véhicules du prosélytisme futuriste. Réalisant ainsi une ‘reconstruction’ futuriste dans le domaine de l’objet et du bibelot du décor quotidien. Et celle (deuxième perspective) de la possibilité d’expérimenter de nouvelles solutions dans la forme de l’objet ou dans sa décoration, dans un renouvellement de la productivité artisanale s’opérant de l’intérieur, récupérant et renouvelant un patrimoine de connaissances technologiques20.

Figure 3 : Ivos Pacetti, vase décoratif.

D’après Fochessati / Franzone 13.

Si la céramique devenait l’instrument d’une forme de prosélytisme, cette promotion ne portait pas seulement sur le mouvement futuriste en tant que tel : bien des céramiques faisaient clairement allégeance au régime, comme d’innombrables assiettes représentant des sujets fascistes ou le célèbre profil continu réalisé par Giuseppe Bertelli, du groupe futuriste toscan. Cet objet, qui a connu un succès considérable pendant le ventennio et a été décliné en de multiples versions et matériaux, reprenait le principe des objets séditieux en vogue pendant la Révolution française et l’Empire, pour projeter l’ombre du profil de Mussolini lorsqu’il était éclairé. Sur le marché encombré de la céramique à décoration fasciste, les futuristes avaient choisi la voie de l’abstraction.

Figure 4 : Giuseppe Bertelli, Profilo continuo.

Archives Christie’s : https://www.christies.com/en/lot/lot-4629017 (consulté le 18/04/2025).

7. Conclusion : fasciser les Italiens, de l’espace domestique au territoire de l’intime

Nous avons essayé de démontrer que la réflexion sur le rôle joué par les arts décoratifs dans la fascisation de l’espace domestique ne peut s’envisager sans faire référence à de multiples notions apparemment annexes, mais qui entretiennent avec la question des rapports étroits. Se tissent entre toutes ces notions des réseaux complexes, à relier au projet totalitaire engagé par le régime et dont les futuristes, sans doute mieux que quiconque, avaient compris la dynamique interne. De par leur conception systémique – voire systématique – d’une pratique artistique désormais clairement politisée, les futuristes n’étaient donc pas infondés à prétendre incarner l’art du nouveau régime. Fasciser l’espace domestique par le biais d’une décoration investie de valeurs nationales, voire nationalistes, n’était en ce sens qu’un des moyens engagés dans la conquête d’une suprématie futuriste dans le paysage artistique de l’Italie fasciste.

Immanquablement, ces recherches nous amènent aussi à poser la question du rôle que les femmes, à travers la décoration de leurs intérieurs, devaient (ou pouvaient) jouer dans la naissance de l’homme nouveau. La revue déplore régulièrement chez les femmes une réticence à la nouveauté – la femme est antinovatrice, comme l’écrit Alberto Businelli dans un article de 1932 (notice 526) – et une trop forte tendance à se laisser séduire par des modes venues de l’étranger. Dans le même temps, cependant, la revue invite les gardiennes du foyer à décorer leur intérieur dans un style résolument futuriste, puisqu’il ne saurait être question que l’homme nouveau grandisse dans un décor pseudo-baroque ou néo-classique. Ainsi, à travers une décoration futuristo-fasciste de l’espace domestique, on assigne de manière paradoxale aux femmes réduites avant tout à leur condition de mères de famille un rôle politique, sans doute le seul que le régime leur ait accordé, outre la maternité : celui de former au fascisme les jeunes Italiens, avant qu’ils ne soient confiés aux innombrables organisations étatiques chargées de parachever ce conditionnement21. Comme le rappelle Bruno Sanzin dans le compte rendu d’une exposition de décoration moderne qu’il a visitée à Trieste, « la femme qui se convainc de renouveler le décor familial devient une excellente propagandiste de la sensibilté moderne22 ». C’est vraisemblablement dans cette logique que Bruna Somenzi et Benedetta Marinetti s’était consacrées à divers projets décoratifs. L’engagement des femmes dans les arts décoratifs reste toutefois bien exceptionnel : même Elica et Luce, filles de Giacomo Balla, pourtant très actives dans la casa d’arte de leur père, ne signaient pas leurs œuvres. Dans un ouvrage consacré à la question, Anna Maria Ruta (2002 : 31) fait observer que, en dépit de la faible reconnaissance qu’elles ont reçue, les femmes étaient bien au centre du projet poursuivi par les case d’arte : par leur travail manuel, elles établissaient le contact entre le projet et sa réalisation, « entre praxis intellectuelle et travail manuel, qui est un des objectifs les plus importants et authentiquement modernes des Case et de tout le mouvement futuriste23 ».

Que la naissance de l’homme nouveau ait été en grande partie confiée à l’école et à l’université expurgées de leurs éléments antifascistes ainsi qu’à toutes les organisations étatiques encadrant la jeunesse n’empêcha pas le régime de s’insinuer dans l’espace privé. Si nous en avons vu les conséquences dans l’espace domestique, à travers la politisation d’une activité apparemment aussi neutre que la décoration intérieure, c’est en définitive tout le territoire de l’intime qui fut visé par les interventions de l’état totalitaire. Diverses pratiques intrusives embrigadent ainsi la population dans ce qui est déjà une logique martiale. Dans un article de 1933, Pino Masnata se réjouit que la radio nationale diffuse chaque matin un programme de gymnastique, car il perçoit une « formidable mécanisation de l’existence » dans le fait que des millions d’Italiens accomplissent les mêmes gestes à la même heure, quel que soit l’endroit où ils se trouvent (notice 817). Lors de la campagne antibourgeoise de 1938, c’est une nouvelle forme d’alimentation qui est promue, avec le célèbre anathème lancé contre la pasta asciutta24. Rappelons enfin la politique nataliste et la taxe sur le célibat annoncées dans le Discours de l’Ascension de 1927, une taxe dont le montant a régulièrement augmenté jusqu’en 1936. La politisation de l’espace domestique s’est ainsi étendue jusqu’au domaine de la sexualité, elle aussi encadrée dans un sens fasciste : dans le même discours de l’Ascension, Mussolini menaçait de créer une taxe frappant les couples stériles, puisque l’homme fasciste ne pouvait être défini comme tel s’il n’était pas père de famille. Si le régime, sur ce point précis, était en accord avec les préceptes de l’Église catholique, avec laquelle les rapports s’étaient pacifiés depuis la signature des Accords du Latran, il ne dissuadait pas le mâle fasciste de fréquenter assidument les lieux de prostitution pour y donner libre cours à une vitalité guerrière. L’homosexualité, nous l’avons dit, était quant à elle sanctionnée comme un crime politique.