Deux bandes dessinées à la carte

Dans un entretien paru en janvier 2024 dans le Journal du Centre national de la recherche scientifique, l’anthropologue Boris Pétric avance quelques raisons de l’intérêt des scientifiques pour la bande dessinée :

Ce qui est magique dans la BD, c’est son succès populaire qui permet d’entrer en dialogue avec la société. Avec près de 85 millions d’exemplaires, tant de BD que de mangas, achetés en 2022 pour un chiffre d’affaires de 921 millions d’euros, le secteur représente un quart des ventes de livres en France, presque à égalité avec la littérature générale, et 10 % du chiffre d’affaires du marché de l’édition. […] [E]lle offre ainsi un débouché aux chercheurs et chercheuses, de plus en plus nombreux, qui désirent partager leur savoir via de nouveaux canaux de médiation scientifique1.

Au vu des chiffres avancés, et donc du lectorat potentiel, on comprend en effet que la recherche scientifique « rêve de bulles », pour reprendre le titre de l’entretien de Maxime Lerolle. De fait, les initiatives se multiplient, telle celle du lancement, en 2025, de la revue de vulgarisation scientifique Rue des Sciences, dont l’objectif est défini comme suit : « Notre ambition en effet vise à rendre compte fidèlement, grâce à notre savoir-faire dans le domaine de la bande dessinée documentaire, de l’avancement de la recherche lyonnaise, avec sérieux et bonne humeur2 ». En dessous de cette déclaration, sont représentés, assis à une table, un chercheur réalisant une expérience en chimie et un dessinateur en train de retranscrire, dans un carnet de croquis, cette expérience et les propos du chercheur. Au-dessus de chacun d’eux un phylactère présente leurs pensées (le tableau périodique des éléments pour le chercheur ; des cases, pour le dessinateur, dans lesquelles est esquissé le scientifique en action, l’une d’entre elles étant masquée par l’onomatopée « Boum ! »). Ces phylactères et les langages qu’elles contiennent rendent compte de la vulgarisation scientifique comme lieu d’échanges et actes de traduction. Ces termes (échanges, traductions) mettent en évidence le fait que la vulgarisation scientifique par la bande dessinée (ou par le théâtre, le film documentaire, l’exposition photographique3) pose la question du récit et de la narration. Les discours propres aux disciplines scientifiques rencontrent ainsi les enjeux de mise en scène, en espace, en images et en mots de chaque discipline artistique et créative. C’est à cette fabrique de la vulgarisation scientifique que cet article sera consacré par l’étude de deux bandes dessinées ayant pour sujet commun la géographie. Notre attention portera spécifiquement sur la vulgarisation scientifique de la carte géographique dans ces ouvrages, parus en 2024.

Le premier est le fruit d’une collaboration entre le professeur de géographie et d’aménagement Jean-Robert Pitte, le bédéiste Philippe Bercovici et le scénariste de bande dessinée Benoist Simmat. L’Incroyable Histoire de la géographie, 10 000 ans d’exploration du monde4 fait partie de la collection « Les Incroyables Histoires » présentée par la maison d’édition Les Arènes comme « la collection idéale pour se cultiver en BD ! Des albums accessibles et drôles sur les grands savoirs de l’humanité tels que la littérature, la médecine, la cuisine, la géographie et bien d’autres5 ». Il s’agit d’une deuxième édition augmentée qui approfondit les progrès de la géographie pendant les temps anciens et élargit spatialement et temporellement « l’Incroyable Histoire » racontée. Dès la quatrième de couverture, les cartes sont mentionnées :

Depuis les premières cartes de l’âge du bronze, la géographie n’a cessé de se développer, pour devenir une science et un outil indispensable pour les princes conquérants ou les aventuriers explorateurs. Raconter son histoire, c’est raconter l’histoire du monde avec une boussole dans les mains.

La première de couverture présente un paysage composite (milieux et époques mélangés) dans lequel plusieurs explorateurs sont réunis à bord d’une Jeep. L’un deux tient une carte pour repérer où il se trouve. Elle appartient à la cent-cinquantaine de cartes figurant dans le livre.

C’est d’ailleurs la même fonction de la carte qui est mise en avant sur la première de couverture du second ouvrage, Geographia6, puisqu’on y voit Ptolémée en consulter une aussi, alors qu’Ota, sa compagne de voyage, et lui sont perchés sur des colonnes antiques émergeant de la mer. La présence cartographique se manifeste également dans le sous-titre du livre : L’Odyssée cartographique de Ptolémée. L’importance narrative de la cinquantaine de cartes dans le récit, auxquelles s’ajoutent les vingt-quatre présentes dans la partie documentaire finale, « Geographia, cartes sur table », justifie pleinement ce sous-titre. Cette dernière a été rédigée par l’historienne médiéviste Emmanuelle Vagnon, habituée des projets de médiation du savoir (on peut ainsi citer son rôle de commissaire de l’exposition L’Âge d’or des cartes marines, à la Bibliothèque nationale de France, en 2012). Quant au géographe Jean Leveugle, il signe, avec ce livre, sa première bande dessinée. Il s’agit, comme l’indique le texte en quatrième de couverture, de « raconter les grands enjeux de la cartographie au fil des siècles en suivant les pérégrinations imaginaires de Ptolémée au paradis, à la rencontre des spécialistes du domaine […] ».

Nous nous intéresserons donc aux spécificités de ces récits en bande dessinée sur la carte : quelles connaissances sur la cartographie sont-elles transmises et de quelles façons ? Que cela nous apprend-il de la vulgarisation scientifique par un médium littéraire ? En quoi la bande dessinée peut-elle finalement nous aider à repenser la cartographie, particulièrement dans son lien à l’imaginaire spatial ?

1- Des cartes pour se repérer dans le livre

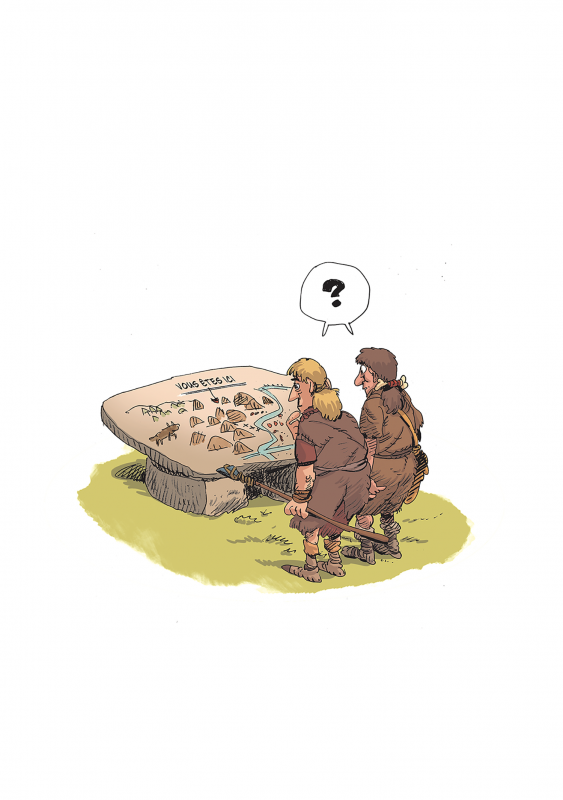

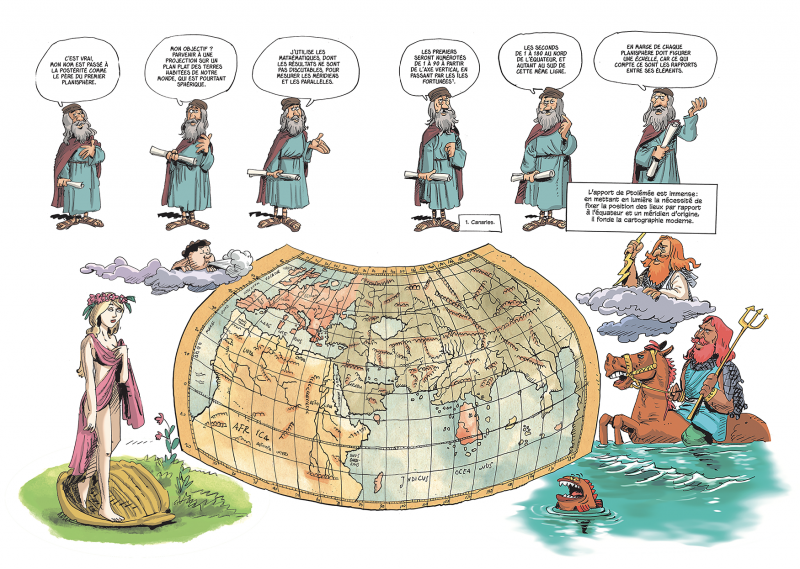

Figure 1. L’Incroyable Histoire de la Géographie, Benoit Simmat, Philippe Bercovici et Jean-Robert Pitte, p. 10.

@ Copyright Les Arènes, 2021.

Roger Brunet commence le premier chapitre de son livre Le Déchiffrement du monde par ces mots :

Les questions géographiques primordiales sont très simples : Où suis-je ? Qu’y a-t-il là ? Pourquoi ici ? Et pourquoi là est-ce comme ça ? Toute démarche géographique, par définition, implique un adverbe de lieu, un endroit sur le globe, une interrogation sur ce qu’est cet endroit, sur sa singularité, et donc sur son rapport aux autres7.

La carte, dans les deux ouvrages du corpus, permet d’apporter des réponses à ces « où », « là » et « ici ». Cette fonction de localisation, de repérage et d’orientation y est à la fois montrée et exploitée de plusieurs manières, et ce dès l’appareil péricartographique8, en l’occurrence sur les couvertures et dans les titres et sous-titres.

Nous avons déjà mentionné la présence d’une carte en première de couverture de Geographia, tant dans le sous-titre que dans l’illustration. En réalité, il serait plus juste de parler de deux cartes dessinées, car le ciel lui-même semble en être une (ce que l’on voit mieux en mettant le livre à plat). Sa présence s’affirme donc de façon significative dans cet endroit stratégique qu’est la couverture. Par ailleurs, la carte figure également sur la page de titre. Son emplacement est là encore signifiant. Posée sur le blanc de la page, elle supporte littéralement et symboliquement plusieurs instruments scientifiques et le portrait de Ptolémée. Elle est la toile de fond du savoir géographique (matérialisé également par les ouvrages qui l’entourent), ce que les 140 pages du récit à venir confirmeront.

Toutefois, c’est dans L’Incroyable Histoire de la géographie que l’exploitation de l’appareil péricartographique est la plus développée. Cela se manifeste dans l’introduction de plusieurs sections du livre au moyen de cartes : c’est le cas de la première partie, « Les mondes anciens » (p. 6)9 au moyen de la carte de Ptolémée reprise et expliquée (par Ptolémée lui-même) dans une double page du chapitre 2 (« La naissance d’une science », p. 46-47, fig. 5). C’est le cas aussi de certains chapitres dans lesquels la carte contribue à l’organisation et permet ainsi au lecteur de repérer le temps, l’espace et le sujet dont il sera question. Par exemple, le titre du chapitre 1 de la première partie, « Aux origines d’une conscience de l’espace », est complété, au verso, d’un dessin représentant deux personnages préhistoriques regardant une carte gravée sur une pierre, sur laquelle est écrit « Vous êtes ici » (p. 10, fig. 1).

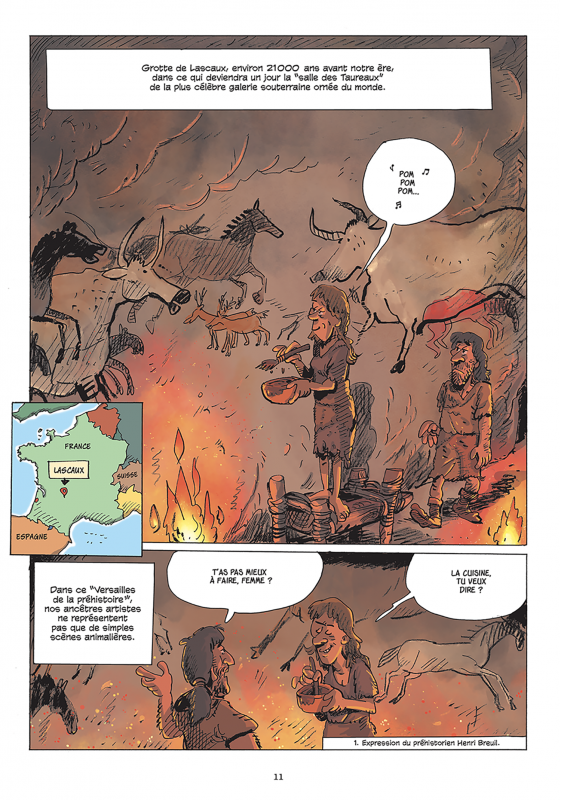

La carte se retrouvera également dans certaines dernières pages de chapitres faisant office de résumés, comme dans le chapitre 1 (p. 22). En effet, on y retrouve une succession de personnages, placés dans l’ordre chronologique d’apparition dans l’album et dans l’histoire de la cartographie. Cela commence ainsi par la peintre de la grotte de Lascaux (rencontrée dès la page 11) pour se terminer par le chef polynésien Tupaia regardant sa carte utilisée par James Cook en 1769 (p. 21). Cette synthèse sous forme de parcours cartographique tisse un lien entre la pratique de la conclusion intermédiaire dans les ouvrages scientifiques et l’aide au lectorat dans le cheminement de ce livre de vulgarisation. Par ailleurs, le contenu associe les « ici » et « là » spatiotemporels par la succession de divers lieux et époques, ce dont rendent compte les matériaux variés (pierre, argile, papyrus, papier) utilisés comme supports cartographiques.

2- Explorateurs et lecteurs au cœur du chronotope cartographique

L’Incroyable Histoire de la géographie et Geographia sont deux livres foisonnant d’informations. La carte est donc mise à contribution dans le récit pour aider le lectorat à s’y repérer.

Des cartes facilitent donc la localisation de sites comme celui de la grotte de Lascaux dans la première planche de L’Incroyable Histoire de la géographie (p. 11, fig. 2). Une vignette cartographique de la France actuelle est insérée sur les deux autres vignettes de la page. La localisation de « Lascaux » y est indiquée par un point rouge de type Google Maps. Cette insertion crée ainsi un parcours de lecture linéaire qui relie l’ensemble des cases, puisque la vignette cartographique déborde sur la gouttière10 séparant les deux cases principales. Ce micro-montage, c’est-à-dire le lien qui se crée entre les vignettes (les unes à côté des autres, mais aussi éloignées les unes des autres et dont le rapprochement fait sens), est d’autant plus important pour la compréhension du lectorat qu’il montre en vis-à-vis les deux personnages préhistoriques en train de consulter une carte. Comme le souligne Pierre Masson, « les vignettes se font des signes11 ». En l’occurrence, le « Vous êtes ici » anachronique du dessin introductif (fig. 1) fait signe aux différents éléments de la première planche (fig. 2) : la vignette cartographique, le récitatif des deux autres vignettes, leur contenu graphique (notamment par la présence d’animaux peints sur la grotte et gravés sur la carte du dessin introductif). Mais cette planche est aussi en lien avec celle tabulaire résumant le chapitre (p. 22), puisqu’on y retrouve la peintre de la grotte présente sur les deux cases de la planche introductive. Enfin, cette première vignette cartographique de localisation fait également signe aux autres du même type, par exemple celle situant Nankin, intégrée dans une case montrant les préparatifs de la première expédition de Zheng He en 1405 (p. 64).

Figure 2. L’Incroyable Histoire de la Géographie, Benoit Simmat, Philippe Bercovici et Jean-Robert Pitte, p. 11.

@ Copyright Les Arènes, 2021.

L’aide au repérage spatiotemporel se réalise aussi au moyen des vingt-et-une cartes-trajets. Celles-ci peuvent être des vignettes autonomes, comme celle illustrée des voyages de Zheng He (p. 66) ou encore celle de l’expédition de Louis-Antoine de Bougainville dans la future Polynésie (p. 84). Mais elles sont plus souvent associées, dans une même case, à des marqueurs textuels et graphiques du voyage, principalement les moyens de transport, des éléments de géographie physique et les explorateurs eux-mêmes.

La présence de ces derniers se réalise par des modalités iconographiques différentes. Elle peut être à la périphérie, l’explorateur se faisant narrateur. C’est le cas de Pierre Savorgnan de Brazza, dessiné de chaque côté de la carte de la forêt équatoriale congolaise (p. 153). À gauche, il explique de manière assurée ses objectifs ; à droite, essuyant la transpiration de son front, il revient sur la réalité de l’expédition. La présence des explorateurs peut aussi se trouver directement sur la carte, comme celle de Marco Polo à dos de chameau, placé à proximité de la ligne de pointillés figurant son trajet (p. 61). Les deux modalités peuvent par ailleurs se combiner. C’est le cas pour la carte de la « croisière noire » (p. 211) : à droite, Louis Audouin-Dubreuil, « chef de l’expédition », retrace le trajet effectué (« 20 000 kilomètres parcourus par huit autochenilles entre Colom-Béchar, au nord de l’Afrique, et Diego-Suarez, tout au sud. [il est dès lors plus facile de repérer ces toponymes sur la carte dense] Ah ! Une sacrée publicité pour les automobiles Citroën ! ») ; à gauche, Georges-Marie Haardt, « son adjoint », souligne la portée scientifique de l’expédition :

Ces moyens de locomotion exceptionnels nous ont permis une moisson scientifique inédite : échantillons de 300 mammifères, 800 oiseaux, 1500 insectes, des centaines de notes et de planches botaniques… Par ailleurs, 6000 photographies et 27 kilomètres de films vont permettre à tous les citoyens de découvrir les beautés de l’empire colonial français.

Les deux hommes sont représentés sur la carte, en Égypte, dans une « autochenille » Citroën débordant de matériel. On voit ici la collaboration de différentes instances discursives dans l’ensemble de la vignette et sur la carte animée. Les textes et les images dans leur pluralité sémantique donnent vie au contenu scientifique.

La présence des explorateurs fait d’eux les héros de l’histoire de la géographie en les plaçant au sein même du chronotope cartographique, comme c’est le cas sur un planisphère qui se déploie sur une double page à bords perdus (p. 160-161). Il se situe au chapitre 6 de la seconde partie (« La fin de l’exploration du monde (1822-1885) »). Quatre explorateurs sont intégrés sur la carte au moyen d’une vignette comprenant un récitatif et une bulle d’expression. Chaque vignette, reliée par une flèche au lieu de l’exploration, en donne un condensé géographique et scientifique incarné par la figure de l’explorateur-géographe-cartographe. Sa valorisation cartographique dans les treize cartes fonctionnant de cette manière dans le livre s’explique sûrement en partie par le rôle de la Société de Géographie, tant dans le projet éditorial (Jean-Robert Pitte en est le président depuis 2009) que dans la bande dessinée dont une planche cite l’article 1er de son règlement :

La Société est instituée pour concourir aux progrès de la Géographie : elle fait entreprendre des voyages dans les contrées inconnues ; elle propose et décerne des prix ; établit une correspondance avec les Sociétés Savantes, les Voyageurs et les Géographes ; publie des relations inédites ainsi que des ouvrages, et fait graver des cartes (p. 105).

Cette mission de mise en valeur de celles et ceux qui font la géographie, notamment les voyageurs et voyageuses, est d’ailleurs toujours d’actualité, comme en témoigne le site de la Société de Géographie12. Par la vulgarisation scientifique opérée par la bande dessinée, elle permet de mettre des noms et des corps sur les connaissances à transmettre, tout en construisant plusieurs récits conjoints : celui de la construction d’une discipline, celui des explorations, celui de la cartographie.

3- La carte diégétique pour raconter l’histoire de la carte

Dans Geographia, la place de la carte dans la diégèse se révèle essentielle. Elle se manifeste par des moyens similaires à ceux de L’Incroyable Histoire de la géographie, mais avec des approches différentes qui mettent en évidence l’inversion des genres respectifs auxquels appartiennent les deux livres : bande dessinée documentaire narrative pour L’Incroyable Histoire de la géographie ; bande dessinée narrative documentaire pour Geographia. Ce faisant, cela met en évidence les modalités de vulgarisation scientifique mises en œuvre dans chacun d’eux. Parmi celles-ci, on trouve dans Geographia, comme dans L’Incroyable Histoire de la géographie, des cartes localisant des lieux précis. Toutefois, le type de cartes dominant dans cet album est composé de reproductions cartographiques mises en situation, le plus souvent en interaction avec Ptolémée ou la personne à l’origine de la carte. Les deux ouvrages offrent un parcours dans l’histoire de la cartographie (trente-neuf cartes historiques dans chaque album). Pour ce faire, L’Incroyable Histoire de la géographie propose cette même mise en relation carte-personnage historique comme outil narratif. Cependant Geographia en fait un élément central du récit.

Cela s’explique par le rapport étroit qui s’établit entre la fiction et les faits historiques au sein de cette œuvre. En effet, contrairement au livre de Pitte, Simmat et Bercovici où est retracée l’histoire de la géographie chapitre après chapitre, celui de Lejeune et Vagnon raconte une histoire qui justifie les connaissances géographiques et cartographiques transmises : celle d’un Ptolémée qui, par désir d’intégrer le Panthéon scientifique de l’Anti-Terre (« reflet de la connaissance historique que l’Humanité a d’elle-même », p. 6, v. 3), doit prouver son importance scientifique en constituant un « dossier de preuves » (p. 10, v. 1) : « En gros, ce qui vous a précédé, ce que vous avez fait, et ce qu’il en est resté dans l’histoire de l’humanité » (p. 10, v. 2). Il est donc obligé de passer de « Citépoque » en « Citépoque », les « villes sur l’Anti-Terre [construites] pour y mettre les gens d’une même aire géographique, culturelle et temporelle » (p. 6, v. 4).

Ce récit de voyage, de l’Antiquité à nos jours, est composé de douze étapes depuis « l’Île flottante », le « centre administratif de l’Anti-Terre » (5, v. 3), chacune d’elles ayant au moins une carte majeure comme objet de discussion. Le voyage commence ainsi dans la « Citépoque de Babylone » avec la « carte babylonienne du monde » (p. 14, v. 2) et se termine par la « Citépoque de Vandenberg », notre monde actuel, et ses cartes numériques (p. 128-129). Chemin faisant, Ptolémée et Ota rencontrent de grandes figures de la cartographie telles qu’Al-Idrîsi à la « Citépoque de Palerme » (p. 68-72) ou Abraham Ortelius à la « Citépoque Humaniste » (p. 110-114). Si la « Citépoque de Lisbonne » n’est pas visitée alors même que la Renaissance et ses grandes expéditions sont décrites comme une époque « incontournable sur le plan cartographique » (p. 97, v. 3), c’est parce que les deux voyageurs sont pourchassés par les sbires de Marin de Tyr qui cherche à empêcher Ptolémée de le détrôner du Panthéon scientifique. Ota ruse donc en changeant de direction pour semer leurs adversaires. Le lecteur découvre quand même la mappemonde de Fra Mauro lors de la croisière qui mène le duo à Anvers (p. 102, v. 2, fig. 3). Le récit de voyage, associé au récit d’aventures dans lequel de multiples dangers (humains, mécaniques et mythologiques) guettent les protagonistes, crée un rythme haletant qui oblige à condenser l’histoire de la cartographie. Yongle, à la « Citépoque de Cambaluc », s’en plaint d’ailleurs à Ota :

Vous me donnez sept planches pour vous faire une synthèse de l’histoire de la cartographie chinoise et… / … vous parler de l’influence de la géographie de celui-là [Ptolémée] sur l’Empire du Milieu ? (89, v. 2-3)

C’est bon, j’ai un plan. / Mais il va falloir aller vite, faire des ellipses, de l’histoire au hachoir ! (p. 89, v. 8-9)

Cette condensation, due à une volonté d’équilibre de planches entre les « Citépoques » et à des choix génériques et narratifs, montre bien les dynamiques à l’œuvre dans l’histoire de la cartographie, à la fois dans des aires et époques respectives, mais aussi dans la dimension diachronique de constitution d’un champ de connaissances.

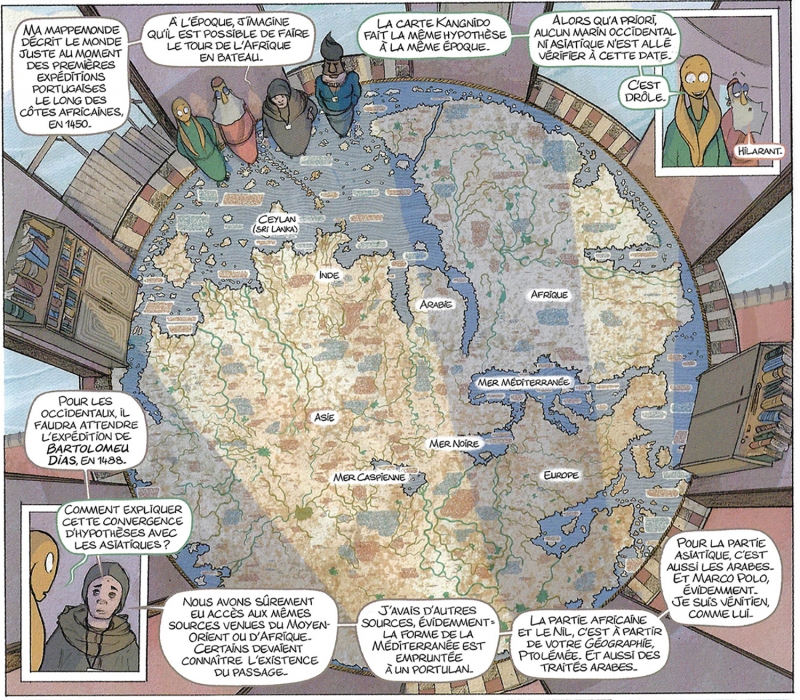

Figure 3. Jean Leveugle et Emmanuelle Vagnon, Geographia. L’odyssée cartographique de Ptolémée, p. 102, v. 2.

© BnF Éditions/Futuropolis, 2024.

4- La carte par le corps

Comme dans L’Incroyable Histoire de la géographie, le corps du géographe-cartographe dans Geographia est utilisé pour transmettre cette histoire de la cartographie. Mais là où le premier ouvrage se concentrait essentiellement sur celui des explorateurs afin de raconter leurs explorations au moyen d’une sorte de fusion corps-carte, Geographia ne consacre que trois cartes aux explorations, en l’occurrence de la Renaissance : celle de Fra Mauro (p. 102, v. 2, fig. 3), celle de Waldseemüller (p. 104, v. 3), un planisphère de 1507 qui réjouit Ptolémée parce qu’il reprend son système de projection, et celle du traité de Tordesillas (p. 105). Quant aux explorations dans le cadre de la colonisation, elles n’ont droit qu’à une seule vignette (p. 122, v. 7) sans carte. On remarque donc une réduction au strict minimum du nombre de cartes représentant des expéditions, sûrement parce que le voyage primordial de ce livre est celui de Ptolémée et d’Ota. L’exploration cartographiée de bout en bout est celle qui conduit les deux héros et les lecteurs à entrer dans la fabrique de la carte, celle-ci se manifestant par la représentation d’une relation physique, intime, entre la carte et le géographe ou le voyageur.

Plusieurs moyens sont utilisés pour parvenir à ce résultat. L’un d’eux consiste à montrer la réalisation concrète de cartes : comme Ptolémée et Ota, nous découvrons les gestes d’Al-Khwârizmî, en train de peindre une carte déconcertante par son esthétique (p. 52, v. 1-2), ce qui amène ce commentaire de Ptolémée : « Ah !, mais vous n’êtes pas peintre ? Non, je suis mathématicien. / Ah. Tout s’explique. » (p. 52, v. 3-4).

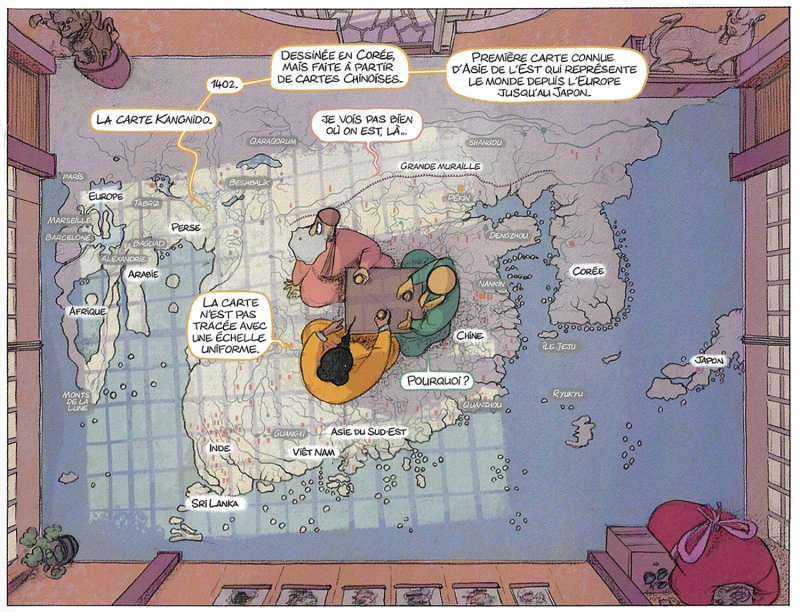

Un autre moyen, utilisé dans quinze vignettes, est de représenter les personnages à proximité de la carte. Ils peuvent être littéralement dessus : par exemple, lorsque Ptolémée, Ota et Yongle boivent le thé, assis sur la carte coréenne de Kangnido (p. 93, v. 1, fig. 4). Le même type de représentation est effectué pour la carte de Fra Mauro (fig. 3). Ota établit d’ailleurs un lien entre ce planisphère et la carte coréenne : l’hypothèse de pouvoir faire le tour de l’Afrique en bateau (p. 102, v. 2). La mise en espace (une carte sur le sol) et en narration (les personnages dessus) contribue à traduire une filiation par le partage de « mêmes sources venues du Moyen-Orient ou d’Afrique […] », comme l’explique Fra Mauro dans la même vignette.

Figure 4. Jean Leveugle et Emmanuelle Vagnon, Geographia. L’odyssée cartographique de Ptolémée, p. 93, v. 1.

© BnF Éditions/Futuropolis, 2024.

Les personnages peuvent aussi être devant la carte, ce qui les amène à s’approcher d’elle pour la consulter, comme dans la vignette consacrée à la mappa mundi de Hereford (p. 62, v. 4, fig. 6). Le positionnement des personnages s’explique par le fait qu’elle est disposée comme une rosace de « l’Abbaye Maginaire » (« Citépoque » du ixe au xiiie siècle européen). Ceux-ci circulent tout autour de la carte par un effet de séquentialité. Jean Leveugle recourt donc à des modes d’expression spécifiques à la bande dessinée (taille de la case, ordre de lecture des bulles en correspondance avec celui de la séquentialité) pour transmettre ce que dit cette carte en TO13 de la façon de penser le monde au xiiie siècle. Nous reviendrons sur ce point dans la partie suivante.

Un dernier moyen, présent dans vingt-et-une cases, consiste à placer le corps du personnage en hors-champ pour ne laisser voir que ses mains tenant une carte. À ce sujet, Jean Leveugle précise : « [Les cartes] ont été redessinées pour être intégrées à l’histoire et tenues entre les mains des personnages : il était essentiel pour moi que ces documents historiques ne soient pas extérieurs au récit14 ». C’est le cas pour la carte de Ptolémée dont la découverte et l’explication se déroulent en cinq temps, depuis la première où Ptolémée et Ota consultent une carte de la Géographie (p. 28, v. 3), le traité écrit par Ptolémée (vers 150) et dont il cherche à retrouver la trace et l’héritage, jusqu’à la cinquième zoomant sur une « carte régionale », issue de l’ouvrage, regardée par Ota : « Là, par exemple, la Grèce, les Cyclades, la Crète… Et leurs villes positionnées avec exactitude » (p. 29, v. 2).

La bande dessinée utilise le corps des personnages pour donner à voir et à comprendre les cartes, en jouant notamment sur les changements de perspective en écho avec les changements de point de vue, d’attente et d’utilisation de la carte à travers le temps. Comme le souligne Christian Jacob,

[l]es manières de regarder, de comprendre et d’utiliser une carte varient en effet selon les conditions de sa mise en scène : ce sont les contraintes propres à son support matériel comme à sa mise en espace, visibilité, distance ou proximité imposées, temps autorisé pour la consultation, gestuelle spécifique requise pour sa manipulation et sa vision (se baisser, contourner, s’approcher, longer, déplier, dérouler, replier, enrouler, etc.)15.

La représentation des gestes cartographiques (création, explication et questionnement) des cosmographes, géographes, cartographes de Geographia fait une mise en abyme de la recherche. L’objectif du livre est, certes, la vulgarisation de la carte, mais il vulgarise aussi la recherche scientifique, ne serait-ce que par l’enquête que mènent Ptolémée et Ota.

5. La carte, mémoire de sa propre histoire

Dans une vignette représentant un détail de la carte de Bedolina gravée sur un rocher, le narrateur de L’Incroyable Histoire de la géographie explique : « Ce vestige exceptionnel témoigne d’une volonté forte de la part de cette société archaïque : matérialiser son espace de vie et de travail de manière durable, pour nourrir la mémoire collective (p. 15, v. 2). » Cette idée d’une carte comme support mémoriel traverse les deux ouvrages qui œuvrent à la transmission d’une mémoire cartographique plurielle.

La première de ces mémoires concerne la carte elle-même à travers le cheminement au sein de l’histoire de la cartographie. Celui-ci est révélateur d’influences et d’héritages entre des cartes d’époques et/ou d’aires géographiques différentes, comme entre la carte Kangnido (fig. 4) et la mappemonde de Fra Mauro (fig. 3). Comme l’explique le linguiste et géographe Jacques-Denis Delaporte (1777-1861), à propos des expéditions savantes commandées et financées par Bonaparte, « nous marchons sur les traces des grands explorateurs, mais de manière plus concertée, plus organisée, plus scientifique ! (L’Incroyable Histoire, p. 94, v. 4) ». Cette idée de « traces » est corroborée quelques pages plus loin dans une vignette indiquant : « Cette passion napoléonienne pour la géographie est un héritage des derniers rois de France, précurseurs d’une géographie à usage politique et militaire (L’Incroyable Histoire, p. 99, v. 2). » On y voit ainsi Louis XIV devant des plans-reliefs. Une planche tabulaire de L’Incroyable Histoire de la géographie synthétise parfaitement la question de la transmission (p. 175). Dans un ton sépia, qui tranche avec les couleurs vives de l’album, sont présentés les portraits de six précurseurs de la pensée et de la connaissance géographiques : « Anaximandre, pionnier d’une science de la Terre », « Érasthotène, père de la géométrie », « Strabon, premier encyclopédiste de la géographie », « Ptolémée, géant de la cartographie », « Al-Idrîsî, inventeur des planisphères » et « Mercator, précurseur des cartes modernes ». Non seulement nous voyons comment chacun d’entre eux tisse un lien avec les autres, mais aussi comment les disciplines et découvertes scientifiques s’enrichissent mutuellement. Le récitatif en fait état : « Comme nous avons pu le voir dans la première partie de notre ouvrage, les réflexions sur les connaissances de notre milieu physique et la façon de le représenter sont aussi anciennes que la philosophie grecque antique ».

Attardons-nous un instant sur la figure de Ptolémée pour son importance dans l’histoire de la géographie et, par conséquent, dans les deux bandes dessinées. Les auteurs de Geographia le rappellent :

Jean Leveugle : Il me fallait un personnage qui serve de guide, explore les différentes régions du monde et traverse les époques. Or Ptolémée appartient à l’Antiquité latine, tout en ayant fait la synthèse des travaux de l’Antiquité grecque, eux-mêmes en partie issus des écrits mésopotamiens. Son œuvre a circulé en Occident et en Orient, avant d’être perdue au Moyen Âge, puis redécouverte à la Renaissance et traduite en latin… Il correspondait particulièrement bien à mes besoins scénaristiques.

Emmanuelle Vagnon : Ptolémée est le père de la cartographie occidentale moderne, le fondateur de la géographie mathématique, le premier à avoir placé sur une carte des coordonnées géographiques. Sa redécouverte à la Renaissance a suscité un immense enthousiasme. Il est aujourd’hui un peu oublié, mais son œuvre a servi de base théorique à toute la cartographie jusqu’à nos jours16 !

Dans L’Incroyable Histoire de la géographie, l’héritage de Ptolémée est mentionné à cinq reprises, notamment dans la planche tabulaire précédemment citée (p. 175). C’est dans la double page consacrée à sa carte que son importance dans le temps est indiquée (p. 46-47, fig. 5). Ptolémée y est représenté six fois au-dessus de sa carte. S’adressant aux lecteurs à l’aide de bulles, il leur en donne des informations successives. Ses phylactères, comme un encart final, rappellent combien « son apport [est] immense ». Un commentaire d’un savant du Proche-Orient en fait un bon résumé : « Ce Ptolémée, quel génie ! » (p. 51, v. 1). L’influence ptoléméenne est aussi explicitement mentionnée dans Geographia. Précédée d’une case dans laquelle le colonel Bonne fait référence à la projection de Ptolémée dans celle de son père (p. 22, v. 4), on y voit trois cartes de projections différentes : « Regardez : si je mets côte à côte la vôtre, celle de Waldseemüller et celle de mon père, la filiation est claire. (122, v. 5) ». Des flèches rouges et des indications de siècle guident le regard du lecteur et aide à repérer cette « filiation », d’autant plus que sur les cartes de Waldseemüller et de Bonne se superposent, en orange, la projection de Ptolémée. Et pourtant, comme le souligne Emmanuelle Vagnon, Ptolémée « est aujourd’hui un peu oublié », oubli sur lequel repose le récit de Geographia, puisqu’il s’agit, pour l’intéressé lui-même, de réhabiliter la mémoire de ses travaux. En cela, la bande dessinée contribue à ce travail de réparation mémorielle.

Figure 5. L’Incroyable Histoire de la Géographie, Benoit Simmat, Philippe Bercovici et Jean-Robert Pitte, p. 46-47.

@ Copyright Les Arènes, 2021.

6- La carte, mémoire de la pensée du monde

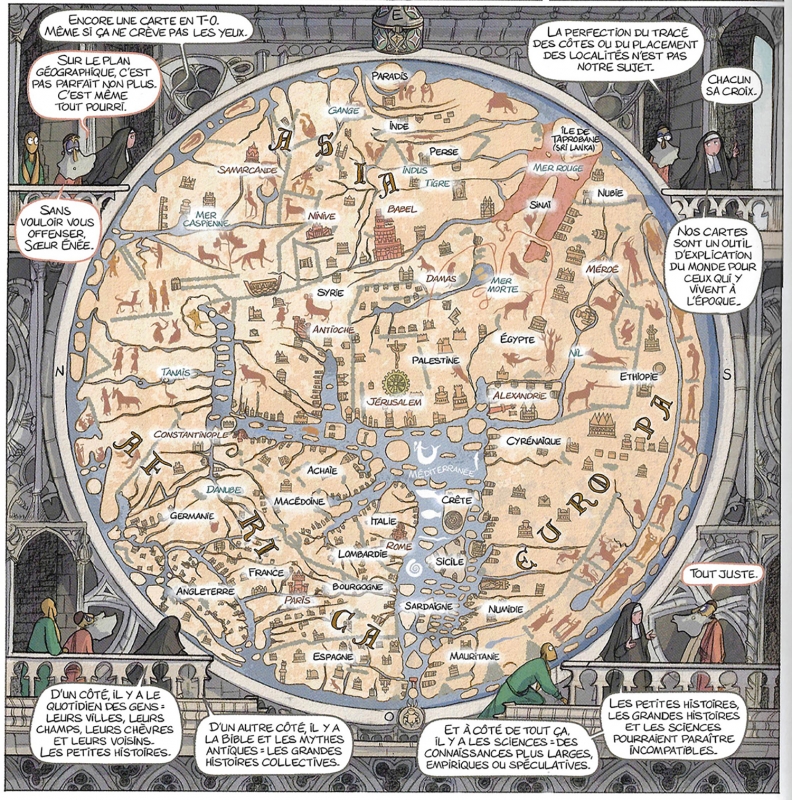

La question de la projection, qui traverse toute l’histoire de la cartographie, met en évidence une autre mémoire de la carte : celle des façons de penser le monde et d’en rendre compte. Cela est particulièrement manifeste avec celles « modèle en T-O, le O avec un T dedans : mer Noire, Nil, Méditerranée. […] On appelle ça une mappemonde œcuménique ou Mappa Mundi (Geographia, p. 46, v. 2) ». Cette explication, donnée par Beatus de Liebana devant une carte de 1060 inspirée de la sienne (réalisée au viiie siècle), est complétée par Isidore de Séville deux vignettes plus loin : « L’idée des mappemondes du Moyen Âge, ce n’est pas de montrer l’espace réel ou de s’orienter. C’est un outil pédagogique, qui appelle à être commenté et expliqué. Un support de discussions. (p. 46, v. 5) » Sœur Énée, à l’Abbaye Maginaire, abondera dans le même sens lors de sa présentation de la mappa mundi d’Hereford, autre carte en TO (p. 62, v. 4, fig. 6) :

Nos cartes sont un outil d’explication du monde pour ceux qui y vivent à l’époque.

D’un côté, il y a le quotidien des gens : leurs villes, leurs champs, leurs chèvres et leurs voisins. Les petites histoires. D’un autre côté, il y a la Bible et les mythes antiques : les grandes histoires collectives. Et à côté de tout ça, il y a les sciences : des connaissances plus larges, empiriques ou spéculatives.

Les petites histoires, les grandes histoires et les sciences pourraient paraître incompatibles.

Et de conclure, dans la vignette suivante : « Malgré cela, la carte de Hereford incarne ces trois dimensions dans un ensemble cohérent, universel. (p. 63, v. 1) » Plus tard, ce même modèle sera remis en cause, ce qui se traduit par de nouvelles cartes à l’image d’une nouvelle conception du monde et de l’être humain dans celui-ci. C’est le sciapode Arpion qui se charge de le démontrer (p. 103, v. 1, 3 et 5) :

Ptolémée, la carte de Fra Mauro est révolutionnaire. C’est le témoin d’un changement culturel profond ! […]

Le Paradis. Mais placé dans la marge, en dehors de la carte. C’est un vrai pas de côté, Ptolémée.

Contrairement aux cartes « classiques » du Moyen Âge, la création du monde et le salut chrétien ne sont plus au centre de tout. Il y a des hommes et des femmes, des ressources commerciales, des comptoirs, des récits de voyages, quelques rêves et des projets d’expansion. C’est le reflet d’un monde en mouvement, pas une histoire figée.

Figure 6. Jean Leveugle et Emmanuelle Vagnon, Geographia. L’odyssée cartographique de Ptolémée, p. 62, v. 4.

© BnF Éditions/Futuropolis, 2024.

Les différentes orientations des cartes traduisent également des conceptions de société en lien avec l’idéologie dominante de l’époque. L’Incroyable Histoire de la géographie donne ainsi l’exemple de la cartographie arabe. Al-Idrîsî explique sur la double page consacrée à sa carte Tabula Rogeriana, datant de 1154 (p. 58-59) : « Fidèle à la tradition orientale, cette carte est orientée sud, ce que nous considérons comme le sud chez nous se trouve au nord. La Mecque, centre du monde pour les Musulmans, en occupe évidemment la place centrale ». Le lecteur est invité à vivre une expérience de décentrement de son propre point de vue et de sa conception de ce qu’est une carte : « En retournant cette bande dessinée, il est possible de distinguer les pays que nous connaissons de nos jours. » (p. 59). Un même monde donc, aux traductions cartographiques qui diffèrent sur certains points, mais qui peuvent aussi se rejoindre. Une nouvelle fois, c’est Fra Mauro qui fait tout à la fois rupture et jonction : « À noter que le moine cartographe est tout aussi influencé par Ptolémée que par la tradition arabe, puisque le sud est en haut, là où nous plaçons le nord (p. 73, v. 3.) ».

L’adverbe « évidemment », employé par Al-Idrîsî, est intéressant dans le sens où il rejoint une réflexion de Ptolémée dans Geographia. Comme Yongle dit que la carte Kangnido « n’est pas tracée avec une échelle uniforme (fig. 4) » afin de mettre en évidence la Chine, il demande, sarcastique : « Depuis quand on peut grossir les pays comme on veut ? » (p. 93, v. 3). Cette remarque pose la question de la carte comme manifestation de la volonté démiurgique humaine sur l’espace géographique. L’orientation et la projection cartographiques en sont deux exemples. Mark Monmonier, dans Comment faire mentir les cartes ou Du mauvais usage de la géographie, rappelle que « [p]our pouvoir reproduire de manière significative, sur une feuille de papier plane ou sur un écran vidéo, les relations complexes d’un monde en trois dimensions, une carte doit déformer la réalité17 ». Dans Geographia, Ptolémée n’a de cesse de se plaindre des déformations faites par les projections : « Des cartes invraisemblables ! Des données toutes moisies ! Une projection complètement déformante » (à propos des cartes de Marin de Tyr, p. 8, v. 4) ; « Ça déforme totalement la réalité ! » (concernant celle de Mercator, p. 113, v. 7, la maison du cartographe étant elle-même totalement déformée) ; « Qu’est-ce que c’est que ce machin-là ? » (à propos de la carte en trèfle à quatre feuilles de Guillaume Le Testu, p. 115, v. 5). Par les réflexions sans tact de Ptolémée, il est rappelé au lecteur que la carte, en tant que représentation du monde, n’a eu de cesse d’évoluer et d’être le témoin des évolutions idéologiques, philosophiques, existentielles de la pensée du monde. Elles l’invitent ainsi à penser son propre rapport au monde, voire à adopter le regard de l’autre par la seule observation, parfois par la manipulation. La dimension narrative et esthétique de la bande dessinée est ainsi mise au service de l’expérience sensible de l’espace par la carte.

7- La carte, mémoire politique

Les projections, les découpages du continuum terrestre, les toponymes choisis, changés en fonction des événements de l’Histoire… En résumé, toutes les actions humaines sur l’espace que montrent la carte sont d’ordre socioculturel, symbolique, politique et idéologique.

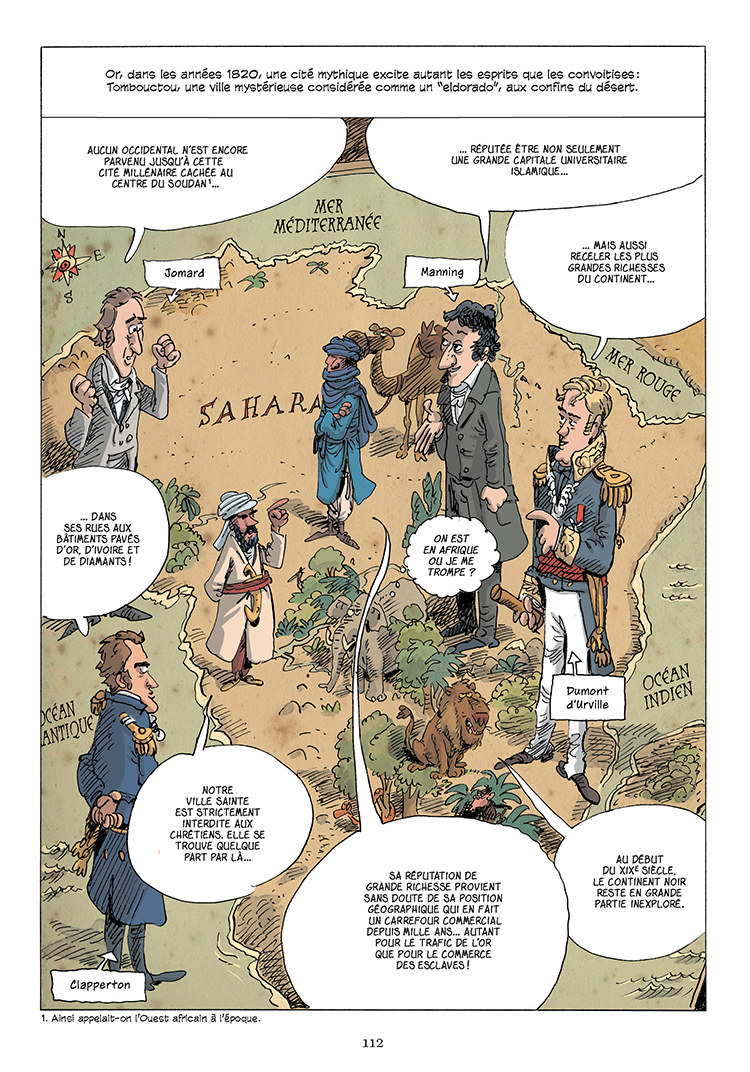

Le planisphère coupé en deux par la ligne de partage du traité de Tordesillas (Geographia, p. 105, v. 5) en est un exemple, tout comme celle des « Empires coloniaux en Afrique après la conférence de Berlin en 1884-1885 », qui donne à voir la mainmise des états européens sur le continent africain (L’Incroyable Histoire, p. 159, v. 2). Mais ce sont peut-être les cartes illustrées présentes dans les albums qui rendent le mieux compte de la violence de la colonisation. C’est le cas sur le planisphère déjà mentionné intégrant des vignettes d’explorateurs (p. 160-161). Situé au verso de la carte des « Empires coloniaux », il impose la présence européenne par la taille des vignettes-portraits. L’absence de populations et les propos centrés sur la dimension scientifique et l’aventure traduisent la violence d’une appropriation spatiale et d’un discours dominant imposant le silence aux populations colonisées. Au chapitre suivant (« Le temps des diplomates (1875-1945) »), une planche tabulaire en fait une nouvelle démonstration (p. 191). Alors que le récitatif est neutre, l’image montre trois hommes posant fièrement sur le continent africain : Charles-Eudes Bonin, diplomate, Jean-Baptiste Marchand, commandant, et Édouard Fôa, explorateur. Leur taille démesurée, jouant avec la perspective, accentue leur posture affirmée, particulièrement pour les deux derniers. Si le texte les présentant se veut factuel, certains mots, associés à l’image, offrent un autre point de vue. Ainsi, Foâ, décrit comme un « chasseur chevronné » a-t-il le pied posé sur un lion blessé en train d’agoniser, du sang s’échappant de sa poitrine. Ce lion, qui nous regarde, semble nous prendre à partie et fait un contrepoint au texte : « Il [Fôa] reçoit […] la Grande Médaille d’Or des Explorations et Voyages de Découverte décernée par la Société de Géographie ».

La carte illustrée peut donc être le lieu de retranscription d’une confrontation spatiale, comme le montre une planche tabulaire consacrée à la conquête de Tombouctou, ville décrite comme « ‟un eldorado”, aux confins du désert. » (p. 112, fig. 7). Sur la carte ou à proximité, prennent place quatre explorateurs européens dont les propos esquissent un imaginaire spatial (notamment sur les richesses supposées de la ville) contribuant à une entreprise de conquête. Mais d’autres voix se font entendre sur la carte elle-même : celles de deux Arabes, d’un lion et d’un éléphant dont la taille réduite par rapport aux Européens annonce la violence et la domination à venir. Leurs propos forment un contre-discours pour dire la réappropriation spatiale. On en donnera pour exemple cette remarque de l’éléphant, cerné par la présence européenne : « On est en Afrique ou je me trompe ? ». Quant au lion expliquant que « le continent noir reste en grande partie inexploré », nous savons ce qu’il adviendra de son congénère zambien, victime des expéditions coloniales.

Figure 7. L’Incroyable Histoire de la Géographie, Benoit Simmat, Philippe Bercovici et Jean-Robert Pitte, p. 112.

@ Copyright Les Arènes, 2021.

Le rôle de la carte, comme outil de conquête de territoire, est mentionné à plusieurs reprises dans L’Incroyable Histoire de la géographie, de l’Ancien Régime (p. 87, v. 2) à l’époque contemporaine. Cette constance historique à utiliser les cartes comme outil de conquête, de confrontation et de domination aboutit à la mention des travaux du chercheur Yves Lacoste, fondateur d’une nouvelle géopolitique née de ce constat : « Ne soyons pas naïfs ! La géographie a été inventée par des militaires pour servir leurs desseins. » (p. 230, v. 2). Le titre de son ouvrage La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre18, paru en 1976, est d’ailleurs cité dans Geographia dans une double page. Au second plan, Ptolémée et Ota sursautent, et au premier plan une bulle agressive dit « LA GUERRE !!! » (p. 121, v. 1). Elle est suivie d’une vignette dans laquelle le colonel Bonne crie : « La géographie, ça sert d’abord à faire la guerre, l’Ancien ! » (p. 121, v. 2). Cette montée en puissance du discours guerrier se termine par une vignette dans laquelle Bonne s’écrie : « La cartographie moderne va être déterminante dans la conduite des grandes guerres, l’expansion coloniale et l’émergence des nationalismes ! ».

La vulgarisation scientifique en bande dessinée permet ainsi, de manière animée (cartes illustrées, dialogues entre les personnages), non seulement d’expliquer des notions complexes (comme les systèmes de projection) et d’exemplifier les différentes fonctions de la carte dont celles liées à la mémoire cartographique, mais aussi de donner à voir et entendre des discours différents sur l’espace. Cela mène à s’intéresser aux liens entre l’écriture cartographique et l’écriture d’une bande dessinée dans le cadre spécifique de la médiation scientifique.

8- « Réenchantement cartographique » par la vulgarisation, vulgarisation par le « réenchantement cartographique »

Désignant de sa baguette une carte de France murale, Vidal de la Blache explique aux élèves de l’école de la IIIe République : « Avec les livres, on fait de la géographie médiocre. Avec les cartes, on en fait de la bien meilleure ! » (L’Incroyable Histoire, p. 172, v. 1). Cette affirmation semble correspondre à l’entreprise de transmission scientifique telle qu’elle se réalise dans les deux albums. En effet, chacun d’eux fait explicitement référence à l’enjeu de la médiation. Dans L’Incroyable Histoire de la géographie, des chercheurs précurseurs sont d’ailleurs mentionnés, comme Yves Lacoste et sa revue Hérodote qu’il présente comme n’étant pas « de l’universitaire pontifiant » (p. 231, v. 2) ou Jean Malaurie, fondateur avec l’éditeur Maurice Bourdel, de la collection « Terre Humaine » : « Je veux casser les barrières entre ceux qui savent et ceux qui veulent apprendre… Il faut une collection ouverte à tous les témoignages, à toutes les disciplines ! Et qui raconte le monde à la première personne. » (p. 223, v. 4). Les auteurs font d’ailleurs dire à Vidal de la Blache, lui-même fondateur de la revue des Annales de Géographie : « Et si on faisait des petits dessins en mettant les dialogues dans des bulles dessinées ? Je dis ça, c’est pour aider le lecteur… » (p. 171, v. 4), suggestion qui stupéfie ses collègues.

Sont donnés là l’objectif de la médiation (« aider le lecteur ») par la bande dessinée et quelques clefs de sa réalisation : les dialogues dans des phylactères qui font entendre les opinions et jugements de valeur même, en décalage avec l’objectivité que l’on prête habituellement aux scientifiques. On ajoute à cela la dynamique de composition avec le jeu sur la taille des cases, l’alternance de planches tabulaires à vignette unique et de planches de plusieurs cases (particulièrement dans L’Incroyable Histoire de la géographie), le jeu avec cette « géographie des cases19 », pour reprendre l’expression de Pierre Fresnault-Deruelle, qui induit, dans l’organisation de la planche, des relations entre les vignettes. Cette question de la dynamique de composition, donc de l’écriture, est au centre de la remarque d’Ota, consécutive au constat de Ptolémée que l’itinéraire plein d’inconnus de sa Géographie est « un peu nul » : « En termes scénaristiques, c’est pas l’idéal. Si un jour on raconte l’histoire de votre Géographie, il faudra redoubler d’efforts pour rendre ça dynamique… » (p. 101, v. 7). C’est donc ce à quoi s’emploie Geographia par le choix du récit de voyage et d’aventures, par les changements de rythme et les rebondissements, par l’expressivité des traits qui participent à la caractérisation des personnages. Sur ce point, la désacralisation de figures historiques de la cartographie et de la géographie (par exemple, Christophe Colomb transformé en ivrogne ressassant ses erreurs de calculs – p. 106-107), principalement celle de Ptolémée, irascible, égocentrique, maladroit, manquant parfois de curiosité, participe à une désacralisation de la science elle-même et en facilite l’accès aux non-spécialistes. Ses incompréhensions, interprétations erronées, remises en question du savoir géographique expriment celles du lectorat et se traduisent par des remarques drôles, car en décalage par rapport à la manière plus traditionnelle de faire référence à un tel personnage. L’humour (par les anachronismes, le registre de langue, notamment celui Ptolémée dans Geographia) est omniprésent dans les deux albums. C’est d’ailleurs une caractéristique de la bande dessinée vulgarisatrice, comme le montre le travail de Marion Bataille, car il s’avère particulièrement efficace pour faire passer de façon plus légère du contenu scientifique.

Le Ptolémée de Geographia est un personnage fictionnel utilisé, comme les autres, pour transmettre des faits scientifiques. Sa création est permise par les « trous » de l’histoire antique et médiévale qui, comme le remarque Anna-Lise, archiviste du bateau de croisière d’Arpion, « sont autant des espaces d’imagination et d’hypothèses que des pièges potentiels pour historiens hâtifs » (p. 101, v. 8). Les terme « imagination » et « hypothèse » sont essentiels, car au cœur de la science et de la cartographie. Comme le souligne Denis Retaillé, « [i]l n’est pas grand-chose d’écrit à la surface de la terre, en tout cas jamais les noms et les limites ne sont tracés au sol comme ils le sont sur nos cartes. L’espace est un réseau de signes que j’ordonne comme une représentation20 ». Leveugle et Vagnon jouent avec cela quand ils placent littéralement Ota et Ptolémée sur le treizième méridien est, ligne imaginaire passant par les deux pôles terrestres. Ota s’en émeut : « Mais… Ça n’existe pas, les méridiens, Ptolémée. C’est… une construction intellectuelle. » Et Ptolémée de lui rétorquer : « Excusez-moi, mais quand je manque de me faire bouffer par un monstre mythologique [Charybde, au service de Marin de Tyr] et que ça n’émeut personne… l’existence physique des méridiens ne me choque pas plus que ça (p. 76, v. 6). » En sus des figures mythologiques, on trouve aussi des « créatures cartographiques » dans le livre, à commencer par la panotéenne21 Ota. Êtres et bestiaire cartographiques merveilleux sont aussi présents dans L’Incroyable Histoire de la géographie. Des monstres marins peuplent ainsi les cartes-trajets des voyages de Marco Polo (p. 61, v. 3) et de Zheng He (p. 66). Ils sont une des manifestations de croyances sur l’espace correspondant à des visions cosmogoniques du monde. C’est ce que traduit le commentaire de la mappa mundi de Babylone par un savant mésopotamien : « [la carte] montre l’océan primordial qui entoure le monde, dans les croyances mésopotamiennes. Que voulez-vous nous sommes restés des enfants ! » (p. 16, v. 2). Cette dernière remarque pose la question de la mise en relation de ce qui relève de l’imagination avec le monde de l’enfance. Cela semble réduire l’importance que l’imagination a eu dans l’histoire de la géographie et dans la cartographie, alors même que celle-ci a nourri la carte de ses possibles, comme le montre ce propos de Fra Mauro : « À l’époque, j’imagine qu’il est possible de faire le tour de l’Afrique en bateau. » (Geographia, p. 102, v. 2). De nombreuses explorations sont nées du désir de confronter l’imaginaire spatial à la réalité spatiale, cette même réalité se transformant en produit de l’imagination par l’entremise de la littérature notamment.

Il n’est dès lors pas étonnant de voir L’Incroyable Histoire de la géographie mettre en valeur Jules Verne comme figure par excellence de l’écrivain-géographe, nourri des travaux de la Société de Géographie et dont les récits participent à la vulgarisation scientifique tout en construisant un imaginaire spatial anticipant parfois la réalité (p. 169, 184, 194, v. 3). D’autres auteurs sont également cités tels que Sylvain Tesson (p. 239) ou Julien Gracq pour lequel une carte de l’estuaire de la Loire accompagne sa présence dans le paysage et des bulles de pensée citant des passages de La Forme d’une ville22 (p. 238, v. 2). Mais les albums rappellent aussi la dimension narrative de toute carte jusqu’à faire de certaines cases des cartes en soi. Il en est ainsi d’une vue en plongée de Saint-Germain-des-Prés où s’installe la Société de Géographie en 1822 (L’Incroyable Histoire, p. 109, v. 1). Entre le dessin des bâtiments, des passants et des véhicules, s’étalent les toponymes faisant de la représentation de ce quartier et de l’histoire de l’institution une carte animée.

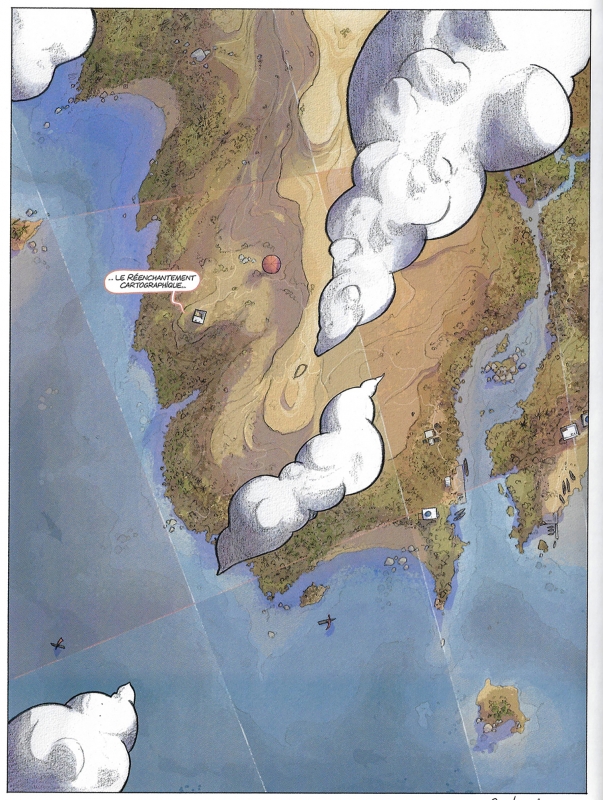

Mais c’est Geographia qui se saisit le plus de la transformation de case en carte pour raconter une histoire dans l’Histoire. La dernière case tabulaire du livre le traduit au mieux : sous des nuages, se dessine un paysage bordé par la mer. On y distingue des habitations et le ballon dirigeable avec lequel Ota et Ptolémée ont voyagé. Sortant d’une maison, un phylactère dit : « le réenchantement cartographique… » (p. 142, fig. 8). Ce qui pourrait n’être que la représentation d’un paysage se transforme en carte par le dessin de pliures comme on en trouve sur les cartes pliantes. Ce désir de « réenchantement cartographique », exprimé par Ptolémée, fait suite à une discussion avec Ota après leur rencontre difficile avec le colonel Bonne (p. 123, v. 5, 8-10) :

Que disent-elles du monde, ces cartes ? […]

Ce que je veux dire, Ptolémée, c’est que de l’Antiquité jusqu’à la Modernité, beaucoup de cartes racontent les lieux de l’histoire ou des mythes. D’autres font état des récits de voyageurs ou émettent des hypothèses sur l’organisation du monde. Certaines racontent les multiples peuples de la Terre, leurs coutumes et leurs mœurs.

Un grand nombre décrivent les animaux du monde, la faune, la flore…

Mais ces cartes modernes, là… Que racontent-elles à part un ordonnancement triomphant et méthodique des terres ?

Cela amène Ptolémée à retrouver de la curiosité, à interroger « d’autres voies cartographiques (p. 141, v. 5), à affirmer que le « doute est fondamental » (p. 141, v. 7) et surtout à conclure son « Odyssée » sur la nécessité d’un « réenchantement cartographique ». C’est d’ailleurs le vœu exprimé par Emmanuelle Vagnon en guise de conclusion de la partie documentaire (p. 159) :

La cartographie contemporaine pourrait-elle, à l’image des grandes cartes du Moyen Âge, réintroduire sur les cartes du droit, de l’histoire, des mythes, de la philosophie, des croyances, de la diplomatie, du commerce ? C’est l’une des ambitions de la cartographie actuelle, que l’on appelle « radicale », parce qu’elle interroge les racines de notre rapport au monde, et ouvre vers un nouvel humanisme.

La cartographie littéraire a déjà grandement devancé cet appel, comme le fait l’album Geographia et, dans une moindre mesure, L’Incroyable Histoire de la géographie, rappelant au passage l’importance de l’imaginaire dans les disciplines scientifiques.

Figure 8. Jean Leveugle et Emmanuelle Vagnon, Geographia. L’odyssée cartographique de Ptolémée, p. 142.

© BnF Éditions/Futuropolis, 2024.

« On ne va quand même pas faire une BD ? »

Dans une case de L’Incroyable Histoire de la géographie, Erik Orsenna constate : « Tout est géographie, mais les gens ne le savent pas. » À cela, Jean-Christophe Rufin répond : « Faudrait trouver un moyen ludique d’intéresser les nouvelles générations… » et Jean-Robert Pitte de lancer : « On ne va quand même pas faire une BD ?! » (p. 242, v. 2). Et pourtant, ce n’est pas une mais deux bandes dessinées qui se sont attelées, par des modes narratifs différents mais un langage commun, à transmettre l’histoire, les fonctions et les enjeux de la représentation cartographique.

Au terme de leur lecture, qu’avons-nous appris ? Qu’« une carte, ça doit être pratique » (p. 35, v. 2), qu’elle peut n’avoir « aucune utilité mais [être] un régal pour les yeux » (p. 115, v. 6), qu’il y a « des cartes du monde au cordeau » (p. 116, v. 3), que pour Ptolémée, une carte sphérique, « c’est pas une carte » (p. 129, v. 6). Bref, que « c’est un bazar sans nom » (p. 24, v. 2). Toutes ces citations extraites de Geographia disent la complexité non seulement de la carte, mais aussi de rendre compte, au moyen de la vulgarisation scientifique, de cette complexité, par exemple sur la question des rapports entre réel et imaginaire.

Sur ce point, la littérature, en l’occurrence la bande dessinée, semble particulièrement pertinente pour donner à voir, lire, ressentir et imaginer la densité esthétique, narrative et sensible de la cartographie, en usant pour cela de la carte elle-même, notamment de la carte littéraire. La capacité de la bande dessinée à raconter des histoires lui permet de transformer le contenu scientifique en récit, ce qui, à l’instar du roman historique, rend sa transmission plus divertissante, tout en maintenant l’exigence de rigueur. Par ailleurs, l’image, par sa variété de styles et de modalités d’utilisation (taille des cases, alternance, rupture) est particulièrement adéquate pour retranscrire la représentation qu’est la carte, mais aussi pour interroger la notion même de représentation cartographique. Le travail graphique de la carte en bande dessinée contribue à la fois à comprendre comment la vulgarisation se réalise et ce qu’elle dit entre autres des esthétiques cartographiques et de la trace palimpsestuelle de la carte.

Mais, finalement, ce qui apparaît peut-être tout aussi – voire plus – important que le cheminement dans l’histoire de la carte et dans la constitution d’une discipline, c’est le réenchantement de notre regard sur la carte et sur la science auquel nous invitent les deux albums. Comme le dit Ota : « C’est tout de même intéressant de découvrir les multiples manières de faire et d’utiliser les cartes, non ? » (Geographia, p. 55, v. 10). Une invitation à voir en la science un lieu de savoir, mais aussi de poésie, à l’image d’un Ptolémée en quête de réenchantement cartographique et scientifique.